年末年始帰省してきていて、家族があとからあとから話題を提供してくださいます。

本日の話題提供者はお義父さんです。

お義父さんはたいへん新しい物好きで、何かというと新製品を買ってきてくださいます。

昨年の後半に買ってきてくれた我が家的な大ヒット商品がこちらでした。

オムロンの 「エレパルス」 という低周波治療器です。

その昔私が腹筋を鍛えるために使っていた 「スレンダートーンフィギュラ」 と同じ仕組みで、

低周波を筋肉を鍛えるためではなく、筋肉のコリをほぐすために利用しようという簡易マシーンです。

肩こりに悩まされているツレがこれをいたく気に入り、

毎日のように愛用しているばかりか、旅先にも常に持参して、

昔だったら宿屋にチェックインしたら真っ先にマッサージを予約していたところが、

今ではもうこれをあちこちに貼り替えて何時間でも1人でピコピコやっているようになりました。

これのおかげで私も肩もみの労役から解放されましたし、経済的出費も激減しましたし、

お義父さんサマサマと呼ぶべきたいへん素晴らしい贈り物となりました。

で、この年明け、お義父さんはこのマシーンの効能をさらに高めるべく、

1冊のマニュアル本を買ってきてくださったのです。

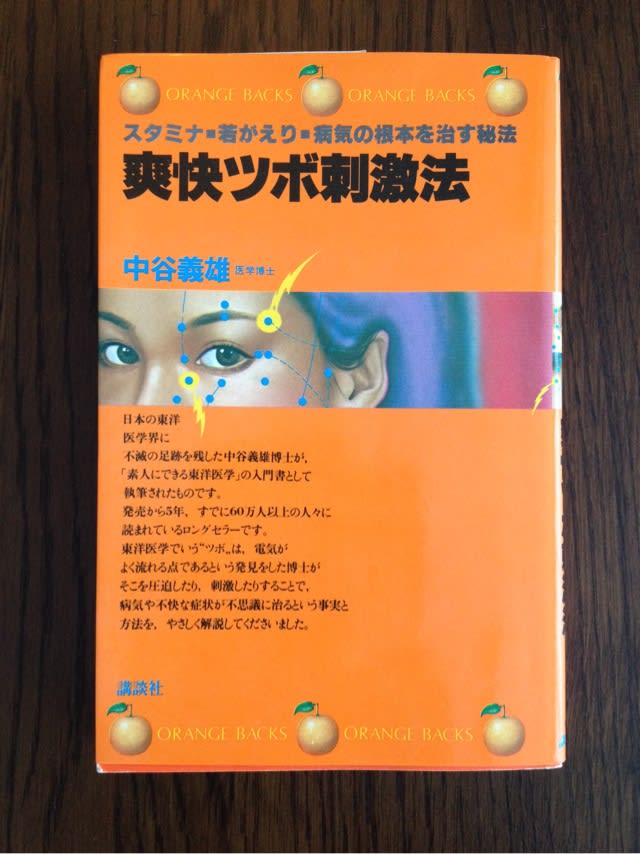

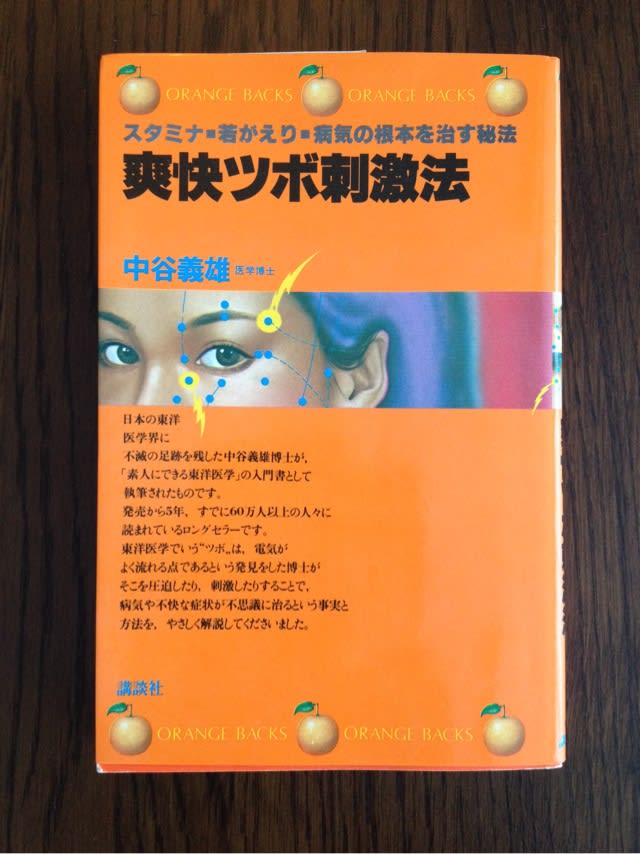

こちらです。

『爽快ツボ刺激法』 という本です。

医学博士の中谷義雄氏が書かれた 「素人にできる東洋医学の入門書」 だそうです。

新し物好きのお義父さんには珍しく古書のようです。

この写真ちょっと不鮮明ですが 「まえがき」 のところには昭和50年という日付が見えました。

その頃はまだツボという概念自体が広まっていなかったようで、

左側のページの目次を見ると、「第1章 ツボとは」 何かから始まって、

ツボ療法がなぜ効くのか、ツボ療法の特徴と効果は何かなど、

ひじょうに初歩的なことから説明されているまさにツボの 「入門書」 であることがわかります。

そして、第5章からはひとつひとつの病気について、

どこのツボを刺激していけばいいかが具体的に示されることになります。

うつ病や不眠症など頭の病気から始まり、目の病気、耳の病気、鼻の病気と、

しだいに下のほうに下がっていき、全身の病気に対してそれぞれツボがレクチャーされていきます。

この本の特徴は何と言ってもひじょうに具体的であるということで、

この第5章が最終章であり、全体の85%以上を占めているのですが、

そのほとんどのページに白黒の写真が掲載されていて、

それぞれの病気に効くツボが図示されているわけです。

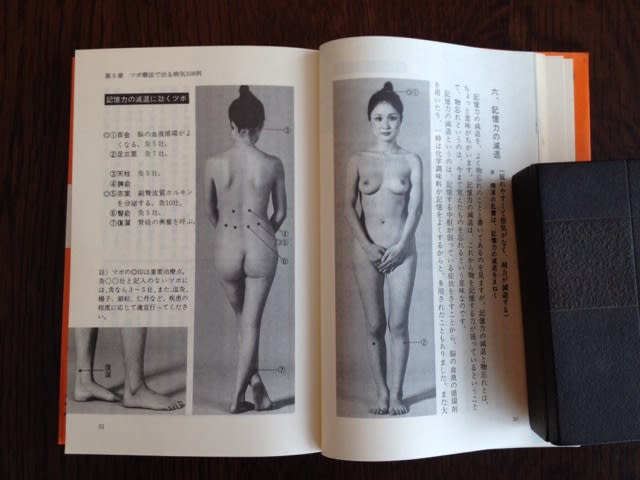

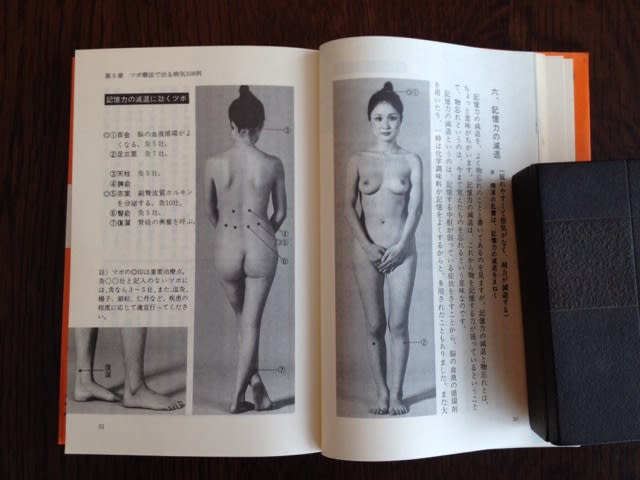

その第5章の最初のページがこれですっ

モデル女性、全裸です。

下着姿ですらありません。

なんと、ぼかし入りですよ。

衝撃的です。

以降、ほぼ毎ページこんな調子です。

もちろん同じ写真が何度か使われていたりもしますが、

(というかツボを示すためだけなら前と後ろの2枚を使い回せばいい気もしますが)

いろいろとポーズを変えた写真が使われています。

ぼかし入りだったり、手で隠したりと趣向が凝らされています。

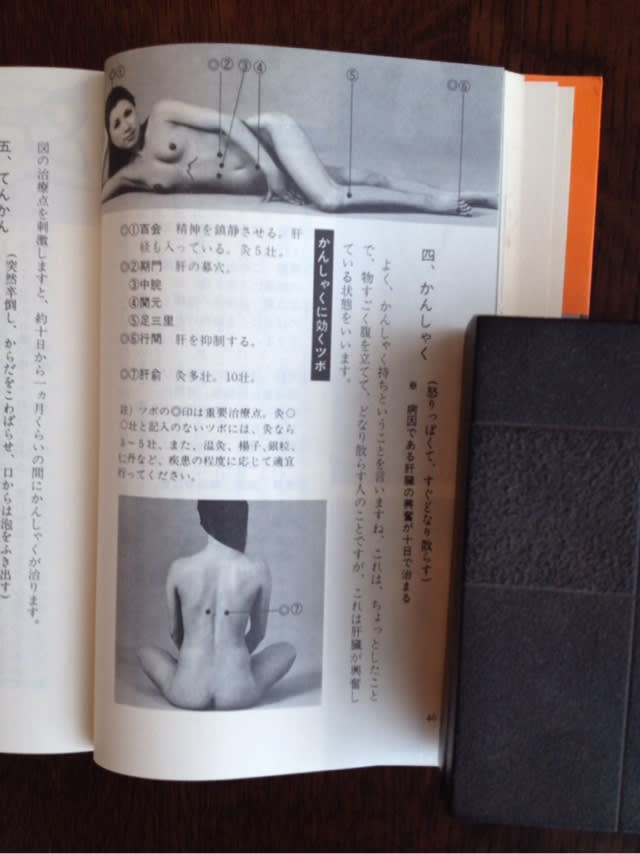

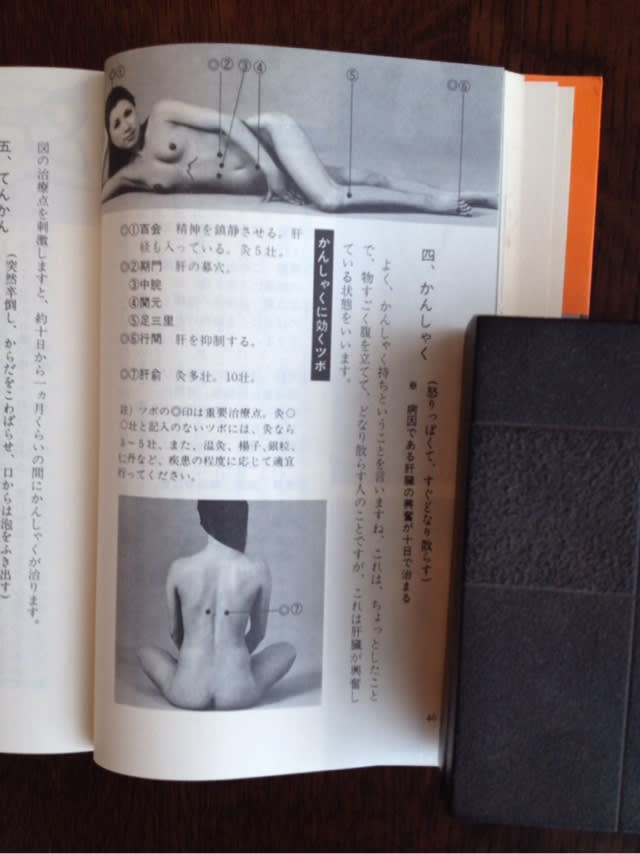

さらに何のためかこんなポーズを取っている写真もありました。

横に寝そべらせる意味がまったくわかりません。

モデル女性は2~3人いるようです。

男性モデルの写真は1枚も出てきません。

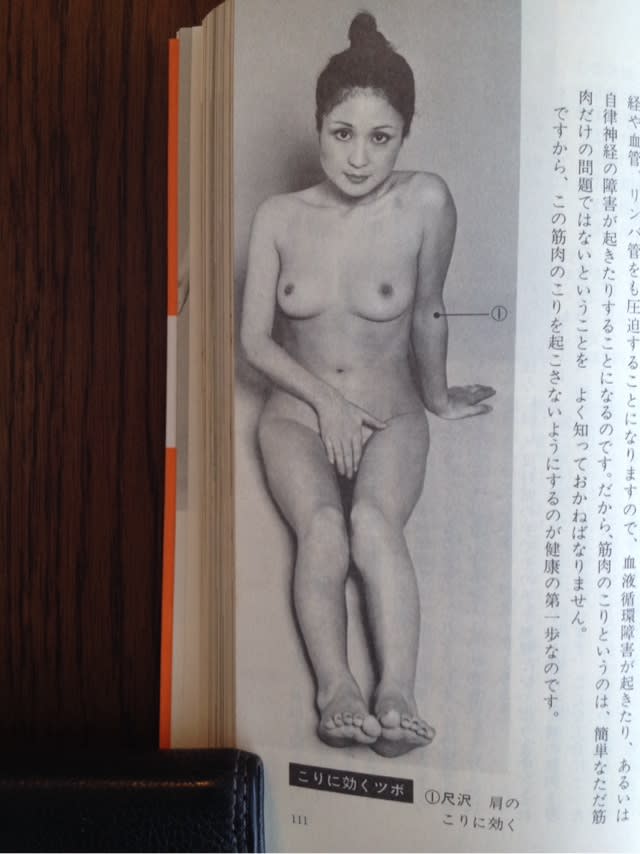

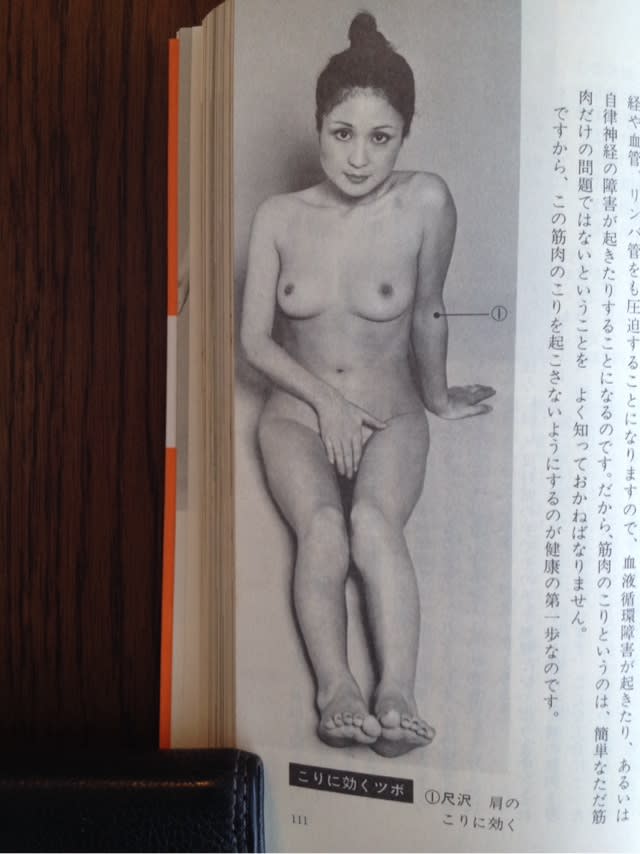

きわめつけはこちらのカット。

①が肩のこりに効くツボなのだそうですが、この全身ショットは必要だったのでしょうか?

左腕のアップ写真だけで十分だったように思うのですが…。

ていうか肩こりのツボだとするならば、右腕の同じ部分にも同じツボがあるのではないでしょうか?

たいていツボって左右対称に存在していますよね。

ホントは左右に同じツボがあるのだけれど、

右腕をある部分を隠すために使用しているこんな写真をセレクトしてしまったから、

右腕のツボを図示することができなくなってしまったのではないでしょうか?

そういえば先ほどの寝そべっている写真だって、右脚にも同じツボがなかったのか気になります。

うーん、謎だ。

何なんだろう、この本。

表紙には 「発売から5年、すでに60万人以上の人々に読まれているロングセラー」

というキャッチコピーが記されていました。

初版が昭和50年ということを考えると、ひょっとすると別の用途で用いられていたのではないかとか、

そのことを見越して出版されていたのではなかろうかなんてことまで勘繰りたくなります。

いやあ、お義父さん、新年早々笑かしていただきました。

美味しいブログねたを提供していただき誠にありがとうございますっ 。

。

本日の話題提供者はお義父さんです。

お義父さんはたいへん新しい物好きで、何かというと新製品を買ってきてくださいます。

昨年の後半に買ってきてくれた我が家的な大ヒット商品がこちらでした。

オムロンの 「エレパルス」 という低周波治療器です。

その昔私が腹筋を鍛えるために使っていた 「スレンダートーンフィギュラ」 と同じ仕組みで、

低周波を筋肉を鍛えるためではなく、筋肉のコリをほぐすために利用しようという簡易マシーンです。

肩こりに悩まされているツレがこれをいたく気に入り、

毎日のように愛用しているばかりか、旅先にも常に持参して、

昔だったら宿屋にチェックインしたら真っ先にマッサージを予約していたところが、

今ではもうこれをあちこちに貼り替えて何時間でも1人でピコピコやっているようになりました。

これのおかげで私も肩もみの労役から解放されましたし、経済的出費も激減しましたし、

お義父さんサマサマと呼ぶべきたいへん素晴らしい贈り物となりました。

で、この年明け、お義父さんはこのマシーンの効能をさらに高めるべく、

1冊のマニュアル本を買ってきてくださったのです。

こちらです。

『爽快ツボ刺激法』 という本です。

医学博士の中谷義雄氏が書かれた 「素人にできる東洋医学の入門書」 だそうです。

新し物好きのお義父さんには珍しく古書のようです。

この写真ちょっと不鮮明ですが 「まえがき」 のところには昭和50年という日付が見えました。

その頃はまだツボという概念自体が広まっていなかったようで、

左側のページの目次を見ると、「第1章 ツボとは」 何かから始まって、

ツボ療法がなぜ効くのか、ツボ療法の特徴と効果は何かなど、

ひじょうに初歩的なことから説明されているまさにツボの 「入門書」 であることがわかります。

そして、第5章からはひとつひとつの病気について、

どこのツボを刺激していけばいいかが具体的に示されることになります。

うつ病や不眠症など頭の病気から始まり、目の病気、耳の病気、鼻の病気と、

しだいに下のほうに下がっていき、全身の病気に対してそれぞれツボがレクチャーされていきます。

この本の特徴は何と言ってもひじょうに具体的であるということで、

この第5章が最終章であり、全体の85%以上を占めているのですが、

そのほとんどのページに白黒の写真が掲載されていて、

それぞれの病気に効くツボが図示されているわけです。

その第5章の最初のページがこれですっ

モデル女性、全裸です。

下着姿ですらありません。

なんと、ぼかし入りですよ。

衝撃的です。

以降、ほぼ毎ページこんな調子です。

もちろん同じ写真が何度か使われていたりもしますが、

(というかツボを示すためだけなら前と後ろの2枚を使い回せばいい気もしますが)

いろいろとポーズを変えた写真が使われています。

ぼかし入りだったり、手で隠したりと趣向が凝らされています。

さらに何のためかこんなポーズを取っている写真もありました。

横に寝そべらせる意味がまったくわかりません。

モデル女性は2~3人いるようです。

男性モデルの写真は1枚も出てきません。

きわめつけはこちらのカット。

①が肩のこりに効くツボなのだそうですが、この全身ショットは必要だったのでしょうか?

左腕のアップ写真だけで十分だったように思うのですが…。

ていうか肩こりのツボだとするならば、右腕の同じ部分にも同じツボがあるのではないでしょうか?

たいていツボって左右対称に存在していますよね。

ホントは左右に同じツボがあるのだけれど、

右腕をある部分を隠すために使用しているこんな写真をセレクトしてしまったから、

右腕のツボを図示することができなくなってしまったのではないでしょうか?

そういえば先ほどの寝そべっている写真だって、右脚にも同じツボがなかったのか気になります。

うーん、謎だ。

何なんだろう、この本。

表紙には 「発売から5年、すでに60万人以上の人々に読まれているロングセラー」

というキャッチコピーが記されていました。

初版が昭和50年ということを考えると、ひょっとすると別の用途で用いられていたのではないかとか、

そのことを見越して出版されていたのではなかろうかなんてことまで勘繰りたくなります。

いやあ、お義父さん、新年早々笑かしていただきました。

美味しいブログねたを提供していただき誠にありがとうございますっ

。

。