今年は、なかなか梅雨明けになりませんねえ。七月は雨もたくさ、警報もたくさんでました。私の周囲ではそれほどの被害もなかったみたいでしたが、熊本を中心に甚大な被害はなかなか復興が進まないようです。そして、蝉も鳴き始め、来週はいよいよ梅雨明けで夏本番。とはいえ、この4連休もステイホーム。経済優先とともに、コロナは大したことないとか、弱毒ウィルスなどの見解がでてきましたが、私などはとても旅行どころか飲みにも外食も自粛の夏であります。

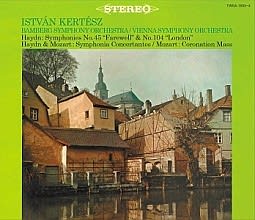

ということで、今回はイシュトヴァン・ケルテスの演奏です。過日、タワーさんの復刻で、ケルテスのオイロディスクへのハイドンとモーツァルトの録音をSACD化した2枚組を購入しました。タワーさんのこんな復刻やそれらのSACD化は、なかなか魅力的な内容であり、このところ、タワーさんでの購入が増えてきているのであります。SACDにしても、他の大手のレーベルのものよりも、タワーさんからのもののほうが、音質改善が著しい印象があります。

それでケルテスですが、以前にもキングからモーツァルトやブラームスの交響曲などが一枚1000円で発売されて、数枚購入し、このブログでも取り上げたことがありました。1973年にイスラエルのテルアヴィヴで43才で水死されました。その才能からもし事故がなく天寿を全うしていたら、世界の指揮者の地図は変わっていた、とよく言われます。確かに、彼の遺産を聴いてみるにその夭折を惜しむに余りあるのでありました。

このSACDには、ハイドンの告別とロンドン、協奏交響曲、モーツアルトの協奏交響曲と戴冠式ミサが収められています。録音も1960年代初頭のもので、もう60年も前のものになります。ケルテスは、前述のモーツアルトやブラームスの交響曲をVPOとデッカに録音しますが、それよりも前にはオイロディスクへの録音をドイツのオケとしており、それがこれらの演奏になるようです。バンベルク響など、ドイツの地方色豊かなオケとのものです。このころは、ハンベルク響は、カイルベルトが首席指揮者の時代ですね。

そんな1960年代初頭のケルテスの録音から、ハイドンの交響曲第45番嬰ヘ短調Hob.1-45『告別』であります。1960年11月ハンベルクでの録音。オケはハンベルク響。おそらくはこの『告別』と『ロンドン』がLPの裏表だったんでしょうね、しかし、この演奏、元々の音がどんな立ったかはわかりませんが、SACDとなって、音の鮮度は上がりましたし、音の力も倍増した印象があります。やはり、SACD化は有益ですねえ。

『告別』は、それほどの録音があるわけでもないし、こんなモダンオケでのものも希少価値ですねえ。いわゆるハイドンの疾風怒濤記のもので、1772年の作。作曲の有名なお話はさておき、曲想はハイドンらしいものですね。ケルテスの演奏でまず感じるのは、弦楽器のみずみずしさです、決して華やかさはないのですが、いぶし銀のような響きがいかにもドイツのオケの音色なのでありました。そして、非常に旋律をたいそう優しく演奏しているところも、この演奏を聴きやすきしています。鋭角的や刺激的なところもなく、穏やかな中にも、表情豊かにオケの柔らかい響きを生かして、たいそう風情のある演奏であります。こんなハイドンなかなか聴けないですね。

第1楽章、冒頭から刺激的な表現はなく、穏やかに弦が歌う。少しの物足りなさも感じるが、全体の演奏からすれば、納得のいくところ。第2楽章、穏やかに弦が歌う。この楽章の風情はとてもいい。ハイドンの緩徐楽章のよさをしみじみと感じさせてくれます。この弦のまとまりがまたいいですねえ。第3楽章メヌエット。気品を感じるメヌエット。やはりドイツに弦によるメヌットは大好き。ゆったりとしたテンポで弦のは派手にはならず、淡々と歌う。そして終楽章。おだやかな展開のブレストに続きアダージョ。最後のヴァイオリンにソロになるまで、実に情感たっぷり。このあたりはケルテスのセンスでしょうが、穏やかに語りかけるような弦が実にいいです。そして、だれもいなくなったのでした…。

四連休も終わりました。三月の気の緩んだ三連休に比べても、この四連休は人でも当然多かったです。二週間後がどうなっているでしょうねえ…。

(DENON TWSA-1044/4 2017年 オイロディスク原盤ハイブリッドSACDシリーズ第3回)

ということで、今回はイシュトヴァン・ケルテスの演奏です。過日、タワーさんの復刻で、ケルテスのオイロディスクへのハイドンとモーツァルトの録音をSACD化した2枚組を購入しました。タワーさんのこんな復刻やそれらのSACD化は、なかなか魅力的な内容であり、このところ、タワーさんでの購入が増えてきているのであります。SACDにしても、他の大手のレーベルのものよりも、タワーさんからのもののほうが、音質改善が著しい印象があります。

それでケルテスですが、以前にもキングからモーツァルトやブラームスの交響曲などが一枚1000円で発売されて、数枚購入し、このブログでも取り上げたことがありました。1973年にイスラエルのテルアヴィヴで43才で水死されました。その才能からもし事故がなく天寿を全うしていたら、世界の指揮者の地図は変わっていた、とよく言われます。確かに、彼の遺産を聴いてみるにその夭折を惜しむに余りあるのでありました。

このSACDには、ハイドンの告別とロンドン、協奏交響曲、モーツアルトの協奏交響曲と戴冠式ミサが収められています。録音も1960年代初頭のもので、もう60年も前のものになります。ケルテスは、前述のモーツアルトやブラームスの交響曲をVPOとデッカに録音しますが、それよりも前にはオイロディスクへの録音をドイツのオケとしており、それがこれらの演奏になるようです。バンベルク響など、ドイツの地方色豊かなオケとのものです。このころは、ハンベルク響は、カイルベルトが首席指揮者の時代ですね。

そんな1960年代初頭のケルテスの録音から、ハイドンの交響曲第45番嬰ヘ短調Hob.1-45『告別』であります。1960年11月ハンベルクでの録音。オケはハンベルク響。おそらくはこの『告別』と『ロンドン』がLPの裏表だったんでしょうね、しかし、この演奏、元々の音がどんな立ったかはわかりませんが、SACDとなって、音の鮮度は上がりましたし、音の力も倍増した印象があります。やはり、SACD化は有益ですねえ。

『告別』は、それほどの録音があるわけでもないし、こんなモダンオケでのものも希少価値ですねえ。いわゆるハイドンの疾風怒濤記のもので、1772年の作。作曲の有名なお話はさておき、曲想はハイドンらしいものですね。ケルテスの演奏でまず感じるのは、弦楽器のみずみずしさです、決して華やかさはないのですが、いぶし銀のような響きがいかにもドイツのオケの音色なのでありました。そして、非常に旋律をたいそう優しく演奏しているところも、この演奏を聴きやすきしています。鋭角的や刺激的なところもなく、穏やかな中にも、表情豊かにオケの柔らかい響きを生かして、たいそう風情のある演奏であります。こんなハイドンなかなか聴けないですね。

第1楽章、冒頭から刺激的な表現はなく、穏やかに弦が歌う。少しの物足りなさも感じるが、全体の演奏からすれば、納得のいくところ。第2楽章、穏やかに弦が歌う。この楽章の風情はとてもいい。ハイドンの緩徐楽章のよさをしみじみと感じさせてくれます。この弦のまとまりがまたいいですねえ。第3楽章メヌエット。気品を感じるメヌエット。やはりドイツに弦によるメヌットは大好き。ゆったりとしたテンポで弦のは派手にはならず、淡々と歌う。そして終楽章。おだやかな展開のブレストに続きアダージョ。最後のヴァイオリンにソロになるまで、実に情感たっぷり。このあたりはケルテスのセンスでしょうが、穏やかに語りかけるような弦が実にいいです。そして、だれもいなくなったのでした…。

四連休も終わりました。三月の気の緩んだ三連休に比べても、この四連休は人でも当然多かったです。二週間後がどうなっているでしょうねえ…。

(DENON TWSA-1044/4 2017年 オイロディスク原盤ハイブリッドSACDシリーズ第3回)

さて、先週のクライバーも、もっと生きていてくれればと、思っていた指揮者でしたが、今週のケルテスも、まさしく、惜しい指揮者の一人ですね。43歳という若さで(指揮者としては)亡くなった時は、びっくりしました。クライバーと違い、レコーディングも積極的で、着々と、全集なども推し進めていました。そして、それらのどれもが、秀演でした。主にデッカに録音していましたが、今回のように、オイロディスクなどにも、ドイツのオケを振って、良い演奏を残していました。残念ながら、私は、このハイドンの演奏は、持っていません。恐らく、ケルテスらしい、若々しさと、しなやかさが溢れた、魅力ある演奏になっているかと、想像できます。「告別」自体、あまり、聴くことがありません。今度、聴いてみたいと思います。

私が持っている、ケルテスのCDは、モーツァルト、ブラームス、シューベルト、ドヴォルザーク、そして、コダーイあたりでしょうか。ショスタコーヴィチの第5番、レスピーギなんていうのも、ありました。もっと長く生きて活躍してくれれば、ベートーヴェンなどのドイツもの、ロシア、東欧、北欧、イタリア、フランスものなど、色々、聴きたかったです。本当に、残念でたまりません。

人が動けば、当然のように、感染者は増えます。感染症の対策は、昔も今も、なにも変わっていませんね。動きを止める、これに限るわけです。でも、動かなければ、経済が回りません。頭の良い人達が沢山いるのですから、是非、両立させるための、妙案を、ひねり出して、欲しいものです。

コロナは、PCR検査を徹底的に行うことが大切だと思います。数を増やすとずいぶんまえから言っているのに、諸外国に比べると、ほんとに少ないですねえ。またご教示ください。