ロンドン五輪もたくさんのメダルが取れていますが、なかなか日本人は金ではないと納得しないようですね。特に柔道では、銀メダルストは謝り、元メダリストは批判するという光景がありました。なかなか厳しい社会ですねえ、メダルをとれば十分だと思うのですが…。また高校野球も始まり、日本列島はスポーツ三昧の夏になりましたね。今年はわが母校、残念ながら、決勝戦で敗退しました。でもこれは甲子園に出場してもらいたかったですねえ(笑)。

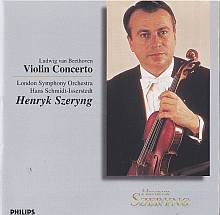

さて、今回はベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲ニ長調作品61であります。この曲、それほど好きというわけではないのですが、忘れた頃に聴いたりしております。今回は、たまたまぶらりと寄った中古やさんで、見つけたCDであります。そのCDとは、ヘンリック・シェリングのヴァイオリンに、ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮のロンドン交響楽団の演奏によるものでした。1965年7月、ロンドンでの録音です。古くから名盤といわれているものであります。イッセルシュテットとシェリング、このふたりによる協奏曲、今となっては理想的な組合せでと言うことができますね。

シェリングは、この協奏曲の演奏、ライブも含めるといくつか残しているのですが、スタジオ絵録音では、このイッセルシュテットとのものと、ハイティンクACOとのものが有名であります。私は、残念なことに、シェリングの演奏は、このCDしか聴いたことがありません。しかし、これは、実に素晴らしい演奏なのであります。シェリングといえば、どうもバッハの無伴奏の印象が非常に強い、というかそれを一番よく聴いていたので、そのイメージは強烈です。この演奏を聴いていても、思わず無伴奏を思いだしてしまうのでした。

そんなこのベートーヴェンなんですが、シェリングのヴァイオリンは、非常に厳しい。余分なものはまったくない。甘いとか美しいと言ったものとは無縁の演奏です。とはいえ、この演奏では甘美な味わいとか、美しい演奏を聴くことはできるのですが、それは結果論と思うのです。最初からそんな演奏を目していたのではない。シェリングは、ベートーヴェンの音楽と真摯に向きあいそれを厳密に表現しただけではないでしょうか。その結果、精神性の高い演奏という印象を強く持つようになったと思います。それでいて、シェリングのヴァイオリン、時折聴かせるなんとも言えない滑らかで艶っぽい美しさ、これも聴けることは大きな魅力ですねえ。

一方、イッセルシュテットなんですが、この人、そんなに録音が残されているわけではないのですが、ベートーヴェンやブラームスなどを振ると、実にしっかりとして、かっちりとして、隙間のない、極めてドイツ的とでもいうのでしょうか、素晴らしい演奏を聴かせてくれます。今回のロンドン響もそんな音色に聞こえてくるのですねえ。

こんな両者が組んで演奏したベートーヴェン。実に堂々として、恰幅のいい、そしてムダのない、そんな演奏になっています。第1楽章から強靱なオケにシェリングのヴァイオリンは対抗するように、緊張感が漂う。第2楽章、過度な甘美さがなく、それがかえってすっきりとした演奏になり、冷静な展開の中にも美しさが満載。第3楽章では、非常に安定感と躍動感とにあふれる曲が新鮮な味わいをもたらせてくれますねえ。いやいや何度も聴くと、あたらな思いが頭をめぐります。

今日は、レスリングで2つの金を獲得。よかったですねえ。ふたりの快挙に極東の地で、感動して涙しておりました。

(PHILIPS 464 143-2 1999年 輸入盤)

さて、今回はベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲ニ長調作品61であります。この曲、それほど好きというわけではないのですが、忘れた頃に聴いたりしております。今回は、たまたまぶらりと寄った中古やさんで、見つけたCDであります。そのCDとは、ヘンリック・シェリングのヴァイオリンに、ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮のロンドン交響楽団の演奏によるものでした。1965年7月、ロンドンでの録音です。古くから名盤といわれているものであります。イッセルシュテットとシェリング、このふたりによる協奏曲、今となっては理想的な組合せでと言うことができますね。

シェリングは、この協奏曲の演奏、ライブも含めるといくつか残しているのですが、スタジオ絵録音では、このイッセルシュテットとのものと、ハイティンクACOとのものが有名であります。私は、残念なことに、シェリングの演奏は、このCDしか聴いたことがありません。しかし、これは、実に素晴らしい演奏なのであります。シェリングといえば、どうもバッハの無伴奏の印象が非常に強い、というかそれを一番よく聴いていたので、そのイメージは強烈です。この演奏を聴いていても、思わず無伴奏を思いだしてしまうのでした。

そんなこのベートーヴェンなんですが、シェリングのヴァイオリンは、非常に厳しい。余分なものはまったくない。甘いとか美しいと言ったものとは無縁の演奏です。とはいえ、この演奏では甘美な味わいとか、美しい演奏を聴くことはできるのですが、それは結果論と思うのです。最初からそんな演奏を目していたのではない。シェリングは、ベートーヴェンの音楽と真摯に向きあいそれを厳密に表現しただけではないでしょうか。その結果、精神性の高い演奏という印象を強く持つようになったと思います。それでいて、シェリングのヴァイオリン、時折聴かせるなんとも言えない滑らかで艶っぽい美しさ、これも聴けることは大きな魅力ですねえ。

一方、イッセルシュテットなんですが、この人、そんなに録音が残されているわけではないのですが、ベートーヴェンやブラームスなどを振ると、実にしっかりとして、かっちりとして、隙間のない、極めてドイツ的とでもいうのでしょうか、素晴らしい演奏を聴かせてくれます。今回のロンドン響もそんな音色に聞こえてくるのですねえ。

こんな両者が組んで演奏したベートーヴェン。実に堂々として、恰幅のいい、そしてムダのない、そんな演奏になっています。第1楽章から強靱なオケにシェリングのヴァイオリンは対抗するように、緊張感が漂う。第2楽章、過度な甘美さがなく、それがかえってすっきりとした演奏になり、冷静な展開の中にも美しさが満載。第3楽章では、非常に安定感と躍動感とにあふれる曲が新鮮な味わいをもたらせてくれますねえ。いやいや何度も聴くと、あたらな思いが頭をめぐります。

今日は、レスリングで2つの金を獲得。よかったですねえ。ふたりの快挙に極東の地で、感動して涙しておりました。

(PHILIPS 464 143-2 1999年 輸入盤)