裁判長経験者も求める再審のルール作り

「日野町事件」「袴田事件」と、裁判のやり直しを求める著名事件で再審開始決定が相次ぐ中、東京三弁護士会主催のシンポジウム「再審法改正の実現に向けて」が3月18日、東京・霞ヶ関の弁護士会館で行われた。再審事件に取り組む弁護士が、法律が不備であるために生じる問題を語り、再審請求の手続にきちんとしたルールを作るべきだと訴えたほか、裁判長として再審事件を担当した経験のある元判事が、必要なルールについて意見を述べた。

再審についてのルールがない!

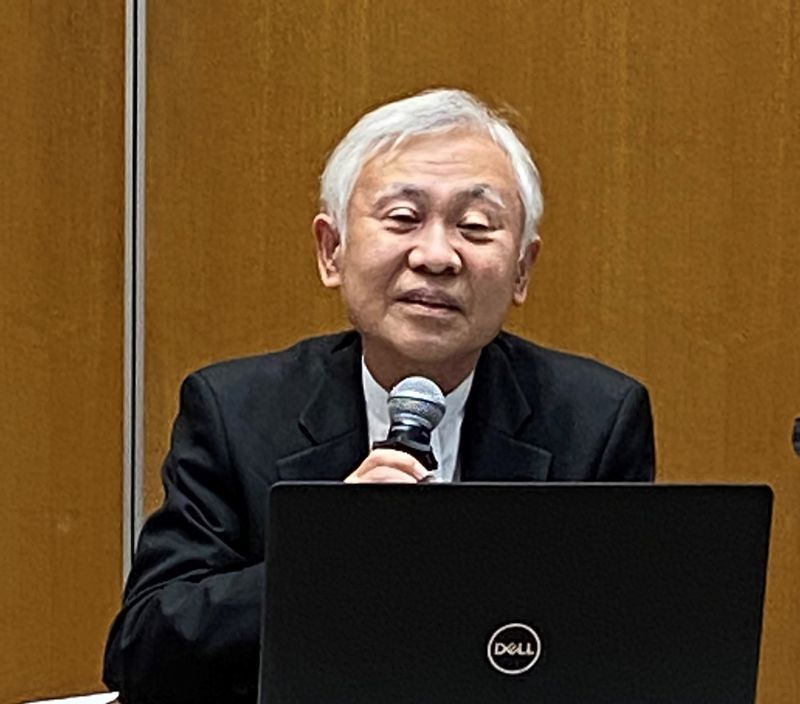

冒頭、鹿児島県大崎町で原口アヤ子さんが義弟を殺害したとして有罪となり服役した「大崎事件」の弁護団事務局長で、日弁連再審法改正実現本部本部長代行の鴨志田祐美弁護士が基調講演を行った。

「再審法」とは、刑事訴訟法「第4編 再審」にある19条の条文のこと。再審を行う場合や、管轄の裁判所などが定められているが、再審請求審の手続に関しては、「必要があるとき」に「事実の取調」を行うとしているだけで、具体的な定めが何もない。そのため、審理は裁判官の裁量に任され、その結果、担当裁判官の考え方や能力によって、対応が全く異なる、というのが現状だ。

裁判官の”当たり外れ”で「再審格差」

鴨志田弁護士は、特に捜査機関側が原審で提出せずに持っている証拠の開示に関するルールがないことを問題視。大崎事件を例に、「同じ事件でありながら、裁判官の”当たり外れ”で開示が遅れるなどの『再審格差』が生じている」と指摘した。

この事件では、第2次請求審(鹿児島地裁)は、証拠開示のための訴訟指揮を全く行わないまま、再審請求を棄却。ところが、同即時抗告審(福岡高裁宮崎支部)と第3次請求審(鹿児島地裁)では裁判所が検察官に対し証拠開示の勧告を行ったところ、検察は写真のネガなど合計230点もの証拠を開示した。

さらに鴨志田弁護士は、再審開始決定が出ても、検察官が抗告(不服申立て)を繰り返すことが冤罪被害者の救済を妨げている、と強調した

大崎事件では、これまでに3度の再審開始決定が出ている。特に第3次請求では、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部が続けて再審開始決定を出した。ところが、検察側が特別抗告。最高裁は開始決定を破棄し、弁護側に反論の機会を与えないまま、再審不開始を決定した。そのため、第4次再審請求で1から新たに手続きを始めなければならなくなった。原口さんは現在95歳だ。

検察の「再審妨害」が被害者救済を妨げる

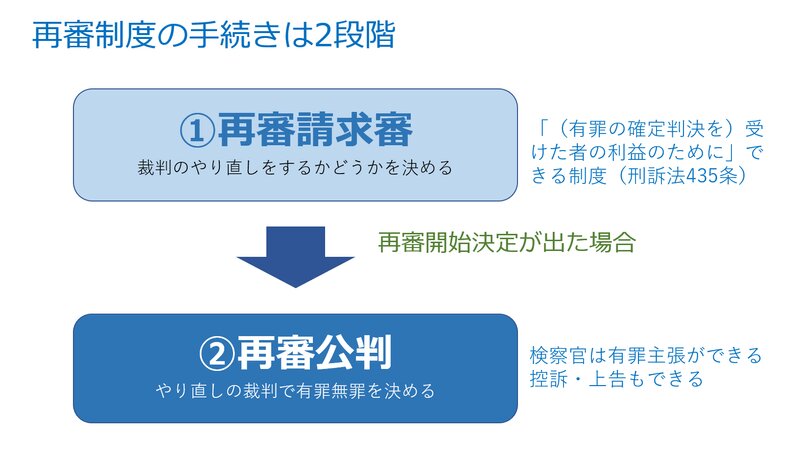

再審の制度は、まず裁判やり直しを行うかどうかを決める再審請求審があり、そこで再審が決まった後に、やり直しの裁判(再審公判)という2段階となっている。再審が開始されても、検察側は再審公判で有罪の立証をすることが可能であり、無罪判決が出ても上訴できる。

そのためだろう、かつての検察は、最高裁への特別抗告には抑制的だった。四大死刑再審(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)のうち、検察が特別抗告をしたのは免田事件だけ。しかも、この事件では福岡高裁で初めて再審開始決定が出ており、検察にとっては、特別抗告は初めての不服申立てだった。

ところが最近の検察は、地裁、高裁と再審開始決定が続いても、平然と特別抗告を行う。確定判決と明らかに矛盾する物証があり、再審公判では検察は求刑すらできなかった、熊本の「松橋事件」でも、再審請求審で熊本地裁、福岡高裁と再審開始が相次いだ後、検察は最高裁に特別抗告した。こうなると、もはや単なる再審開始の引き延ばしとしか言いようがない。

今年2月、大津地裁に続いて大阪高裁も再審開始を認めた「日野町事件」でも、検察は特別抗告した。静岡地裁が再審開始を決定し、今月13日に差し戻し抗告審の東京高裁が再審開始を認めた「袴田事件」でも、検察は特別抗告するための協議を行っている、と報じられている。

鴨志田弁護士は、検察官による「再審妨害」が冤罪被害者の救済を妨げている、として、次のように訴えた。

「そもそも再審開始決定自体が認められにくい。その難しさは『針の穴にらくだを通すようなもの』とまで言われている。その開始決定がやっと出ても、検察官が抗告し、審理が長期化している。決定が取り消されれば、新たに新証拠を準備して再審請求の手続きをやり直さなければならず、さらに救済は遅れる。刑事訴訟法では、再審制度は『(有罪の確定判決を)受けた者の利益のため』と書いてあるのに、これでは冤罪被害者は救われない」

裁判所による「ネグレクト」

基調講演の後に行われたパネルディスカッションでは、「東電女性社員殺害事件」や「名張毒ぶどう酒事件」などの再審事件に取り組んできた神山啓史弁護士も、再審制度のルールがない問題について、具体的に語った。

たとえば名張事件第10次再審での、裁判所による「ネグレクト」。

「2年間、弁護団がいくら求めても、裁判所は進行協議を入れないところか、会うこともしない。我々は、それに対して記者会見をやって訴えたり、裁判官の忌避を申し立てることしかできない。忌避しても、しばらくすると退けられる。ルールがない、ということは、裁判官によるこういう『棚ざらし』を可能にしている。別の裁判官に代われば、証拠開示が行われることもある。この落差の激しさは、何とかなりませんか」

再審事件担当の元裁判長も法改正が必要、と

シンポジウムに参加した裁判官経験者からも発言があった。

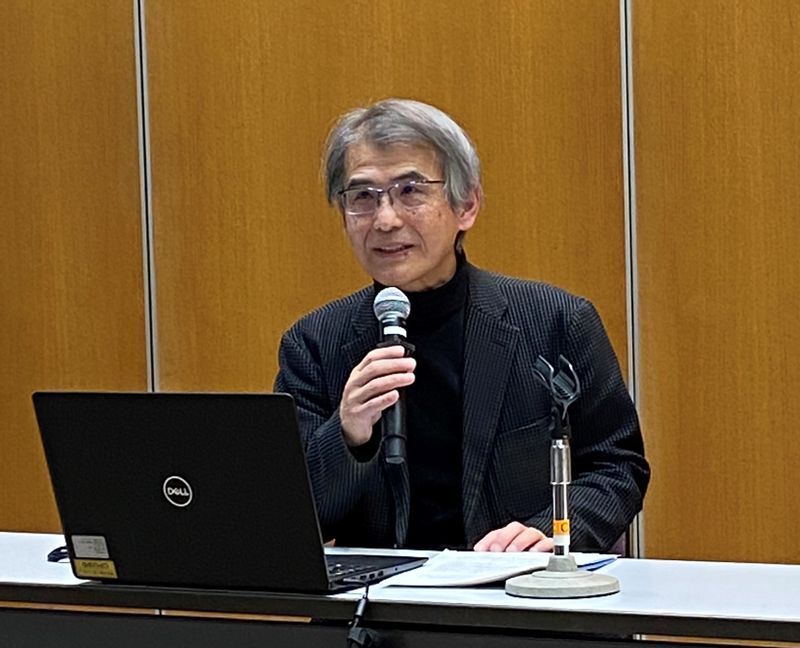

根本渉・元福岡高裁裁判長(現・弁護士)は、多くの通常事件も抱えている中、急がなければならない事件と時間をかけられる事件などの振り分けて対応していた、と裁判官時代を振り返った。根本氏は、同高裁宮崎支部の裁判長をしていた時に、大崎事件の第3次再審請求を担当した。

「事件の内容、請求人の年齢などから、できるだけ速やかに決定をするのが望ましいと判断し、最優先で対応した。そういう方向性が出れば、(審理は)進んでいく」

ところが現状ではルールがなく、各裁判官の裁量に任されているために、「裁判官の考えによって進み方が変わるのは、厳然たる事実」と認めた。

元裁判長が語る「格差」の原因

そのうえで、弁護士から指摘される「格差」の原因として、

①裁判官の基本的姿勢。(真相解明や冤罪被害者救済に)裁判所が積極的に関与すべきと考える裁判官だけではなく、それは避けた方がいいと考える裁判官もいるかもしれない

②どれだけの要件を設けるか、という再審開始の基準が裁判官によって違う

③個々の事件の事情が違う

という3点を挙げ、こう述べた。

「①と②によって格差が生じるのは好ましくない。真実発見には、証拠開示が必要になるが、(証拠開示を勧告するかどうかは)裁判官の裁量次第であるうえ、勧告しても検察官が応じるかどうかも分からない。証拠開示について一定のルールをもう置けるのは有益で、法改正は実現すべきだ」

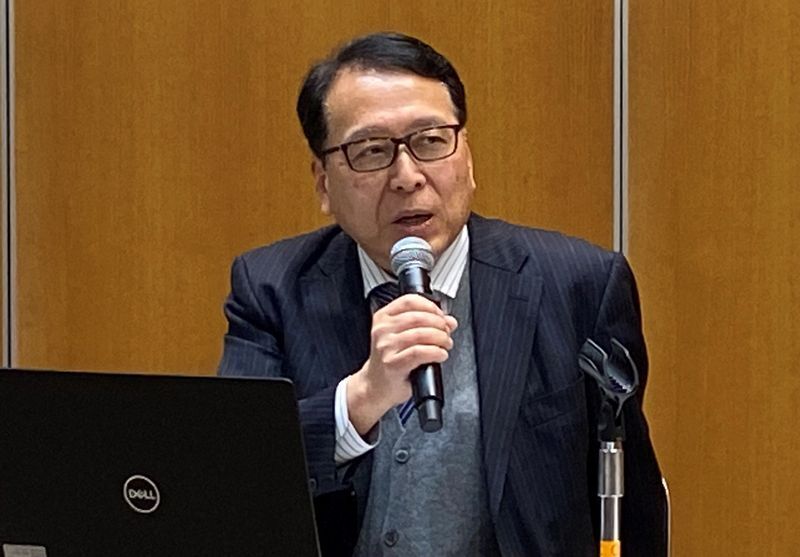

また、静岡地裁裁判長の時に袴田事件の再審開始を決定した村山浩昭・元大阪高裁裁判長(現・弁護士)は、裁判所による「再審格差」について、こう述べた。

「弁護人から『ネグレクト』と思われるような事態は、裁判所への不信を招く。(裁判官は)弁護人と会うのは、ある程度記録を読み込んでからにしたいと考えているうちに、在任中に会えずに終わってしまったようなケースもあるかもしれないが、やはりルールは必要だ」

さらに、検察の不服申立てを認める現行制度の問題点をこう語った。

「最近の検察官は、ほとんど例外なく特別抗告までしている。検察官からすれば、誤った再審開始決定を正す利益があるのかもしれないが、そうだとしても、救済されなければならない人を早く救済する価値とどちらが大事かを考えなければならない。検察官は再審公判でも主張を述べる機会はある。救済が遅れる不利益は大きい。(法改正しないと)長く長く苦しむ方を救えない」

袴田事件について、検察が特別抗告を検討していると報じられている点についても考えを述べた。

「特別抗告は憲法違反か判例違反の理由がなければならないが、今回の高裁決定は、最高裁の課題に答えを出しており、特別抗告する理由はないはず。敢えてやるとすれば、(味噌漬け実験の結果を確認した)高裁の裁判官は色が分からなかった、とでも言うしかないのではないか。今回、もし検察側が特別抗告するようなことになれば、検察の抗告は法律で禁止しなければならないという意見がもっと高まるだろう」

ルール作りは裁判官にもプラス

元千葉地裁裁判長で、現在は袴田事件の弁護団の一員である水野智幸弁護士も、パネリストとして発言。裁判官時代には気が付かなかったこととして、「(再審弁護は)最悪の裁判官を想定してやらなければならない」と「再審格差」に触れたうえで、ルールの設定は裁判官にとってもよいはずだ、と述べた。

「証拠開示の制度が(法律で)決まれば、それに従って粛々とやればいいので、裁判官としてはうれしいはずだ」

袴田事件で検察側が抗告を準備しているという報道には、「再審開始を確定させないために特別抗告を行えば、それは明らかに正義に反している」と語気を強めた。

「法整備を求める声を挙げて」

最後に、神山弁護士がこう訴えた。

「今日、話題になった(著名な)再審事件だけでなく、全国には再審を求めている事件が他にもたくさんある。無実の人を有罪のままにしておいてはいけない。個々の事件に関心を持つだけでなく、(再審制度についての)法律そのものについても、声を挙げていただきたい」

神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。2020年4月から神奈川大学国際日本学部の特任教授を務め、カルト問題やメディア論を教えています。

このような司法の状況において「死刑制度」そのものへの検討も考えねばなるまい。単なる「冤罪」ではない。証拠が「捏造」され、「陥れ」られたものだ。

いい天気に・・・

フキノトウ

クレソン

</picture>再審開始決定は出たが…。検察が特別抗告を検討していると報じられる袴田事件。

</picture>再審開始決定は出たが…。検察が特別抗告を検討していると報じられる袴田事件。

事実をねじ曲げられ、罪を着せられた方にとっては、調べる側の犯した「犯罪」になると思います。

明らかに冤罪であるという確固たる証拠があるのであれば、抗告で再審開始を遅らせるのは

おかしいと思います。

残された時間は、限りがあるというのに・・。

(・・;)

特別抗告が出されなくて、本当に良かったですね!

一日も早く、無罪判決が出ることを祈っております。

(*⌒▽⌒*)