今日はわりと穏やかな日に…、朝、雪かきをしながらの一枚です。

皆さんのブログを見ていると、紅葉の様子や花の写真にうらやましさを感じます。

ここは、すべてが雪に埋もれています。

することも限られてしまいます。

今日はわりと穏やかな日に…、朝、雪かきをしながらの一枚です。

皆さんのブログを見ていると、紅葉の様子や花の写真にうらやましさを感じます。

ここは、すべてが雪に埋もれています。

することも限られてしまいます。

札幌は65㎝の積雪だったそうで、さぞ、除雪等大変だったでしょう。こちらは30㎝程度でしたが、まだ降り続いています。今朝の雪かきも小一時間ほどかかり、しっかりと汗をかいています。視界が悪くなるような降り方ですので、注意が必要です。明日の朝まで降るようです。

カジノ解禁推進法

中東和平の観点からも反対

高橋宗瑠さん(元国連人権高等弁務官事務所パレスチナ副所長。現在は英国人権団体の日本代表、青山学院大学講師)に聞く しんぶん「赤旗」12.10より

もうけが戦争の資金に

「戦争屋」が圧力

米国で「カジノ王」と呼ばれるシェルドン・アーデルソン氏は、イスラエルロビーの人たちです。

イスラエルがパレスチナを占領し、その土地や水などの資源を収奪し、兵士による暴力や無人機による爆撃・殺人など人権侵害を繰り返すことができるのは、米政府の後押しがあるからです。

イスラエルロビーの人たちは、共和党にも民主党にも大口の政治献金をし、イスラエル政府と右派組織とも濃密な関係を持っています。アーデルソン氏は共和党への巨額の献金者としても有名で、トランプ次期大統領へ2500万㌦(約28億円)提供したと報じられました。

当初、トランプ氏はパレスチナ問題では中立だと宣言していましたが、途中から態度をイスラエル寄りに替えました。

アーデルソン氏は、カジノが解禁されれば日本に進出すると公言しています。日本のカジノでもうけたお金が、イスラエルの戦争政策推進のための資金となる危険は十分にあるわけです。

安倍首相のトランプ詣での直後に、カジノ解禁推進法案の国会審議が始まり、異常なスピードで衆院を通過しました。何か言われたのかと勘繰りたくなります。

国際的立ち位置

安倍政権は、武器輸出三原則を変更し、イスラエルへの武器輸出・共同研究に道を開こうとしています。無人機の共同開発を考えているとの報道もありました。

「日本は中立だから中東では信頼されている」とよく言われていますが、そんな状況ではなくなりつつあると思います。カジノ解禁が、日本の国際社会での立ち位置とも関係する問題だと捉えることも必要です。

平野啓一郎氏が警鐘

日刊ゲンダイ 2016年12月5日

一方的にまくし立てるような国会答弁から「反知性」の烙印を押されている安倍首相。当然、作家・文化人など言論人からの批判が多いが、平野啓一郎氏(41)も急先鋒のひとりだ。SNSなどで非常に多くの発信をしているし、「世の中は新自由主義から全体主義に移行している」と警鐘を鳴らす。安倍政権の危うさと時代の危機を語ってもらった。

■理念的にも現実的にも愚かな安倍外交

――平野さんもそうですが、作家、文化人の方は総じて安倍政権に対して批判的ですね。

基本的に自由であることが作家にとっては、というか、一人の人間として、大変、重要ですから、その自由が拘束されていく感覚に対する抵抗感ですね。それに作家は政治的発言がしやすいというところもあります。職種によっては原発反対とか五輪反対とか言うと不利益があるでしょうけど、僕らにはありません。むしろ、よくぞ言ってくれたと読者が応援してくれたりしますし。

――やはり、安倍政権になってから、世の中、きな臭くなったと思いますか?

小泉政権も評価していないし、民主党の野田政権にもものすごいフラストレーションがありました。でも、小泉政権時代には今の自民党の改憲草案のようなものがメーンストリームになるとは思ってもみなかった。小泉氏も決してリベラルではないが、今の自民党の中心にあるような暗い国家主義はなかったと思います。あの時代は、新自由主義で、勝ち組は努力の結果であると。苦境の人は努力が足りないという考え方でした。そうやって、弱者は見捨てられたわけですが、今は経済的苦境にある人は見捨てられるだけでなく、批判される。社会保障という面で国に「迷惑をかけている存在」だと、糾弾の対象になってきている。これは非常に危ない風潮だと思います。

――ナチスの優生思想に通じるような?

自民党はかつてと同じ党ではないですね、もはや。安倍政権だけじゃなく、社会的風潮そのものが新自由主義から全体主義へと変わりつつある危惧を覚えます。

――安保法制の審議の進め方や中国を敵視するような外交姿勢、この辺はどう思われますか?

とにかく、象徴的な「敵」が必要なんでしょう。日本という国が戦後、曲がりなりにも続けてきた平和国家としての歩みが急激に変化しています。これは理念的に間違っているだけでなく、現実的にも何の得もない。南スーダンや中東はどうしようもない泥沼です。一体、どういう期間、何を目指して、どう関わっていくのか? 何のビジョンもない。自衛隊員の犠牲も出かねないし、日本もテロの標的となり得る。愚かとしか思えません。北朝鮮や中国に対しても、強気に出れば、いつか相手が参りましたと言うと思っているのでしょうか? 拉致問題しかり、どういうプロセスで問題の解決をイメージしているのか、まったくわかりません。中国に対しても日米同盟の軍事力を強化して、抑止力が高まったのか? 尖閣問題で中国と軍事的に衝突したとして、どんな収拾のつけ方があるのか? 中国だって国内のナショナリズムが沸騰して、引くに引けなくなる。恐れ入りましたとおとなしくなるはずがない。

――何のための軍事力強化なのか。政治家が自分の力を誇示したいだけではないのか。そんな印象すら受けますが、さて、米国ではトランプ大統領が誕生します。来年には世界中で国家主義者が誕生、台頭する懸念があります。

フランスも極右のマリーヌ・ルペンが支持を伸ばしている。ポーランド、ハンガリーなど、東欧では右派政権が誕生していますし、とんでもない法案を通しています。

――グローバリズムへの反動ですか?

それもありますが、いまは世界的に国家そのものが弱体化しているのだと思います。国家が財政的にも弱体化し、アイデンティティーも失いつつある。その反動が起こっているのではないか。

――どういうことでしょうか?

アップルやグーグル、アマゾンみたいなグローバル企業が通信だけじゃなく、社会的なインフラを広範に担うようになると、人々にとって、国家への依存度が低下していく。それに対して、国家にはものすごい危機感がある。そこで、グローバル企業が担えない国家権力の源泉、徴税権であったり、軍事力が反動として強化されていく。本来であれば、外交交渉や民間の交流で国際平和を維持していくべきなのに、やみくもに軍事力を強化する。しかし、国家がなければ困るのは社会的弱者であって、むしろその点でこそ機能すべきなのに。

――安倍首相の場合はどうですか?

彼の場合、確固たる国家観というよりも祖父の悲願である憲法改正をやりたいというだけではないでしょうか。そこに至る過程、最終的な国家像は支離滅裂です。

――それなのに、選挙のたびに大勝している。

選挙制度がこれでいいのか、という問題もあるし、そもそも、安倍政権の態度は小選挙区的ですよね。1票でも勝てば、何をやっても許される。相手がどれだけ票を取ろうがお構いなし。悔しかったら選挙で勝ってみろ。そんな態度じゃないですか。もちろん、民主主義ですから、選挙で多数派の布陣を握った方が有利に議論は進められる。しかし、その前提として少数派の意見に真摯に耳を傾けなければならない。それなのに多数決で勝てば、全権委任を得たように誤解しているとしか思えません。

――閣僚の暴言、放言も後を絶ちませんね。

政治倫理は現政権になってからガタガタになりました。これを回復するのに、どれだけ時間がかかるのか? そもそも回復できるのか? 16年前、森元首相は「日本は天皇中心の神の国だ」と発言し、これが政権の命取りになった。このレベルの暴言は今、ゴロゴロあります。機動隊員の土人発言を「差別と断じることはできない」と言って擁護した鶴保沖縄担当相なんてメチャクチャなのに、辞めさせられない。閣議決定でこの発言を擁護までする。山本農水大臣の強行採決発言だって、本来であれば、クビが飛んでいなければおかしい。

――選挙で選ばれた政権が暴走していく。民主主義の限界、欠陥という気もします。

民主主義以外の制度は考えられないけれど、その民主主義が機能するにはいくつかの前提があって、それが崩れているのではないでしょうか。年齢別人口構成を見ると、日本は逆ピラミッド形になりつつあり、成人して社会に出た労働力の中心が有権者の中ではマイノリティーになっている。こうしたことって、民主主義ができたときには誰も想定していなかったのではありませんか。マスコミがきちんと政権を監視、批判しているのか、という問題もあるし、そもそも、マスコミはそれだけの力を持てなくなっているのではないか。これは日本に限った話ではありませんが、有権者の情報源としてネットの影響は非常に大きいと思います。そのネットの世界では言っていいことと悪いことのタガが外れてしまったというか、思想的に歪んだ言論が、国民の本音を代弁したかのように扱われたりする。中国、韓国に対する差別発言が「よくぞ、本音を言ってくれた」みたいになって広がっていく。実際は一部の人間の醜悪な差別意識が露呈しただけなのに。その過程で、死語になっていた差別用語が復活しています。90年代には言葉狩りと批判されたような社会的プレッシャーが差別を抑え込んできましたが、それが弱まると、排外的な言葉がどっとあふれだしている。

■ネットによって社会が分断されていく

――そうした風潮はネットでますます、拡散、拡大されていますね。

自分にとって居心地がいい場所を定めるのがネット社会ですから、偏った情報にだけ接するようになる。そうやって、一面的な価値観が固定化され、社会が分断されていく。そんな状況だと思います。

――そんな中、平野さんはネットでよく発信されていますね。

ツイッターの140文字は議論をしない設定ですし、ネット空間には次々に話題が出てきますから、スレッドが立ってもどんどん過去のものになっていく。それに自分と考えが違う人と議論するのは面倒くさいし、関わりたくない。正直、僕にもそういうところはあります。なので、事実として信用できることをリツイートして投げる。それよりも小説を読んでもらって、その中で考えてもらいたい。「マチネの終わりに」という小説を書きましたが、ヒロインは日本人とクロアチア人のハーフです。彼女を魅力的に描くことで、国籍問題に引きずり込まれることに対して、ツイッターとは違うレベルの議論が盛り上がる効果を期待しています。

▽ひらの・けいいちろう 1975年生まれ、京大卒。23歳の時、デビュー作「日蝕」で当時、最年少芥川賞受賞。「決壊」で芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞、「ドーン」でBunkamuraドゥマゴ文学賞

長渕剛がFNS歌謡祭でワイドショーや歌番組を真っ向批判! 凍りつくフジ、『とくダネ!』は長渕映像を封印

リテラ 2016.12.08

昨晩の『2016FNS歌謡祭 第1夜』(フジテレビ)での長渕剛のパフォーマンスが大きな話題となっている。本サイトは「FNS歌謡祭出演なんかよりすごい!」として、長渕剛が作家の柳美里と共作した福島・南相馬の高校の校歌を紹介したが、FNS歌謡祭のほうもすごかった。

番組の最後、トリとして登場した長渕。同番組への出演は今回が初めてで、予め告知されていたのは、この歌謡祭用にアレンジされたスペシャルバージョンの『乾杯』を披露するということだった。

カラフルなジャケット姿に、ギターを持ってひとりで暗いステージに立った長渕は、のっけから鬼気迫る雰囲気を漂わせていた。画面右上には「初出演!魂の叫び」とのテロップ。ギターをかき鳴らし始めた長渕が歌ったのは、文字通り魂の叫びだった。

『乾杯』本編を始めるまえ3分半以上にわたって、ギターをかき鳴らし時折「はあ!」と叫びながら、オリジナルのメッセージを歌い上げた。

その内容は強烈なもので、冒頭いきなり、こう歌い出す。

アメリカの大統領が誰になろうとも

凶と出るか吉と出るかって

そりゃ俺達次第じゃねぇか

今日もマスメディアの誰かが

無責任な話ばかりしている

これは、アメリカ大統領の顔色をうかがってばかりの日本のメディアに対する痛烈な批判だ。さらに、長渕は「歌の安売りするのも止めろー!」と、ミュージシャンたちに檄を飛ばした後、被災地を置き去りにしてオリンピックに浮かれるこの国にこう問いかける。

俺達の東北、仙台、俺達の九州、熊本

そして福島も頑張ってんだ

オリンピックもいいけどよぉ

若者の貧困 地域の過疎化どうする?

そして、サビ。

騙されねぇぜマスコミ

騙されねぇぜヒットチャートランキング

騙されねぇぜワイドショー

いまのマスコミではほとんど聞かれることがなくなった、真っ当な批判の数々で、それを地上波の大番組で堂々と披露したのはさすがと言うほかない。

しかし情けないのは、そのマスコミだ。たとえば、今朝の『とくダネ!』。いつも前夜の『FNS歌謡祭』名場面集を嬉々として放映する『とくダネ!』は今日も名場面集を放送。しかし、他のアーティストの映像は長々と紹介する一方、長渕に関しては小倉がアリバイ的にちらりと触れたくらいで、しかも前述のメッセージ映像は一秒も放送されることはなかった。明らかに上層部の怒りを買うことを恐れて、忖度したのだろう。

長渕がきのう語ったことは、ただの思いつきや単なるパフォーマンスなどではなく、これまで彼が折にふれ語ってきたことの延長線上にある、本当の“魂の叫び”だ。

たとえば、昨晩長渕が語ったミュージシャンたちへの痛烈な批判や鼓舞も、以前にも語っていたものである。当時本サイトでも紹介したが、長渕は、SEALDsの活躍を絶賛する一方、若いミュージシャンたちの日和見な態度を「そんなに銭が欲しいなら、もっと勉強して、医者か弁護士になれば?」と強い言葉を投げかけたことがあった。

本サイトがこれまで取り上げた記事のなかから、その意図をより理解できるこれまでの長渕メッセージを紹介した記事を以下に紹介するので、ぜひご一読いただきたい。

(編集部)

「俺らの大将、違うんじゃない?」長渕剛の反安保、反安倍発言に話題沸騰…でも長渕はもともと反戦主義者だった!

http://lite-ra.com/2015/07/post-1322.html

川内原発再稼働に「長渕剛がその気になれば阻止できる」の声が…脱原発を語ってきた長渕よ、原発ゲート前でゲリラライブをやってくれ!

http://lite-ra.com/2015/08/post-1374.html

長渕剛が大混乱のオールナイトライヴで発していた“反安倍政権”のメッセージ「連中のどす黒いはらわたに響かせろ」

http://lite-ra.com/2015/11/post-1638.html

長渕剛がSEALDsに「希望を見た」! 一方、口をつぐむ若手ミュージシャンには「銭が欲しいなら医者か弁護士になれ」

http://lite-ra.com/2015/12/post-1753.html

清原逮捕で注目の長渕剛が芥川賞作家・柳美里と「原発」批判対談! 被災地に身を置いた二人の怒りの声を聞け

http://lite-ra.com/2016/03/post-2059.html

FNS歌謡祭出演なんかよりすごい! 長渕剛が柳美里と南相馬の高校の校歌を共作…2人の震災、反原発への思い

http://lite-ra.com/2016/12/post-2752.html

FNS歌謡祭出演なんかよりすごい! 長渕剛が柳美里と南相馬の高校の校歌を共作…2人の震災、反原発への思い

リテラ 2016.12.07

今夜、『2016FNS歌謡祭 第1夜』(フジテレビ)に長渕剛が出演する。『FNS歌謡祭』に長渕が出演したのは今回が初めてとのことで、この日のためにアレンジされた「乾杯」を歌う予定だと話題となっている。

なぜいまごろになって初出演することになったのかは知らないが、長渕といえば、当サイト的には今夜の演奏以上に注目したいトピックがある。

それは、原発事故による避難指示が一部解除された福島県南相馬市に来年4月に新設される県立小高産業技術高校の校歌を、作家の柳美里が作詞し、長渕が作曲するというニュースだ。

片や筋肉隆々のマッチョなミュージシャンで、片や芥川賞受賞作家。接点のなさそうな2人がなぜ共作することになったのか。

実は、両者には共通点がある。震災や原発問題について、継続的に活動を行い続けていたという点だ。世間的に原発や被災地に対する関心度が低くなろうと、2人はずっと変わることなく、この問題に真摯に向き合ってきた。

長渕剛が3.11直後から航空自衛隊松島基地や石巻の避難所での慰問ライブや、避難生活を余儀なくされた福島県浪江町の子どもたちを鹿児島に招いてサマーキャンプを主催するといった活動を行ってきたのはよく知られているが、その他にも『報道STATIONスペシャル「愛おしきあなたへ」』(テレビ朝日系)に出演し、福島第一原発20km圏内に入って警戒区域の実情を取材するなど、実際に被災地に赴きながらメッセージを発信し続けてきた。

そのように現地の状況を実際に見てきた経験は音楽にもつながる。2012年に発売されたアルバム『Stay Alive』には、浪江町をテーマに、原発が地域や家族の絆をバラバラにしてしまった悲しみを歌う「カモメ」という楽曲が収録されていた。

一方の柳美里。彼女にとって福島は母の故郷であり、もともと浅からぬ縁だったと言うが、12年3月からは南相馬市にある臨時災害事故放送局「南相馬ひばりFM」で『柳美里のふたりとひとり』という、南相馬の人々と語り合うラジオ番組を開始。16年12月になったいまでも放送は続き、番組は200回をとうに超えている。この番組はノーギャラ。それどころか、福島への交通費や宿泊費なども完全に自腹であるらしく、著書『貧乏の神様 芥川賞作家困窮生活記』(双葉社)でも書かれているように困窮状態にある彼女は、借金をしてまでも滞在費を工面していたという。そして彼女は現在、南相馬市に居を移している。

そんな2人が出会い、今回の校歌共作のきっかけとなったのが、昨年11月に出版された長渕剛のムック本『長渕剛 民衆の怒りと祈りの歌』(河出書房新社)で行われた、原発をテーマとした対談企画だった。そのなかで2人はいったいどんな対話をしていたのか?

まず長渕は、震災によってこれまで信じてきた価値観がまるっきり転倒してしまったと語る。

「僕は1956年生まれなんですけど、特に震災を機に、自分が何も知らなかったと打ちのめされた」

「戦後復興の過程で僕らを洗脳していた教育は『強い者になりなさい』『人を蹴落としてでも勝ち上がりなさい』『お金を持たなくてはいけない』というものでした。それがあの震災でストンとやられた。教育や価値観というものが根底から断ち切られてしまった。今でも実は迷っています。その恐怖がここにあるんです。だから僕は恐怖を表現に変えなくてはいけない」

柳も長渕と同じく、震災を機にこれまで自分たちがもっていた価値観に疑問を抱くようになる。そのきっかけは、南相馬の人々との触れ合いであった。

「敗戦から高度成長期にかけて、大多数の幸せと豊かさを追い求めた結果、経済至上主義に陥り、真っ当に働き、慎ましく生きていた人たちの暮らしを壊し汚してしまった──、それが原発事故です。南相馬には、儲けを二の次にして、真っ当な仕事をしている人が多い。そして、その仕事や暮らしに誇りを持っているんです」

我々は経済的な豊かさと引き換えに福島の人々に犠牲を強い、果てには、取り返しのつかない事故を起こしてしまった。そして、そんな犠牲を強いられたのは「人間」だけではない。長渕は前述の「カモメ」を生むきっかけともなった、浪江町の牛たちとのエピソードを振り返る。

「あそこに行った時が本当にひどかった。雪が降っていた。無音で、時が一瞬止まって、心臓が止まるかと思った。静寂の中にこそ真実の音がある、僕はそう感じる。静音になった瞬間、次に聞こえてくるものが、真実の音。野良牛が駆けてくる音、息の音がする。目と目で対峙すると、もう5〜6秒見ていたかと思うと、野良牛が踵を返してバタバタバタッと逃げていく。そうすると子牛が後をついていく。その姿を見ただけでも恐怖が先にたった。涙が出るという代物ではなかった。さらに奥に行くと、役場のおじさんがいて『見ていくか』と言う。『何ですか』と訊くと、『墓場だよ、墓場。牛の墓場だよ。今日もこれで殺してっから』と言う。(中略)『見せてください』殺された野良牛たちがあっち向いたりこっち向いたり。縦7メートル横15メートルの墓穴に幾重にも重なっている。薬殺された牛、白骨化したり腐敗した牛が断末魔の叫びを上げている。それはインドで見た名もない死人とは違う。死をまっとうした生き物の姿ではない。僕は震えた」

柳もまた、長渕と同じように動物たちについて語る。

「今年の10月1日に福島第一原発の構内に視察に行ったんですが、汚染水タンクの上にカラスがたくさん止まっていました。カラスは自分たちが被爆していることを知らずに、あそこで餌を取り、水を飲み、巣を作り、子育てをしているんです」

さらに2人は生き物だけでなく「土」にも着目し、この事故によって失ってしまったものの大きさを語る。「長渕剛10万人オールナイト・ライヴ2015 in 富士山麓」でも披露された「富士の国」には〈「家族」という土を踏みならして生きてきたんだ〉という歌詞があるが、長渕はその歌詞についてこう発言している。

「土にこだわったと思います。土はもともと誰のものでもないということですね。白人たちがインディアンたちの土地を収奪する時代に、酋長がその国の代表者に宛てた手紙を読んだことがあるんです。これは涙が出ました。言葉で言うと稚拙ですけどね。『土地は誰のものでもない。なぜそれを追い払おうとするのか』という、嘆願書みたいなものです。その手紙を見たのと、震災の後にあの土地に入った時の悪寒や恐怖感、おかしいと思ったこと、そういったものが総合的に『富士の国』の歌詞に入ったんだと思います」

長渕が語る「土」に対する思い。それは実際に南相馬に居を移し、生活のリアリティを実感している柳にとっても同じものだった。

「福島県民にとって土が損なわれた、というのがやはり一番大きな問題だと思います。除染では、4、5センチの表土を削るわけですが、その厚さに作物にとって必要な養分が入っている。表土を削り取ると、有機物が欠乏した痩せた土壌になってしまう」

事故によって土は汚され、動物たちも犠牲になった。そして、もう故郷に帰ることができない人々を大量に生みだしたのにも関わらず、現政権は原発再稼働へと向けてどんどん歩を進めていく。喉元過ぎれば熱さ忘れると言うにはあまりにも短い。3.11からまだ数年しか経っていないのにも関わらず、この国はまた悲劇を生み出そうとしているのだ。そんな状況に長渕はこう怒りをぶちまける。

「自国にプライドを持ちたいという気持ちが皆ある。だけど国は嘘をつく。僕たち民衆はいつも国家に裏切られる」

富士山麓オールナイト・ライヴではオーディエンスによって日の丸が振られ、ネットで拡散されたその写真は「愛国カルト」と揶揄されたりもしたが、柳は旗が振られている様子を見てむしろ「怒り」を感じたと言う。

「日の丸の振り方に仰天しました。(中略)富士オールナイトライブで振られた日の丸は、日本が自国の国土と国民を蔑ろにしている、という憤怒と抗議によって振られたものなのですね」

「ファシストはあんな風に前後に、拳と一緒に突き上げるようには振らないですよ。戦時中に出征兵士を見送る時や、ヘイトデモでは左右にパタパタひらひら振っている。富士ライブでの旗の振り方は内心からのストレートな怒りを表現している。他国の国旗でも、あんな風に振られたのは見たことがない」

県立小高産業技術高校の校歌は現在制作中とのこと。この作品がどのように公表されるかなどの発表はまだ少し先のことになりそうだが、あくまで自分の身体ごと現地に飛び込むことで被災地や原発について考えを深めてきた2人(今回の校歌制作にあたっても2人は避難先の仮説校舎などを見て回ったという)がどんな校歌をつくるのか楽しみである。

(新田 樹)

「食べもの通信」11月号参考

日本は世界一種類が豊富

過日、発酵食品の種類は日本が世界一だというようなことでした。

今度は乾物です。

食文化史研究家 永山久夫氏は「世界が注目する日本の健康食。そのルーツは縄文人の食事」といいます。

「氷河期が終わり、森林に覆われるようになった約1万2000年前、太古の日本は食料の宝庫でした。一説によれば、縄文時代にには400種類の山菜やきのこ類、70種類の魚や動物、35種類の鳥、そして350種の貝を食べていたといわれています。

また、米などの穀物食が本格的に始まったのは、縄文時代の終わり、約2500年前頃からといわれています。」

日本は四季の変化に富み、地理的にも気候的にも変化に富んでいました。それぞれの季節、地域の旬な食材が豊富でした。それらを、冷蔵庫のない時代に乾物として保存するようになりました。長期保存ができ、さらに栄養価が増します。豊富な食材を保存するための「発酵」と「乾物」。先人たちの知恵の結集です。

「食べ物通信」12月号

「農民運動全国連合会副会長 真嶋良孝

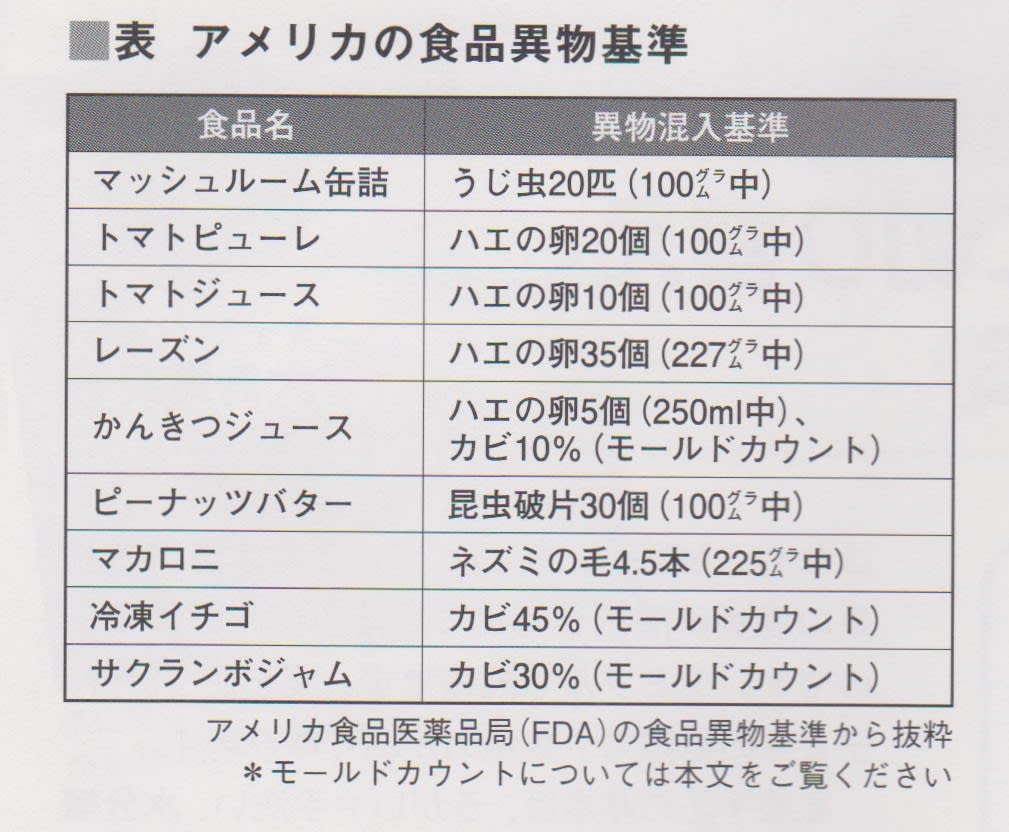

驚くべきアメリカの「食品異物混入基準」 (一部抜粋)

アメリカ食品・医薬品局(FDA)のHPに記載された食品異物混入基準です。

許容の理由は、「自然発生的で不可避な欠陥(異物混入)を完全に排除して栽培や加工をおこなうのは、経済的に実現困難であるから」。つまり、経済効率優先で、うじ虫やハエの卵、ネズミの毛、カビが混入した食品も基準値内であれば合法なのです。

日本異物混入を認めていない

日本では2014年12月に、インスタントカップ焼きそばにゴキブリが1匹混入していたことが、大問題になりました。保健所はメーカーに製品回収を指導し、メーカーは5か月にわたって製造を中止、工場改修などの再発防止策をとりました。

TPPが発効すれば、異物混入をみとめるFDA基準をクリアした食品の輸入を拒否した場合、アメリカ政府の圧力にさらされる恐れがあります。また、アメリカの食品企業がISD条項にもとづき提訴を突きつけることもあり得ます。

TPPは阻止しなければなりません。

トランプ氏の出現で、TPPは絶望的です。しかし、安倍はまだあきらめきれないのでしょうか?

アメリカとの二国間協定などには十分注意が必要です。

経済を優先するのか、健康を優先するのか?

TPPには、さまざまな問題をふくんでいます。

経済問題だけで語るのは危険です。

籾井会長退任へ 経営委、再任賛同足りず

毎日新聞2016年12月2日 東京夕刊

NHKの籾井(もみい)勝人(かつと)会長(73)が来年1月の任期満了で退任する見通しとなった。再任には経営委員12人中9人の賛同が必要だが、賛同する経営委員が9人に満たないことが毎日新聞の取材で2日分かった。【丸山進、須藤唯哉】

「食べもの通信」2016.12

合成樹脂から化学物質が溶け出す可能性も

「シリコーン」と言えば、乳がん術後の乳房のインプラントや、哺乳瓶の吸い口を思い起こす人が多いのではないでしょうか。

シリコーンは耐久、接着性が高く、素材にほんの微量を加えるだけで、驚くほど素材の特性を変化させます。オイル、ゴム、レジン(樹脂)、ゲル(ジェル)、パウダーなどいろいろな形に姿を変えることができるため、近年は繊維、化粧品、食品用容器、医療器具などさまざまな製品で重宝されています。

身近に広がるシリコーン製品

身近なシリコーン製品には、哺乳ビンのゴム状の吸い口やカップのカバー、お弁当のおかずケース、洗濯用の柔軟剤、耐熱性を利用したマフィンを焼く型など調理用具としても出回り始めました。

シャンプーにシリコーンを配合すると、髪の感触や仕上がりが良くなります。化粧品に使用すると、軽い伸びやべたつきのない使用感を与えることができます。

また、農薬の展着剤としても利用されます。・・

歯科医療では、上下の歯のかみ合わせを記録するときの、歯型を取る材料に使われます。

乳房再建インプラント 米国では副作用が問題に

米国医学研究所は、体に入っても影響はないとしています。しかし多くの副作用や違和感が報告されています。

アメリカ食品医薬局は副作用として乳房細胞の被膜拘縮、痛みを伴う細胞の縮み、破裂、収縮、傷が治りにくい、傷口から起こる感染症、壊死など26種類を挙げ、危険性を公開している。

施術した約20%の人が副作用に悩まされ、8~10年以内に取り除く再手術を受けています。

製造過程で特性が異なる製品にするため、さまざまな化学物質を添加します。これらが酸やアルカリ、熱、圧力、光などの条件によって溶け出す可能性があります。ですから自分の体に、入れることは、より慎重にするべきです。

(水野玲子 ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議理事)

最近ではメガネの鼻あてにも使われています。私も知らないうちにシリコン製に代えられていて、その部分が赤く傷つき、痛くてメガネ屋さんに駆け込むと、なんとシリコン製であったということがありました。それ以来、シリコン製は使わないでと言っています。

「食べ物通信」12月号より

2016年は国連の「国際マメ年」です。

今後、地球は人口爆発によって食糧難に陥るだろうと予測されています。

このような現状の中で、持続可能な食糧生産の一環として豆類が注目されています。

豆類は栽培に畜産のように大量の水を必要とする事もなく、長期保存が可能で、良質のたんぱく源です。

近年、肉の摂取が増えていますが、世界保健機構(WHO)は、肉の発がん性を指摘しています。

わが国では古来から、豆類をさまざまな形で食べてきました。

わたし達の健康にも、地球の健康にも良い豆を、もっと気軽に食卓に取り入れてみましょう。

豆が果たしている役割

1 飢餓の改善

2 健康増進

3 水資源の節約

4 持続可能な農業(土地の肥沃化)

5 重要な栄養供給源

6 貧困層への経済的寄与

以下、関根佳恵(愛知学院大学准教授)「国際マメ年を振り返って」より抜粋

豆は、植物性たんぱく質のほか、ビタミンなどの微量栄養素の供給源として優れています。食糧保障の点では、乾燥させれば長期保存できるので、食料ロスも少なく、飢餓の撲滅に貢献します。

また、動物性たんぱく質と比べて低価格であるため、低所得者の重要なたんぱく源になります。さらに、豆は世界で数百種類が栽培され、各地の多様な伝統的食文化に根付いてもいます。

持続可能な農業の点からみると、豆には土壌根粒菌による空中チッ素の固定作用があることから、土壌の肥沃化、肥料の省力化につながります。

豆の生産量は過去10年間に世界全体で20%増加しているにもかかわらず、動物性たんぱく質に対する需要の高まりから、豆の消費量は先進国、途上国とも減少しています。

日本国内では、豆類の作付面積と収穫量は1950年をピークに減少しており、輸入品に大きく依存するようになっています。

(日本の食糧自給率は、カロリーベース総合食料自給率で39%(平成26年(2014年)度)、豆類にいたっては10%です。食料なんて輸入すればいいのでしょうか?自国民の食を他国に任せていいのでしょうか。日本は世界中から食料を集めてきます。貧しい国の人たちから食料を金で奪い取ってきています。考えてください。)

今年春の記事なのだが、トランプの出現で右派的潮流や排外主義、ヘイトスピーチが強まっている。

安倍もトランプも同じ穴のムジナだ。

これ以上大きくさせないようにしなければならない。

在日差別に怯え続けた芸能人の苦悩

芸能人が体験した“在日差別”の実態を今こそ知れ!

松田優作、都はるみの苦悩、伊原剛志、玉山鉄二の勇気

リテラ 2016.04.14 井川健二

今月4日、自民党が法務部会などの合同会議を開き、ようやくヘイトスピーチ対策法案を了承。公明党との調整を経て、近く国会に提出するとの報道がなされた。

しかし、その一方で、ヘイトスピーチや在日外国人への差別はまったく勢いを失っていない。

ネトウヨたちは相変わらず、ことあるごとに「チョンは日本から出て行け」などと下劣な差別的言辞を撒き散らし、ありもしない「在日特権」なるものをがなりたてている。

いったい彼らは在日韓国人、朝鮮人がこの70年間、どんな苛酷な差別を受け、どう自分の出自に苦悩してきたかを知っているのだろうか。

そうした差別の現実を、芸能人やスポーツ選手にフォーカスをあてることで描いたのが、大阪市立大学大学院経済学部教授・朴一氏による『僕たちのヒーローはみんな在日だった』(講談社)だ。

同書には、力道山をはじめ、自らの出自が明らかになることに怯え、苦悩していた在日の著名人が何人も登場する。

カリスマ俳優、松田優作もそのひとりだ。以前、当サイトでも紹介したことがあるが、松田優作の前妻で、作家の松田美智子氏が死の直後に出版した『永遠の挑発 松田優作との21年』(リム出版新社)、そして2008年同書に加筆する形で出版した手記『越境者 松田優作』(新潮社)でその詳細を記述しており、朴氏もそれを引く形で、松田優作の苦悩を記述している。

松田優作は1949年に下関で生まれた。母のかね子は、朝鮮半島からやってきた在日コリアン一世で、優作は母が36歳の時に不倫した相手との間にできた子だった。

彼の父親は優作が生まれる前に姿を消し、かね子は駄菓子や雑貨を売るよろず屋を営んでいたが、それだけで家族を養っていくことは難しく、店の二階を娼婦に貸し出し、上がりの一部を受け取って家計の足しにしていたという。

このような複雑な生い立ちを抱えていた優作だが、家が女郎屋で劣悪な生活環境にあったことはインタビューでも隠すことなく語っていたものの、自分が金優作という名をもつ韓国籍の在日コリアンだということはかたくなに隠し通していた。それは、「松田は朝鮮人だから付き合うな」などと言われた学生時代の経験から、貧乏だった過去はファンから受け入れられても、生い立ちに関しては受け入れてもらえないだろうという確信があったからだと朴氏は指摘している。

生い立ちを知られたら周囲の人々は自分のもとから去っていってしまう──。その強迫観念は、役者としての活動のみならず、私生活でも優作の心を縛っていく。

60年代後半、文学座に入団し、本格的に演技の勉強を始めたころ、後に最初の妻となる松田美智子と同棲生活を始めるのだが、朴氏は松田美智子の著書から、その時に告げられた衝撃的な一言を紹介している。

「本当のことを知れば、お前は俺から逃げていく。絶対に逃げる」

優作は美智子に自分が在日コリアンであることを告げていなかった。自分の恋人に生まれを明かすことができない。それほど差別意識の強い時代だったのだ。美智子が男と同棲していることを知った彼女の親族による身上調査の結果、後に美智子は優作の過去を知ることになるが、だからといって優作との関係を終わらせることもなく、同棲生活は続いていった。

その後、優作はスターへの階段を順調に昇っていく。そんななか、『太陽にほえろ!』(日本テレビ系)に出演するようになったとき、優作は美智子に「どうしても、帰化したい。協力してくれ」と頼み込んできたという。それまでも帰化申請を行ったことはあったが、母親が風俗関係の仕事をしていたことなどが問題で受け付けてもらったことはなかった。だが、美智子の家の養子となる道を選べば日本国籍を取得できるかもしれない、彼はそう考えたのだった。俳優として活動し続けるためには、在日であるというルーツを捨てることがその時代どうしても必要だった。少なくとも、彼はそう考えていた。

帰化に際しては膨大な資料を用意しなければならないのだが、そのなかでも彼が最も力を入れて書いた「帰化動機書」を読めば、その当時の差別意識の強さ、そして、その差別に優作がどれだけ追いつめられていたかがよく分かると朴氏は指摘する。

〈僕は今年の七月から日本テレビの『太陽にほえろ!』という人気番組にレギュラーで出演しています。視聴者は子供から大人までと幅広く、家族で楽しめる番組です。僕を応援してくれる人たちも沢山できました。現在は松田優作という通称名を使っているので、番組の関係者にも知られていませんが、もし、僕が在日韓国人であることがわかったら、みなさんが、失望すると思います。特に子供たちは夢を裏切られた気持ちになるでしょう〉(『永遠の挑発 松田優作との21年』より)

このように、日本にはびこる差別に悩んだのは松田優作だけではない。『僕たちのヒーローはみんな在日だった』では、歌手の都はるみもそのひとりだとして、彼女の苦悩に満ちた芸能生活が紹介されている。

都はるみは、48年に在日韓国人の父と日本人の母との間で生まれているが、69年11月に発売された「週刊平凡」(平凡出版)で母の北村松代が娘の出生についてカミングアウト。「朝鮮人と結婚したため、若いときからひどい差別と蔑視を受けてきた。世間を見返すためにどうしても娘を人気歌手に育てねば」と語った。この記事は思った以上の大きな反響を呼び、このまま発言を続けると歌手としての娘のキャリアが絶たれてしまうと判断した母はそれ以降取材をすべて断っている。また、都はるみ本人も、そのことについて口を開くことはなかった。

そうしてこの話題はいったん沈静化したものの、当時はまだまだ差別意識の色濃い時代で、カミングアウトから7年後の76年に都はるみが「北の宿から」でレコード大賞を受賞したとき、〈都はるみの父は日本人ではない。そんな人が賞を取っていいのか〉(産業経済新聞社「週刊サンケイ」76年12月9日号)といったバッシングがメディア上で展開されるなど、都はるみはその歌手人生を通じて差別意識に苦しめられることになる。

70年代以降の演劇を大きく変えた劇作家のつかこうへいも差別意識に苦しめられた著名人だ。朴氏の著書では、韓国出身の父のもとで在日コリアン二世として福岡で生まれ育った彼が後に生い立ちを語った言葉から、差別がつか作品に与えた影響を分析している。

「僕は表向き、差別なんてされたことはないよ、と言うことにしてるんですが、実際はかなりありました。特に福岡県の場合、あのころは韓国が『李承晩ライン』というのを設定してそれを越えた日本の漁船をどんどん拿捕していたころですし、筑波炭坑の坑夫たちは気も荒かったですから、かなり激しい差別がありました。拿捕のニュースが新聞に出た日などは、学校に行きたくないと思った程です」(アプロツーワン「アプロ21」97年1月号)

そんな少年期の思いが、『蒲田行進曲』のヤスなど、後のつかこうへい作品に社会的弱者のキャラクターが多く登場することにつながっていく。実際、彼はこのようにも発言している。

「常に社会の底辺のところで頑張って生きている人に生きがいをもってもらいたい、光を当てて励ましたい」(同上)

こうした著名人たちの体験を読めば、当時の在日韓国人、北朝鮮人がいかに苛烈な差別にさらされ、そのことに苦悩してきたかがよくわかるだろう。

もっとも、こうした空気は90年代後半に入ると、少し薄らいだようにも思える。朴氏も、ほぼ同時期、自分の生まれに関して負い目や苦しさを感じることはなく、むしろ、そのことに誇りをもつ世代が登場してきたと指摘している。

たとえば、俳優の伊原剛志がそうだ。彼は2001年に『徹子の部屋』(テレビ朝日系)に出演した際、自分は在日韓国人三世として生まれたことを明かした。さらに、翌年には『日韓友好スペシャル 日本と韓国・愛と哀しみの衝撃実話』(日本テレビ系)という番組に出演。青年時代を過ごした大阪市生野区の在日コリアン居住区を旅し、番組のなかで自分の家族やルーツについて振り返ったのだった。

松田優作らが差別に苦しんだ時代では考えられなかった仕事だが、この番組に出演した後、伊原はこう語る。

「私にとって、自分が何人ということよりも、役者だということのほうが大事なんです。役者は、自分がどういう存在かを知っていないと成り立たないと思う。だから日本人も韓国人も客観的に見れる自分の立場というのは、役者をやるのにかえっていいことだと思っていますよ」(「毎日新聞」02年3月24日付)

俳優の玉山鉄二も同じく自らの出自にプライドをもっている芸能人だ。彼は06年にソウルで開催されたメガボックス日本映画祭に出席し、父親が韓国人であることを明かした。彼は「機会があれば韓国で活動したい」と話すなど、日本と韓国の映画界の橋渡しの役割を担っていく意向も語っている。

こうした在日の著名人たちの勇気あるカミングアウトもあって、一時はそのまま差別はなくなっていくように見えた。

しかし、本稿冒頭でも記したように、その後、時代を逆行するように差別意識は急激な高まりを見せる。朴氏の著書ではこのような揺り戻しについて指摘されていないが、もしもいま、伊原や玉山のようなカミングアウトを行えば、その時点でネトウヨによる罵詈雑言の餌食となり、芸能人としての人気も危ういものとなるだろう。

嫌韓ブーム、在特会やネット右翼によるヘイトスピーチ、安倍政権発足後の日本全体を覆う排外主義的空気によって、いまや、力道山や松田優作が自分の出自が明かされることに恐怖し、苦しんだ時代にまで戻ってしまっている。

我々はもう一度、差別がいかに残酷で人を追いつめるかということを学び直すべきではないのだろうか。

(井川健二)

2023.03.14追記

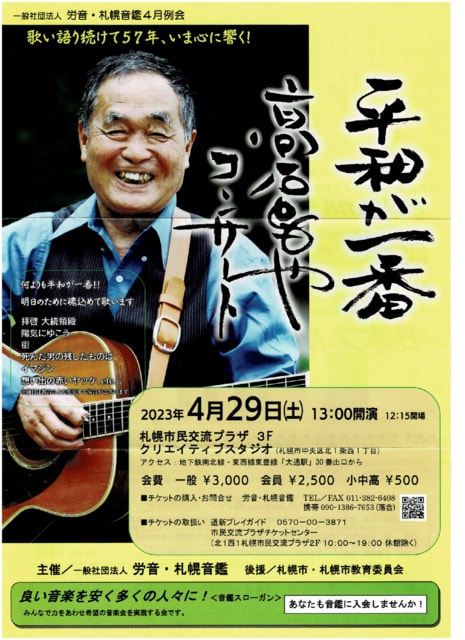

2023.3.19札幌市民交流プラザ3Fクリエイティブスタジオ(北1西1)

12:15会場

13:00開演

頼んでおいたチケットが届きました。

一昨年、これが最後になるかもしれないと足を運んだ。

今年も元気に来てくれて、よかった。

わたしの好きな歌「街」

街 ザ・ナターシャー・セブン

2020.1.3追記

2020.6月に札幌でコンサートアリとの情報。

My News Japan 2016.11.30

電通、NHK取材に「自浄能力がない」と感想を述べた若手社員を「戒告」の懲戒処分にして自浄能力のなさを改めて示す

電通が、社長セッションのあとでNHKの出待ち取材に答え「自浄能力がない会社だなと思う」等と感想を述べた20代社員に、始末書を書かせて「戒告」の懲戒処分を下していたことがわかった。先週(11月21日の週)の局会や部会等を通して、大半の現場社員に知れわたった。社員からは「ごく普通の意見で何も処分されるような内容ではない」「経営側にとって都合の悪い話が出ないよう、締め付ける目的」「かわいそう」といった同情の声ばかりが聞かれた。NHKは本人を特定できる形で、かつ「40代社員」と見た目で適当に判断して年齢を偽った報道を行い、翌日になって該当部分を丸ごと削除。誤報のうえ、取材協力者に報道被害を与え、処分で電通社内を萎縮させ、視聴者には説明なく突然「なかったこと」にするという、報道倫理が欠落した、ずさんな仕事ぶりだった。

◇「内容なし」石井社長の説明

厚労省が午前中から強制捜査に踏み切った、11月7日(月)。午後には、もともと予定されていた「社長セッション」、すなわち石井直社長から社員に向けての、「我々の働き方の進化に向けて」と題した説明会が開かれた。

社員によると、石井社長からの説明は、レジメを見ながら、一方的なスピーチ形式で、およそ40分強、続いた。大枠として、3つの問題点→3つの視点からの改革→4つの具体策→2つの投資、という順番に説明された(左記概要を参照)。どれも当り前のことばかりで、逆にこれまでの経営不在ぶりが際立つ内容だ。

問題点の第一として挙げた「デジタル領域などが広がった結果、仕事量が増大した」などは、誰もが認識している市場環境の変化なので、対応せず放置した経営者の無能ぶりを示すもの。全般的に、昭和時代から何も変えてこなかった“化石ぶり”が際立つ内容だ。

社員に対しても、響くものがなかったようだ。「リアルタイムで聞いていましたが、可もなく不可もなく。かなり内容のない説明だった、という印象だけです」(若手社員)

確かに、具体策が曖昧で、数字も固有名詞も期限も何らのコミットメントがなく、検討項目をあげつらってポーズを見せただけ、という印象だ。(しかも、過度に体育会系な社風に触れないなど、本質的な問題点の認識も間違っている)

そして、「様々な社員のみなさんの声を取り入れて、みなさんとともに新しい電通を作っていければ、と思っています」と述べ、最後に、あらかじめ用意された、いくつかの質問に答えたという。そのなかの1つが、以下だ。

――具体的に、どの業務を減らすのか?

石井社長「ここではお答えできません。なぜならば、業務そのものに関しては、個別に、取引相手のある話だから。先日来、社内の文書が外に漏れている。業務そのものに関する内容は、相手様があるから、答えられない。情報が漏れることについて申し上げれば、ご自分の考えを述べることはもちろん構わないが、社内の情報を外に出すことは、明確な社規違反です」

以上が、社長セッションの概要であった。「社員のみなさんの声を取り入れて」「ご自分の考えを述べることはもちろん構わない」と述べていることに注目していただきたい。その直後に、「社員のみなさん」の1人が「ご自分の考えを述べ」たら、即刻、処分されたからだ。

経営者は、口先ではなく、行動で判断される。本音では、何も変わろうとする気などない、ということだろう。

◇日本の貧しい労働者事情を象徴

事件や不祥事が起きると、マスコミが社員の受け止め方を報道するため、「出待ち」してコメントを求めるのは世界の民主国家共通。リーマンショックが起きれば、リーマンブラザーズ証券本社から出てきた社員が(時に笑顔で堂々と)取材に答え、その様子が世界中に報道される。

海外では顔を出して堂々と自分の意見を述べる姿が報道されるケースも多いが(※内部告発的なシビアな問題は別)、日本では、労働者が少々の批判的感想を述べた程度で、人事で不当な扱いを受けたり、懲戒処分されてしまうことが予想されるため(そして今回、処分が現実のものとなった)、残念ながら、そういう報道はできない。

企業内においては、憲法第21条(表現の自由)は通用せず、労働者の人権は不当に制限されている。処分されても、労組も、何も言わない。過労死が起きる背景には、人権意識の低い経営者による、こうした過度な労使の主従関係、「支配―隷属関係」がある。特に軍隊的・体育会的な社風の電通のような会社では顕著だ。

従って日本では、報道にあたっては、コメント内容に会社に対する批評や意見が含まれる場合は、当人の許可を得ない限り、相対的な「弱者」である取材先を守るため、クビ下映像にするか、モザイクをかけて特定できない形にするのが一般的な報道倫理である。顔が出ているインタビューでは、本音などとても話せないため、その話には、そもそもニュースバリューもない。

今回の戒告処分は、こうした日本の貧しい労働者事情を象徴するケースである。過労死はもちろんだが、その後の会社の取り組みに対して批判的な感想を述べる社員への一方的な処分も、同じ「労働者の人権軽視」という土壌から生まれている。石井社長が、こうした問題の本質を理解しておらず、会社に変わる気がないことがよくわかる。

◇NHKで全国放送された批判的な感想

この社長セッションが終わり、電通ホール(電通本社ビル隣接)から出てきた社員は、次々と待ち構えていたマスコミから、コメントを求められた。多くは、黙っていた。そのなかに、正直に感想を述べた若手社員がいた。内容から判断するに、これは本音だ。

NHK NEWSウェブでは「外から圧力がかからないと変わらないのは悲しいことで、『自分たちのことは自分たちで』という考えがない。自浄能力のない会社だ」と報じられた(冒頭画像参照)。NHK『ニュース7』の字幕では、「捜索が入って急に騒ぎ出すのは自浄能力のない会社だなと思う」と記された。

電通の過労死事件は今回が初めてではなく、実際に再発したという事実があるのだから、「自浄能力のない会社だなと思う」という発言は、論理的に正しい客観的事実を述べているにすぎないし、社内の業務内容についてしゃべっているわけでもない。きわめて一般的な感想にすぎない。

だが、電通は体育会系・軍隊気質の社風。規律を重んじ、上の言うことは絶対で、意見を言う者は「口ごたえ」とみなされ、許されない。小さな会議ですら、1年目が意見を言うなどとんでもない、というカルチャーだという。だから、上から押し付けられる理不尽に大量な仕事を断れず、過労死事件が起こったのである。社長のスピーチに対して、20代の若造が感想を述べるなど、とんでもない口答え、なのだった。

この感想に逆ギレした石井社長は、電通として、この20代社員に、戒告処分を言い渡した。

「戒告」とは、電通の懲戒処分のうち、懲戒審査会を開かないで下すことができるが、始末書は書かせるもの。給与の減額はともなわないものの、軽いものでもない。その下の「厳重注意」よりも重いランクだ。

通常、この程度の感想を述べたことを理由に始末書を書かせて戒告の懲戒処分にするなど、他社ではまずありえない。異常な軍隊的カルチャーを裏付ける形となった。

上司から、この処分が行われた件について知らされた若手社員によると、「処分の理由は、取材対応については許可がいるため、だそうですが、社内規定のどの条文に違反するのかなど、詳細の説明はなく、不明です」。問答無用で粛清、ということである。

もし会社の許可がない取材が不可能となったら、大本営発表以外の情報が世の中に存在しなくなり、報道やジャーナリズムによる監視機能が働かなくなる。その結果の1つが、今回の過労死事件の再発であった。再発防止を誓うなら、逆に、「社外に取り組み内容を情報発信して、社外のフィードバックもどんどん受けよう」と言わなければならない。

◇社員に知れ渡り、萎縮効果

この処分は、事実なのか――。他の複数の電通社員に聞くと、いずれも処分の事実を知っていた。「社長が極端にリークを恐れているようで、そのような処分がなされたのでしょう」(ベテラン社員)、「情報統制し、締め付ける目的でしょう。(顔を出して言うなら)もっとうまい言い方をすればよかった」(中堅社員)。皆に知れわたっているのだ。

処分されたのは、入社5年未満、「MC」(メンバークラス)ランクの20代社員。見た目が老けているからといって「40代」と嘘を全国に放送してしまうNHKの報道倫理も、かなりお粗末だ.

|

電通が“夜の部会”でやってること――「パワハラ・セクハラ当り前」な体育会系バカ騒ぎ飲み会カルチャーを、元社員が証言

|

||||||||||||

|

21:59 12/02 2016

|

||||||||||||

【Digest】 ◇残業75時間つけたら、部長から「成果ないでしょ」 ◇夜の部会でピンクレディーやAKBをやる ◇入社した月から飲み方を教わる ◇「これを食べるまで帰らせないからな」 ◇床がゲロまみれになるまで飲む ◇スク水やアニメコスプレで富士登山する新人 ◇電通ではセクハラ=「男女間のこじれ」で片づける ◇病気で休む=「負けグセがつく」という発想 ◇「女性が働きやすい」なんてありえない ◇「根性があるように見える人」が採用されやすい ◇仕事の進め方がアナログ、意見を言える雰囲気は全くない ◇局をまたぐ異動はマイナスの理由ではできず、逃げ場なし ◇残業75時間つけたら、部長から「成果ないでしょ」 ――電通では残業を、どうやって改ざんしているんでしょう? 残業時間は月70時間以内に抑えろ、夜12時を超えたらつけるな、「穴あき」にしろ、と上司から言われていました。具体的には、新入社員に対して、「教育係」の下にいる「直上(ちょくうえ)」という入社3年目くらいの先輩が、勤務表の出し方を指導します。 「穴あき」とは、たとえば実際に働いた通り9~23時で毎日入れたら月70時間をオーバーするので、14時でいったん切って、4時間の空白を入れ、18~21時につける。そうすると、その日の勤務時間を4時間減らせます。空白の時間は、仕事以外の休憩時間ということになって、カウントされません。 手動でPC上から申告するだけなので、それが可能でした。もちろん実際には空白時間も働いていますが、そうしろ、と直上から指導されました。体育会系のカルチャーなので、年次が1つでも上の人から言われることは「絶対」なんです。

――明確な労基法違反ですが、従わないと何が起きますか? 一度、月75時間をつけたら、部長から怒られて、「新人なんだから、そんなに仕事させられてないはずだし、成果もないでしょ。先輩は66時間しかつけてないんだぞ」と言われました。70時間をオーバーすると、直上が部長から怒られるんです。 直上から、穴あきだらけの勤怠管理表を見せられて「こうするんだよ」と言われ、従わざるをえませんでした。 休日出勤しても、自分では勝手に出勤をつけられません。特に、飲み会の踊りやネタ合わせで出社した時はつけられませんでした。 ◇夜の部会でピンクレディーやAKBをやる あります。女性社員のコスプレでは、部長の年代でもわかるように、ピンクレディーの「UFO」を踊ったり、AKBをやったりするんです。かなりクオリティーの高いものも求められていて、自分が登場する動画を編集して作成し、動画を流したあとで自分が実際に飲み会の会場に登場して、踊ってプレゼンして、ということもしました。 入社6年目くらいまでの若手の先輩がチェック役となって、新人がスベると、その指導役の先輩が怒られるんです。 ――どういう場で、踊りや出し物が求められるんでしょう? 部員が全員参加する、飲み屋などで行われる夜の「部会」で求められます。あとは、取引先の人が来る飲み会、二次会が随時あって、ほかには、忘年会や、先輩の結婚式など。

飲み会の参加者は、担当先が入る場合と、部会など社内だけの内輪の場合があり、部署によります。頻度も部署によりますが、多い部署だと週4ほども飲み会があります。

――飲み会の時間や、出し物のネタ合わせで休日出勤した時間は、残業時間にカウントされないんですか? もちろんカウントされません。会社から20時ごろに、飲み会の会場へと向かい、深夜2時3時~朝まで。飲み会に割く時間が多くて、その時間は残業に入らないので、会社での残業は実質で約100時間どまりですが、それ以外に飲み会で深夜まで時間を拘束されるんです。 だから、平日は睡眠時間を削られます。眠れても1日4~5時間。有休も、ほぼ消化しないのが当り前でした。私の場合は、土日だけは休めていました。 ◇入社した月から飲み方を教わる 新入社員は、まず入社後1ヵ月の間(4月末まで)、1班10人前後の研修班に分かれて、入社20年目くらいのリーダー、10~15年目くらいのサブリーダーがつきます。 日中は人事局の新人育成担当の部署から研修を受け、リーダー・サブリーダーにお世話になるのは主に夜。私の代では、連日、飲み会に連れて行ってもらい、そこで飲み会の基本マナーや飲み会でのコミュニケーションのコツなどを叩きこまれました。電通では「リーダー・サブリーダー制度」と呼ばれていました。 入社1ヵ月研修では、班ごとに飲み歩いて、飲み会のマナー(作法)を教え込まれ、飲むことに慣らされていきます。電通の飲み会マナーは、概ね以下の通りです。

この最初の1ヵ月研修の終わりに配属が発表され、次はゴールデンウィーク明けから、現場配属となって、局での研修が始まります(期間は局によってバラバラ)。それから秋までが、試用期間。配属先によって、飲み会の頻度は大きく変わります。メディア系と営業系の部署は、プランニング系の部署よりも飲み会は多いと思います。 社内・社外にかかわらず、飲み会の席での失礼が絶対に許されないカルチャーのため、飲み会が終わった後に、先輩社員が若手だけを連れて「反省会」を行い、深夜にえんえんと説教があることも多かったです。 とにかく飲み会の回数が多く、時間が長く、作法が徹底されており、飲みかたが激しい。 ◇「これを食べるまで帰らせないからな」 いわゆる「食育」をする先輩もいます。飲み会が終わった深夜3時などに「もう一軒行くぞ」と連れて行かれ、私の場合は新橋の安いチェーンの寿司屋が多かったのですが、非常に多い量を頼み、「根性鍛えてやる」「これを食べるまで帰らせないからな」といったことが、何度かありました。 どうしても食べられないときは先輩が席を立った隙に寿司をこっそり捨てたり、ガリを先輩のほうに移動させたりして、しのぎました。こういったことは、他の1年目社員も経験していたと思います。 私は食べさせられることには、それほど苦痛を感じなかったのですが、「非常にツラい」と言っている同期も何人かいました。 こういうコミュニケーションによって社内ネットワークができて新しい仕事を生み出す、という考えだそうです。 ――飲み会で「靴にビールを入れて飲まされる」という話が、91年の過労死事件以来、話題になっていましたが、まだやっていますか? 「靴ビール」は、私自身はやったことも目撃したこともありませんが、私が入社した年に3年目だった先輩が「オレやったことある」と明言していましたから、少なくとも、かなり最近まで起きていますし、私が見た飲み会の雰囲気から、そのくらいは普通にやっていてもおかしくない、と思います。 ◇床がゲロまみれになるまで飲む 私が実際に参加した飲み会では、男性社員が全裸になって、床がゲロまみれになるまで飲んで吐きますし、女性社員も上半身脱いでる人が本当にいるんです。 |

||||||||||||

ダイヤモンド・オンライン 池上正樹 [ジャーナリスト] 2016.12.1

家族の遺体が発見されるケースも「緩慢な自殺」を選ぶ人々の心境

誰ともつながりを持たない人たちが地域の中に埋もれたまま、人知れず孤独死していくケースが後を絶たない。

11月17日には、岐阜市で70歳代の両親と40歳代の長男の家族3人が、自宅で遺体となって見つかった。3人とも痩せ細った状態で目立った外傷はなく、死後しばらく経過していたとして、警察では餓死か病死の可能性があると見て捜査しているという。

身近なところでも、つい最近、ある老家族の40歳代後半の長男が一切の診察や治療を拒み、水だけで痩せ細って喘ぎ苦しみながら病死していくという、衝撃的な出来事があった。

「緩慢な自殺」

家族会唯一の全国組織である「KHJ全国ひきこもり家族会連合会」のスタッフは、こうして死に向かっていく人たちについて、そう感じているという。

「ゆるやかに死に向かっていくことを、自分自身が望んでいる。餓死する人と同じような感じ。そうとしか思えない」

これまで、絶望の中で死んでいく人を見てきた。そんな人たちの感覚は、今は生きていても誰にも助けを求めようとしない、というものに見える。

筆者が地方に講演やイベントなどで出かければ、仕事を引退した70~80歳を超える親たちが、「仕事をしないで家にこもっている」という40~50歳代の子どもを抱え、これから先、どう生きていけばいいのかと途方に暮れ、泣きついてくる。そのまま親子が高齢化して、「40ー70問題」や「50ー80問題」と呼ばれるのも珍しいことではない。

実際、各地の自治体からは、「ひきこもり」層に占める40代以上の割合は、すでに半数を超えるという実態調査のデータが、相次いで公表されている。

これまで社会が目の前の課題を先送りにしてきたツケが、噴き出し始めたのではないか。様々な要因によって社会から撤退を余儀なくされ、関係性を遮断されてきた人たちの嘆きや叫び、存在そのものさえ、地域の中では潜在化していて、表に出てこない。

引きこもり対象年齢の上限は39歳実態とかけ離れた国の実態調査

それにもかかわらず、内閣府が9月に公表した「ひきこもり実態調査」では、引きこもりの対象年齢の上限を39歳に区切って、約54万人という数値を推計している。これがどれだけ現実とズレているかは、連載第267回で紹介した通りだ。

この「机上の統計」を基に、いったい何の対策をするのか。そもそも人の人生を年齢で区切ることに、どんな意味があるのか。

「引きこもる」という行為は、今がどんなに絶望しかなくても、いつか何かが変わるかもしれない、誰かが待っているかもしれないと、どこかでまだ希望を見出しているから、生き続ける道を選択した人たちがすることだと思う。しかし、40歳を超えたとたん、実態調査や「ひきこもり」支援の対象から外される。そのことが、頑張って生き続ける道を選択してきた40代以上の人たちに与える影響は計り知れないものがあることを、どこまで認識できているのか。

そこで、こうした「人としての人生」を考えてケアしていくプランを立てていこうと、長期化、高年齢化が進む引きこもる人たちの事例について、KHJ家族会は厚労省からの委託を受け、初めての本格的な実態調査に乗り出した。

調査の対象者は、本人が40代以上で、かつ10年以上の引きこもり状態の経験がある人。KHJ家族会が、全国を6ブロックに分け、それぞれのブロックから10~15事例、計60~90事例を抽出し、長期化・高齢化する背景や効果的な社会参加支援策をヒアリングする。

また、全国の自治体の生活困窮者自立支援相談窓口の中から6ヵ所を選んで、スタッフが訪問し、長期高齢化する本人への支援の実情を聞きとると共に、200ヵ所の自治体窓口に対して質問紙による調査を実施。背景分析を行うと共に、複合的な困難への効果的支援策や地域ネットワークのあり方を導き出す。

KHJ家族会では、この調査研究の結果を報告書にまとめると共に、来年1月22日、名古屋市のオフィスパーク名駅プレミアムホールで、「長期高年齢化したひきこもり支援の現状と課題」と題したシンポジウムを開催。全国調査の実行委員長である川北稔准教授と、境泉洋・徳島大学大学院総合科学研究部准教授が事業報告を行う。

地域に埋もれた弱者の悲鳴を見過ごさないための努力を

これとは別に、KHJ家族会では今後、企画している「新しい交流のかたち」の全国展開に向け、「ファシリテーター」(人が集まる場で目的に合わせてコミュニケーションを支える人たち)の養成講座(研修費無料、交通費補助)を12月23日、東京都北区の「北とぴあ」で開催する。対象者は、来年、山梨(1月15日)、神奈川(2月12日)、茨城(2月18日)、東京(3月11日)で予定している「対話交流会」の運営に参加可能な、引きもこり当事者、家族、支援者、関心のある人で、いずれも関東在住者となっている。

こうして生まれたファシリテーターらには、地域で「引きこもり」について考えている人同士がつながる場として、1月15日に山梨県福祉プラザで開かれる「ひきこもり つながる・考える対話交流会in山梨」を皮切りに、今後全国で活躍の場が用意されているという。

なぜ“緩慢な死”に向かわざるを得ないのか。それは、今の社会で引きこもる人たちが置かれた現状でもある。そんな“緩慢な死”に向かう人たちの課題をずっと解決できずにきた行政が、結局、全国組織の当事者家族会に頼らざるを得なかったということだろう。

これまで地域に埋もれて可視化されて来なかった「長期・高年齢化」の事例から、周囲が学ぶ意義は大きい。

子の将来を心配した親がどんなに財産を残そうとも、生きようとする力のない子どもが、生きられなかった事例をいくつも見てきた。逆に、どんなにお金がなくても、自らが生きようとする力さえあれば、生きていくとはできる。

従来の「引きこもり支援」が批判されてきたような「上から目線」で自分の意思とは違う人生を押し付けられる関係ではなく、地域での「対話」というフラットな関係性の中から、当事者たちが自らの意思で生きようとする力をどのように身につけていけるのか、今後の関係者の取り組みに注目していきたい。