今年の4月、知人の新築祝いに三尺バナナの苗をプレゼントしました。

この苗は3年程前に株高20cm程度のバイオ苗として私が譲り受けたもので、それを尺鉢で結実できないものかと栽培していたものです。

三尺バナナの尺鉢栽培は約1年ごとに出蕾を見ぬまま株が枯れ、それと同時期に1本の吸芽が生え、それを育てるといった繰り返しでした。

このプレゼントした苗は私が譲り受けた苗の3代目吸芽に当たります。

この3代目吸芽を地植えにしてから約7ヶ月経過した11月1日に、「三尺バナナが出蕾したから見に来て欲しい」と知人から連絡がありましたので、出蕾から袋掛けまでの観察と管理作業を私も手伝うことにしました。

○11月1日(出蕾確認)

三尺バナナは株高が146cmのところから出蕾していました。

また今年は沖縄本島への台風直撃がなかったため、露地栽培されていたにも関わらず三尺バナナの正常葉が多く残っていました(写真1)。

写真1:出蕾した三尺バナナの株と花序

バナナの1果房当たりの果指数は、最後に出葉した葉から3~5枚目の葉面積と正の相関があることが Stover,R.H.ら(1987)により報告されています(図1)。

図1:葉面積と1果房当たりの果指数(Stover,R.H.ら,1987)

「バナナ」.2000.(社)国際農林業協力協会.より抜粋・加工

この三尺バナナの株は、良い果実をたくさん得るための条件が整っていると考えられます。

○11月11日(支柱作成)

出蕾から10日もすると、雌花開花の最盛期となり、バナナの果実(果指)となる子房も確認でき、バナナらしくなってきました(写真2)。

写真2:雌花開花中の三尺バナナ

今後、果指が太り、果房の重量が増しますので、強風等で株が倒れない様に鉄パイプを組んで支柱を作りました(写真3)。

写真3:支柱

(果軸に触れる箇所には布を巻きました)

○11月14日(品質向上対策)

出蕾から約2週間、雌花の開花終了から約1週間立ちますと、中性花、雄花が現れます。

雌花の付いた果指は果段基部に向かって(便宜上「上向き」とします)反り返りますが、中性花、雄花の付いた子房(果指)は水平方向や花序に向かって(「下向き」とします)に反り返ります(写真4)。雄花は主に花序内にあります。

写真4:除去対象となる下向きの子房(果指)

下向きの子房(果指)は、まともな果実になりませんので除去します(写真5)。

このとき雄花の子房(果指)は触れるだけでポロポロと落ちるかもしれません。

とにかく、雌花の果指を肥大させるために雌花以外は除去します。

写真5:下向きの子房(果指)除去完了

株によっては雌花の果指とは云え全てを残してはいけない場合もあります。

残す果段数は正常葉と同じが基本の様です。

正常葉が少ない株では、下方の果段や最上段の果段(果指の肥大が良すぎるため暴れるため)を除去します。

その際、最下段の雌花果指を1本残すと養分誘導、病障害進行抑制に役立つと言われています。

今回は果段数8段を上回る正常葉がありましたので、雌花の果段は除去せずにおきました。

次に花序の除去を行います。

花序を除去するのは、バナナの害虫バナナセセリが吸蜜のために花に飛来するのを防ぐためです。

花序を除去する際は、切り口から出る樹液が服にかかりますと乾いたときに血の痕の様に染まってしまいますので、樹液がかからない様に気を付けます。また切り口の乾きが早く、樹液流出の少ない晴天時の午後が花序の除去には適しています。

花序を切る際は、果軸の先端を一握り残して切ります(写真6)。

この一握り分の果軸が収穫時に掴む箇所になりますので、残さないと収穫時が大変です。

写真6:果軸を一握り残して花序を除去完了

以上の作業完了後に、病害虫防除、日焼け対策、擦傷防止、果実の色沢、品質向上のため通気性の良い資材で果房の袋掛けを行います。

今回使用した袋掛け資材は、タイベック(ソフトタイプ)です。

タイベックは防水かつ透湿であるため、雨による病害(黒星病など)を防ぎつつも、蒸れを防ぎます。

また優れた保温効果をもつため夏は日焼け対策、冬は保温に役立ちます。

強度もあるため繰り返して使用可能です。

以上のことからバナナ果房の袋掛けには最適な資材と言えるでしょう。

1.5m幅で販売されていますので、これを1果房当たり1.5mの長さで巻きスカート状に巻き付けて使用します(写真7)。

写真7:袋掛け

(果房の上で紐で縛るだけ、下から果房を覗くことができる)

これで後は収穫時期になるまで待つばかりです。

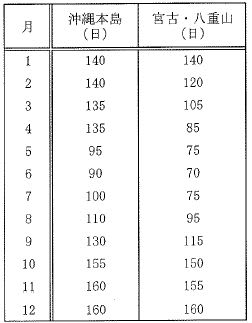

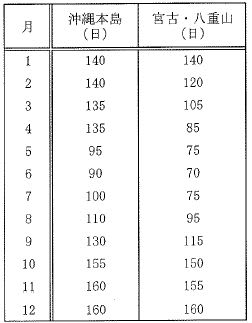

収穫までの所要日数は開花時期により変わりますので、表1を参考にして下さい。

○参考資料

・「バナナ」.2000.(社)国際農林業協力協会.

・「果樹栽培要領」.2003.沖縄県農林水産部.

・「写真による 農作物病害虫診断ハンドブック」.2001.沖縄県植物防疫協会.

○参考サイト

・「旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ株式会社」

この苗は3年程前に株高20cm程度のバイオ苗として私が譲り受けたもので、それを尺鉢で結実できないものかと栽培していたものです。

三尺バナナの尺鉢栽培は約1年ごとに出蕾を見ぬまま株が枯れ、それと同時期に1本の吸芽が生え、それを育てるといった繰り返しでした。

このプレゼントした苗は私が譲り受けた苗の3代目吸芽に当たります。

この3代目吸芽を地植えにしてから約7ヶ月経過した11月1日に、「三尺バナナが出蕾したから見に来て欲しい」と知人から連絡がありましたので、出蕾から袋掛けまでの観察と管理作業を私も手伝うことにしました。

○11月1日(出蕾確認)

三尺バナナは株高が146cmのところから出蕾していました。

また今年は沖縄本島への台風直撃がなかったため、露地栽培されていたにも関わらず三尺バナナの正常葉が多く残っていました(写真1)。

写真1:出蕾した三尺バナナの株と花序

バナナの1果房当たりの果指数は、最後に出葉した葉から3~5枚目の葉面積と正の相関があることが Stover,R.H.ら(1987)により報告されています(図1)。

図1:葉面積と1果房当たりの果指数(Stover,R.H.ら,1987)

「バナナ」.2000.(社)国際農林業協力協会.より抜粋・加工

この三尺バナナの株は、良い果実をたくさん得るための条件が整っていると考えられます。

○11月11日(支柱作成)

出蕾から10日もすると、雌花開花の最盛期となり、バナナの果実(果指)となる子房も確認でき、バナナらしくなってきました(写真2)。

写真2:雌花開花中の三尺バナナ

今後、果指が太り、果房の重量が増しますので、強風等で株が倒れない様に鉄パイプを組んで支柱を作りました(写真3)。

写真3:支柱

(果軸に触れる箇所には布を巻きました)

○11月14日(品質向上対策)

出蕾から約2週間、雌花の開花終了から約1週間立ちますと、中性花、雄花が現れます。

雌花の付いた果指は果段基部に向かって(便宜上「上向き」とします)反り返りますが、中性花、雄花の付いた子房(果指)は水平方向や花序に向かって(「下向き」とします)に反り返ります(写真4)。雄花は主に花序内にあります。

写真4:除去対象となる下向きの子房(果指)

下向きの子房(果指)は、まともな果実になりませんので除去します(写真5)。

このとき雄花の子房(果指)は触れるだけでポロポロと落ちるかもしれません。

とにかく、雌花の果指を肥大させるために雌花以外は除去します。

写真5:下向きの子房(果指)除去完了

株によっては雌花の果指とは云え全てを残してはいけない場合もあります。

残す果段数は正常葉と同じが基本の様です。

正常葉が少ない株では、下方の果段や最上段の果段(果指の肥大が良すぎるため暴れるため)を除去します。

その際、最下段の雌花果指を1本残すと養分誘導、病障害進行抑制に役立つと言われています。

今回は果段数8段を上回る正常葉がありましたので、雌花の果段は除去せずにおきました。

次に花序の除去を行います。

花序を除去するのは、バナナの害虫バナナセセリが吸蜜のために花に飛来するのを防ぐためです。

花序を除去する際は、切り口から出る樹液が服にかかりますと乾いたときに血の痕の様に染まってしまいますので、樹液がかからない様に気を付けます。また切り口の乾きが早く、樹液流出の少ない晴天時の午後が花序の除去には適しています。

花序を切る際は、果軸の先端を一握り残して切ります(写真6)。

この一握り分の果軸が収穫時に掴む箇所になりますので、残さないと収穫時が大変です。

写真6:果軸を一握り残して花序を除去完了

以上の作業完了後に、病害虫防除、日焼け対策、擦傷防止、果実の色沢、品質向上のため通気性の良い資材で果房の袋掛けを行います。

今回使用した袋掛け資材は、タイベック(ソフトタイプ)です。

タイベックは防水かつ透湿であるため、雨による病害(黒星病など)を防ぎつつも、蒸れを防ぎます。

また優れた保温効果をもつため夏は日焼け対策、冬は保温に役立ちます。

強度もあるため繰り返して使用可能です。

以上のことからバナナ果房の袋掛けには最適な資材と言えるでしょう。

1.5m幅で販売されていますので、これを1果房当たり1.5mの長さで巻きスカート状に巻き付けて使用します(写真7)。

写真7:袋掛け

(果房の上で紐で縛るだけ、下から果房を覗くことができる)

これで後は収穫時期になるまで待つばかりです。

収穫までの所要日数は開花時期により変わりますので、表1を参考にして下さい。

表1:収穫までの所要日数は開花時期(仙人種)

「果樹栽培要領」.2003.沖縄県農林水産部.より抜粋

「果樹栽培要領」.2003.沖縄県農林水産部.より抜粋

○参考資料

・「バナナ」.2000.(社)国際農林業協力協会.

・「果樹栽培要領」.2003.沖縄県農林水産部.

・「写真による 農作物病害虫診断ハンドブック」.2001.沖縄県植物防疫協会.

○参考サイト

・「旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ株式会社」