美しい映像、想像力の飛翔を誘われる壮大なストーリー。 今、私達が住んでいる世界とよく似通っていて、どこか中世の冒険物語を思わせる、不可思議な世界に魅せられる人は多いはず。

私達の世界で言う「魂」は、ライラたちの住む世界では、「ダイモン」と呼ばれる動物の形を取ってあらわれる。 自分のそばを影のようにつき従い、分身のように会話が交わせる動物--なんて、素敵なのだろう!

真実を告げる「黄金の羅針盤」。それは、ライラのみが読み解くことができるのだが、三本の針のさす先は、星座のように美しく謎めいた絵が並んでいる。 子供たちにほどこされる一種の人体実験、学者達の策謀など、負の部分もきっちりと描かれているのだが、冒険とファンタジーと、中世の魔術が溶けあうかのような、魅惑的な世界が、私達の背後にパラレルワールドとして存在するとしたら--ある日、そこにすべりこむことだってあるかもしれない。

日本映画はほとんど観たことがないのだが、今回縁あって、「黒部の太陽」を観ることに。三船敏郎、石原裕次郎という往年の大スターが共演した1968年公開の映画。

石原裕次郎の映画を観るのも初めて。でも、観終わった後も、「どうして、こんなにいつまでも人気があるのかな?」と?マーク。 このスターの魅力は私にはわからなかったよう。

黒部ダムと言えば、高校の修学旅行で見学した覚えがあるけれど、確かに凄かった!大きな人造湖のそばには、城塞のようなコンクリートが張り巡らされていたのをはっきり思い出す。 あの大工事がそのままドラマになるなんて・・・。 高度成長期特有の熱いパッションが、かくも壮大な工事をならしめたのかもしれない。

ドラマ中、印象的だったのは、主人公の父親(トンネル工事を受け持つ工夫)が、自分も黒部の建造に参加させてくれという場面。「俺は、ハッパかけて、それに吹き飛ばされて、死にてえんだよ!」--思えば、こういう「太く短く生きる」という人物も、今はいなくなった。年とっても、健康オタクというくらい体に気を使い、いつまでも若くいたいというシルバー年代が圧倒的である。 工事にかける人々の熱さも、不屈の根性も昭和の空気を感じさせる(音楽や、キャストの紹介の字も『昭和』という感じ)。

帰省した同級生からお菓子を頂きました。 「半月」と名付けられたお菓子は、上の写真でもわかる通り、大きくて、そのくせ可愛い感じです。

お菓子のいわれを書いた説明書きが入っているのですが、そこに書かれたお月さまとうさぎのいわれが新解釈(?)で、とても楽しい! もともとうさぎの耳は小さく、目は黒かったそう。でも、人々の悩みをよく聞こうと耳は長くなり、もらい泣きをするため目は赤くなったのだって。そして神様は月にいるうさぎが恥ずかしいだろうからと、半月の形にして、うさぎの姿を人目から隠したというエピソード・・・聞いたことない話だけれど、童話のように面白いです。

このお菓子、鎌倉のもので、味は小豆と抹茶の二種。 夜、お月さまを見ながら、お茶と一緒に頂くのも一興あるべし。

ほんの気まぐれから、取ることになったこの文芸誌。 もともと文芸誌なんてものには縁が遠く、学生時代、今はなき「海燕」を一年間取っていたのが例外なくらい。

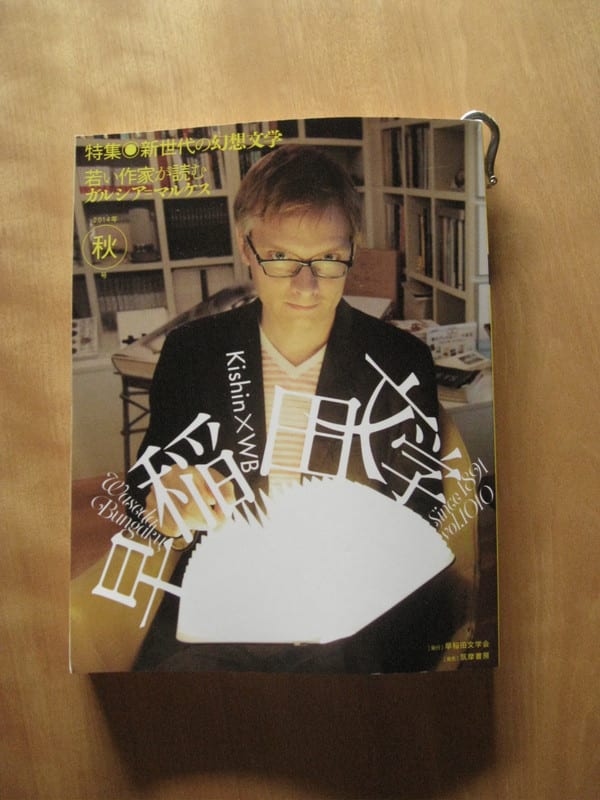

そして、この「早稲田文学」--さきの2号は全然つまらなくて、「仲間うちだけで、盛りあがっている」という感じの表紙・内容だったのだけど、今度のは凄くいい!

表紙もビジュアル(若き日本文学の翻訳者だというマイケル・エメリック氏。容姿もフォトジェニックですね)だし、内容も私の趣味である幻想文学を特集してあるし、「若い作家の読むガルシア・マルケス」というテーマも興味あります。

百年以上も歴史のある文芸誌だなんて、知らなかったし・・・。それよりも興味深いのは、発行場所が「9号館地下一階」だということ。 地下の薄暗い部屋で、思索とマニアックな考察が巡らされてるのかしら? 今の綺麗になってしまったキャンパスでなく、古色蒼然たる建物の、カビ臭い部屋を想像してしまいます。 何だか、アンダーグラウンドっぽくて面白いですね。

長い日差しも少しずつ短くなり、夏も終わりの兆しを迎えています。 ノエル葡萄小屋でも、たわわに実り始めているマスカット。

それでも、昼はうだるように暑く、ノエルも青いタライで水浴びタイム。(もっと、大きなタライがあれば、と思っているのですが。 ビニールのプールだと、すぐかみちぎってしまうし--)

夕暮れのノエルの散歩から帰ると、ガーデンのチェアに座って、しばしのんびりタイム。 夏の黄昏時のガーデンには、柔らかな微風が吹き、時間が静止しているような不思議な感覚におそわれます。 この地球という惑星に滞在できることを幸福に思う瞬間。

そして、これはこないだスーパーで見かけた野菜とフルーツを使ったアイスクリーム。クリームの濃厚さが気になって、アイスクリームはそう好きではないのですが、これはカップの容量も小さく、さわやかな喉ごし。 パッケージも洒落ているし、「トマトとチェリー」、「「キャロットオレンジ」など、組み合わせの妙も心にくい感じです。

晩夏の夕暮れのデザートに。

ヘンリー・ジェイムズの小説をそう読んだことはないのだが、過去ちょっとしたジェイムズブームといったものがあったらしく、「鳩の翼」とか「ある貴婦人の肖像」といった美しい映像作品を楽しんだ覚えがある。 これは、20年以上も前、E・M・フォースターの小説を映像化するのがブームとなり、「インドへの道」、「モーリス」、「ハワーズ・エンド」といった佳品が映画でも楽しめたのと似ているかもしれない。

E・M・フォースターは、英国の国民作家といえる文豪、ジェイムズはアメリカ人だが、やはり英国に帰化して、その文化を香り高く描き出した作家。二人が、作品の背景としたのは、ヴィクトリア朝英国の絢爛たる生活様式だったのも、似ている。 ヴィクトリア朝というのは、今でこそ上品ぶった偽善的な時代と否定的な見解で見られているのかもしれないが、私には、よくも悪くも英国文化の特質が一番燦然と輝いていた時代に映る。

さて、この「ねじの回転」。 ジェイムズの代表作の一つであると同時に、幽霊物語としても名高く、いうなればゴシックストーリー。 主人公は20歳の若く美しい女性。彼女が、家庭教師として、寂しい片田舎にある広大な屋敷に派遣されるところから、物語は始まる。

昔の英国では常識だったらしいが、貴族とか特権階級の住む屋敷は、とんでもないスケールと豪奢さを持っていたらしい。この小説に出てくるブライの館にしろ、敷地内には、湖や森まであるのだ。 そして、主人公を待っていたのは、この世のものとも思われないような、天使のように美しい兄妹・・・彼らは愛らしく、素直で「わたし」は、すぐ幼い子供達に夢中になる。

だが、ある日、「わたし」は屋敷の庭に出た時、高い塔の上に、見知らぬ男がいるのに気づく。夕闇の中を、立ち去っていった彼は、何者なのか・・・。そして、次には、半地下になった食堂の窓を、庭からのぞいている男と遭遇する。 恐怖にうたれた「わたし」は、屋敷を守る家政婦に相談し、これが以前、ブライにいた下男そっくりということが分かる--だが、彼はすでに死んでいるのだ。

次に、出くわしたのは、黒衣の女。彼女も、「わたし」の前任の家庭教師らしい。そして、彼女もとっくに死んでいるはずだった。 これだけなら、ありふれた幽霊物語で、面白くもなんともないのだが、愛らしい兄妹(兄のマイルズは10歳、妹のフローラは6歳)が、こっそりと彼らと交流しているとしたら――? 家政婦のひかえめな示唆によれば、前任の女家庭教師と下男は身分の差を越え、姦通の関係にあったという。この二人が、死後もなお、子供達を惑わし、自分達のもとへ引き寄せようとしている--「わたし」は、彼らから兄妹を守ろうと、必死の戦いを繰り広げるわけだが、これも考えようによってはおかしい。

なぜなら、「わたし」の見る幽霊を、ブライの屋敷で働く外の使用人たちは、決して見ないのだ。そして、ヒロインの思い込みや、独善的な解釈は、読者でも頭をひねるようなこじつけがある・・・「ねじの回転」を正統的な幽霊物語として読む派と、主人公の幻覚や妄想とする批評家のグループと別れるそうだが、確かに一種のヒステリーと感じられないこともない。 大体、ヴィクトリア朝の女性は、深層心理的に抑圧されていたらしく(彼女達の体を締め付けるコルセットと同様に!) 、すぐ気絶したりしたものだった(これが、淑女の嗜みともされていた)。 感受性の強い、神経過敏な、想像力の異常に発達した若い女性の、物語とした方が、ずっと面白い。

だが、英国の田園地帯に建つ、ブライの屋敷は、いかにも思わせぶりで、子供達はあまりに美しすぎる。 美しく完璧な子供達の背後には、何か邪悪なものがうごめいていて、それが微笑の影に浮かびそうですらある。 ちょうど、月光に、ナイフの刃が煌めくように。

最後、大団円とでもいうべき章--ここで「わたし」はマイルズと二人だけの時を過ごす。執拗に迫るヒロインに、とうとう持ちこたえられなくなったマイルズは、異界と交流している秘密を明かしてくれるらしい。その時、窓の向こうに幽霊たちがやってきて、それを見せまいと「わたし」は、マイルズをぎゅっと抱きしめる。「マイルズは奈落に落ちた動物のような叫び声を発しました。わたしは、しっかり抱きしめていたのですが、落ちて行く動物を引き戻そうとしている感じになりました。たしかにわたしはあの子をしっかり押さえ、抱きしめたのです。どれほど懸命であったかはわかっていただけると信じます。しかし一分ほど経って、わたしが抱いていたものが何であったかを悟りました。穏やかな昼にわたしたちは二人だけでした。あの幼い子の心臓は、悪魔から解放されると、停まってしまったのでした」--小説はここで終わる。

考えようによっては、なんと恐ろしいラストであろう。 マイルズを連れ去ったのが、下男や女家庭教師といった悪霊ではなく、ヒロインの抱擁による圧死であったとは・・・。 しんと静まり返った屋敷の昼下がり、ことりと停まった少年の心臓の音と、それを茫然と見つめる女性の姿。 「ねじの回転」--タイトル通り、ひとひねりも二ひねりもしたゴシックストーリーの白眉!