ポール・二ザンの「アデン、アラビア」を読む。 河出書房新社発行。 小野正嗣 訳。

「僕は二十歳だった。それが人生で、もっとも美しいときだなんて誰にも言わせない」――冒頭から、こちらの魂を揺り動かしてしまうような言葉が、投げつけられる。

誰から? もちろん、作者二ザンだ。 そもそも、この「アデン、アラビア」という長くはない(決して短くもないが)作品自体、小説などではなく、二ザン自身がその目で見、感じ、考えたことなのだから。私も、伝説化した、かの美しい言葉「僕は二十歳だった……」に魅せられてしまった一人なのだけれど、その実体は、この言葉から連想されるような、過ぎ去った青春を回顧するなどという、甘ったるいものではない。

「老いて堕落したヨーロッパにノンをつきつけ、灼熱の地アデンへ旅立った二十歳。憤怒と叛逆に彩られた、若者の永遠のバイブル」と帯にあるように、全編には、二ザンの行き場のない怒りや、社会の矛盾に対する鋭い洞察力は、これでもかとばかりに描かれているのだ。よって、長くない作品にもかかわらず、書かれていることは難解とさえ言っていいし、とっつきにくいかもしれない。

しかし、そこから放たれる吸引力の、何とすさまじいことか! 二ザンの力に満ちた文章を読むと、否応なく引っ張りこまれてしまう。これほど、惹きつけられる文章を読むと、大抵の小説なんて、現実感のないたわごとに感じられてしまうほどだ。

今から九十年も前の、1920年代のフランス、そして、はるかなアラビアはアデンが、私たち読者の目の前に、生き生きと提示され、私たちも、二ザンと同じように、船に乗り、岩山と海に囲まれた異国のアデンの地に降りたつ。といっても、「アデン、アラビア」はエキゾチックな風物を描いた旅行小説でもないし、エッセイでもないから、正直、アデンという土地のことが、はっきり伝わる訳でもない。

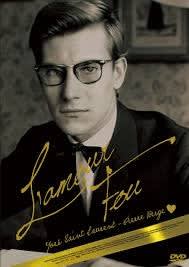

二ザンが描きたかったのは、何よりも、そこで行われていた白人支配階級の現地人への凄まじい搾取ぶりだったのだから。そもそも二十歳の二ザンが「怒りに満ちて」故国を離れたのは、自分が属するフランスの知識階級のプチブルぶりへの嫌悪からだった――ここで、少し詳しく説明すると、エコール・ノルマル(高等師範学校)というエリート養成機関(二ザンは、ここでサルトルと友人だった)の学生で、国からも手厚い給費が支給されるなど、将来も約束されていた二ザンだったのだが、彼は自分の属する知識人の世界がきわめて狭いことや、こうした知識人を養成するのが、ほかならぬフランスの大ブルジョワであることを自覚していた。そして、そこから抜け出したいと願っていたのだ。

自殺も考えたという二ザンが選んだのは、はるかな地への逃亡。それが、イエーメンの町アデンだが、そこで目にしたのは、本国以上に、白人ブルジョワによる搾取だったという訳。この「アデン、アラビア」は、こうした矛盾に対する怒りと、青春の懊悩に満ちた書なのだが、時代状況が現代とはひどく隔たっているのに、なぜかポール・二ザンという人を今も近しく、鮮烈に感じてしまう。

それは、二ザンの迫力に満ちた文章のたまものだろう。

のちに社会主義作家となった二ザンだが、あらゆる矛盾に対して容赦しなかった彼は、社会主義にも「Non(ノン)」とを突きつけ、結局1940年、大戦中ダンケルクで戦死している。まだ、三十五才の若さだった。何て、激しい一生だったんだろう……。

一生を通じて、自分の納得のいかないものに「ノン」を言い続けた二ザン。それは決して幸せな人生ではなかったかもしれないし、作家としても、かつての友人サルトルが1960年になって、彼の偉業をたたえる序文を復刊された本に寄せるまで、長く忘れ去られていた。

だが、「アデン、アラビア」は21世紀の今も新しい。ページを開くと、遠い昔のものであるはずの、フランスの青春が生き生きと感じられるし、風景描写はほとんどない、とさえ言っていいのに、アラビアの灼熱の風や大地だって、肌に感じ取れるほどなのだから。

これぞ、まさに永遠の青春! 二ザンの「アデン、アラビア」は今も、その灯を吹き消されるのを拒んでいるのだ。

p・s この本を読んで初めて知ったのだけれど、有名な文化人類学者のレヴィ・ストロース(「悲しき熱帯」の作者)は、ポール・二ザンの従弟なのだそう。そして、二ザンの孫も著名な社会学者になっているとか――。