問屋場

人馬の継ぎ立てを業務とする問屋場は原則と宿一ヵ所で

一人の問屋役人が命しられていた、基本的には幕府の交

通機関として道中泰行の支配下にあり、人馬の継ぎをて

貨客の輸送に当たっていたので、多くの人でを必要とし

た,そのため人馬の常備か義務づけられていた,中山道

の各宿は、50人の人足と50頭の馬を常時準備してお

くことになっていた。後になってこれでは不足するよう

になり、百人.百頭を準備することになり、助郷の制度

か作られた。

助郷(すけごう)

江戸時代,幕府が諸街道の宿駅の継立てを援助、補充さ

せるため,宿場周辺の農村に課した夫役。交通需要の増

大につれ,宿場常備の人馬 (御定人馬) では不足のため、

この臨時の人馬徴発が行われ,助郷制度として恒常化し

た。

このように、高宮宿の問屋は北の脇本陣(塩谷治右衛門

家)か兼務していた。交化元年(1804)の宿場絵図

では脇本陣と並んで向かって左側に「問屋治右衛門」と

あり、円照寺の参道までの敷地をもっていたが、天保2

年(1831)の絵図ではこの場所の辺りは三軒の家が

絶っていた。この30年足らずのうちに何らかの理由で

独立の問屋場がなくなり、脇本陣の項でふれているが、

建物の一部を「荷物継替所」としたものらしい。

寛文5年(1665)の文書によると問屋一人、庄屋三

人、馬指二人、組頭二人、定仕四人、年寄四人とある。

間屋は公的な要素が濃い施設であったけれども幕府から

の給米はなく、継飛脚給米として毎年九石一升九台が大

津陣屋から渡され、宿人馬役のものへ分けりえることと

した寛永10年(1633)の文書かあり、天保後年の

「中山道宿列大概帳」でも同じ事か書かれている。人.

馬賃銭はこの間かなり高くなっていることを思うと、幕

府の則政か逼迫し始めていたことをうかがわせる。

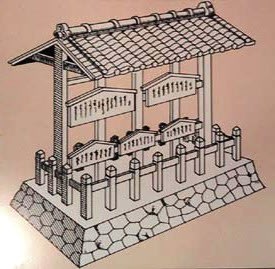

高札場

幕府や藩主など支配者の法令の周知の方法として高札場

(こうさつば)が設置きれたが、最も古いとされる高札

は天正18年(1890)の「秀吉御札」と呼ばれるも

のであるこのときから明治6年(1873)に高札廃止

の高札が掲出されるまで280年あまり続けられた。幕

府の定めた決まり、法令を五角形の板に墨書し、できる

だけ多くの人が見られるようにと、人の多く集まるとこ

ろに高札場を作りこれを掲出した。高札には恒久的なも

のの他に一時的なものや藩がだしたものなどいろいろあ

った。

高宮の高札場は問屋を兼ねていたいた脇本陣の北の脇に

あった。現在後かともないが、かなり大きなものであっ

た。記録によると高さ一丈三尺(約4メートル)横幅も

ほぼ同じぐらいあり、奥行きが一間余(約2メートル)

とある。高札の掲出のレイアウトを摘いた図面が残って

いる。それによると七枚の高札か掲出されていた(年代

不詳)。

高札の内容・説明

「御朱印」と記して中央にあるものは最も大きく長さ七

尺七寸{約2・3メートル)、一番高いところで、二尺

(約六〇センチ)板の厚さも一寸五分(約5センチ)も

あるものだった。内容は「駄賃―人足荷物の次第」で始

まる「駄賃(貫目)高札」とおもわれるもので、最も重

要な高札であった,、

「忠孝」と呼ばれるものは、元禄15年(1702)の

赤穂浪士の討ち入りに際しで生じた幕府の自己矛盾と民

衆の憤りに対処するために多くの部分が改められた。「

毒薬」と書かれているものは毒薬・、似せ薬の売買を禁

じ、商業経済生活.一般の基本規制を示し、売り惜しみ

や買い占めを禁じたもので、この高札の中で偽金作りも

禁止されている。「切支丹」でなく「切死丹」と書かれた

たものはもちろんキリシタン禁制の・高札である。「人

身売買」は、[忠孝」の最後の条文を抜き書きしたもの

らしく、「拾馬」は五代将軍綱吉の「生類憐令」の一環

で出されたの「近年」とあるのは天保14年に出された

「近年諸国在々浪人体の若者多く」で始まるものと思わ

れ、これは治安悪化に対処するための高札?あった。

そのほか「火付け高札」「徒党高札」「駄賃高札」など

の多数の「公儀高札」が「御高札留」の全文記載されて

いる。

この項つづく

【エピソード】

人馬が往来する街道の衛生はどのように管理されていた

のだろか?現代の自動車なら、排気ガスが問題になった

だろうが、とくに、不心得なドライバーのポイ捨てや交

通事故以外は問題となるだろうが、馬糞は匂いがしない

ので、その都度廃棄すればよい。牛糞のような上質の肥

料とはならないが、稲わらを加えれば肥料としても使え

たはずだ。騒音(静粛性)といった側面からなら、内燃

機関爆発音は住民にとって酷いものだったが、馬の嘶き

は夜間以外は苦にするほどのものではなかっただろう。

このように想像力を膨らませば結構、面白い知恵がでて

きそだ。

【脚注及びリンク】

-----------------------------------------------

- 宿駅散策 近江中山道中絵巻:高宮宿

- 中山道 高宮宿場町|彦根市

- 中山道 高宮宿 彦根観光協会

- 中山道 道中記 第64宿 高宮宿

- 中山道 高宮宿/高宮宿から愛知川宿

- 滋賀県彦根市 高宮宿 Japn Geographic

- 彦根市西葛町籠町~高宮宿-街道のんびり旅

- 高宮町~鳥居本宿-ひとり歩み-ひとり歩きの

中山道 2004.4.9 - 彦根文化遺産 中山道と宿場町 高宮宿高宮ま

つり・高宮布 - 日本写真紀行 鳥居本宿~64高宮宿

- 中山道高宮宿 馬場憲山宿

- 高宮宿 栗東歴史民族博物館民芸員の会のブログ

- 新高宮町史 自費出版デジタル

-----------------------------------------------