◆ 派遣で働く息子を見守る母親の目

◆ 待遇が大きく違う

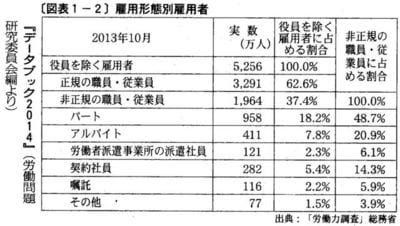

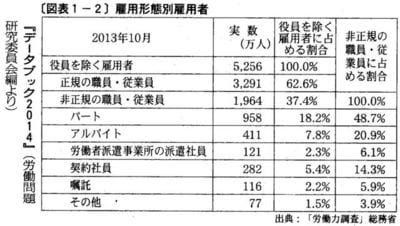

働く若い人たちの3分1が非正規雇用で働いているという。その非正規雇用にもいろいろある。正規社員と全く同じ仕事をしながら、身分が非正規で、待遇が大きく違う。そんな理不尽な働かせ方をさせられている若い人たちが大量にいる。

また「日雇い派遣」というのがある。1日、または数日という短い日数で、時間給で雇われ、その日(数日)限りという雇用形態だ。最近は、1日に満たない「3時間」「5時間」1回限りの働かせ方もある。

私の36歳の息子はそのような現場で、もう5~6年働いている。

私の愛する息子には別の面もある。それは、今のくくり方では「発達障害」なのだと思う。自閉傾向があり、特定のことに強いこだわりを持ち、人とのコミュニケーションがうまくいかず、仕事場でも孤立しがちだ。

そんな彼は、この「日雇い派遣」の働き方が気に入っているという。社会の最底辺の不安定な仕事なのに、と親はいつも心配ばかりしているのだが。

その上、厚生労働省の労働者派遣制度見直しでは、現行で最長3年としている企業の派遣受け入れ期間の上限が撤廃されようとしている。派遣期間は無制限となり、企業にとって有利なものに改悪しようと提案してきた。

これだとますます正社員が派遣労働者に置き換えられて使い捨てが社会全体にまかりとおることになる。それでなくても、非正規労働者の割合は36・6%で過去最高になっている。これがもっと広がることになる。

◆ 一人暮らしをする

日雇い派遣の仕事に入る前、息子は3年働いた会社を解雇された。そして、ある個人加盟の労働組合に加入し、会社側と団体交渉に臨んだ。息子は、言葉も豊富だし、はっきり発言できる。会社の幹部など権威に対しても物怖じしない。

交渉のなかで会社は不当解雇を認め、職場復帰には応じなかったが、このケースにしては少額でない和解金を出してきた。

「それなら闘う力のある若者ではないか?」と嬉しい誤解を受けそうなのだが、そう簡単ではない。本人だけの筋道があるのだ。

何回目かの交渉で組合幹部は和解を勧めたが、息子は頑として断った。金額の問題でなく、細部の確認事項で「納得できない点がある」というのだ。交渉は決裂し、息子は組合との関係も切った。

息子は、私たち両親の居住地から電車で1時間半ぐらいの都内のアパートに住んでいる。月に2~3回ぐらい、実家に近い仕事場に振り当てられたとき前夜泊まる、という形でやってくる。

3年ぐらい前までは、仕事場のこと、内容などをよく話してくれたので、私は家計簿の「日記欄」に、派遣場所として「横須賀、古河、茂原、大宮、晴海、木更津、鹿島神宮、立川」などと記入したものだ。

建設現場などは朝が早い。片道2時間かかるケースも珍しくない。最寄り駅を朝早く5時台には乗らなければならない。もちろん、現場までの往復は労働時間には入らない。交通費の支給が無く、仕事に使う、大工道具、作業衣も自分持ちだ、という。

作業は建設業以外にもいろいろで、深夜の工場での現業(力仕事)、野外でのイベント用テント張り(土木作業)、住宅展示場の設鴬、説明スタッフの補助、都内のデパートでの深夜の売り場の模様替え。ビル清掃(窓ガラス)の補助。そこでは命綱も無く、怖かった、と言っていた。

◆ 若い世代に幸せを

それでも、今は建設の現場なら切れ目なくあるのだという。

2~3年前には、派遣斡旋会社からの仕事の紹介メールが2週間も入らなかった、ということも経験している。当然、その間の収入はゼロだ。

派遣で働く若い人たちのなかでも、働く環境、個人的環境はそれぞれに違っている。「中卒」の学歴、施設出身者、家庭崩壊で一人で生きていかねばならない、などなどの青年もいる。

仕事を失い、ネット・カフェに泊まり歩き、金が尽きたときは公園で寝た、という悲惨な話をいくつも聞いた。

我が息子の場合は、日雇い派遣で働くことが今のところ合っているらしい。親世代(労働組合を作り、深夜団交にも臨み、ストライキも闘った)の若干の応援は受けられる。

実家に帰ってきたときは、おいしい食事がお腹一杯食べられ、暖かい布団で寝ることができる。家族との関係も良好である。

◆ 社会が解決すべき大切なこと

「ブラック企業」という言葉を作り、若者を苦しめる企業の実体を浮かびあがらせた人たちの功績を讃えたい。

福島の弁当屋で働く女性の友人の時給は650円だ。賃金の底上げを図り、法律で縛ってほしい。

若い世代には、信頼できる大人、助けてもらえる人がいることを伝えたい。上辺だけの関係でなく、実感のある、実体のある人間関係を探り当ててほしい。次の社会をつくる、若い世代に、安定した、幸せにつながる仕事を確保したいと、心から願う。親世代の私としては、他の人たちと協力しながら、その実現につながることを日々考え、実行していきたい。(上村昌代)

『週刊新社会』(2014/2/18)

◆ 待遇が大きく違う

働く若い人たちの3分1が非正規雇用で働いているという。その非正規雇用にもいろいろある。正規社員と全く同じ仕事をしながら、身分が非正規で、待遇が大きく違う。そんな理不尽な働かせ方をさせられている若い人たちが大量にいる。

また「日雇い派遣」というのがある。1日、または数日という短い日数で、時間給で雇われ、その日(数日)限りという雇用形態だ。最近は、1日に満たない「3時間」「5時間」1回限りの働かせ方もある。

私の36歳の息子はそのような現場で、もう5~6年働いている。

私の愛する息子には別の面もある。それは、今のくくり方では「発達障害」なのだと思う。自閉傾向があり、特定のことに強いこだわりを持ち、人とのコミュニケーションがうまくいかず、仕事場でも孤立しがちだ。

そんな彼は、この「日雇い派遣」の働き方が気に入っているという。社会の最底辺の不安定な仕事なのに、と親はいつも心配ばかりしているのだが。

その上、厚生労働省の労働者派遣制度見直しでは、現行で最長3年としている企業の派遣受け入れ期間の上限が撤廃されようとしている。派遣期間は無制限となり、企業にとって有利なものに改悪しようと提案してきた。

これだとますます正社員が派遣労働者に置き換えられて使い捨てが社会全体にまかりとおることになる。それでなくても、非正規労働者の割合は36・6%で過去最高になっている。これがもっと広がることになる。

◆ 一人暮らしをする

日雇い派遣の仕事に入る前、息子は3年働いた会社を解雇された。そして、ある個人加盟の労働組合に加入し、会社側と団体交渉に臨んだ。息子は、言葉も豊富だし、はっきり発言できる。会社の幹部など権威に対しても物怖じしない。

交渉のなかで会社は不当解雇を認め、職場復帰には応じなかったが、このケースにしては少額でない和解金を出してきた。

「それなら闘う力のある若者ではないか?」と嬉しい誤解を受けそうなのだが、そう簡単ではない。本人だけの筋道があるのだ。

何回目かの交渉で組合幹部は和解を勧めたが、息子は頑として断った。金額の問題でなく、細部の確認事項で「納得できない点がある」というのだ。交渉は決裂し、息子は組合との関係も切った。

息子は、私たち両親の居住地から電車で1時間半ぐらいの都内のアパートに住んでいる。月に2~3回ぐらい、実家に近い仕事場に振り当てられたとき前夜泊まる、という形でやってくる。

3年ぐらい前までは、仕事場のこと、内容などをよく話してくれたので、私は家計簿の「日記欄」に、派遣場所として「横須賀、古河、茂原、大宮、晴海、木更津、鹿島神宮、立川」などと記入したものだ。

建設現場などは朝が早い。片道2時間かかるケースも珍しくない。最寄り駅を朝早く5時台には乗らなければならない。もちろん、現場までの往復は労働時間には入らない。交通費の支給が無く、仕事に使う、大工道具、作業衣も自分持ちだ、という。

作業は建設業以外にもいろいろで、深夜の工場での現業(力仕事)、野外でのイベント用テント張り(土木作業)、住宅展示場の設鴬、説明スタッフの補助、都内のデパートでの深夜の売り場の模様替え。ビル清掃(窓ガラス)の補助。そこでは命綱も無く、怖かった、と言っていた。

◆ 若い世代に幸せを

それでも、今は建設の現場なら切れ目なくあるのだという。

2~3年前には、派遣斡旋会社からの仕事の紹介メールが2週間も入らなかった、ということも経験している。当然、その間の収入はゼロだ。

派遣で働く若い人たちのなかでも、働く環境、個人的環境はそれぞれに違っている。「中卒」の学歴、施設出身者、家庭崩壊で一人で生きていかねばならない、などなどの青年もいる。

仕事を失い、ネット・カフェに泊まり歩き、金が尽きたときは公園で寝た、という悲惨な話をいくつも聞いた。

我が息子の場合は、日雇い派遣で働くことが今のところ合っているらしい。親世代(労働組合を作り、深夜団交にも臨み、ストライキも闘った)の若干の応援は受けられる。

実家に帰ってきたときは、おいしい食事がお腹一杯食べられ、暖かい布団で寝ることができる。家族との関係も良好である。

◆ 社会が解決すべき大切なこと

「ブラック企業」という言葉を作り、若者を苦しめる企業の実体を浮かびあがらせた人たちの功績を讃えたい。

福島の弁当屋で働く女性の友人の時給は650円だ。賃金の底上げを図り、法律で縛ってほしい。

若い世代には、信頼できる大人、助けてもらえる人がいることを伝えたい。上辺だけの関係でなく、実感のある、実体のある人間関係を探り当ててほしい。次の社会をつくる、若い世代に、安定した、幸せにつながる仕事を確保したいと、心から願う。親世代の私としては、他の人たちと協力しながら、その実現につながることを日々考え、実行していきたい。(上村昌代)

『週刊新社会』(2014/2/18)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます