学校に“効率優先”持ち込む

◆ 経済同友会 「教育提言」

子どもがいない実利主義教育論

企業経営者が個人として参加し、自由社会における経済社会の主体は経営者であるという自覚と連帯を理念につくられている経済同友会の教育問題委員会(小林いずみ委員長・世界銀行多数国間投資保証機関長官)が『18歳までに社会人として基礎を学ぶ-大切な将来世代の育成に向けて中等教育、大学への期待と企業がなすべきこと-』と題する提言を、2月2日に発表した。

提言では、わが国の教育には多くの課題があり、教育振興による人材育成という世界の潮流から取り残されているという現状の認識から端を発し、若者による社会を震憾させる事件の発生などの原因を政治・経済・社会構造における様々な課題や矛盾によるとしながらも、その払拭の多くを公教育の改革に求めている。

47年教育基本法を改「正」し、教育への国家意思(経済界)の浸透を狙う勢力の意図を批判的に読んでみる。

◆ 危機感持つ財界人

提言は、1、はじめに/Ⅱ、国際社会で日本が競争力を維持し、更に発展していくために/Ⅲ、教育への問題意識/Ⅳ、基礎力を身につける方法とは、V、「基礎力」を更に発展させるために大学で行うべき教育の柱とは/Ⅵ、高・大接続の観点から/Ⅶ、教育界がその役割を果たすために経済界が支援できること/Ⅷおわりに、という8節からなっている。

そのなかで、教育は社会全体で成し遂げる事業であり、学校と企業、地域、企業の従業員としての家庭との接点に深く関わっているという認識の下に、提言は経済界、企業の役割を強調している。

全体を貫いているのはグローバル化した国際社会で生き抜いていくための個々人の資質の向上で、そのための国による盤石な教育システムの構築であり、ゆとり教育導入などの見直しにみられた動揺を排し、一貫した指針の提示、それぞれの教育段階での役割を明確にした達成目標の実行を急務としている。

07年に始まった全国学力調査(全国の小中学校の最高学年全員対象)の結果がPISA(国際的な学習到達度調査)に比して上位にないこと、従って学力の積み上げが困難になっていることを懸念する。

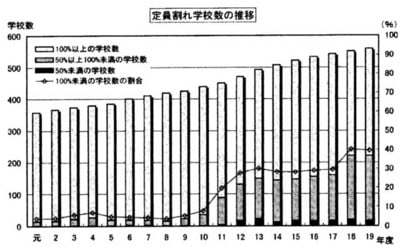

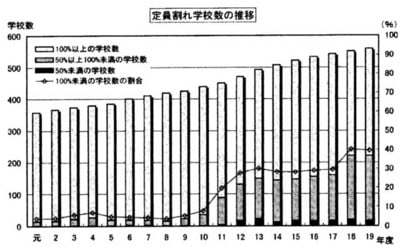

そして大学・短大への進学率が55パーセントを超えた反面、4割以上の大学が定員割れを起こし、教育水準の維持が困難になっていることを危惧している。

◆ 人間が念頭にない

具体的には基礎力を身につける方法として、環境の整備や教員のモチベーション(意欲)の向上などをあげるとともに、目標設定と評価制度の確立、企業のマネジメントに不可欠といわれている*PDCAサイクルの確立を強調している。そこにはPDCA(Plann Do Check Action)を機械的に導入し、それを行うのが教師であり、対象が児童・生徒という人間であることが決定的に欠落している。したがって、教員のモチベーションと指導技術の向上とを機械的に生み出そうとし、次代の経済社会の担い手の生産を追求しているといわざるを得ない。

組織とは明確な目標を有し、その達成に向けて事業を効率化し、成果を高め、評価と検証、改革を行って前進していくものであるとし、その観点からは企業も学校も共有できる部分が少なくないとして、学校も何らほかと変わることはないという前提にたっている。

さらに学校長の責任と権限及び達成目標の明確化という項では、学校長であると同時に、経営者としての資質を身につける努力を期待し、教師としての資質を期待していない。

95年に日経連から出された『新時代の日本的経営』にみられる「長期蓄積能力活用型」、「高度専門能力活用型」、「雇用柔軟型」の3類型に分けた労働力の生産を学校教育を通じて行うという意図が脈付いている。

そこには、優秀な社会人と構成員の送り出しという目標を明確にもつ経済界の思惑と、教育とは子どもの全人格的育成を図るものという認識の決定的違いがある。

経済界の教育ビジョンに美辞麗句が並べられようと、実際に学校現場では児童・生徒を巻き込んで教職員には、さまざまな熾烈な攻撃がかけられ、混乱が続いている。

◆ 混乱する学校現場

それは、校長職への民間企業人の登用や、現行の教科書検定制度もパスした『心のノート』の配布、東京都の主幹制や主任教諭制度の導人、日常生活上、誰でも可能性のある条項を含んだ分限免職指針の実施や、不適格教員というレッテル貼りによる排除、その最たるものである「日の丸・君が代」強制、職員会議での挙手・採決の禁止などによる教職員の封じ込めなどだ。

教職員組合や保護者・市民の一致した反撃が期待される。

『週刊新社会』(2009/2/24)

◆ 経済同友会 「教育提言」

子どもがいない実利主義教育論

企業経営者が個人として参加し、自由社会における経済社会の主体は経営者であるという自覚と連帯を理念につくられている経済同友会の教育問題委員会(小林いずみ委員長・世界銀行多数国間投資保証機関長官)が『18歳までに社会人として基礎を学ぶ-大切な将来世代の育成に向けて中等教育、大学への期待と企業がなすべきこと-』と題する提言を、2月2日に発表した。

提言では、わが国の教育には多くの課題があり、教育振興による人材育成という世界の潮流から取り残されているという現状の認識から端を発し、若者による社会を震憾させる事件の発生などの原因を政治・経済・社会構造における様々な課題や矛盾によるとしながらも、その払拭の多くを公教育の改革に求めている。

47年教育基本法を改「正」し、教育への国家意思(経済界)の浸透を狙う勢力の意図を批判的に読んでみる。

◆ 危機感持つ財界人

提言は、1、はじめに/Ⅱ、国際社会で日本が競争力を維持し、更に発展していくために/Ⅲ、教育への問題意識/Ⅳ、基礎力を身につける方法とは、V、「基礎力」を更に発展させるために大学で行うべき教育の柱とは/Ⅵ、高・大接続の観点から/Ⅶ、教育界がその役割を果たすために経済界が支援できること/Ⅷおわりに、という8節からなっている。

そのなかで、教育は社会全体で成し遂げる事業であり、学校と企業、地域、企業の従業員としての家庭との接点に深く関わっているという認識の下に、提言は経済界、企業の役割を強調している。

全体を貫いているのはグローバル化した国際社会で生き抜いていくための個々人の資質の向上で、そのための国による盤石な教育システムの構築であり、ゆとり教育導入などの見直しにみられた動揺を排し、一貫した指針の提示、それぞれの教育段階での役割を明確にした達成目標の実行を急務としている。

07年に始まった全国学力調査(全国の小中学校の最高学年全員対象)の結果がPISA(国際的な学習到達度調査)に比して上位にないこと、従って学力の積み上げが困難になっていることを懸念する。

そして大学・短大への進学率が55パーセントを超えた反面、4割以上の大学が定員割れを起こし、教育水準の維持が困難になっていることを危惧している。

◆ 人間が念頭にない

具体的には基礎力を身につける方法として、環境の整備や教員のモチベーション(意欲)の向上などをあげるとともに、目標設定と評価制度の確立、企業のマネジメントに不可欠といわれている*PDCAサイクルの確立を強調している。そこにはPDCA(Plann Do Check Action)を機械的に導入し、それを行うのが教師であり、対象が児童・生徒という人間であることが決定的に欠落している。したがって、教員のモチベーションと指導技術の向上とを機械的に生み出そうとし、次代の経済社会の担い手の生産を追求しているといわざるを得ない。

組織とは明確な目標を有し、その達成に向けて事業を効率化し、成果を高め、評価と検証、改革を行って前進していくものであるとし、その観点からは企業も学校も共有できる部分が少なくないとして、学校も何らほかと変わることはないという前提にたっている。

さらに学校長の責任と権限及び達成目標の明確化という項では、学校長であると同時に、経営者としての資質を身につける努力を期待し、教師としての資質を期待していない。

95年に日経連から出された『新時代の日本的経営』にみられる「長期蓄積能力活用型」、「高度専門能力活用型」、「雇用柔軟型」の3類型に分けた労働力の生産を学校教育を通じて行うという意図が脈付いている。

そこには、優秀な社会人と構成員の送り出しという目標を明確にもつ経済界の思惑と、教育とは子どもの全人格的育成を図るものという認識の決定的違いがある。

経済界の教育ビジョンに美辞麗句が並べられようと、実際に学校現場では児童・生徒を巻き込んで教職員には、さまざまな熾烈な攻撃がかけられ、混乱が続いている。

◆ 混乱する学校現場

それは、校長職への民間企業人の登用や、現行の教科書検定制度もパスした『心のノート』の配布、東京都の主幹制や主任教諭制度の導人、日常生活上、誰でも可能性のある条項を含んだ分限免職指針の実施や、不適格教員というレッテル貼りによる排除、その最たるものである「日の丸・君が代」強制、職員会議での挙手・採決の禁止などによる教職員の封じ込めなどだ。

教職員組合や保護者・市民の一致した反撃が期待される。

『週刊新社会』(2009/2/24)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます