国土交通省は31日、2024年通年および同年12月の建築着工統計を公表しました。同年の新設住宅着工戸数は79万2,098戸(前年比3.4%減)と2年連続の減少となりました。新設住宅着工床面積は6,086万9,000平方メートル(同5.2%減)で、3年連続の減少。利用関係別では、持家が21万8,132戸(同2.8%減)と3年連続の減少。貸家は34万2,044戸(同0.5%減)で2年連続の減少。分譲住宅は22万5,309戸(同8.5%減)で2年連続の減少となりました。分譲住宅のうちマンションは10万2,427戸(同5.1%減)、一戸建住宅は12万1,191戸(同11.7%減)でした。三大都市圏では、首都圏が総数28万5,447戸(同2.9%減)。内訳は持家4万6,237戸(同2.9%減)、貸家13万2,146戸(同変動なし)、分譲10万5,671戸(同6.6%減)。中部圏は総数9万1,602戸(同1.4%減)、持家3万3,274戸(同1.3%減)、貸家3万1,192戸(同3.5%減)、分譲2万5,849戸(同1.6%減)。近畿圏は総数13万2,140戸(同0.5%減)、持家2万9,106戸(同0.6%減)、貸家6万1,835戸(同4.2%増)、分譲4万4,447戸(同7.0%減)。12月単月の新設住宅着工戸数は6万2,957戸(前年同月比2.5%減)と、8ヵ月連続の減少。新設住宅着工床面積は489万3,000平方メートル(同2.5%減)と、8ヵ月連続の減少。季節調整済年率換算値は78万7,000戸(前月比1.6%増)、3ヵ月ぶりに増加しました。利用関係別では、持家が1万7,821戸(前年同月比4.6%増)となり、3ヵ月連続で増加でした。貸家は2万6,424戸(同2.1%増)で、3ヵ月ぶりの増加。分譲住宅は1万8,182戸(同14.7%減)で、8ヵ月連続の減少となりました。分譲住宅のうちマンションは7,550戸(同22.3%減)と先月の増加から再び減少、一戸建住宅は1万531戸(同8.3%減)と26ヵ月連続の減少となりました。三大都市圏別では、首都圏が総数2万1,355戸(同12.2%減)、中部圏は総数7,044戸(同0.7%減)、近畿圏は総数1万1,348戸(11.2%増)でした。

人生にとって大切なことは「おカネ」、「健康」、「人間関係」の3つに集約されると言っても過言ではありません。特に、年齢を重ねるにしたがって「おカネ」と「健康」に対する関心は益々高まっていきます。特に「おカネ」に関しては、ある程度の年齢になると収入が減少する、あるいは仕事を辞めてしまって収入が途絶えるといったケースがほとんどとなります。このため、老後の生活のために資産形成をする必要があるわけです。わが国では国民年金、厚生年金といった公的年金制度が確立されていますが、公的年金だけで余裕のある生活を送ることは難しいとされています。厚生労働省の公表データによると、65歳から支給される厚生年金(含む国民年金)の平均受給月額は15万円程度とされています。夫婦で厚生年金を受給する場合、世帯の平均年金月額は30万円程度となりますが、夫婦どちらかが国民年金だけを受給する場合、世帯の平均年金受給月額は21万円程度に過ぎません。世帯の平均年金受給額が30万円であれば何とか生活できそうですが、実はここから税金、健康保険料、介護保険料が引かれ、さらに家賃や固定資産税などもかかります。電気・ガス・水道・電話代、NHK受信料も支払わなければなりませんし、人によっては住宅ローン、自動車ローン等の支払も必要になります。世帯の平均年金受給月額が30万円あったとしても、手取りベースでは20万円にも満たないかもしれません。この金額では何とか生活はできるかもしれませんが、旅行に行ったり、レストランで外食したり、コンサートや観劇に行ったりする余裕はなくなってしまいます。ましてや急な病気やけがに見舞われてしまったら、家計は行き詰まってしまいます。そこで大切になるのが、資産形成への取り組みということになるわけです。

日本における個人金融資産の潮流はどうなっているのでしょうか。第一に、短期的にはリスク性資産に対する選好が少しずつ高まっていることが挙げられます。これは、2023年以降、わが国の株価水準が上昇傾向にあることに加えて、2024年に導入された新NISAによって個人によるリスク性資産へのシフトが進んできたためと思われます。リスク回避型の国民性が急に変わるわけではありませんが、売買手数料が安いネット系証券のシェア拡大、株式投資に関わる情報の拡充、海外株に対する投資のしやすさといった要因によって株式投資に対するハードルは確実に下がってきているようです。第二に、老後資金のための資産形成に対する意識の変化です。老後の生活の糧は、公的年金が主体となりますが、資産形成によってある程度余裕のある生活を維持することを意識しなければなりません。かつては、大家族主義により子供たちが老後の面倒を見てくれる時代でした。しかし、経済の低成長が続いてきた今日では子供たちが親の面倒を見る余裕がなくなってきています。親時代は自分たちの生活は自分たちで何とかしなければならなくなってしまったのです。

第三に、今後、中長期的に所得が増えるにしたがってリスク性資産の割合が高まっていくことが期待されます。わが国の場合、高齢者世帯が金融資産の多くを所有していますが、資金上昇によって現役世帯の所得が増えれば、資産運用によって一定のリスクを取る動きが高まっていくのではないでしょうか。何よりもわが国においてリスク性資産が選好されなかった最大の理由は、リターン(金融収益)が得られなかったことが影響していたと思われます。リスク性資産に投資をしてもリターンが得られない状況が続けば資金は逃げて行ってしまいます。その意味では、さまざまな金融商品において、一定程度のリターンが得られる状況が定着すれば、現預金からリスク性資産へのシフトが進んでいくのではないでしょうか。

デフレ時代には、物価が下落傾向をたどり、現金価格が上昇しました。株式や投資信託を持っていても下落傾向が続き、資産運用がうまくいかなかったという失敗例は枚挙にいとまがありませんでした。しかし、インフレ時代には、デフレ時代と真逆の状況が起こってしまうのです。物価は上昇傾向をたどり、現金価値が下落してしまいます。昨日まで100円で買えたものが、今日は110円、明日は120円といった具合にモノの値段がドンドン上がってしまうのです。こうした状況下で、必要以上の現金あるいはタンス預金(含む普通預金)を抱えておくことは良いことではありません。おカネに働いてもらって資産運用をすることが大切になります。人生のステージ、収入、資産保有額によって違いますが、まずは手数料の低いインデックス商品等に積み立て投資をすることが大切だと思います。その時に重視すべきことは、「長期投資」、「分散投資」という考え方です。短期的に成果を求めるアドバイスについては疑ってかかることも必要かもしれません。そして、単なる運用アドバイスのみならず、税務や法制面を含めた資産全体を見極めることが大切になると思います。

令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付制度がスタートしました。この制度によって、申請者本人、及び申請者の配偶者、申請者の直系尊属、直系卑属の出生から現在に至るまで(除籍を含む)の戸籍謄本を全て取得することができるようになりました。また、従前は、本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求することはできませんでしたが、広域交付制度によって、本籍地以外の全ての市区町村の窓口にて請求できるようになり、利便性が大きく向上しました。大変、便利な制度で、広域交付制度がスタートした3月1日は日本中の市区町村の窓口では戸籍発行業務がパンクするほど混乱していましたが、月日が経過し、ようやく落ち着きを取り戻したようです。申請する市区町村によっては、今でも事前予約制であったり、申請をしても当日中には交付されないところもありますが、これまで、全ての戸籍を自らが申請して取得されていたことと比較しますと、非常に利便性が向上したのではないかと思います。

2024年4月30日に総務省から「2023年住宅・土地統計調査」の速報集計結果が発表されました。多くのメディアが取り上げているので、ご覧になった方も多いと思います。2023年10月1日時点で、前回(2018年10月1日調査)に比較して、わが国の総住宅数は+4.2%(+261万戸)の6,502万戸、空き家数は+51万戸の900万戸まで増加しています。うち賃貸用の空き家(賃貸住宅の空室)は+10万戸の443万戸と、空き家の約半分を占めていることになります。各地の賃貸用の住宅の空室率がどのように変化したかについても気になるところですが、これについては詳細な集計結果の発表を待つ必要があります。

さて、「住宅・土地統計調査」については、「空き家数がこれほど多いはずがない」、「空き家率がこれほど高いはずがない」とする意見も見受けられます。特に賃貸住宅については、大手アパートデベロッパーやJ-REIT等が公表している空室率よりも、「住宅・土地統計調査」から算出した空室率がかなり高いことから、やり玉に挙げられることが多いように思われます。賃貸住宅の資料指数の動きについても空室率と同様に、消費者物価指数の家賃と民間から発表される資料指数には大きな隔たりが存在します。「住宅・土地統計調査」や消費者物価指数の家賃は、国勢調査に基づいてサンプリングされた物件で調査され、推計されています。調査結果への批判には「全数調査ではないから正しくない」という意見も多く見受けられます。

社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化していることから、不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく不動産コンサルティング能力の必要性が高まっています。不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し不動産等に関する5年以上の実務経験を有する等の要件を満たして登録した方を「公認 不動産コンサルティングマスター」としています。不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務として報酬の受領が可能となります。弊社の不動産コンサルティングマスターにご相談ください。

相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。令和6年1月1日以後の譲渡から家屋や土地を取得した相続人が3人以上の場合の特別控除は2,000万円となります。対象は、被相続人の居住の用に供していた「昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限られます。区分所有建築物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物について耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければなりません。もっとも、耐震基準を満たしている建物の場合にはそのまま譲渡しても特例が適用できます。

譲渡所得の計算方法は、下記の通りです。

譲渡所得=譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)

〇譲渡収入とは、売却代金のことです。固定資産税の清算金は、売却代金の一部に該当するので、売却代金に含めないといけません。

〇取得費とは、売った土地や建物の購入代金または建築代金などの合計から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

〇譲渡費用とは、譲渡のために直接かかった費用です。例として売買契約書に貼る印紙代・仲介手数料・売却に際して行ったリフォーム費用・家屋の

取壊し費用などです。

尚、資産の維持管理のために行った修繕費や所有期間中の固定資産税、抵当権の抹消費用は譲渡費用になりません。譲渡所得がプラスになれば、譲渡益になります。売却した結果いくらもうけたのかに対して課税されます。これがマイナスいなれば、譲渡損で課税されません。課税の税率は、短期譲渡か長期譲渡かによって異なります。短期譲渡の税率は、39.63%で長期譲渡の税率は、、20.315%となります。その他、相続不動産の売却についてご質問があれば弊社の不動産コンサルティングマスターにご相談ください。

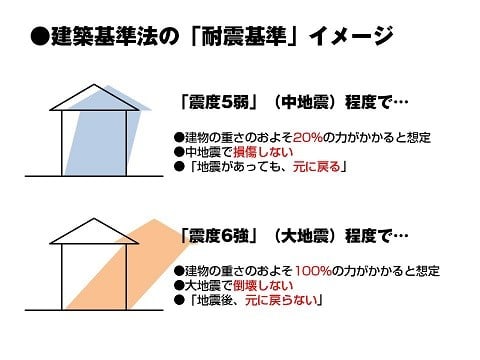

地震で投資物件がダメージを受けると、その物件は、しばらくお金を稼いでくれません。例えば、2011年3月の東北地方太平洋沖地震では、液状化によって不同沈下した住宅の復旧工事が本格的に始まったのは、夏から秋頃だったと記憶しています。また、この地震では、瓦が落ちる被害が多く、この復旧にも相当な時間を要したと聞いています。いずれも、優良な復旧業者の数には限りがあること、資材の供給量に対して被害棟数が多いことから、材料待ち・作業待ちとなったことが原因です。あれから10年以上経過し、作業員の不足はさらに深刻化していて、この問題は、時間の経過とともにさらに深刻化が増すことになります。「日本は地震の多い国なので、住宅や集合住宅はさぞ高い耐震性を有するように作られているに違いない」と考える人が多いかもしれませんが。建築基準法の耐震基準では、震度5(震度5強のこと)の地震に対しては被害は発生しないけれど、それを超える震度については、「建築物に被害は出るけれど倒壊はしない」ように作られています。つまり、建築基準法で定められた最低レベルの耐震性能の建築物は、震度6の地震では、何らかの被害が発生するということです。この被害の程度が、構造上主要な部分に及んでいる場合、修繕前に地震に遭遇すると、倒壊する可能性があります。

1, 住宅ローン控除

(1)子育て世帯及び若者夫婦世帯の借入限度額の拡充

令和6年限りの措置として、子育て世帯及び若者夫婦世帯(子育て特例対象個人*)における借入限度額について、下記の通り、新築等の認定住宅については500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に1000万円の借入限度額の上乗せ措置を講ずる。

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4500万円→5000万円

ZEH水準省エネ住宅 3500万円→4500万円

省エネ基準適合住宅 3000万円→4000万円

≪子育て特例対象個人≫

・年齢40歳未満で配偶者を有する者

・年度40歳以上であるが、40歳未満の配偶者を有する者

・年齢月40歳以上であるが、年齢19歳未満の扶養親族を有する者

(2)新築住宅の床面積要件の緩和の延長

合計所得金額1000万円以下の場合には、床面積40㎡以上50㎡未満についても適用できる措置について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築建物についても対象とする。

2, 既存住宅リフォームに係る税額控除

(1)子育て対応改修工事の税額の創設

子育て特例対象個人(上記1参照)が、一定の予算で対応改修工事をして令和6年4月1日から12月31日までの間に居住した場合、標準的な工事費用相当額から控除できる。なお、その年分の合計所得金額が2000万円を超える場合には適用しない。

*≪子育て対応改修工事≫

標準的な工事費用相当額(補助金控除後)が50万円超などの要件を満たす下記の工事を言います。

(1)子育て世帯及び若者夫婦世帯の借入限度額の拡充

令和6年限りの措置として、子育て世帯及び若者夫婦世帯(子育て特例対象個人*)における借入限度額について、下記の通り、新築等の認定住宅については500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に1000万円の借入限度額の上乗せ措置を講ずる。

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4500万円→5000万円

ZEH水準省エネ住宅 3500万円→4500万円

省エネ基準適合住宅 3000万円→4000万円

≪子育て特例対象個人≫

・年齢40歳未満で配偶者を有する者

・年度40歳以上であるが、40歳未満の配偶者を有する者

・年齢月40歳以上であるが、年齢19歳未満の扶養親族を有する者

(2)新築住宅の床面積要件の緩和の延長

合計所得金額1000万円以下の場合には、床面積40㎡以上50㎡未満についても適用できる措置について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築建物についても対象とする。

2, 既存住宅リフォームに係る税額控除

(1)子育て対応改修工事の税額の創設

子育て特例対象個人(上記1参照)が、一定の予算で対応改修工事をして令和6年4月1日から12月31日までの間に居住した場合、標準的な工事費用相当額から控除できる。なお、その年分の合計所得金額が2000万円を超える場合には適用しない。

*≪子育て対応改修工事≫

標準的な工事費用相当額(補助金控除後)が50万円超などの要件を満たす下記の工事を言います。

2024年3月までは、土地や家の相続手続きをする際の相続登記について、義務や期限はありません。しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、「相続が開始したことや不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をおこなわないと10万円以下の過料の対象となります。また、2024年4月以前の相続登記をおこなっていない不動産についても相続登記の義務化が適用されます。そもそも、相続登記をおこなわないと以下のようなデメリットがあります。

1、不動産をスムーズに売却したりできない

2、ほかの相続人に勝手に不動産を処分される可能性がある

3、処分されたあとでは相続登記ができない

4、時間が空きすぎると相続登記の費用が高くなる

のちのち大きなトラブルになることを避けるためにも、相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。相続登記は個人でもできますが、戸籍謄本類の取得などは想像以上に面倒な手続きになるので、弊社の不動産コンサルティングマスターにご相談ください。

「人生100年時代」といわれているように、日本人の平均寿命は男女ともに過去最高を更新し、2022年のデータによると年間の死亡者のうち90歳以上が3割を占めています。その結果、親の資産を相続する相続人も高齢者という人は増えており、実物資産、金融資産とも70歳以上の保有比率が4割近くを占めているという状況になっています。このことは、高齢化の進展によって資産の偏在が進んでいることを示しています。すなわち、資産を保有している高齢者とあまり資産を保有していない現役世代でも資産の多寡は人それぞれですが、マクロでみると資産の偏在が問題視されているわけです。

高齢化社会における問題では、医療・介護体制の整備、高齢者向けサービスの展開、働き手の確保、高齢者が持っている技術やノウハウの伝承、資産の継承などに取り組むことが求められています。相続税は、亡くなった人からもらい受けた財産にかかる税金のことを指しています。相続税の目的は、富の再分配であるとされています。仮に、相続税がなかったら、お金持ちのお金は、代替わりしても、そのまま丸ごと引き継がれることになり、お金持ちの家系は未来永劫お金持ちのままということになってしまいます。そこで、代替わりするするごとに相続税として一部を徴収して、みんなのために使いましょうというのが相続税の趣旨となっています。

高齢化社会における問題では、医療・介護体制の整備、高齢者向けサービスの展開、働き手の確保、高齢者が持っている技術やノウハウの伝承、資産の継承などに取り組むことが求められています。相続税は、亡くなった人からもらい受けた財産にかかる税金のことを指しています。相続税の目的は、富の再分配であるとされています。仮に、相続税がなかったら、お金持ちのお金は、代替わりしても、そのまま丸ごと引き継がれることになり、お金持ちの家系は未来永劫お金持ちのままということになってしまいます。そこで、代替わりするするごとに相続税として一部を徴収して、みんなのために使いましょうというのが相続税の趣旨となっています。

昨年は、ロシア・ウクライナ情勢やイスラエル・パレスチナ情勢により世界経済の不確実性が増加等、国民生活を巡る社会情勢の変化に伴い、住宅・不動産市場においても様々な影響が見られました。新設住宅着工については、昨年9月末時点の直近1年間では、合計が約83万戸、対前年同時期比で3.4%の減少となっています。全国の地価動向については、令和5年都道府県地価調査によると、新型コロナの影響で弱含んでいましたが、景気が緩やかに回復する中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏を中心に上昇が拡大するとともに、地方圏においても住宅地とともに平均で上昇に転じるなど、回復傾向が全国的に進んでおります。今年は、1月1日に能登半島で震度7の地震があり、関西では南海トラフそして関東では、直下型の大震災がいつ起こってもおかしくありません。自然災害によって経済情勢は、急に変化が起きる可能性があります。不動産市況もそれによって大きく変化することを十分に考えておかなければならないです。特に今年は、春ぐらいにマイナス金利が解除になる可能性が大いにありますので、不動産価格が下落する要素がかなりあると思われます。

ある辞書には公証人について、「当事者その他の関係人の嘱託に応じ、民事に関する公正証書を作成し、私署証書・定款に認定を与える権限を有する公務員」と定義されていました。公証人は、判事・検事・弁護士などの法曹有資格者、司法書士、法務局職員など法律実務経験者の中から試験を経て法務大臣に任命され、各地の法務局に所属する公務員です。ただし、収入は国(税金)から得るのではなく、嘱託人(依頼者)が支払う手数料のみです。経済主体としては個人事業主であり、公証役場の運営経費、その役場で働いている職員(書記と呼んでいます。)の給与もすべて手数料で賄っています。公証人の人数は約500名、公証役場は、東京、大阪、名古屋などの大都市のほかにも各都道府県にあり、その数は約300です。公正証書は、当事者から依頼を受けて、その趣旨を明確にするために公証人が作成する公文書であり、原則20年間は公証役場で保存されます。

手数料は、公証人手数料令という政令によって定められており、交渉の余地はありません。例えば、契約その他の法律行為に関わる公正証書の手数料は、当該法律行為によって得られる利益の額によって定められており、

100万円以下の場合は5000円、

100万円を超え200万円以下の場合は7000円、

200万円を超え500万円以下の場合は1万1000円、

500万円を超え1000万円以下の場合は1万7000円、

1000万円を超え3000万円以下の場合は2万3000円、

3000万円を超え5000万円以下の場合は2万9000円、

5000万円を超え1億円以下の場合は4万3000円、

1億円を超えるものについては、4万3000円を基準として、超過額5000万円ごとに3億円まで1万3000円が加算されます。これを超えて10億円までは1万1000円、10億円を超えるものについては8000円が加算されます。なお、売買契約、賃貸借契約などの双務契約については、売買代金、賃料にかかる債務の金額の2倍の額によって上記のとおり手数料が決まります。ただし、賃料など定期的に支払われる債務金については、10年を上限とし、債務が発生する期間中の総額を2倍にした額によって、手数料が決まります。

手数料は、公証人手数料令という政令によって定められており、交渉の余地はありません。例えば、契約その他の法律行為に関わる公正証書の手数料は、当該法律行為によって得られる利益の額によって定められており、

100万円以下の場合は5000円、

100万円を超え200万円以下の場合は7000円、

200万円を超え500万円以下の場合は1万1000円、

500万円を超え1000万円以下の場合は1万7000円、

1000万円を超え3000万円以下の場合は2万3000円、

3000万円を超え5000万円以下の場合は2万9000円、

5000万円を超え1億円以下の場合は4万3000円、

1億円を超えるものについては、4万3000円を基準として、超過額5000万円ごとに3億円まで1万3000円が加算されます。これを超えて10億円までは1万1000円、10億円を超えるものについては8000円が加算されます。なお、売買契約、賃貸借契約などの双務契約については、売買代金、賃料にかかる債務の金額の2倍の額によって上記のとおり手数料が決まります。ただし、賃料など定期的に支払われる債務金については、10年を上限とし、債務が発生する期間中の総額を2倍にした額によって、手数料が決まります。