今年はどの花も咲くのがとにかく早い。

例年ならば5月に入ってその素晴らしい香りと可憐な花に気付かされていた近所の夏みかんの花が、もう一斉に咲き始めて辺りにいい香りを漂わせている。

爽やかで甘いこの花の香りを胸いっぱいに吸い込むと、清々しさに満たされる。

今年はどの花も咲くのがとにかく早い。

例年ならば5月に入ってその素晴らしい香りと可憐な花に気付かされていた近所の夏みかんの花が、もう一斉に咲き始めて辺りにいい香りを漂わせている。

爽やかで甘いこの花の香りを胸いっぱいに吸い込むと、清々しさに満たされる。

昨日、西所沢駅で電車を待っていたら山口線の電車が反対側のホームに入ってきた。

ほんの時たま見かけたことのある101系 赤電という電車がやってきたのであわてて写真を撮った。

西武球場前駅から西所沢まで乗ってきた乗客が降り、入れ替わりに待っていた人たちが乗り込んで発車時刻を待っていた。

この色の西武線、以前は普通に池袋線・新宿線を走っていたけれど、そのうち段々黄色の車両になり銀色も登場し、いつの間にか見なくなっていた車両だ。

時は春の昼下がり、天気は快晴、静かな駅に停まるレトロカラーの電車。

名古屋で何か食べようと思った。

名古屋めしといったら、色々あるけれども味噌がだら~っと、かかった「味噌カツ」にしようと決めた。

味噌カツ、名古屋、ときたら「矢場とん」かな、と新幹線口にあるエスカ店(ここにもあるなんて知らなかった)に行った。

夕方で夕飯時には未だ間がある時刻だったのにすでに3人ほど並んでいたのでその人気に今更ながら驚かされた。

並んでいる間に店員さんがメニューを渡しに来てくれたので、どれにしようかなあ、とあれこれ迷いながら案内されるのを待っていた。

程なく入店でき着席し、待っている間に決めていた「ひれとんかつ」を注文。

見回すと店内満席で、それぞれの席に色々な味噌カツが乗っていて賑やかだ。

程なく頼んでいたひれとんかつが目の前に登場!

たっぷりたらたらと味噌がかかったひれかつ、大きい!一口食べるとその美味しいこと、やわらかいこと !!

!!

久しぶり、どれくらいぶりの味噌カツだったろう、いやはや、満足&満腹のひと時を味わえた。

シン・仮面ライダー&矢場とんがコラボ中ということで、会計時にコースターもらっちゃった!

なんか面白いね。

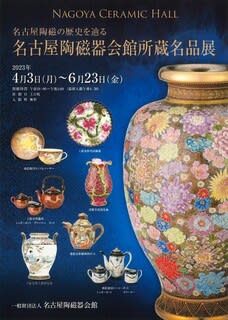

名古屋に着いた日の夕方、何年振りかで『名古屋陶磁器資料館』へ行った。

その時、開催中だったのが「名古屋陶磁器会館所蔵名品展」

会期:4月3日(月)~6月23日(金)

開館時間:10時~17時(最終入館16時30分まで)

休館日:土・日曜日、祝日

入館料:無料

内容:本展覧会では名古屋で制作された陶磁器製品1000点余りを所蔵の中で選りすぐりの銘品、約60点を展示。

殆どが海外へ輸出された為、日本人の目にふれる事のない作品ばかりで、海外の人々を惹きつけた「名古屋絵付け」を紹介。~HPより

美しくまた珍しい作品が並べられた1階の展示室は静かで一点一点ゆっくり鑑賞できた。また撮影も許可されている。

かつては隆盛を極めた「名古屋絵付け」の作品を見ると、なぜ現在その技術が消えてしまったのだろうかと不思議な気がする。

時代の流れ、と一言で言ってしまうのはたやすいが、失ったものは大きかったのではないだろうかとそこに並ぶ作品を見るとどうしても思ってしまう、感傷に過ぎないとわかってはいても。

凝った細工の花瓶、皿、そしてミニチュア陶額。どれも輸出用として作られたものなんだろう。

左のコラレンティーポットはコラレンと呼ばれた技法で作られたもので、画像だとその光を受けてキラキラと輝くさまが十分には伝えられないのが残念だが、その煌めきも光のあたり方、こちらの見方で全然変わってくるのが面白い。

右は凸盛りをふんだんに使って豪華。

展示室の隣には販売コーナーがあり、色々な陶磁器が販売されている。

以前、訪れた時には2階にも行った記憶があるが、今回は見学できるのは1階のみとなっている。

所用で週末名古屋に出かけた。

名古屋駅新幹線口に近いところに宿泊したので隙間時間に名古屋駅近くを歩いた。

どこか懐かしさを漂わせ、いい雰囲気を醸し出していた駅西銀座入り口風景。(左)

そして、右は映画館、近寄ってみましょう。

この映画館が1983年2月に若松孝二監督が立ち上げた「シネマスコーレ」、通りかかった時は入替時間だったようで入り口のカーテンの向こうに映画館内部がちらりと見えた。

いつか、ここで映画が観たいもんだなあと思いながら通り過ぎた。

太閤通り口、新幹線口から名古屋駅コンコースを通り抜けると桜通り口、高島屋百貨店側、名鉄、近鉄、名古屋地下鉄が乗り入れにぎやかだ。

名鉄側に向かって歩くと名鉄セブンがあり、その前にはナナちゃんがどーんと立っている。

このナナちゃん、4月28日が誕生日で今年なんと50歳!になるのだそう。

あら~、おめでとう!!

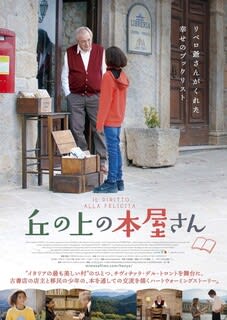

2021年/84分/イタリア

原題:Il diritto alla felicita

監督:クラウディオ・ロッシ・マッシミ

出演:レモ・ジローネ、コッラード・フォルトゥーナ、ディディー・ローレンツ・チュンプ、ピノ・カラプレーゼ、モーニ・オヴァディア

ストーリー:イタリアの風光明媚な丘陵地帯を見下ろす丘の上の小さな古書店。店主リベロは、ある日、店の外で本を眺める移民の少年エシエンに声を掛け、好奇心旺盛なエシエンを気に入ってコミックから長編大作まで次々と店の本を貸し与えていく。リベロが語る読書の素晴らしさに熱心に耳を傾けるエシエン。感想を語り合ううちに、いつしか2人は友情で結ばれていく…。~HPより

川越スカラ座で公開されると知り勇んで出かけた。

イタリアの美しい村、そこにある古書店を舞台に交錯する人々を丁寧に描いた静かな作品だった。

人と人を結ぶ本の存在を強く印象付けられ、本の持つ「力」について今一度考えさせられたものでもあった、「本」とは何だろうと。

丘の上の本屋さんのリベロが座る椅子の背後に掲げられていたカルロス・ルイス・サフォン『風の影』(2001)からの一文

<持ち主が代わり、新たな視線に触れるたび、本は力を得る。>

が彼の本に対する姿勢、思いのすべてを表していた。

その古書店の店主リベロが物語の進行とともに読み進めていたのは毎朝ごみの中から本を見つけ出して売りに来るポジャンから買い取った日記。それを彼は時間のある時に小さなスタンドをつけ、オルゴールを鳴らしながら読み進める。そこで奏でられていたのはシューベルトの「アヴェ・マリア」だ。その日記の進行とともに話が進んでいくことに気付いたのは物語もいよいよ終盤になってからだった。

リベロの店には様々な人が登場するが、その中心となって描かれるブルキナファソからイタリアに来て6年になる少年エシエンとの「本」を介しての交流は美しい。

リベロがエシエンに紹介していく本は懐かしい題名もあり、また興味深かった。イソップ物語、白鯨、ピノッキオ、星の王子さま、ロビンソン・クルーソー、アンクル・トムズ・キャビン、ドン・キホーテ、そしてエシエンが医者志望と知るとシュバイツァーの本etc.etc. そして世界人権宣言。

原題の”Il diritto alla felicita”は「幸せになる権利」だという。

古書店の隣にあるカフェの店員二コラと彼が思いを寄せるキアラの二人がほんわかして楽しい。

ポタージュを作ろうと思った。

冷凍庫にあったほうれん草を使ってポタージュを作ることにした。

ほうれん草以外に玉ねぎ、ジャガイモを探したがジャガイモは見つからなかったので、代わりに人参と冷蔵庫の野菜室で見かけたカラーピーマンを入れることにした。

思い切ってほうれん草を入れたので鍋全体が緑一色となった。

野菜がやわらかくなってから、ハンドブレンダーでがあ~っと一気に混ぜ合わせた。

その後、牛乳を入れ味を整えて出来上がったのがこちら。↓

緑、緑してるけれど、青汁じゃないよ

美味しく頂きました。

なんか、身体によさそう、と思えるのはこの緑色のおかげか。

季節は駆け足で進んでいく。

小学校の横を通りかかったら八重桜が咲いていた。豪華で美しい!

濃いピンク。

薄いピンク。

綿のような白い八重桜。

そして緑の桜。

この桜、初めは薄緑でそれから真ん中が赤みを帯び、そして最後にピンクになる。

ちょっと前まではソメイヨシノは入学式の時に咲き、その後に遅れて八重桜が咲いていたが、今は卒業式にソメイヨシノが咲き、入学式の前に八重桜が咲いている。