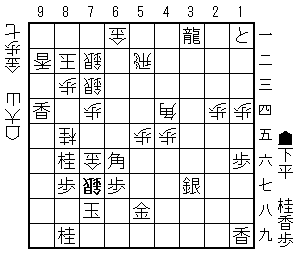

後手番大山先生の手を考えます。

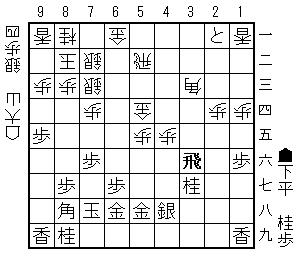

第1問

先手はこれで指せると読んだのですが。

A 22同飛 B 13桂 C 65歩

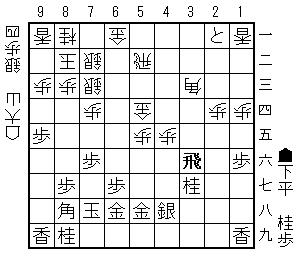

第2問

角取りの受け方です。

A 32歩 B 34歩 C 44角

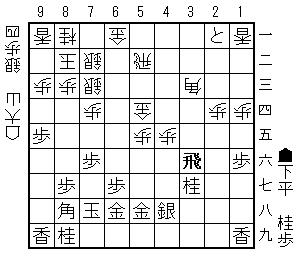

第3問

竜を作られてもこれがあります。

A 65金 B 56歩 C 36歩

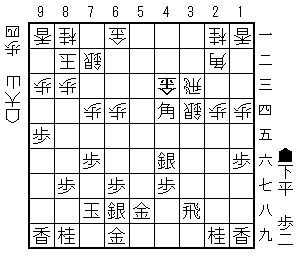

後手番大山先生の手を考えます。

第1問

先手はこれで指せると読んだのですが。

A 22同飛 B 13桂 C 65歩

第2問

角取りの受け方です。

A 32歩 B 34歩 C 44角

第3問

竜を作られてもこれがあります。

A 65金 B 56歩 C 36歩

今日の棋譜20210616 その2

昭和33年10月、下平幸男先生と東京新聞杯千日手の指し直し局です。1週間後に指し直しで、間に1局入っていますが、先に並べます。

先後入れ替えはなくて、大山先生は後手番のまま、目先を変えて三間飛車です。

大野流の53銀を選びます。

下平先生は9筋の位を取ってから桂を跳ねて45歩の急戦を目指します。ただし後手は64銀の形なので、45歩には55歩同歩45歩とさばかれそうです。

大山先生はおとなしめの22飛でした。下平先生は57銀左、この形が出てくるのは2回目です。急戦の陣形として認識されてきたのでしょうか。

大山先生は銀を引いて待ちます。45歩同歩33角成同桂88角43金45桂44歩33桂成同金、というのは一応大丈夫です。下平先生はここで55歩同歩同角とすれば攻めやすかったのではないかと思うのですが、

26飛43金

66銀64歩55歩、銀を使って5筋の歩を交換するのでは(銀を繰り替えるので)手損になるのでは?

55同歩に35歩ですか。歩の交換ではなくて全面戦争です。

52飛に24歩同歩45歩、45同歩には同桂44角24飛22歩34歩ということでしょう。

54金には34歩を取り込めるので感触は良いです。

51角に22歩、22同飛は55銀がありました。だけど65歩を突かれて、銀を引いて22飛では失敗している感じです。22歩の前に44歩でしたか。

21歩成66歩同飛、銀桂交換でも と金が残るので駒損ではありません。しかし振り飛車の左桂と本来は守備駒であっても良い左銀の交換ですから、ちょっと損をしているのでしょう。

45歩に11と ではなくて33歩成同角36飛、32歩とか守らせようというつもり。

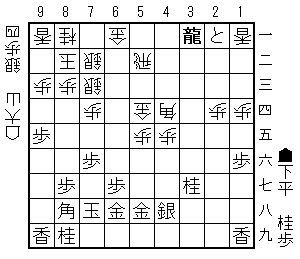

ところが44角だったので飛を成り込めます。

だけど36歩を打たれて、36同竜は35銀~36歩で桂を取られます。ならば先に11と のほうが少し得ですが、

この桂打には困りました。

66角76桂77金、先手玉はいっぺんに薄くなりました。

65金と使われて、角を逃げていても仕方ないのでしょう、端攻めです。

連打して86桂は厳し・・・くはありません。73銀型なので94桂71玉の形でもまだ寄せ切れないのです。

まあわざわざ94桂を許すこともないので、大山先生は85桂と跳ねます。金取りなので下平先生は76桂を食いちぎり

94香と走れば、端攻めとしてはまあまあなのですが。大山先生はいきなり銀を打ち込みます。

清算すると攻め駒を1枚失っているわけですが、

王手で56歩を突けますし、平凡に追いかけて行って、投了図です。69玉や89玉には78角から、79玉には57歩成から。

下平先生が激しく攻めたのですが、銀を捨てて桂を取るというのはプラスアルファ(11強も取れるでは足りず、飛を成り込むとか)がないと損でしょう。美濃囲いで73銀の形も堅かったです。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.46 棋譜ファイル ----

開始日時:1958/10/01

手合割:平手

先手:下平幸男7段

後手:大山王将

手数----指手--

1 2六歩(27)

2 3四歩(33)

3 7六歩(77)

4 4四歩(43)

5 2五歩(26)

6 3三角(22)

7 4八銀(39)

8 3二飛(82)

9 6八玉(59)

10 4二銀(31)

11 7八玉(68)

12 6二玉(51)

13 5八金(49)

14 7二玉(62)

15 5六歩(57)

16 8二玉(72)

17 6八銀(79)

18 7二銀(71)

19 3六歩(37)

20 5四歩(53)

21 9六歩(97)

22 5三銀(42)

23 4六歩(47)

24 5二金(41)

25 9五歩(96)

26 6四銀(53)

27 3七桂(29)

28 2二飛(32)

29 5七銀(68)

30 7四歩(73)

31 6八金(69)

32 1四歩(13)

33 1六歩(17)

34 7三銀(64)

35 2六飛(28)

36 4三金(52)

37 6六銀(57)

38 6四歩(63)

39 5五歩(56)

40 同 歩(54)

41 3五歩(36)

42 5二飛(22)

43 2四歩(25)

44 同 歩(23)

45 4五歩(46)

46 5四金(43)

47 3四歩(35)

48 5一角(33)

49 2二歩打

50 6五歩(64)

51 2一歩成(22)

52 6六歩(65)

53 同 飛(26)

54 4五歩(44)

55 3三歩成(34)

56 同 角(51)

57 3六飛(66)

58 4四角(33)

59 3一飛成(36)

60 3六歩打

61 1一と(21)

62 3七歩成(36)

63 同 銀(48)

64 6四桂打

65 6六角(88)

66 7六桂(64)

67 7七金(68)

68 6五金(54)

69 9四歩(95)

70 同 歩(93)

71 9二歩打

72 同 香(91)

73 9三歩打

74 同 桂(81)

75 8六桂打

76 8五桂(93)

77 7六金(77)

78 同 金(65)

79 9四香(99)

80 7七銀打

81 同 桂(89)

82 同 桂成(85)

83 同 角(66)

84 同 金(76)

85 同 玉(78)

86 5六歩(55)

87 6六香打

88 6五桂打

89 7八玉(77)

90 7七金打

91 投了

まで90手で後手の勝ち

今日の棋譜20210616

昭和33年9月、下平幸男先生と東京新聞杯です。

大山先生の四間飛車です。この頃は飛を振れば四間飛車ばかりですね。

下平先生は急戦のようで

端の位も取り、様子をうかがっていたのですが、中央位取りに。

でも後手がすぐに反発したので、よくある56銀~55歩ではなくて35歩。1歩あるので35同歩34歩22角24歩というのは思い浮かびやすいです。

43銀には46銀、当時この(定跡はおろか)攻め方もなかったでしょうが、右46銀の急戦になりました。5筋の歩を交換してあるのは居飛車の得だと思います。

34歩同銀38飛、よく見る手順です。現代の定跡の知識としては45歩、33角成同飛55銀と進むところですが、ここでは角を交換しないで55銀と出たいです。43銀54歩としてしまえば居飛車良しでしょうか。

大山先生は22角。これも定跡としては45銀43銀36銀として36銀型を得て居飛車満足なのですが(左46銀ならば24歩同歩45銀43銀32飛成同銀44銀43歩33歩)、55銀と出て43銀32飛成同銀54歩~64銀は居飛車良しになるか。

下平先生は24歩同歩33歩、これは焦点の歩の手筋です。ただし定跡ではつまらない手とされています。

33同飛に44角がねらいです。対して大山先生は35歩や43銀ではなくて43金。後の時代ならば定跡外しですが、定跡がない時代でも大山先生らしいです。33角成同角77銀27角~63角成は後手ペース。

55角に35歩、これだと35銀同銀33角成同角35飛という派手な手順もありそうですが、

下平先生は64角として73銀55角、後手玉が薄くなって指しやすいか。

72金に52歩ですか。と金作りは受からなそうです。

45歩57銀54金、今度こそ33角成同角77銀として、飛の打ち込みや と金作りで先手有利になりそうですが。

88角55歩で落ち着いて、

待望の51歩成ですが、53飛にどうするか。と金を取られても悪くなるわけではありませんが、

61と63飛。これは51と しかなくて

51と53飛、これを繰り返して千日手に終わりました。先手が打開するならば52歩を打つのでしょうけれど。

現代の私たちは定跡の知識がありますから、下平先生はもったいない将棋を千日手にしたなあと思います。定跡の確認と違いを考えてみてください。

この形は右46銀で35歩32飛に55歩同歩34歩同銀38飛としたら、55歩を銀で取って同じような形になりそうです。それなら定跡書にも書いてあるのかも。それとも55歩同歩同銀54歩34歩と攻める方が普通なのか。ならば本譜も34歩と取り込まずに55銀と出るのもあるのか。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.46 棋譜ファイル ----

開始日時:1958/09/24

手合割:平手

先手:下平幸男7段

後手:大山王将

手数----指手--

1 2六歩(27)

2 3四歩(33)

3 7六歩(77)

4 4四歩(43)

5 2五歩(26)

6 3三角(22)

7 4八銀(39)

8 3二銀(31)

9 5六歩(57)

10 4二飛(82)

11 6八玉(59)

12 6二玉(51)

13 7八玉(68)

14 7二玉(62)

15 5八金(49)

16 8二玉(72)

17 9六歩(97)

18 7二銀(71)

19 6八銀(79)

20 5二金(41)

21 3六歩(37)

22 6四歩(63)

23 9五歩(96)

24 7四歩(73)

25 1六歩(17)

26 1四歩(13)

27 5七銀(48)

28 4三銀(32)

29 5五歩(56)

30 5四歩(53)

31 同 歩(55)

32 同 銀(43)

33 3五歩(36)

34 4三銀(54)

35 4六銀(57)

36 3二飛(42)

37 3四歩(35)

38 同 銀(43)

39 3八飛(28)

40 2二角(33)

41 2四歩(25)

42 同 歩(23)

43 3三歩打

44 同 飛(32)

45 4四角(88)

46 4三金(52)

47 5五角(44)

48 3五歩打

49 6四角(55)

50 7三銀(72)

51 5五角(64)

52 7二金(61)

53 5二歩打

54 4五歩打

55 5七銀(46)

56 5四金(43)

57 8八角(55)

58 5五歩打

59 5一歩成(52)

60 5三飛(33)

61 6一と(51)

62 6三飛(53)

63 5一と(61)

64 5三飛(63)

65 6一と(51)

66 6三飛(53)

67 5一と(61)

68 5三飛(63)

69 6一と(51)

70 6三飛(53)

71 5一と(61)

72 5三飛(63)

73 千日手

まで72手で千日手