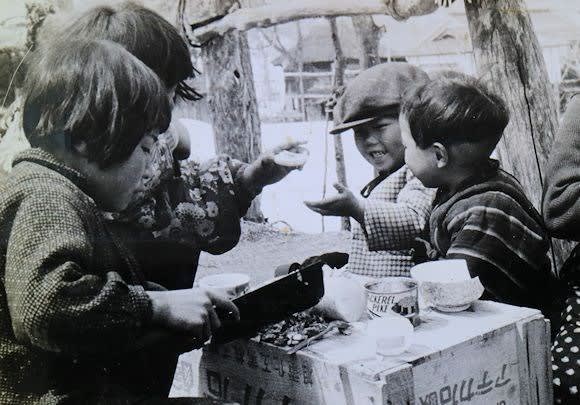

おままごと遊びです

今のお若い方には「おままごと」なんて言ったって分かる人は少ないでしょうね。女の子が筵(むしろ、稲藁で編んだ敷物)を敷いて「おままごと」しようと男の子を招いてお遊びをするんです。

女の子はお母さんかおばさんに、男の子はどこかの旦那さんかお客さまになったつもりになって遊ぶんです。

どこからか見つけてきたお店の商品の空き箱はテーブルで、筵はきれいな畳敷きのお座敷に見立てられているんです。どこかで拾ってきた欠け茶碗もカンッズメの空き缶もきれいな食器です、手ごろの板切れは包丁です。摘んできた野草や木の実は立派な食材です。 女の子はそれらをあき箱の上に並べて料理して美味しいご馳走をつくるんです。「はいお餅です」といって差し出せばそれはお餅になって美味しく食べるまねごとするんです。

招かれた男の子は「今日はお招き頂いてありがとうございます」と挨拶し、女の子の作ったご馳走を頂くのです。野の草も木の実もそれはそれは美味しいご馳走になるんです。

招かれた男の子はどこかの家の立派なご主人のお客になりきって楽しみます。その時の満ち足りて嬉しい気持ちはいまでもはっきりと思い浮かべることができます。

誰に教えてもった分けでもない昔からずっと伝えられている、楽しい「おままごと」あそびなんです。語源はよくはわかりません。

「モノクロ写真見て昔懐かしむ」はNo8で終わります。

でも困ったことに打撲の痛みが完治せず思うような散歩がまだ出来ません。春がきたのに残念です。

と言うことで60年ほど昔、カメラのライカ1台の価格で家1軒が新築できたといわれるようにカメラが高価な時代にリコーフレックスという格安の2眼レフがカメラが手にはいり撮りためてあったモノクロの子供の遊びの写真がありましたのでしばらくその中から選んで投稿させていただくことにいたします。