自分の生い立ちを考えるといつも、ちょっと不思議な気持ちがする。

西の方の日本海の漁村育ちの父と、

北の方の日本海沿いのお街育ちの母が、

ギリギリ駿河に接した関東の山中で暮らしているところに生まれ落ちたからだと思う。

小さな頃から、父と母は生活の中で海海海と言い続け、

小さな私は山間から見える狭い空の向こうに、すばらしい海を思い描いた。

ゆえに山の中の小さな娘の中に、いつもどこかエトランゼみたいな心境が育っていても仕方がない。

山をおりて麓の高校に通う事になったとき、

親友になったのは海辺の民宿を営む家の子だった。

彼女の小麦色の肌や、醸し出す開放的な雰囲気はまさに、海のミューズが具現化したかのように思われた。

そして、私は高校時代、ちっとも勉強しないで、海の傍らの彼女の家に通った。

何をしていたかは、全然思い出せないのに、風景の色彩の鮮やかさ、人々の開けた感じ、そして砂が皮膚にまとわりつく感覚などはいつでも鮮明に蘇る。

海が好きとか、懐かしいとか、そういうのとはちょっと違う。

たまらない。

そう言えば近いだろうか。

小さな頃に、父母が、海の話をするとき、これと同じ感覚を抱いていたのだと思う。

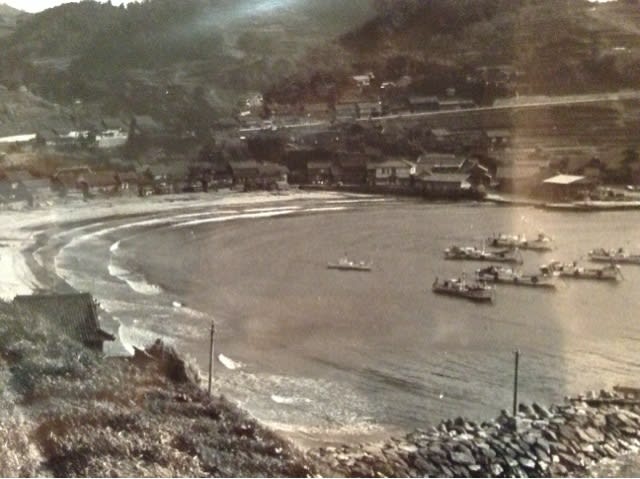

先日叔父さんが持って来てくれた、父の生まれ育った小さな漁村の写真。

ここからのDNAが私に流れていたのなら、仕方がないな。急に自分の中のいろいろな事に合点がいった。

いつも抱いている、どこかに行きたい。覗いてみたい。

そんな欲求は、帰りたい、の端っこだったのかもしれない。