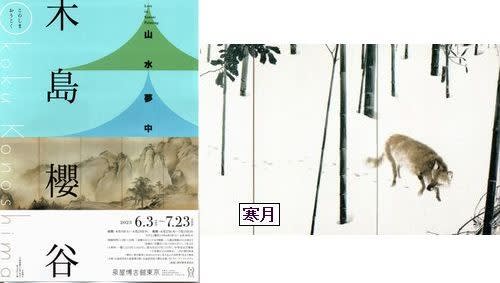

年一回会う友人と明治記念館で昼食を取りお喋りした後、タクシーで根津美術館に行き北宋の書画を鑑賞しました。

今まで南宋(1127-1279)のものは結構見てきましたが、北宋(960-1127)の書画は初めてです。

清朝崩壊時に文化財が流出、それを日本人が蒐集に努めたのです。

山水画はよく見ると傘をさしている人物や天秤棒を担いでいる人物や家などが細かく描かれています。絵に上部には「天下第一」の大きな文字が描かれていてお墨付きを獲得した作品です。

古いものなので全体に赤茶けていて 暗い照明では細かい所は見にくいです。

今回の目玉、李公麟の「五馬図鑑」は大変な人気で行列になっていました。王朝では神品とされた作品です。西域から届いた馬とそれを引く人物も描かれています。五頭の馬はそれぞれ違ってそれを引く人も西域の人もいます。

また、李公麟の「孝経図巻」は源氏物語のように文字と絵が交互に続いて物語りなのではと思いました。

北宋製の料紙に書かれた古今和歌集巻子本がカラフルで美しかったです。

日曜日でしたので観覧者は多く外国の方もとても多かったです。

高低差のある庭園に出て紅葉も楽しみ、表参道駅まで歩き「来年もまたね」と言って別れました。

楽しい一日でした。

場所をミッドタウンに移して孫おすすめの"idee cafe"でお茶しました。私一人では絶対に行かれないcafe、シフォンケーキと季節のドリンクを頂き祖母・娘・孫三代で話に花が咲きました。

場所をミッドタウンに移して孫おすすめの"idee cafe"でお茶しました。私一人では絶対に行かれないcafe、シフォンケーキと季節のドリンクを頂き祖母・娘・孫三代で話に花が咲きました。