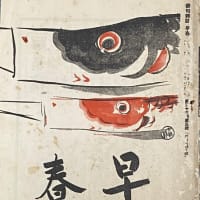

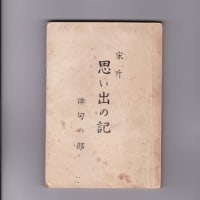

宋斤の俳句 「早春」昭和三年十二月 第六巻六号 近詠・俳句

近詠

刈り草の彼たる山に日は午なり

母に出す手紙に冬のきたけり

梟やはるか燈を出す山戸あり

芭蕉蕪村みな冬の忌の庭落葉

臥てわれの鼻にあつまる冬燈かな

内温泉とて駒下駄で行く石蕗の花

紅葉踏み石ふみ僧のうしろより

石の乗る波のしらけや日短き

満願寺吟行 多田村

雨もちて萩こぼれなし道の萩

雨の水野菊ひたして道行手

手に落つるしずくや雨のつりがね艸

秋雨の寺内艸ふむわれらのみ

竹春や一日降って雨見えず

山秋や雨をわすれてながめゐる

竹の春

竹春の風の綴りの見ゆる哉

稲舟の提燈にみなの寄りてあり

コスモスに行ける細道水の夜

押す花の名知らぬばかり秋深し

早春社十一月本句會 大阪商品陳列所発明協会

家一つ落葉にうまることもなし

渦につき裏を返せる落葉かな

天高し艸にまろへば虫の聲

早春社中央句會 十月二十日 南船場光西寺

草もみじ一茎摘めばさらに濃/Volumes/モーツァルトでプラス思考<情緒安定>き

炭薪を積める裾ばら草もみじ

ぬかごめしこのもしくして夜寒哉

早春社神戸句會

コスモスにモノ思ふ身の若さ哉

すずかけの枯るる葉音に町澄めり

道秋や櫨の實枯を崖の上 櫨の實=はぜのみ

早春社大垣句會

蜻蛉や星も出そめて美濃ひろし

草々の丈を雨中のとんぼ哉

早春社麗例會

いつまでも岸行く燈し水の秋

帆柱のみなみなうつり水の秋

早春社大鐘例會

まどの外を帆ののぼり去り秋の晴

秋晴れの敷石に飛ぶいなご哉

近詠

刈り草の彼たる山に日は午なり

母に出す手紙に冬のきたけり

梟やはるか燈を出す山戸あり

芭蕉蕪村みな冬の忌の庭落葉

臥てわれの鼻にあつまる冬燈かな

内温泉とて駒下駄で行く石蕗の花

紅葉踏み石ふみ僧のうしろより

石の乗る波のしらけや日短き

満願寺吟行 多田村

雨もちて萩こぼれなし道の萩

雨の水野菊ひたして道行手

手に落つるしずくや雨のつりがね艸

秋雨の寺内艸ふむわれらのみ

竹春や一日降って雨見えず

山秋や雨をわすれてながめゐる

竹の春

竹春の風の綴りの見ゆる哉

稲舟の提燈にみなの寄りてあり

コスモスに行ける細道水の夜

押す花の名知らぬばかり秋深し

早春社十一月本句會 大阪商品陳列所発明協会

家一つ落葉にうまることもなし

渦につき裏を返せる落葉かな

天高し艸にまろへば虫の聲

早春社中央句會 十月二十日 南船場光西寺

草もみじ一茎摘めばさらに濃/Volumes/モーツァルトでプラス思考<情緒安定>き

炭薪を積める裾ばら草もみじ

ぬかごめしこのもしくして夜寒哉

早春社神戸句會

コスモスにモノ思ふ身の若さ哉

すずかけの枯るる葉音に町澄めり

道秋や櫨の實枯を崖の上 櫨の實=はぜのみ

早春社大垣句會

蜻蛉や星も出そめて美濃ひろし

草々の丈を雨中のとんぼ哉

早春社麗例會

いつまでも岸行く燈し水の秋

帆柱のみなみなうつり水の秋

早春社大鐘例會

まどの外を帆ののぼり去り秋の晴

秋晴れの敷石に飛ぶいなご哉

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます