(宇佐神宮拝殿)

豊後高田の真木大堂のあとは、宇佐市にむかい初めに大分県の歴史博物館(宇佐風土記の丘)にまずは行きました。

県立博物館は、大分県内の歴史に関する、特に重要文化財などの複製品を展示して紹介しています。入って正面には熊野磨崖仏の複製が原寸大でドンと展示されていました。これらの複製品は、この後の各訪問地に関連していますので、その時に都度ご紹介していきます。

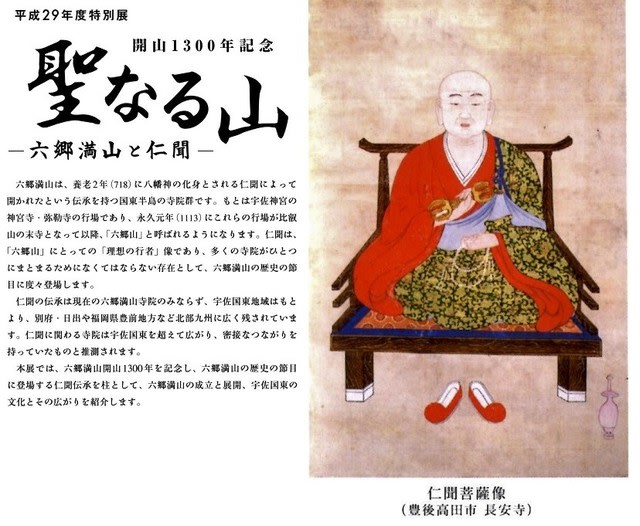

丁度、今回の旅のタイトルにもしました「六郷満山」にかかわる特別展示もされていました。ツアー中にガイドさんや、この博物館でも学芸員の方からの説明がありましたが、この六郷満山の開祖者は「仁聞(にんもん)」という方で、どうやら伝説上の人物のようです。そして、この仁聞伝説は江戸期に盛んになって、六郷満山信仰もピークを迎えたようです。

(歴史博物館・特別展パンフより転載)

なお、見学はありませんでしたが、歴史博物館は風土記の丘に併設されて建てられています。円墳の部分しか写っていませんが、博物館の前には、前方後円墳を見ることもできました。

博物館の後に訪れたのが、全国に4万社余りあるという八幡様の総本宮である「宇佐神宮」でした。八幡信仰とは、応神天皇のご聖徳を八幡神として称えるとともに、仏教文化と、我が国固有の神道とを習合したものと考えられている、ということです。六郷満山の開祖仁聞さんも応神天皇の化身と伝承されている、ということです。

(歴史博物館のジオラマの一部、明治の神仏分離で壊されてしまいましたが、川沿いの伽藍が宇佐宮の弥勒寺の再現模型です。丘になった奥が現在の宇佐神宮に当たります。)

(宇佐神宮の三神、右の像は歴史博物館の展示品で、左から一神、二神、三神)

冒頭の写真は拝殿で本殿ではありません。本殿は拝殿の後に隠れて見ることができませんが、江戸期に再建されたもので、三神が祭られており、三殿のしかもそれぞれ二重構造の特殊な造りで、国宝に指定されています。

(本殿の模型、歴史博物館の展示品)

最後に境内のご紹介です。