京都近代美術館で開催中のコレクション展です。

古今東西を問わず、美術の中で「動物」は盛んに表現されてきました。

鳥や獣、虫、魚といった動物たちの中には人間にとって身近なもの、それどころか不可欠でさえあるものもいるからでしょう。

食糧となる動物もいれば、生活を補助してくれる動物もいますが、家族同然の愛情を注がれる動物もいます。

ですから動物の造形が多く生み出されてきたのは自然なことだったといえますが、それだけではありません。

多様な地域の歴史、文化の中で動物は色々な観念や理想をも象徴してきました。

東洋の文化においてコウモリが福を表し、魚群が豊穣や子孫繁栄を表してきたのはその一例です。

動物の姿はそうした象徴性によっても喜ばれてきたのです。

日本の近代美術でも動物の表現は好まれましたが、日本画の場合、東洋の伝統を受け継いで動物の美と意味を表してきた面があったのに対し、洋画の場合は、近代性の標榜の下、動物の造形性を純粋に探求するような面が強かったといえるかもしれません。

しかし、だからこそ動物の姿かたちに対する画家たちの眼差しが素朴に、率直に表れていると見てもよいのかもしれません。

この展示では、当館所蔵の日本近代洋画の中から、動物が描かれた作品を集めています。動物そのものを描いたものもあれば、風景や風俗の一部として動物を点じたものもあります。

それぞれの絵の中で動物がどのような眼差しを向けられているのか、想像しながらご覧ください。

都島英喜 「窓」 1925

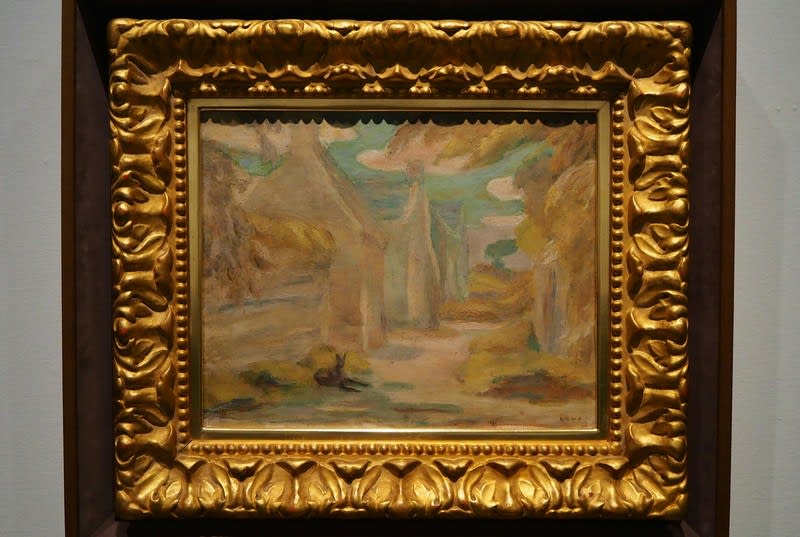

坂本繁二郎 「ヴァンヌ郊外」 1923

坂本繁二郎 「母子馬」 1960

大久保作次郎 「街角の魚店」 1927

黒田重太郎 「鵞鳥とレダ」 1932

小林和作 「鳩」 1943

須田国太郎 「海亀」 1940

須田国太郎 「動物園」 1953

須田国太郎 「鵜」 1952

岡崎桃乞 「猫図」 1949

小牧源太郎 「稲荷図NO1」 1947

小牧源太郎 「マユ」 1935

小牧源太郎 「エビ」 1935

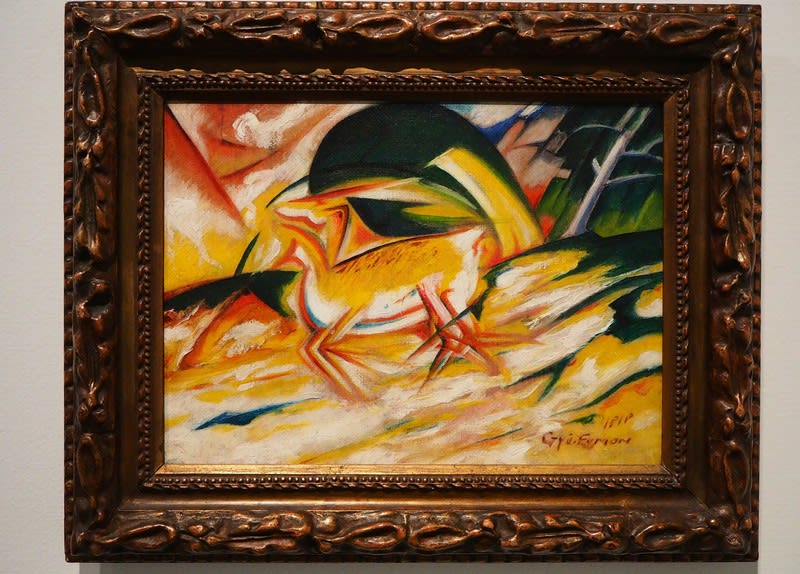

普門 暁 「鹿・光」 1919

石垣栄太郎 「鞭うつ」 1925

国吉康雄 「鶏に餌をやる少年」 1923

長谷川三郎 「蝶の軌跡」 1937

河合寛次郎作品

花下翔鳳壺 1922

辰砂丸紋四方壺 1938

辰砂丸紋扁壺 1950

魚鉢 1951

鉄薬魚紋扁壺 1940

ユージン・スミスの写真