前回の投稿のラストの2枚は三重県津市です。(嵐の二宮さんが主演の映画のロケ地だったそうです)

ロケ地の海辺へ行ったのは、月の出時刻がちょうどよかったのと、潮時的にも釣果が期待できそうな時間だったので、偶々行ってみただけでした。

平日にもかかわらず、釣り人はそれなりにいて、皆様感じの良い応対をしてくれたものの釣果は「駄目だね・・」の返答ばかりでした。

で、津市へ行った目的はこちら・・・*注:ここから先はマニアックな内容になります(笑)

三重県総合博物館の「クジラはいるか!?」を見るためでした。

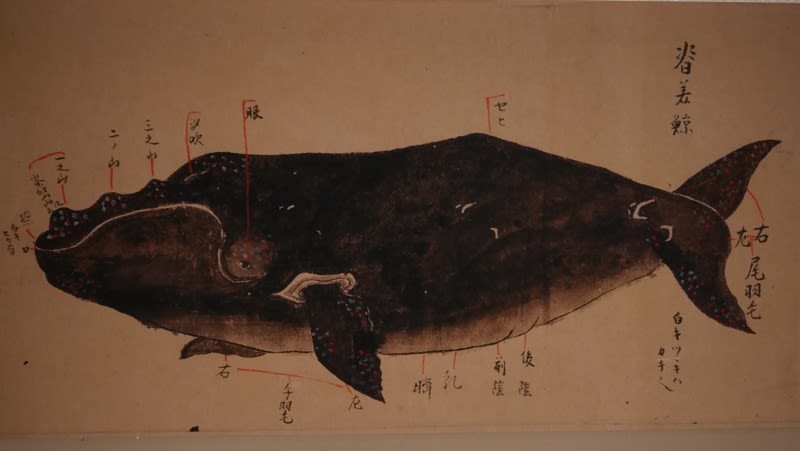

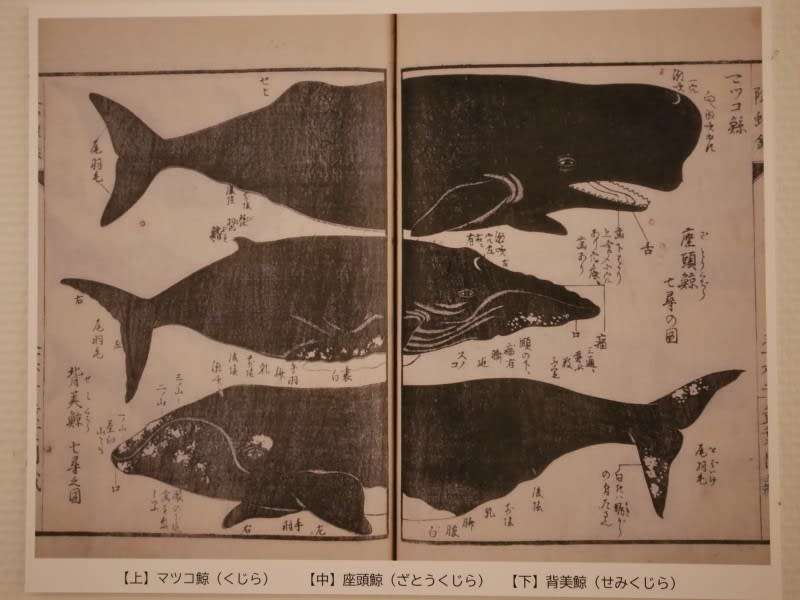

「六鯨図并捕鯨具」三重県総合博物館(MieMu:みえむ)

解説には「写し」とありましたが・・当時は近隣沿岸にいたと言われる、セミクジラ等6種のクジラが、図鑑のような小さなサイズに書かれていたのが見え、ルンルン気分でした(笑)

ちなみに鮮明な画像はこちらをご覧ください・・

①「六鯨之圖」 国立国会図書館 デジタルコレクション

②くじらの博物館デジタルミュージアム 「太地の古式捕鯨」

巨大なセミクジラが、どんな大きさでどんな感じに描かれていたのかが見れたのが収穫でした。

別物で、書に綴じられているモノ等も・・

ちなみに我が国の捕鯨の歴史はこちらをご覧ください・・

で、何が言いたいのかといいますと・・以前読んだ「クジラ その歴史と科学」小松正之氏著に記されている通り・・

「鯨捕りは伊勢・三河湾で、沿岸性のセミクジラとコククジラを捕るために、師崎の漁師「伝次」が1570年に突き捕り式捕鯨を考え出し、内海でクジラの捕獲に成功したのが日本で最初の捕鯨とされる。」から・・

江戸時代初期までは、この巨大なセミクジラが、近隣の伊勢湾を泳いでいたらしい・・と空想し・・

「すげぇよなぁ~」・・「見てみたいなぁ~」なんて思いが増したのでした。

(捕り尽くされて、江戸時代に既にいなくなったそうですが・・)

↑こちらの写真は、東京海洋大学の鯨ギャラリーのセミクジラ全身骨格

(体長17.1m、体重67.2t。完全な骨格標本では世界最大級。1961年8月アラスカにて捕獲)

ちなみにクジラひげのサイズも・・セミクジラは巨大です。

一番上がセミクジラ

真ん中左がシロナガスクジラ、右がニタリクジラ。

下段左がナガスクジラ、右がイワシクジラ。(こちらの写真も東京海洋大学の展示です)

(地上最大生物とも言われるシロナガスクジラよりも遥かにデカイのです!)

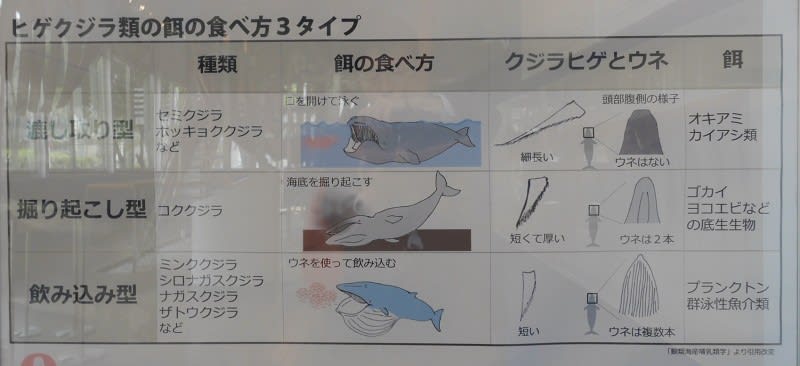

↑こちらも東京海洋大学の解説です。

何だが、まとまりのない状況になってきましたが・・更に脱線します。。

先の「クジラその歴史と科学」によりますと、

「古事記の中でクジラに関する記述は神武天皇の条にあり、鯨ではなく久治良やイサナ(勇魚)と書かれていた。」

とあります。

そんな古事記に記されたクジラの呼び名にちなんでいると思われる「勇魚会」というHPが公開されております。

なんと、副会長の一人には名古屋港水族館の飼育員の方の名前が・・・(もちろん知らない方ですが・・笑)

機関紙「勇魚」バックナンバーのタイトルには極めて惹かれるのですが・・・

お世話になった「うみうし通信」のように、何かつながりがあれば、サラッと入会できるのですが、所属機関名が主で中身が見えないHPからは、とてもハードルが高そうなんですよね・・・

(誰か、機関紙を見せてくれないかなぁ・・・とのボヤキです。。)

ちなみに、うみうしくらぶの公益財団法人 水産無脊椎動物研究所さまは、私のような一般ド素人の質問に対して、実に的確かつ丁寧な応対で、専門の先生からの返答を頂け、大変にありがたく、とても嬉しかったのです・・

「その節は、大変にありがとうございました。」

(今更ここに書いても伝わることは無いと思いますが・・汗)

イカン・・話が更に脱線している。。

こうなったら勢いで・・セミクジラで検索すると、必ず出てくる「大背美流れ(おおせみながれ)」について、「太地町の歴史・分化を探るHP」のリンクも貼っておきます。

最後にクジラ展の展示に戻って・・・「これは良い!!」と思った実物大タペストリーです。

以上、クジラ展の紹介のつもりが、セミクジラを見てみたかった・・との思に脱線した与太話でした。

ご覧いただき、ありがとうございました。

(PS.昨日の前半の写真の紹介は・・どうしようかなぁ~)