突然ですが割り込みます。神戸で水木しげる妖怪展があり、その切符を貰ったので行って来ました。

ゲゲゲの鬼太郎の世界には、少し年代的にはずれていますが、結構人々の夢を身近にさせてくれた鬼太郎の人気は衰えませんね。

こういう特別展では、撮影禁止が多くて、blogでは紹介をしにくいのですが、可能な範囲で、その感動を紹介します。

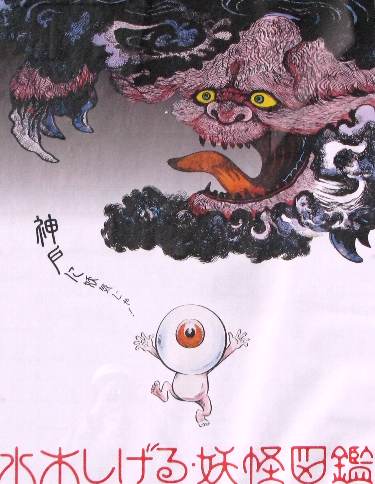

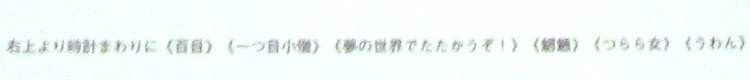

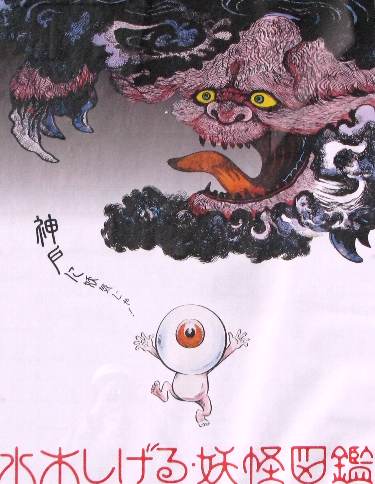

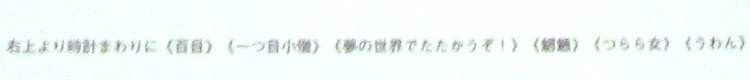

会場入口の看板です。昔からある一つ目小僧は、どこか愛嬌があるのですが、これはどうでしょうか。

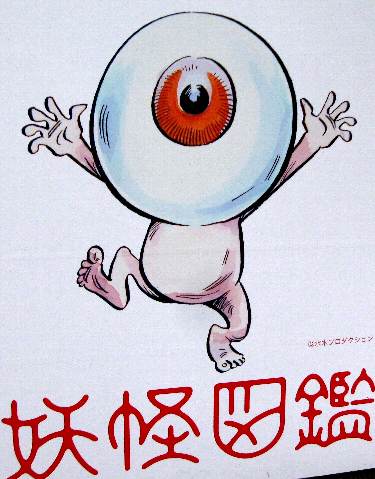

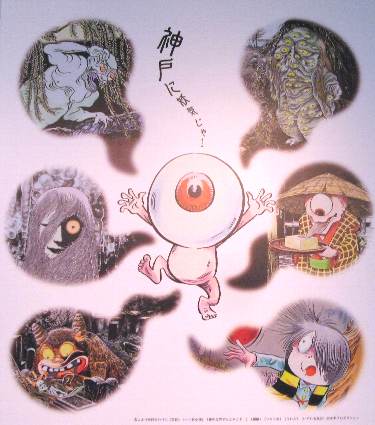

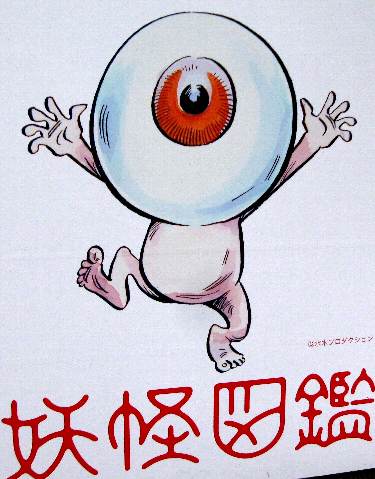

入口玄関にあった妖怪です。目玉おやじは、鬼太郎をいつも護ってくれる父の目玉です。

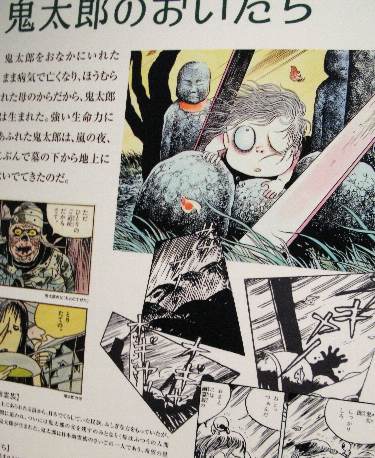

鬼太郎の最も周辺にいる仲間です。

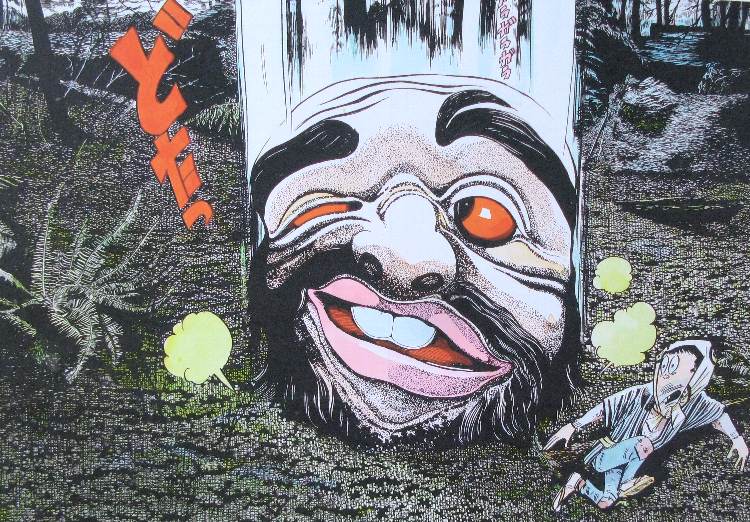

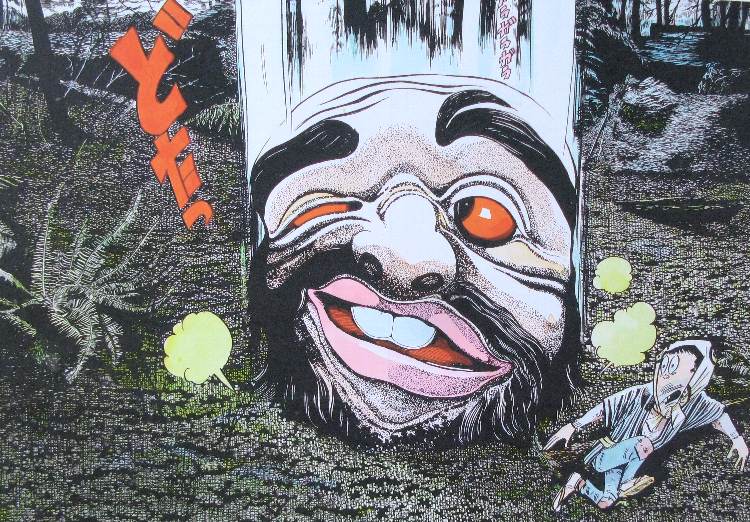

「つるべ落とし」。秋の夕陽は釣瓶落としとか言いますね。

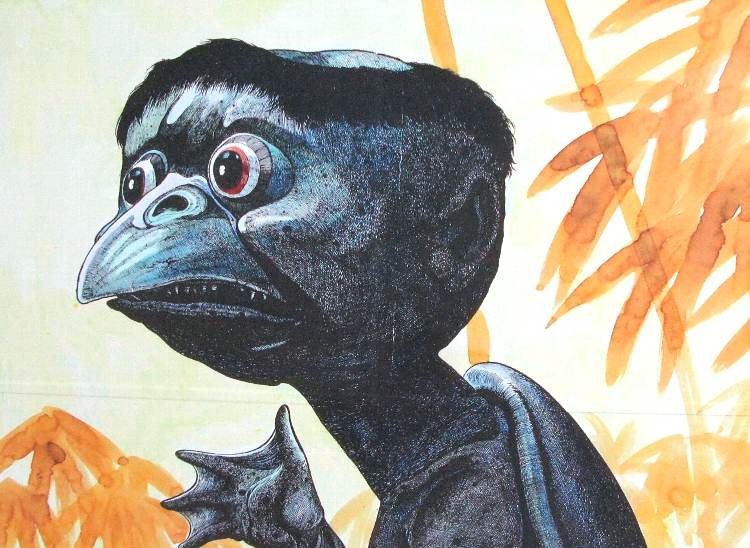

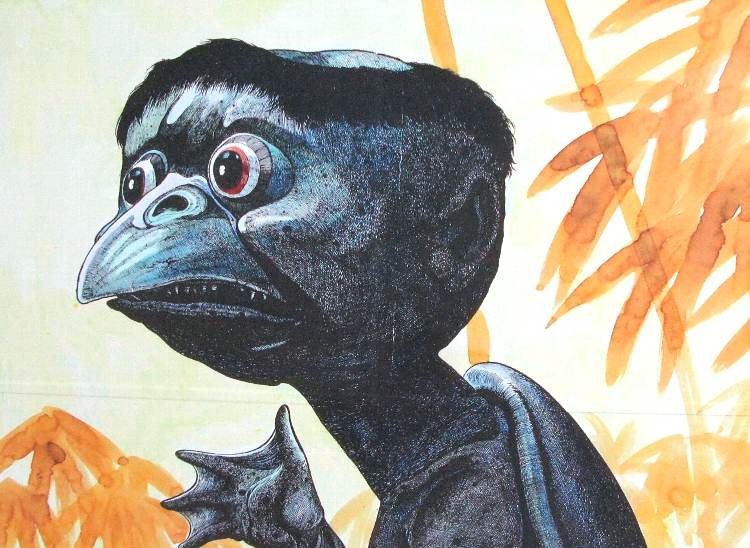

「河太郎」。河童の河太郎ですね。

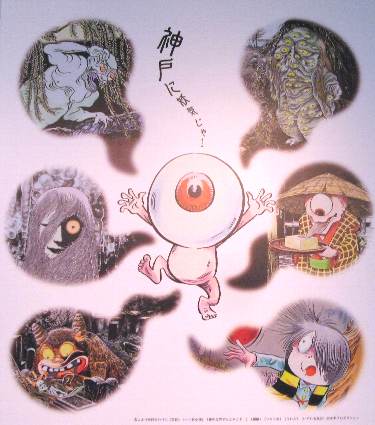

いろいろと出てくる妖怪たちの内面白そうな物です。

「百目」は人を見つめると,一つの眼がその人の後を追いかけてきます。魑魅魍魎(ちみもうりょう)と言いますが、その「魍魎」という妖怪です。「うわん」は夜歩いていると「うわん」といって叫び声が聞えます。

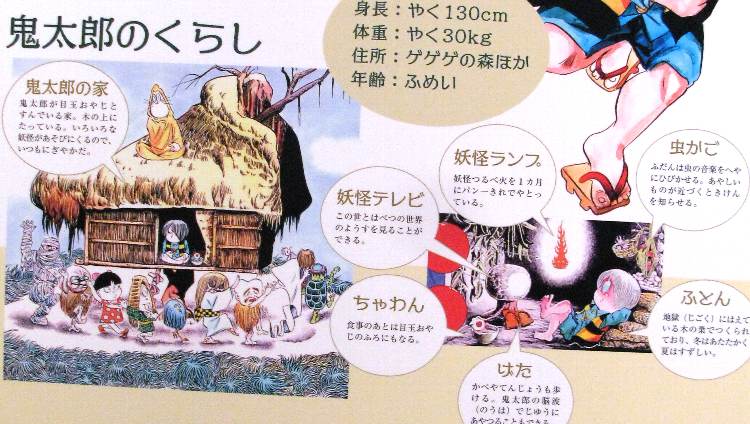

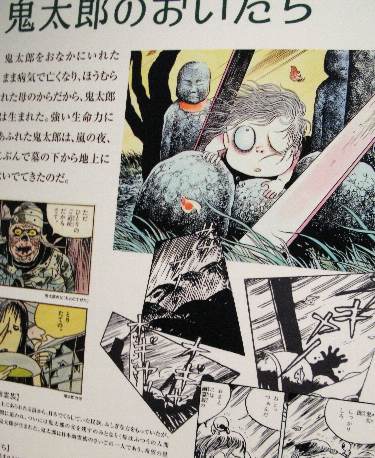

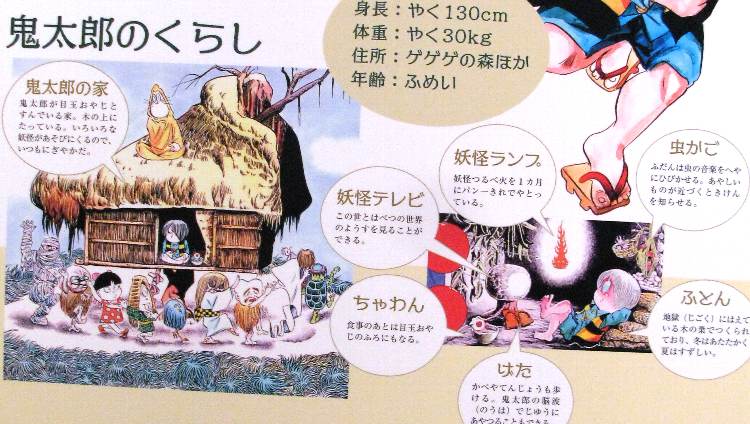

鳥取県境港の記念館にもあった鬼太郎のプロフィール。

記念撮影用のセットです。左下の白いのは一旦木綿です。

三宮の駅ビルから見たターミナルです。そこには、なっなっなんと!ドラキュラを迎えにきたのでしょうか、ずらり並んだ、黒い妖怪馬車が並んでいました。

最近は黒いタクシーが増えましたね。

過去の当昆布blogでは2008.9/16-21,9/23-28,と10/1-2に、境港の鬼太郎を詳しく連載しています。御覧いただければ幸甚。

ゲゲゲの鬼太郎の世界には、少し年代的にはずれていますが、結構人々の夢を身近にさせてくれた鬼太郎の人気は衰えませんね。

こういう特別展では、撮影禁止が多くて、blogでは紹介をしにくいのですが、可能な範囲で、その感動を紹介します。

会場入口の看板です。昔からある一つ目小僧は、どこか愛嬌があるのですが、これはどうでしょうか。

入口玄関にあった妖怪です。目玉おやじは、鬼太郎をいつも護ってくれる父の目玉です。

鬼太郎の最も周辺にいる仲間です。

「つるべ落とし」。秋の夕陽は釣瓶落としとか言いますね。

「河太郎」。河童の河太郎ですね。

いろいろと出てくる妖怪たちの内面白そうな物です。

「百目」は人を見つめると,一つの眼がその人の後を追いかけてきます。魑魅魍魎(ちみもうりょう)と言いますが、その「魍魎」という妖怪です。「うわん」は夜歩いていると「うわん」といって叫び声が聞えます。

鳥取県境港の記念館にもあった鬼太郎のプロフィール。

記念撮影用のセットです。左下の白いのは一旦木綿です。

三宮の駅ビルから見たターミナルです。そこには、なっなっなんと!ドラキュラを迎えにきたのでしょうか、ずらり並んだ、黒い妖怪馬車が並んでいました。

最近は黒いタクシーが増えましたね。

過去の当昆布blogでは2008.9/16-21,9/23-28,と10/1-2に、境港の鬼太郎を詳しく連載しています。御覧いただければ幸甚。