みなさまこんにちわ。省察のために、今月を振り返ってみます。

Full webの指導医講習会があったり、学会発表や講演がいくつもあったりで、なんとか乗り切りました。

ほとんどの場合は当直や作業をしながらスクラブ姿で発表(失礼しました!物理・時間的にダブルブッキングはもう避けられません)

MHQSの方は多分力の抜き加減もわかり、慣れてきました。えげつなく理解不能な難しい講義がある一方でとっても本質的な楽しい授業もあって

そもそも大学教員として本当に良い教育とは何かを常に考えさせられます。今回は少し省察して自分の学びを振り返ります。

一方的にBusyなスライドに文字をぎゅーぎゅーに詰め込んで、知識や自分の研究テーマを投げつけてくる自己満足的授業(Harvardではこれはまず無いですが)は、基本的に教員の教えた感的な満足感を満たすためにやっていることが多いです。学生さんにとって、文字がいっぱいのスライドが次から次へと早送りされて、結局90分座っていたけど何も身についていない?という不幸に時間になることもあるかもしれません。

なんどもいいますが、もうDigital native世代に90分黙って座ってスライドを読め!!はもう厳しいでしょう。

我々だって、江戸時代の寺子屋で正座で暗唱させられたら厳しいですよね。

それで、思うのですが学生一桁しかいないアットホーム なHarvard Medica schoolの教育のいいところの一つは(数百人規模のHSPHはわかりません)

”学び手が何を理解して何ができるようになったか?”

”人に教えることができるようになったか?”

そして面白いことにMHQSの最大のミッションは

”リーダーとして考え方を身につけて、現場で仲間と動くことができるようになったか??”

かなと思います。

こういった教育を受けている自分にメタ認知をしていてようやく気づきます。

7月の終わり、かなりしんどかったPatient safety Intensiveコースの最後の授業、Program Directorが自分の最後のスライドとメッセージで感動して泣いてしまっていたのをみて、彼女のその熱量に、その思いに大学院生一同が感銘を受けたのを思い出します。そういえば、Dubaiに集まったICRT卒業式でもGreat Mentor K.C が感動して涙をながされていたのをみて、その後続のための思いに感動したなぁということを3年ぶりに思いだしました。これはアメリカの文化なのかもしれませんね。

ディレクターのDr. Tessは次世代のリーダー、次世代のリーダー、毎日なんどもなんどもおっしゃっていたので、そういう思いで我々に教えてくださっているのかと思うと、自分も頑張ってやってきたつもりではいるのですが、そのマインドセットで教育できていたか反省をします。僕もそんなになれるかしら??

内容は、理解不可能な学問的なこともあればとんでもなく楽しい授業もあります。前回はブタの絵でした。

いかに詳細すぎる情報や説明が人のミスや勘違いを招くか?を実証する実験です。(良かれと思って僕らやっていませんか?)

とりあえず、国の機関や組織は文章で一方的に送りつけてくる傾向がありますが、本質は”受け手が理解し行動しなければならない”わけで、次のように面白い実験です。

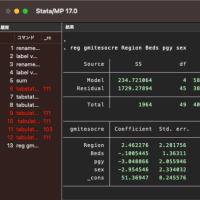

ブタの絵をかけという説明書:しかし、これは恥ずかしい。左上が僕のです。

そして、無駄な説明書を省いて、結局最終的なアウトカムを絵的に見せた場合の結果。

みてください!この地球上バラバラの場所からの満場一致感。楽しいでしょ!?

僕はこの分野は必ず10年以内に日本で盛り上がると確信しています。Harvard Medical School MHQSは僕が初めての日本人なので、

もし僕がDrop outしてしまったら、不甲斐ない僕なんかのせいでイメージが悪くなり二度と日本人はとってくれなくなるかもしれないかもという適度なプレッシャーがあります。それだけはなんとしても避けねば!若い後続の方が学ぶチャンスを無くしてはならないとこちらは必死です。逆をいえば、次の若者たちのために僕が紹介することもできるわけなので。

そんなこんなで、自分たちの施設の医療の質を、教育の質を、人を呼び込み、盛り上げる講座の運命を(笑)色々な面で建設的に、成長させていくために必要なノウハウの全てを、今アラフォーの自分に叩き込もうと、朝から朝までなんとか頑張ってます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます