平成27年2月24日、平成26年10月23日から手掛けていた童地蔵が彫りあがりました。

以前にも彫りましたので、今回は2作目の童地蔵となります。

前回は桂で彫りましたが、今回はシナを使用しました。

シナの木はとても軟らかく彫りやすかったのですが、出来栄えはやはり前回の桂の方が優っているようです。

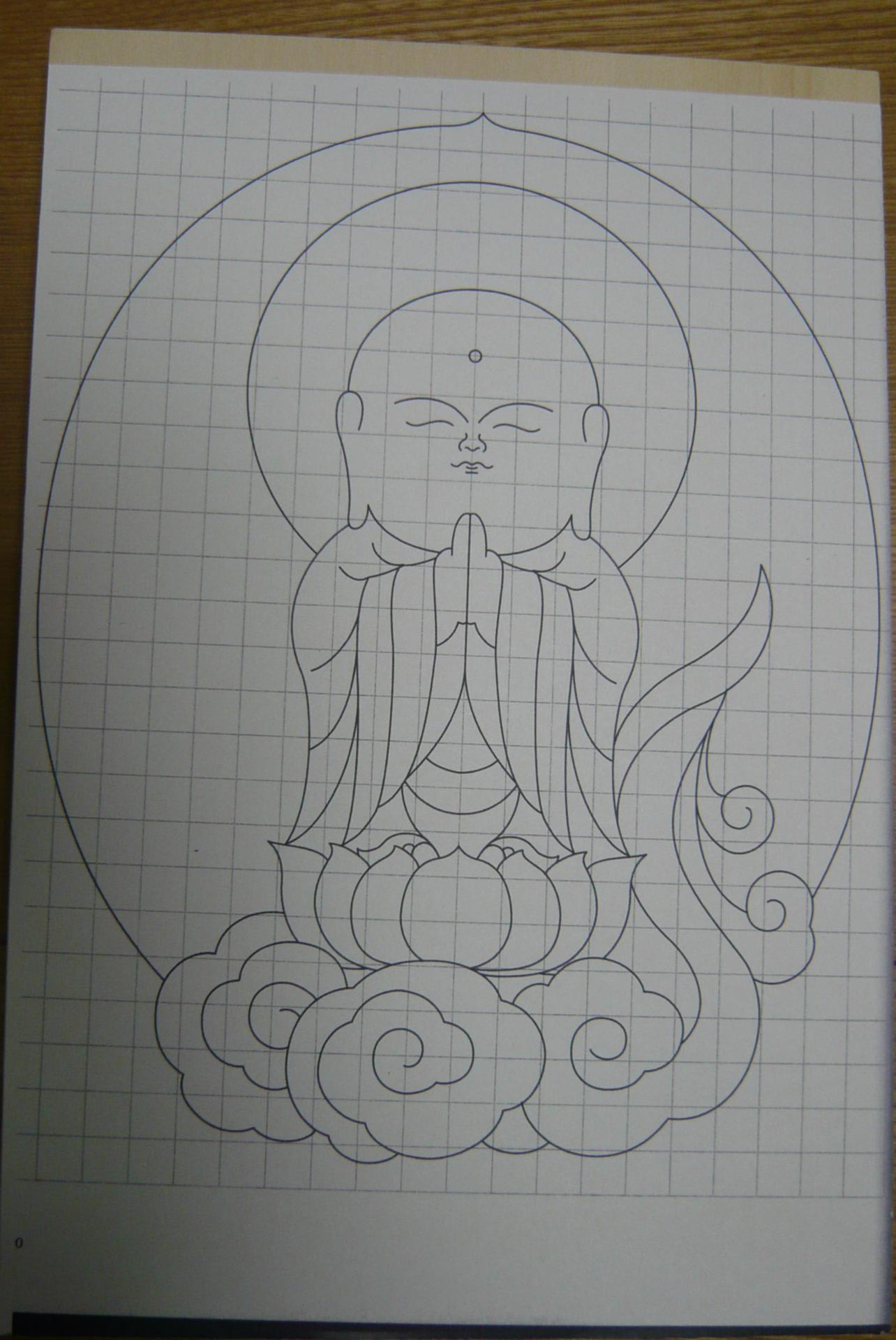

童地蔵(どうじぞう):「お地蔵さん」は庶民に親しみやすい僧形で、釈迦入滅後の現在、六道の衆生を救うべく私たちに教えを導きます。礼拝供養すれば、たくさんの功徳が得られるとも言われています。童地蔵は、そのような「お地蔵さん」の童のお姿です。お地蔵様が彼方浄土から雲に乗って私たちを救いに現れたという場面を想像した板彫り(レリーフ)です。

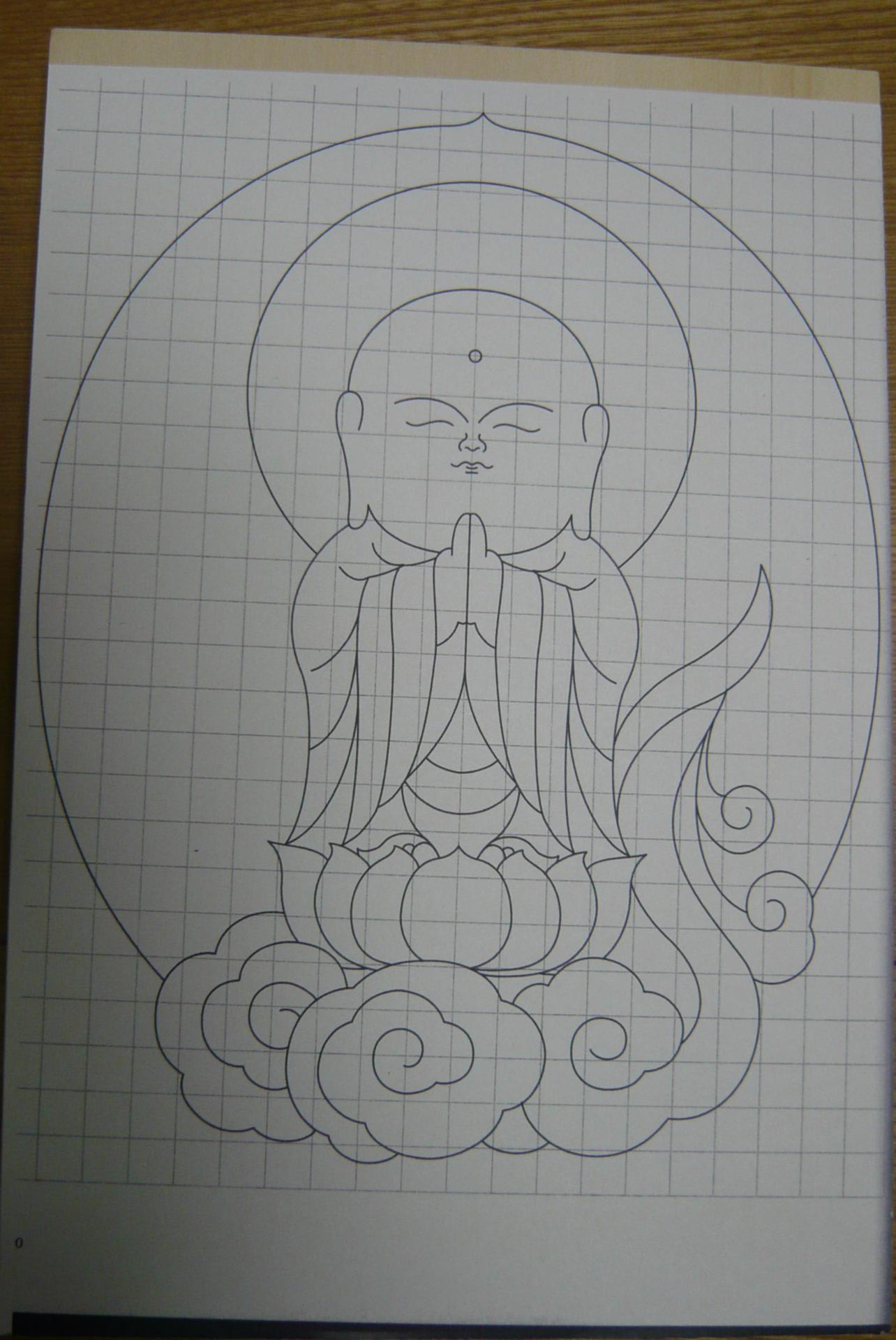

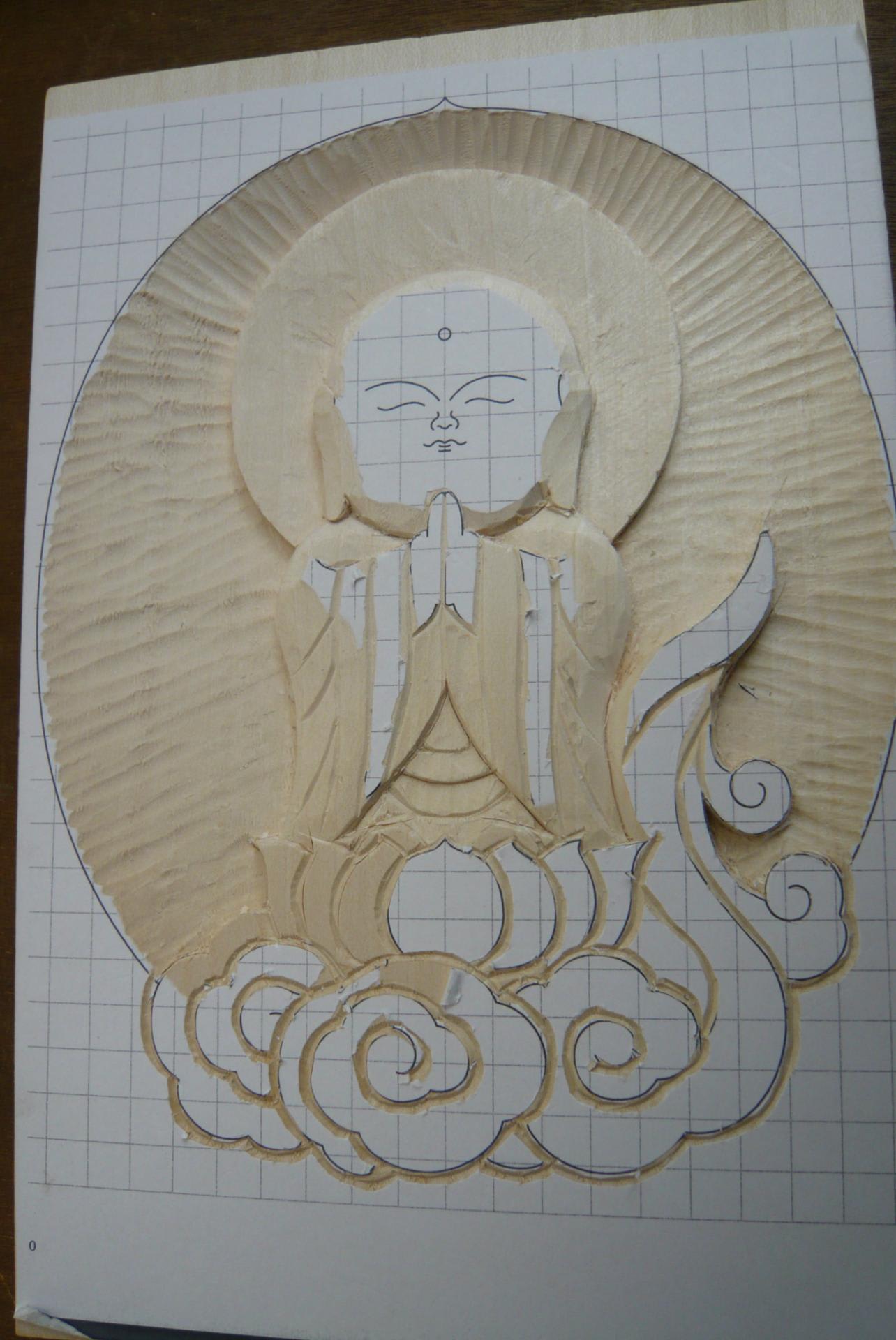

平成26年10月23日、図案を板にスプレー糊で貼り付けてよく乾かします。

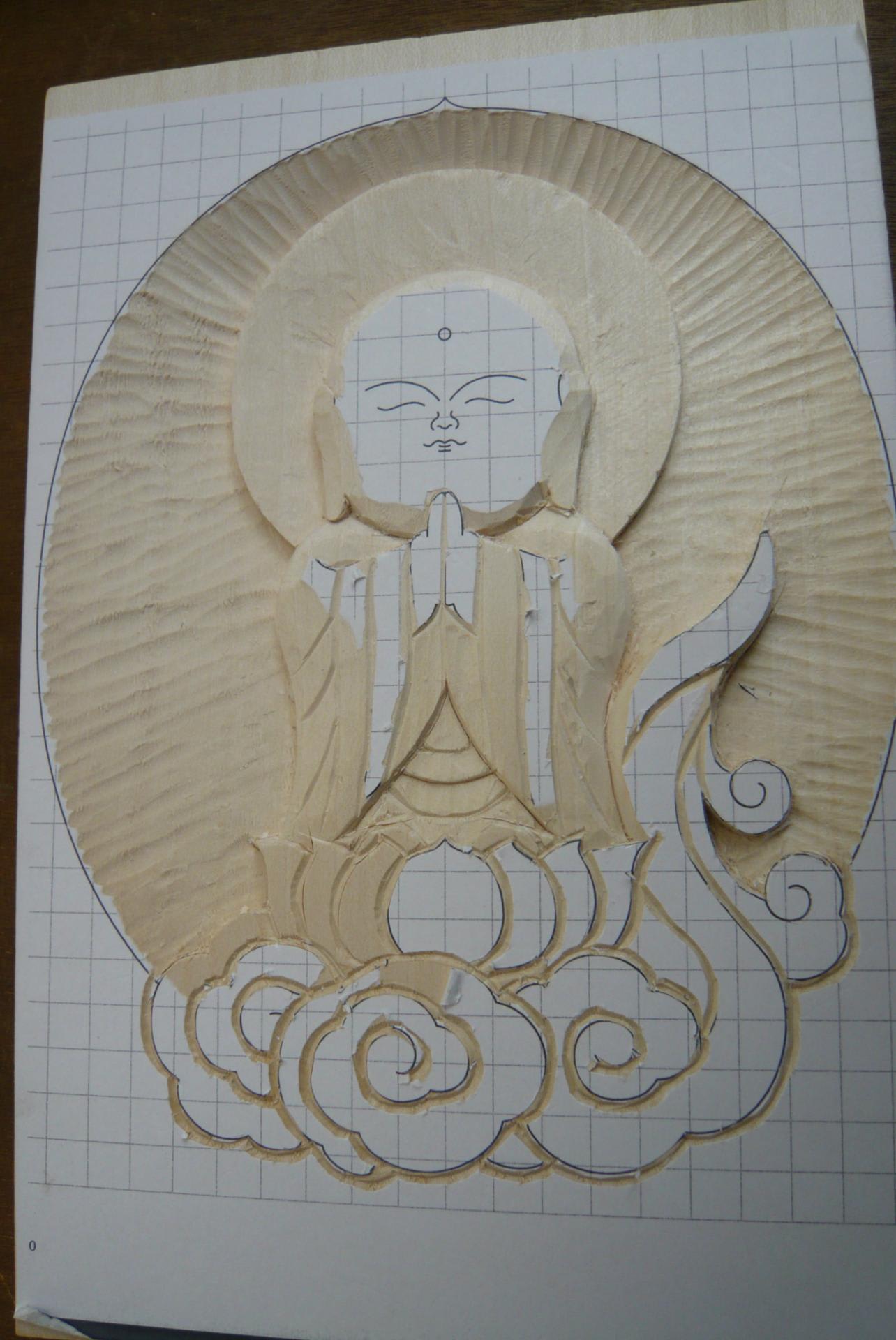

平成27年1月31日、仏像から発せられる光背から彫り始める。

平成27年2月6日です。

光背が彫れたら、童地蔵を彫って行きます。

まずは荒彫りで手前の部分になる顔や手、袈裟などを残しながら童地蔵の周りを彫って行きます。

作業場所風景。

サンルームにテーブルを持ち出して作業場としました。

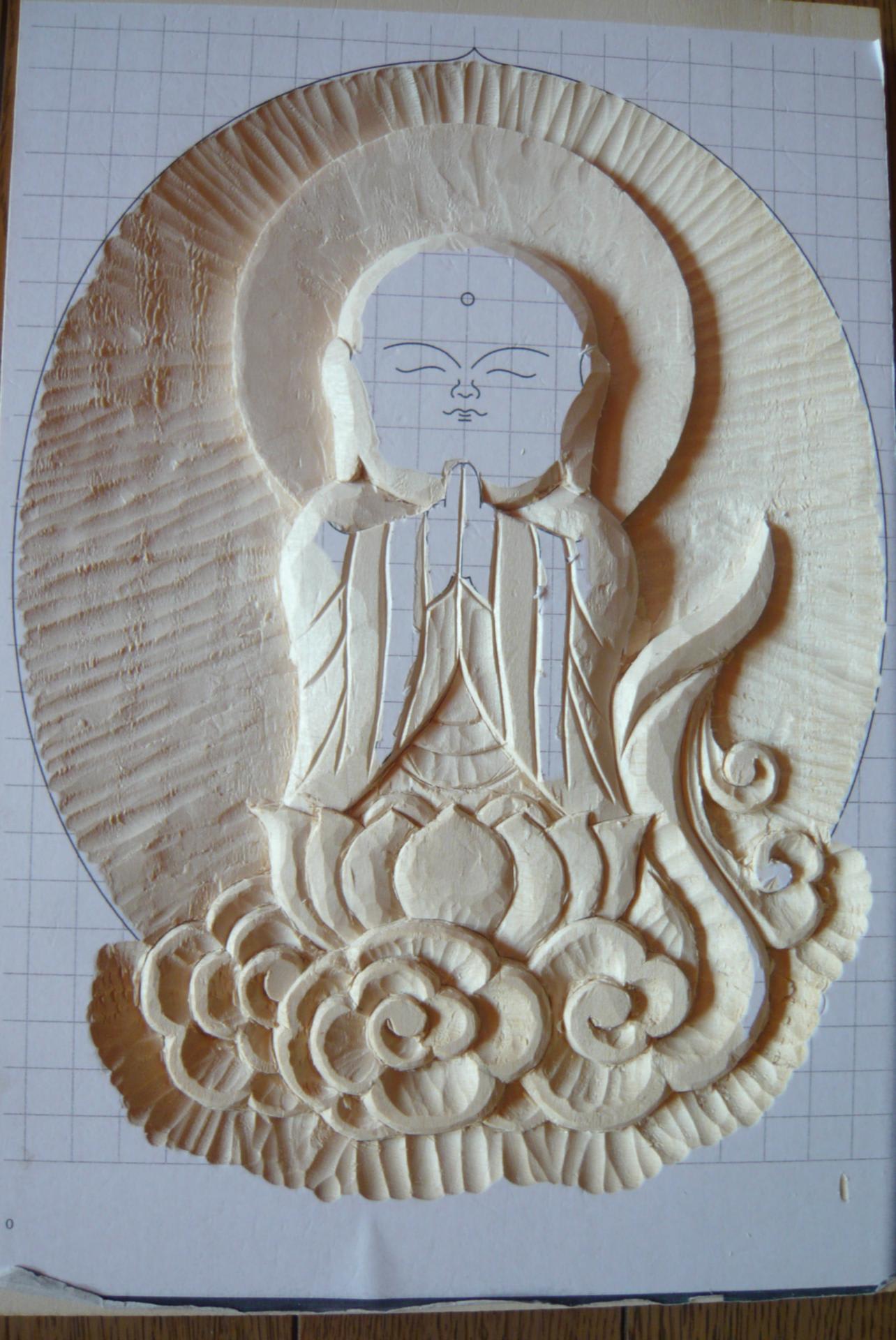

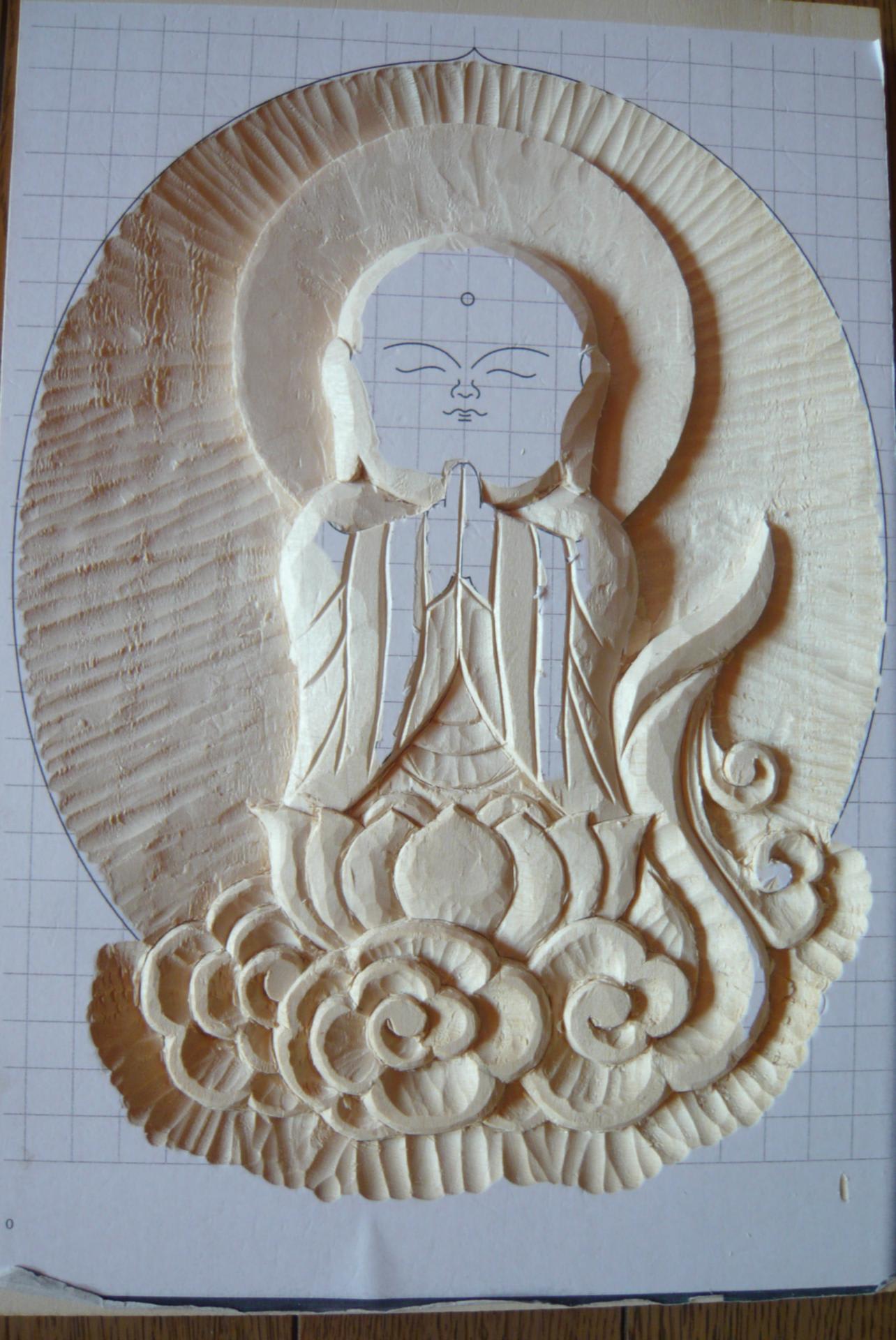

雲と蓮華の荒彫りです。

平成27年2月11日、雲と蓮華の中彫りです。

雲の形を作り込みます。台座(蓮華台)も同様に整えて行きます。

雲の仕上げと蓮華台の花びらのスジを彫り込んで行きます。

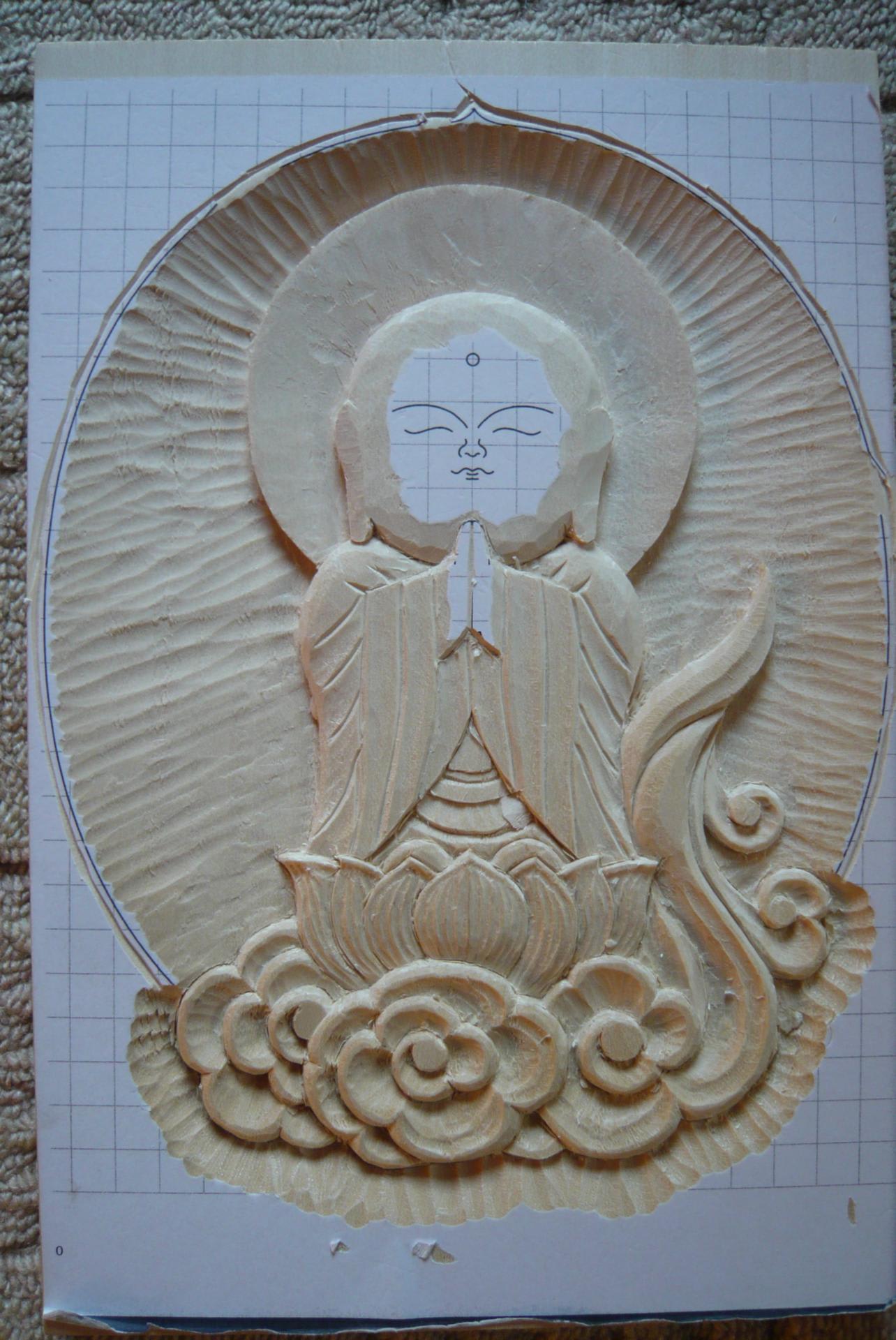

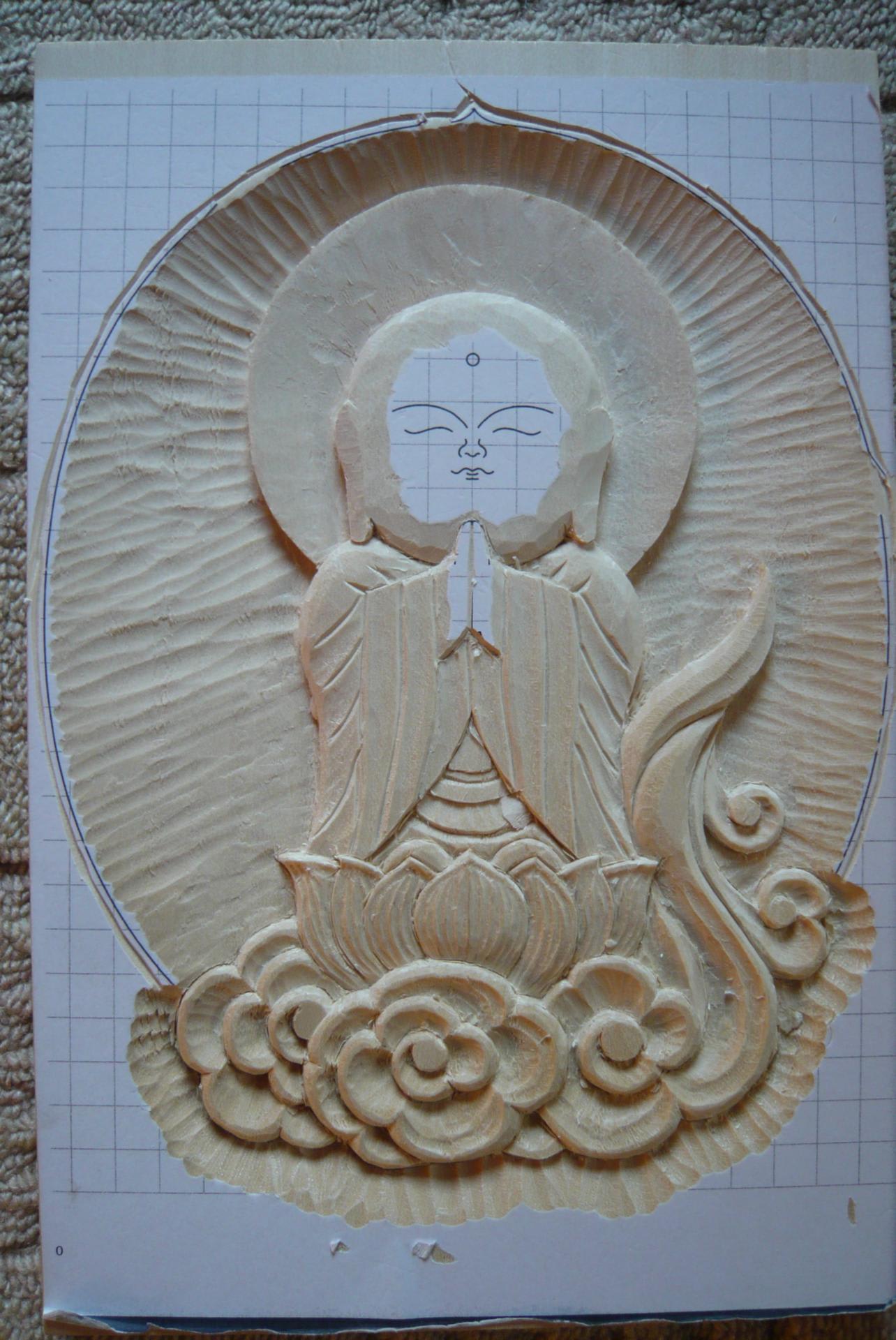

平成27年2月24日、顔の大まかな彫りが済んだところで背景をくりぬく工程に入って行きます。

鉛筆で鋸を入れる線を書き込んで、鋸で余分な部分を大まかに切り落とします。

鋸で切り落としたあと、残った部分は切り出し刀を使ってなめらかに削ります。

なめらかに削り終わったところです。

だいぶ恰好がついてきました。

いよいよ彫りあがりました。

なんとなく神々しい童地蔵が彫りあがりました。

自分としては満足のゆく出来栄えです。

次回は「童観音」彫りに挑戦する予定です。

以前にも彫りましたので、今回は2作目の童地蔵となります。

前回は桂で彫りましたが、今回はシナを使用しました。

シナの木はとても軟らかく彫りやすかったのですが、出来栄えはやはり前回の桂の方が優っているようです。

童地蔵(どうじぞう):「お地蔵さん」は庶民に親しみやすい僧形で、釈迦入滅後の現在、六道の衆生を救うべく私たちに教えを導きます。礼拝供養すれば、たくさんの功徳が得られるとも言われています。童地蔵は、そのような「お地蔵さん」の童のお姿です。お地蔵様が彼方浄土から雲に乗って私たちを救いに現れたという場面を想像した板彫り(レリーフ)です。

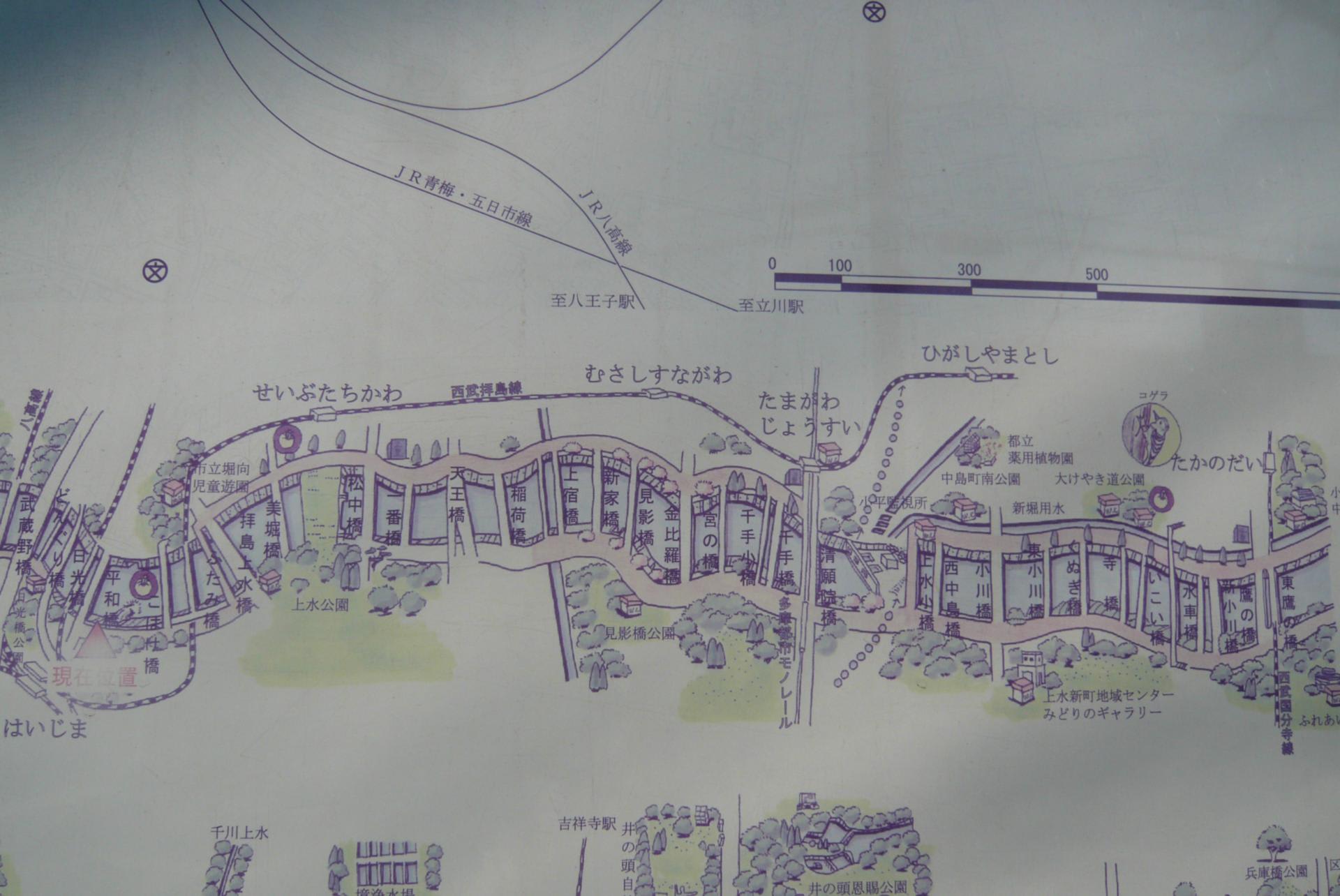

平成26年10月23日、図案を板にスプレー糊で貼り付けてよく乾かします。

平成27年1月31日、仏像から発せられる光背から彫り始める。

平成27年2月6日です。

光背が彫れたら、童地蔵を彫って行きます。

まずは荒彫りで手前の部分になる顔や手、袈裟などを残しながら童地蔵の周りを彫って行きます。

作業場所風景。

サンルームにテーブルを持ち出して作業場としました。

雲と蓮華の荒彫りです。

平成27年2月11日、雲と蓮華の中彫りです。

雲の形を作り込みます。台座(蓮華台)も同様に整えて行きます。

雲の仕上げと蓮華台の花びらのスジを彫り込んで行きます。

平成27年2月24日、顔の大まかな彫りが済んだところで背景をくりぬく工程に入って行きます。

鉛筆で鋸を入れる線を書き込んで、鋸で余分な部分を大まかに切り落とします。

鋸で切り落としたあと、残った部分は切り出し刀を使ってなめらかに削ります。

なめらかに削り終わったところです。

だいぶ恰好がついてきました。

いよいよ彫りあがりました。

なんとなく神々しい童地蔵が彫りあがりました。

自分としては満足のゆく出来栄えです。

次回は「童観音」彫りに挑戦する予定です。