~霧ヶ峰で見られた雲partⅡ~

前回に続いて、霧ヶ峰の空見ハイキングで見られた雲と天気についての解説です。今回は、登山2日目の状況について考えていきます。

この日は前日より湿った空気の入り込みが弱まり、天竜川方面からの低い雲はほとんど現れませんでした(写真1)。

写真1 八島ヶ原湿原と御嶽山

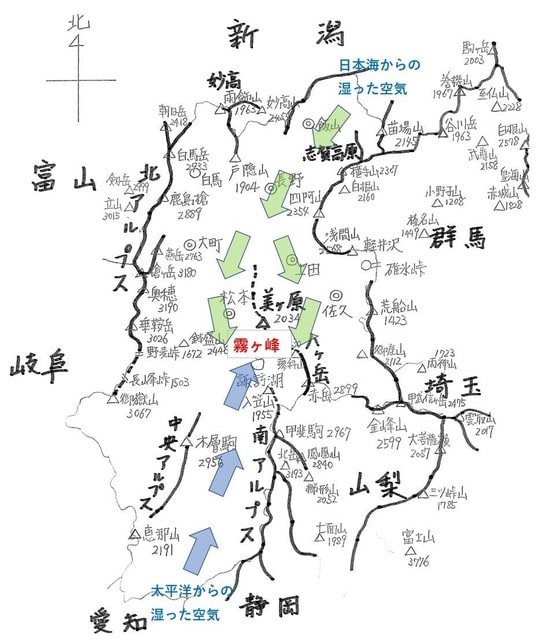

その理由としては、前日、新潟~福島付近にあった梅雨前線が北上して前線が少し離れたことや、前線の活動が弱まったことにあります。前線の位置については、partⅠの図1と見比べてみてください。佐渡島付近に注目すると分かりやすいと思います。

図1 登山前日に確認した登山2日目の予想天気図

この日、もっとも警戒すべき気象リスクは落雷でした。霧ヶ峰高原は、木が生えていない草原が続き、雷に襲われたとき、避難する場所が少ないからです。また、落雷や積乱雲(せきらんうん)と呼ばれる、発達した入道雲で発生しますが、その積乱雲が発達しやすい(つまり、雲がやる気を出しやすい)気象条件が予想されていました。

雲がやる気を出しやすい条件については、https://www.sangakujro.com/category/blog/inokuma/ の「落雷、局地豪雨を予想しよう」に詳しく書かれていますので、ご参照ください。

雲がやる気を出しやすい条件のひとつに、上空に強い寒気が入ってくる、というものがありました。雲がやる気を出す目安として良く使われるのが500hPa面(高度約5,800m)の気温です。夏にマイナス6℃以下の空気に覆われると、雲が俄然、やる気を出して落雷や短時間強雨のリスクが増えます。登山前日(2日前)に調べた、ヤマテンの500hPa気温予想図で確認しましょう。

図2 2日目に確認した500hPa面気温予想図 https://i.yamatenki.co.jp/ より

上図をご覧いただくと、霧ヶ峰付近はマイナス6℃以下の寒気に覆われる予想になっています。このため、当初、落雷や短時間強雨のリスクが高いと判断し、この日は早出早着を心がけようと思いました。

図3 前日に確認した500hPa面気温予想図 https://i.yamatenki.co.jp/ より

ところが、前日に確認すると(図3)、この寒気が弱くなる予想に変わりました。当日は、さらに弱まる予想に変わってきました。そのため、落雷のリスクは少ないと判断し、朝食を取ってから出発するという行程に戻しました。

想定通り、この日は雲がそこまでやる気を出さず、昼近くになって積雲(せきうん)がモコモコと八ヶ岳の西斜面で湧き出しました(写真2)。

写真2 八ヶ岳西面で発生した積雲

このような雲が午前9時より前に発生しているときは注意が必要ですが、昼近くになってからの発達であれば、16時頃までは大丈夫なことが多いです。それでも前線が近づいているときや、寒冷低気圧が接近しているときは、それらが接近すると突然、雲がやる気を出すこともありますので、空と天気図と両方から気象リスクを確認していきましょう。

文、写真:猪熊隆之(株式会社ヤマテン)

※図、写真、文章の無断転載、転用、複写は禁じる。