2024年

NHK大河は「光る君へ」、当然ながら、街の観光も滋賀県、京都を中心に「光る君へ」一色ですが

未だに2023年大河「どうする家康」を引きずってる私

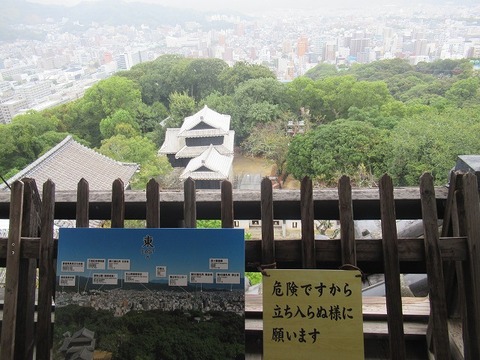

2023NHK大河「どうする家康」

私にとって、このドラマの主人公は

有村架純さん演じる「瀬名(築山殿)」であった…

もう「瀬名」の最後、小刀で自ら首を斬り、倒れ込む場面

クライマックスのような感動で

目頭が熱くなる想いだったのよ…

有村架純さん演じる「瀬名(築山殿)」がお亡くなりになってから、

しばらくは

クリープの入れない珈琲

いや、タコの入ってないタコ焼き、アーモンドの入っていないアーモンドチョコレートのようだったのよ

となれば、有村架純さんこと

「瀬名(築山殿)」のお墓に行って

手を合わせたい…

おそらくNHK大河「どうする家康」で

有村架純さんが「瀬名(築山殿)」を演じなければ

手を合わせたい…なんて思わなかったと思うけど

さて

有村架純さんこと

「瀬名(築山殿)」のお墓は

浜松の西来院にあって、そこにある築山御前月窟廟には行きました!

手を合わせましたけど

頭は、首は、岡崎市の八柱神社の境内にある!

八柱神社に首塚がある!

もちろん、ここにも足を運んで、

有村架純さんこと

「瀬名(築山殿)」の首塚に手を合わせましたけど

もともと

有村架純さんこと

「瀬名(築山殿)」の首は

祐傳寺で葬られていて

その築山殿の首が、後々

八柱神社に移されたようで

だったら

祐傳寺にも足を運んで

もともと、有村架純さんこと

「瀬名(築山殿)」の首があった場所にて手を合わせなくちゃ!

おそらくNHK大河「どうする家康」で

有村架純さんが「瀬名(築山殿)」を演じなければ

首を追いかけたい…なんて思わなかったと思うけど

首に…頭に…手を合わせたくて

祐傳寺へと

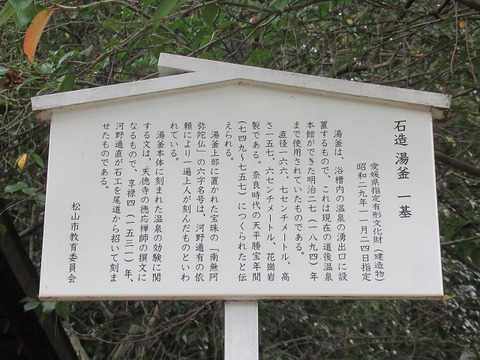

岡崎市役所のそばにある祐傳寺

山号は根石山

真宗高田派のお寺

四足門の立派な楼門の上部に鐘楼があるこのお寺

もともとは築山殿の首は織田信長の首実検を受けた後、当時の岡崎城代の石川数正が、ここ祐傳寺境内に御首を埋葬し、築山神明宮を勧請たそうな

その後、八柱神社に改葬されたんだとか

楼門に並ぶように、道路沿いに、質素な石柱門

その奥に、すぐ本堂がみえる

合掌

その前に、手水鉢

ここで、手を浄めてから

ここの手水鉢…な、なんと

壁面に獅子の顔

そこから水が

なんか、古代ギリシャっぽい!

ただ、壁面は大理石じゃなくて、コンクリートっぽい壁面だったけど

狭い境内、裏手は墓地

ちょいとした日本庭園ふうの池に、でっかいコイが、泳いでいました!

まあ、私も有村架純さんこと

「瀬名(築山殿)」にコイしてるようなものなので

こうして、瀬名(築山殿)のお墓を、浜松や岡崎へと追いかけて

これは、コイはコイでも、しつコイ!汗

さてさて

有村架純さんこと

「瀬名(築山殿)」の首塚があったところは、と言うと

質素な石柱門の裏側に、ひっそりと五輪塔が

これが、首塚

今は、もう埋まっていないけど、想像以上に質素

私の心に浮かぶのは、瀬名さんのホンモノのお顔を知らないので

有村架純さんのお顔でしたが

合掌…

そう、手を合わせな…

徳川家康の最初の正妻である瀬名(築山殿)は悪女だったというイメージを一新した有村架純さんの演技が素晴らしくて

この瀬名(築山殿)を中心に

「どうする家康」ならぬ

戦国の世に翻弄された悲劇のヒロイン

「どうなる瀬名」の視点で

大河ドラマをみてきた私

有村架純さんの「瀬名」の演技は素晴らしくって

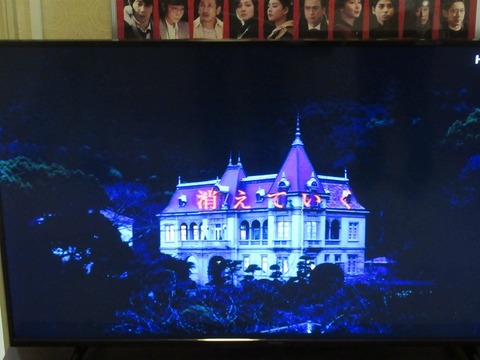

心から「消せない」…とか言いつつ

山本譲二さんの「みちのくひとり旅」の歌詞じゃないけど、「せなで断ち切る」ならぬ「せなを断ち切ら」なくちゃ!

とか、言いながら、その感動も実は薄れ、2024年は、毎週「光る君へ」を楽しみにしてる私

毎週欠かさず、録画せな…

えっ、テレビみて、ゴロゴロしてないで、運動して、痩せないかん!って

ほかっといて!

いちいち、うっせーな

と

オヤジギャグは、まかせなさい!(笑)