わお!6月になってしまったではないか!!

今日は仲間内のYBR125Kのビッグキャブ化をお手伝いしたよ。

現行型(2013年式?)なので初期型のような特別CDIじゃない

からビッグキャブ化はYBや無印YBRと同じく簡単だった。

当ブログ中のYBやYBRのビッグキャブ化と同じ手法だから、詳し

い作業方法は割愛するけれど、K型特有の個所だけ紹介してみる。

スロットルケース。

K型のキルスイッチ付き蓋と旧型YBRシングルワイヤーケースの

組み合わせ。

詳しい改造方法は以下のページ内を参照。

YBのビッグキャブ化 スロットル編

キャニスターの配管。

オルフィス代わりのパイロットジェットを仕込んで、既存の

キャニスターの配管をこんな這いまわしでアルミインテークの

負圧ポートに接続。

YBよりもスッキリして短い。

仕上がり外観。

特にYBと違う所は無いのだ。

色々な部分の共通設計はこんな時に有りがたいね。

まるで純正のようだ。w

切った貼った曲げたが一切ないビッグキャブ化だから、完成する

と純正のように見える。

ジェット類のセッティングはYB/YBRの時と同一で、ポン付けで

即座に燃調が決まったよ。

約2時間の作業後、お昼を食べに行く。

愛川町の中華系食堂で豚肉とザーサイ炒め定食・600円也。

ご飯はお替り無料なので、ハラペコ達に人気の食堂らしい。w

試走を兼ねて山坂道を徘徊し、帰路の休憩では滝を眺める。

塩川滝は隠れた名所で、ポケモンGOのレアものが多数生息して

いるとの事だよ。w

Kのオーナーさんの感想を一言「とにかく 楽!!」

上り坂や加速がかなり改善された事を実感したらしい。

よかった、よかった。

すっかり定着しつつあるPZ27キャブレターによるビッグキャブ化

であった。

ネタ不足につき、ちょっと仕入れた話。

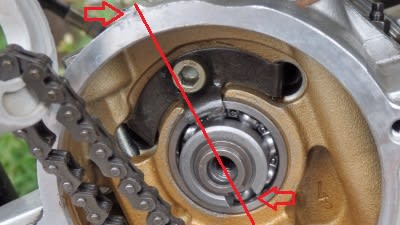

タオバオで見かけるYBR125系エンジンの社外オイルクーラーセット。

実物を見た事が無いので正確にはわからないが、オイルラインの

一部を塞いで外付けオイルクーラーに経由させないとクーラーが

ちゃんと働かないのはAPE系でも有名な話。

ところがYBR用に関しては、実物がどうなってるのか見当もつかない。

幸い読者様が組み付け前の現物画像を提供してくれたので、わかりやすく

画像に繋げてみた。

キットを入手した人は最初にオイルラインの処理がされているか

確認しておいた方がよいでしょう。

ガスケットは棒位置に穴を開けるみたいだけれど、なにせあの国ですもの・・・

「見れば分かる人が買うので説明しない」で売りっぱなしですから。w

「H社・横型エンジンのあるある」

(#^^#)「ビッグキャブ入れた~。すげー」

( `ー´)「排気変えなきゃ意味ねーよ」

(#^^#)「マフラー変えた~。いい音=」

( `ー´)「ハイカム入れなきゃ無駄無駄」

(#^^#)「ハイカムすごい。吹けイイ!」

( `ー´)「ヘッド変えなきゃ性能出し切れないぞ」

「他にもアンタラカンタラ、ウンタラカンタラ・・・」

\(^o^)/「あっと言う間にひゃくまんえん~~」

てな事にならないのがYBRのいいところだけど、

塵も積もれば山となる。

ネタが尽きたので、まったくお金をかけずに遊んでみた。

ハイ、純正キャブレターVM22を載せました。

純正キャブとハイカムの

相性を確認してみたよ!

いつもの山坂道ルートにて貯水池まで行く。

純正キャブでもハイカムの特性は確認できた。

PZ27キャブより瞬発力とトルクは減るけれど、純正カムシャフト

よりは確実にふけ上がりの伸びとパワーは出るね。

3000回転から上が良くなり、上り坂での落ち込みも少ない。

深城ダムの小金沢公園まで行って昼食の弁当を食べたが・・・

おねだり上手な野良猫さんが登場。

手を近づけるとシャー・フー・パクッ と指をかまれたので、

あげようかと思ったお肉は半分に減らした。

最初の躾が大切なのだ。(あげてる時点で負けてる)

ハイカムは直線でよく伸び、純正カム独特のまったり・のんびり

加速と違ってキビキビしたパワーが感じられる。

ダムは減水で水面はずいぶん下がっていた。

普段は水面下に隠れてる廃道もこんな感じで露出していた。

約3㎞もある松姫トンネル内はたいへん涼しくて、火照った体が

いっきに冷えた。

ゆるやかな上り坂でも4~5速で加速するし、下りになればあっと

言う間に危険速度になる。

ハイカムってキャブが無調整でもなんとかなるもんだな。

って事はFI仕様のYBRでもハイカムを楽しめるって話かも?

昼食を買った地元スーパーのパンコーナーにいい物があった。

土用の丑の日、地元産のうなぎ、ゲットだぜ!

うなぎパン、美味しかった。

とりあえず200㎞ほど走り込んでみたけど、純正キャブとハイカム

の相性は問題ない感じ。

特に変な谷とか起きないし、組み付けの苦労はあるけれど、その後の

細かい調整などがいらない分、ビッグキャブよりもお手軽な改造かも。

ハイカムいじりはこれでおしまい!

気が向いたらキャブをPZ27に戻すことにしよう。

やっとハイカムに換装した我がYBR125号。

始動後の暖気を十分に行いつつ、異音でも発してないか耳を澄まして

みた。

問題は無いものの燃焼音は変わって、低音のドコドコ音が増した感じ。

軽く空ぶかしてみたが、大きく回転に変わった様子は無い。

早速あちこちへと出かけてみた。

走ると違いが分かってきた。

・3000回転以下のトルクが少し減った。

・2~3速の加速が良くなった。

・3~5速での7000回転以上の伸びが格段に良くなった。

・上り坂の登坂がかなり楽になった。

・4000回転からの力の出方が純正より高い感覚。

・巡行時のスロットル開度が小さくなった。

・暖気後オイルは十分に温まると、アイドリング時のカチカチ音が

少し大きい。だが、走りを堪能し、満足しているうちに慣れて

しまった。

・燃費はさほど変わらずビッグキャブとの併用で約45㎞/L。

カムハイトの違い、たった0.5mmでここまで変化するのは予想外

だったよ。とうぜん、オーバーラップなどカム形状に違いも影響

していると思う。

メカノイズについてはカム形状の違いによって、ロッカーアーム

の摺動パドルが乗り越える時の音に変化が出るみたいだ。

音質的にはスズキGN125Hのチキチキ・カチカチ音が近い。

ハイカム換装後、あちこち出かけて既に400㎞以上走ってるけれど、

山道がさらに楽しくなってしまった。

上りが楽になったのが一番の収穫で、次は町中加速かな。

作業の手間はあるけれど、キャブレターの調整よりは遥かに楽で、

効果も実感できたから、もしかしたらFI仕様のYBRでも効果は

あるかもしれない。

またXTZ125にもどうだろうか?

実際廃盤になったキタコや現行の武川のハイカムを入れた人は

幾人か居るらしいが、肝心の純正カムのカムハイトを測って公開

した例は見た事がない。

26.50mm以下ならば、こんな中華ハイカムでも期待できるね。

実行なされた方がおりましたらコメントをください。('ω')ノ

苦労して交換した甲斐はあったので、大変満足である。

そして、ブログ用のネタはほとんど尽きてしまった・・・(´・ω・`)

前回の「ハイカム化作業の問題点」で色々出て来た問題点だが、

考えてばかりじゃ進まないので、手を動かしながら解決する事にし

たよ。

今回使うハイカム。

「天剑125高角度凸轮轴」でタオバオ検索して見つけた物だ。

他にこの種類も見かけた。

カムプロファイル(形状)を見ると、いかにも「ハイカム!!」

な感じなんだけど、どうも写真はCBF125用の取付構造になってる

ので、この出品は信用しない事にしたのだ。w

さて、クドクドと説明をしてもわかりにくいはずだから、写真

を追って簡単に工程を書いてみる。

もしも手元にYBR125の英文サービスマニュアルが無ければ、予習

も兼ねて「YBR125ED-3D9-E0.pdf」をDLして置くとなお良い。

古い2005年モデル用だけれど、エンジン関係はほぼ同じなので、

十分参考になる。

色々悩んでたけれど、結局「BBR社方式」をやって見ることに

した。

とにかくタイミングホールのフタを外して、圧縮上死点の直前に

ある「点火時期範囲」の印内にセットする。

この場所でもカムプロファイルの「ベースサークル」なので、

作業上は問題ない。

サービスマニュアルの通りにカムスプロケットを外し、ベアリ

ングストッパーを外して純正カムシャフトを抜く。

M8の長いボルトと適度に大きなワッシャー数枚、ナットと

「塩ビ継手 異径ソケット」(TS継手異径ソケット TS-30×25)

でカムを抜いた。

意外とすんなり抜けたから、ここはボルトを力強く引っ張るか、

スライディングハンマー式でいけるだろう。

こんなカムシャフト抜きを作っても良い。

鉄の5㎜厚フラットバーを切って8mmの穴を開けてボルト・ナッ

ト・ワッシャーを入れただけの物。

ボルトをカムシャフトにネジ込み、ボルトが回らないようにレンチ

で固定してながらナットを締めこむと抜けて来る。

TSソケットと比べて抜け具合が見えるから、この治具の方が

安心だと思うよ。

追記:後に自作ベアリングプーラーでハイカム付属の奥側ベアリ

ングを抜き、シャフトを手削りする事で以下の作業を省略し、

そのまま純正カムシャフトと入れ替える事が可能なのが分かった。

リンク 自作ベアリングプーラー

BBR方式なので「適当な工具」が見つけたよ。

普通の形のタイヤレバーがピッタリだった。

うまく引っ掛けてテコの要領でロッカーアームごとバルブを押す。

「点火時期範囲」だからピストンは完全には上がりきっていない

ので、バルブが突き出してもピストンに衝突しないのだ。w

丈夫なヒモでタイヤレバーを固定する。

エンジン下部からメインスタンドの足に結んで固定した。

これで排気側ロッカーアームのパドルはベアリング外周より外れる。

この瞬間、9割は成功したようなもんだ。

早速、購入した中華・筒型・ベアリングプーラーを使ってみた。

付属のワッシャーの剛性が少し足りないので、新たに厚いワッシャー

を追加して作業したよ。

プーラーの組み合わせ構成はこんな感じ。

追加のワッシャーは建築資材の丸座金で、スーパービバホーム

で見かけたのだ。(数十円)

これによって剛性が上がり、「バキッ」と音を立てながらベアリング

は徐々に抜けてきた。

☆https://ワールド.タオバオ.com/item/40634557763.htm

(カタカナを英字小文字に変えてください)

の店でフライホイールプーラーと共に買ったが、軸先のテーパーが

緩くて広げやすく、ワッシャーの厚みも少し増しているであろう

https://ワールド.タオバオ.com/item/24311096324.htm

の方が良いかもしれない。

ただし、写真と現物が一致するとは限らない中国の商習慣なので鵜呑み

にしないで判断してくだされ。

また、「摩托车轴承拆卸器」(モーターサイクルベアリング抜き器?)

で検索すると他の店も見つかる。

「排気側パドル」を通り越して第一段階終了。

今度は「吸気側パドル」が邪魔をするのだ。

吸気側は手持ちの「自作コインドライバー」を利用してみた。

焼き入れ鋼材なので曲がる事無く、バルブを押せたよ。

ベアリングは自由な状態だから、一時的に手で押さえて無事に

抜くことができた。

純正カムシャフトとハイカムを並べて見たよ。

抜けたベアリングは簡単にはめる事ができたので、比較しやすい。

カムハイト(バルブを押す距離)を比較してみる。

極わずかだけどハイカムの方が高い。

実測は吸排気ともに純正よりも0.5~0.6mm高い、長さ26.50mm

だった。オーバラップなどバルブタイミングは素人なので謎のままだ。

さて、ハイカムを組み込む。

組む前にエンジンオイルをカム摺動面などに塗っておく事。

適当なM8ボルトをねじ込んでから、先ほどと逆順でバルブを避け

ながら入れる。

切り欠きの凹みが上死点と反対側になるので、下方へ向けてセット。

ハンマーで叩きながら少しずつベアリングを挿入した。

本当はベアリングの外輪を押す工夫をしたり、打撃挿入せずに

大きなシャコ万(Cレンチ)でヘッドをつかみながら徐々に圧入

したいんだけど、構造と工程上、こうするしかなかった・・・

ベアリングストッパーを仮組する。

ここで少し回して「動きは渋くないか?」を確認したところ、

なんだか少し渋いのだ。

軽く2回ほど追い打ちをしてみた。

これで動きの渋さは無くなって、スルスル回転するようになった。

ベアリングストッパーのボルトを本締めする。

バルブクリアランスを調整する。

凹みを下に、ヘッドの凸部と1直線になるようにして置く。

調整後、トルクレンチ8Nm(ニュートン・メートル)セットで

本締めと再確認。 吸・排気、両方行う。

カムスプロケットとカムチェーンを仮組する。

「カムチェーンテンショナー」を組んでからタイミングホールで

「圧縮上死点」のIマークの位置にて、カムスプロケットのIマーク

がヘッドの凸部と一致するか、何回も確認する。

ここが一致しない時は、またカムチェーンテンショナーを外して

チェーンを架け替えて調整するしかない。

非常に面倒な作業だが、ここで大きくずれると最悪時はエンジンを

一発で壊す事になる。

まあ、1歯ずれても壊れないけどね・・・涙

完全に一致したらカムスプロケットボルトを本締め。

マグネットローターを固定しながら、トルクレンチ20Nmで締める。

もう一度バルブタイミングやバルブクリアランスを確認し、ゆっくり

回転させて異音や変な衝突が起きていないか最終確認した。

「大丈夫だ、問題ない」

あとは色々な箇所のフタを元通りに組み込んで完了。

写真撮影や測定も含めて、ここまでで約2時間の作業だった。

これらの作業に必要なのは、

・基本工具類

・トルクレンチ(8Nm、20Nmに設定できる範囲を持つ物。安物でOK)

・ベアリングプーラー(ベアリング6002の内径15mmで抜ける物)

・サービスマニュアル(英文だけど簡単)

・ある程度のエンジン分解・整備の経験(バルブクリアランス調整程度)

・転んでも泣かない心

って感じで、初めて行うにしても、各工具の正しい使い方を

会得していないと、思わぬミスでエンジンを壊す事になる。

特にトルクレンチはセットの仕方と手つきに間違いがあると、

規定トルクで締められないし、最悪時はオーバートルクで壊すかも。

壊して覚えるか、壊さずに覚えて慣れるかは個人差があるので、こうだ!!

とは言い切れないけど、予習と練習は必要だよ。(^ω^;)

次回は試走した感想ですよ。

「カムシャフトを確認してみた」で我がYBR125のカムシャフト

を外してみたので、いよいよハイカム化を実行する事にしたよ。

引き抜いた純正カムシャフトはこの状態なのだ。

そして先日輸入した品々の中にハイカムがあるのだ。

ベアリングの製造元が中国製は98元、台湾製は128元。

30元(約600円)の違いなら当然台湾製を選んだよ。

さて、問題は普通に純正カムを外した時には奥にベアリングが

残ってるわけで、純正と入れ替えてポン付けできない事。

また、奥側ベアリングを抜くにしても、手前のロッカーアーム摺動

パドルが邪魔して、素直に抜けないだ。

正攻法としてはロッカーアームを一旦外してからベアリング抜きを

する。

ところが、排気側ロッカーアームのシャフトを抜く時にシリンダー

ヘッドのボルトが1本邪魔して抜けない。

ヘッドボルトを抜こうとすると、今度は上部が車体フレームに

引っかかって抜けきれないのだ。

抜くにはヘッドを外す感じで全部の固定ボルトを緩めてからヘッド

を斜めに傾けるしか無い。

このためにはキャブやらマフラーを外し・・・と、大仕事になって

しまう。こんな暑い季節に炎天下で長時間作業したくない!!

ならば、ハイカムに付いているベアリングを抜けばいいのか?

それなりの専用工具は必要になるのだ。

外掛け式プーラーが必要で、これの出番は他の個所にはほとんど

無いから1回限りの高額出費になってしまう。

プーラーを借りるかバイク屋さんに頼む方法もあるけれど、これ

だけじゃ済まない事情が他にあるのだ。

先人さんが実際にやっていたので、頼んで画像を頂いた。

上が純正、下がベアリングを抜いたハイカム。

純正にはOリングがあるけれど、ハイカムには溝だけ。

Oリングの圧入抵抗が無い分、ハイカムの軸はベアリングの内径

ギリギリの隙間で仕上げている関係で、簡単にはエンジン側の居残り

ベアリングに挿入できない問題が出てくる。

純正カムの軸は実測14.98mmだがハイカムは少し太いはずだ。

先人さんは叩きこんでセットしたとの事だけど、ベアリングに強く

叩き入れるのは構造上「やってはいけない作業」でもある。

背に腹はかえられない事情だから仕方がない。

また他の先人さんはハイカムの軸を研磨して純正同様に挿入しや

すくしていたが、肝心の「どうやって研磨したのか」は公開して

居ないから、参考にならなかった。

どうしよう?

こんな感じでM8ボルトナットを組んで、ドリルで回転させながら

軸をオイルストーンや布ヤスリで削ればいいのか?

ブレの事を考えると高回転で動作するカムの加工にしては精度

低すぎるし、いくらベアリングがC3精度だから微妙なブレは吸収

するとは言え、賭けに近い加工だと思う。

追記:後に自作ベアリングプーラーで抜く事が可能だと分かる。

リンク 自作ベアリングプーラー

別の方法を探してみた。

アメリカのBBR社が同型エンジンのTT-R125用にボアアップ・

ハイカムキットを発売しているので、その組立説明書を見る。

付属のハイカムは今回輸入した仕様と同じでベアリングが両端に

圧入されている。

作業方法例がすごい。

バルブを大きなドライバーか何か適当な工具をテコで押してロッ

カーアームのパドルを避けるようにしながら、カムを抜き差ししろと

説明していた。

合理的ではあるものの、ヘッドが単体になってるので、そのまま

ロッカーアームを一時的に外せば済む話なので、実にアメリカン

な作業と言える。余計な作業はしたくないのだな。w

こんな感じに色々と作業の予習などをしてたんだけれど、機械科

の学生などとあれこれ妙案を考え出したものの、これだ!という

結論は出ず、数日間頭を悩ませていたのだ。

とにかく、加工精度確保や無駄に高額な工具の出費を避けたい。

だが、避けて通れないので、奥側の純正ベアリングを抜く方法

も考えておいた。

正攻法は左のスライディングハンマー・内掛け式プーラー。

右の踏ん張り・内掛け式プーラーでもよいだろうが、ヘッドの

カムシャフト穴が狭いので、色々工夫する必要があるはず。

これら、内掛け式はカムの他にエンジン内部やホイールのベアリ

ングにも使えるので、少々高くても素人には一生使えるプーラー

でもある。

自作したらどうか?

建築用資材を利用して安価に揃えられるのだが・・・

こんな感じのスライディングハンマー式の自作プーラーで大丈夫か?

材料は揃えてみたけれど、やった事が無いので確証は無い。

結局輸入をきっかけに中国製の筒型・内掛け式プーラーを入手した。

カムベアリングでダメでも、他の場所で使えるから無駄な出費では

無いのだ。

こうした経緯で、ハイカム化の作業や工程上の問題点が色々露見

していて、安易にやり方を公開できなかったのだ。

最後に結論を書くと、すでにハイカム化、成功してました!

次回はその様子だよ。

さて、やっと週末がやってきて、奇跡的に雨は降っていない。

それではやってみよう!

いきなり取り付け完了の絵。

中華市場から輸入したオフロード用・汎用ハンドガードをYBRに

付けたのだ。

買う前に寸法を公開している店舗を見つけおいたから付くわな。

こうして公開までしてるお店があると有り難い。

現品はおどろくほどちゃんとしていた。

補強の骨はどうせ鉄製だろうと思ってたら、ちゃんと肉厚なアルミ

だったし、どこかで見たことがあるロゴマークも綺麗だった。w

これで60元(約1200円)ならお買い得じゃないかな?

いざ取り付け・・・

と思ったらクランプの内径が太い。

最近の本格的オフロードバイクやアドベンチャーバイクのハンドル径

に合わせた製品だった。

後で調べてみたらYBRなど普通のハンドル径に合った仕様の製品も

売られていたよ。22mm用である。

あわてて選ぶとこんな失敗購入をしてしまうわけ。

だがしかし、関節がもう一つあるので取り付け自由度と言う点で

は間違い購入も悪くない。

バーエンド付近。

ココはどうにでも付けられる。

クランプ部周辺。

クランプにある関節がハンドルの角度に合わせて調整できるので、

俺が使っている社外ハンドルの形状でもどうにか付けられた。

ハンドルとの隙間は自転車の廃ゴムチューブをはさんで隙間を

無くしてみたよ。

水道ホースなど、もっとスマートな方法を後でやってみよう。

各部のボルトを少しずつ締めながら角度や位置を調整して固定。

オレ的には無加工で固定できたので、ポン付けの範疇だと思う。

うん、これなら転倒時のレバー類と手の保護になるだろう。

スリムでかっこいい。

事故はともかく、うっかり立ちごけでもレバーを折ったり手に怪我

でも起きれば、せっかくのツーリングはその時点で終了して帰宅

困難にもなるので、こんなガードでも役立つ日は来るだろう。

エンジンガードと共に「無事に帰る」ための機能的なバイク盆栽

なのだ。

お次はこれを付けた。

リアブレーキのアーム。

これは元がSRZやSRV150の純正部品で、鋳造・ユニクロメッキ

なのだ。12元(約240円)の格安盆栽用。

YBRシリーズのリアブレーキアームは平板の張り合わせ品。

機能的には問題ないものの、ちょっと安っぽいかな。

(安っぽいんじゃない。安いんだ!)

で、換装してるみるとこうなる。

いっきに高級感が増すと思いたいのだ。w

SR400純正もこんな鋳造品なので、YB125SPの盆栽用に最適かも?

オフセットなど寸法は純正とまった同じの完全ポン付け品だった。

取り付けのコツは、マイナスドライバーを溝に打ち込んで少し

広げるとシャフトに入れやすい。

作業初心者には意外と苦労する工程なのだ。

YBRの元からあった純正ボルトで固定してみる。

固定は可能だけれど飛び出してカッコ悪いな。

手持ちのM6×20mmのボルトを使ってみた。

これならカッコイイ・・かな?

見た目は少し高級っぽくなるものの、別にブレーキ性能が上がる

わけは無いと想像してたが、走ってみると変化は起きた。

ブレーキングの際の「少し剛性が足りずにたわむ感覚」が解消

されて、ハーフブレーキングからフルブレーキングにかけて

リニアな感じになって使いやすくなった。

フロントブレーキホースを純正からステンメッシュホースに変えた

時の感覚に似ている。

カブ110界でブレーキアームを剛性の高い社外品に変えると

効きが良くなるという記事を見た事があるので、まんざら嘘では

なさそうだ。

以上、両方ともに少し改善を伴うバイク盆栽でした。

昨日の突発プチオフ会で話題になったキャブレターのあれこれ。

メインのネタはまだ公開しないのだ。w

ついでに色々調査したら、昔、YBR系にミクニのVM24が使える

って話をまとめた記事を書いたのを思い出した。

MINIMOTOが発売してるVM24。(値段は8300円くらい)

元々は2ストロークエンジン用なのを、近年では4ストローク用

にアレンジした仕様て販売され、モンキーやAPE系のビッグキャブ用に

人気が高い。

中国製だから8300円で安いのも人気の秘密だろう。

さて、タオバオでも見つかるかな?って思って、初めて本格的に検索

してみた。

ミクニキャブレター「米库尼化油器」

キャブレターVM24「化油器VM24」

カッコ内をタオバオ検索してみたら、出るわ出るわで面白い。

215元ならレート20円計算で4300円。

これなら他の品々のついでに輸入してもミニモトさんより少し

お得感はあるね。

この形のキャブの利点は2011年式以降のYBR系・負圧式キャブBS25と

物理的に入れ替えが簡単だという事。

しかも国内でジェット類が入手可能だし、タオバオで一緒に何種類

か買えば、価格差で送料チャラになる数が買える。

先人たちの多くはもっと大きい国内サードパーティ発売のVM26を

使った例が多く、皆、右へならえで真似してばかりだが、実は

125cc用にしては大きすぎて、排気まで交換しないとなかなか燃調

が合わないのだ。

俺も一時期やったが、抜けの良いマフラーと組み合わせないと、どうに

も谷や燃費の悪さに繋がって、手放しでお勧めできなかった。

この点で言えばVM24はちょうど良いビッグキャブ化だと思う。

YBR125では数人VM24に変えて効果を実感してる話も目にしてる。

2011年式YBRの他に、同様なキャブ仕様であるYB125SP、YBR125G・KG、

YB125Z、YX125にも良いかも?

最近話題の中国生産XTZ125Eもキャブ周辺を観察した範囲だとポン付け可能

だと思う。

XTZ系は昔から武川VM26が定番らしいが、これも最初に載せた人の真似を

何年にも渡って皆がやってるだけで、他の方法を試したり実装寸法の公開や

研究が行われて居ない現状である。

タオバオ出品店で、このVM24の寸法をノギスで測って画像掲載してるのも

あるから、実機に載せられるか確認すると良い。

スロットルケーブルは例のCG125用か日本製のキタコ905-0550950マルチ

スロットルケーブルで対応すればいいしね。(詳しくは当ブログ内リンク集を

参照)

うちの場合、たまたま元がケーヒンPD22の亜種っぽいフランジ固定式VM22

だったから、物理的に換装しやすいPD24系のPZ27を選んでるだけだ。

なにがなんでもPZ27をお勧めする事は無いので、BS25搭載車には交換部品が

最少で済むVM24も選択肢のひとつであると思うよ。

例の100均靴底滑り止めパッドによるバイクのタンク用ニーパッドのその後・・・

つけたよ!

いろいろな位置を検討した結果、この位置なら着座姿勢の変化や

立ち姿勢でもグリップしてくれる。

さて、試走した結果は?

これは俺には合わない。

見ての通り、グリップ力が高さそうでしょ?

本当によくグリップしてくれるおかげで、ちょっと姿勢を変えようとしても

ヒザに食いついて動きにくい。

一度ヒザを開かないと姿勢の微調整ができないので、走りにくいったら

ありゃしないw

ダ◯ソーブランドの男性用靴底パッドはニーパッドに不向きだ。

ただし、靴に使えば滑り止め効果は抜群だろう。

ダメとわかったら次いっとこう!

近所の100均ショップ セリアで見つけた物。

用途は同じだが滑り止め形状が違う。

このタイプは山が低くて細かい。

これならヒザや内モモの動きも少しは楽になると予想した。

貼ってみたよ。

ダイソーのよりシンプル。

そのまま試走に出かけ、勢いで奥多摩湖界隈まで行ってしまった。

この転用ニーパッドの具合はいい!

普段、走り慣れていない奥多摩周遊道路でマスツーリング御一行様

の最後尾につき、後ろから来た別組に煽られつつ、イヤイヤ(ウホウホ)

快走した結果、かなりニーグリップが楽になったのを実感したよ。

これなら合格点だと思う。(先に108円無駄にしたけれどねw)

帰路の途中、立派なアオダイショウが道に横たわってた。

このままじゃ車やバイクに轢かれてしまうので、ちょっと脅かして林へ

逃げてもらった。

帰宅直前、思わぬ事が起きた。

7万キロ達成しましたよっと。

あと1万キロで地球2周かぁ・・・それまで大丈夫かな?

GW中の大メンテナンスのおかげでまったく衰えも不具合も感じず、

ますます元気なYBRなので、壊さなければ行けるだろう。

GW中に貯金しておいたネタを少しだけ放流。

約2年間、あれこれと微調整して、しばらく触っていなかったキャブレターを

再調整してみた。

ジェットニードルに仕込んでたシムの厚さを変更。

自作0.75mm厚のシムを0.5mm厚にしたのだ。

中低回転トルク重視のセッティングから中高回転吹け上がり重視にしてみた。

これで定地走行では少し燃費がよくなり、加速時の吹け上がりも若干良くなった。

ただし、登坂加速が犠牲になったので早めにギアを1速落とさないとならない。

YBR本来の走らせ方に戻る感じで、これはこれで面白い。

楽をしたくてビッグキャブに変更してあれこれしてたわけなのに、慣れてしまったら

飽きてきて「操作する楽しさ」に戻る。

しばらく様子見しつつ、次は純正VM22キャブに変わるPZ26(PD22相当品)でも

入手して、燃費重視で遊んでみようか。

一部のバイク乗りの間で流行っている、タンクに貼る「格安ニーパッド(ひざプロテクター)」を

購入してみた。

100均の靴用品売場で見かける「靴底滑り止めパッド」。

両面テープ付きの物は面積が狭かったので、一回り大きい物を買ってみた。

でも、この商品には両面テープが貼られておらず、接着剤で固定する仕様だった。

家に極薄の両面テープが有ったと思い込んでたが、見当たらなくてYBRにまだ装着

していない。

テープを買って、気が向いた時に貼り付けてみよう。

ダメで元々、どうせ108円だ。w

YBR125純正のブレーキレバーは、にぎり込みの距離が調整できない仕様だよね。

手の大きさや指の長さの個人差で、ブレーキング時のちから加減が合わずに疲れる

場合があると思う。

そこで、前からやってみたかった調整機構付きブレーキレバーに交換してみたよ。

丸の部分が調整機構。

だが、YBRの純正ハンドルでは、

このブレーキレバーを付ける事ができない。

社外ハンドル限定で、下記のようにブレーキマスターとスイッチボックス間

の距離を30mm以上離せるだけの水平部分があるのが必須条件だ。

純正ハンドルだと水平部が短くて逃げる事ができず、握りこんだ時に調整ネジが

スイッチボックスに干渉するのだ。

30mm離してギリギリ隙間が確保される。

この手の機構を採用したモデルの多くは、スイッチボックスに逃げるための凹み

が形成されてる。

購入したレバーは、たぶんマジェスティC用のレバーだと思う。

某ジャンク屋の中古1本100円ワゴンセールの中から、使えそうなレバーを3本

見つけて、長さを適当に選んでみたらマジェスティ用だとわかっただけ。

根元の形がこのタイプならRZ250など旧車の物も使える。

セロー225系も同じ形なので、ZETAなどの本格的アジャストレバーも流用可能。

交換は簡単。

最初にナットを外してからボルトを緩めればレバーは抜ける。

バネが仕込んであるので、落下して紛失しないように注意してください。

ネジは専用の「細目」ピッチだからセロー用を買っておいた。

ナット 90170-06010 108円

スクリユ 90149-06131 103円

交換後、ブレーキマスターの位置を調整してネジがぶつからないようにする事。

あとは握り込み距離をネジ部で調整し、ちから加減が楽になるポイントを見つけて

ナットを軽く増し締めして固定すれば良い。

何回か試走しながら使いやすい位置を見つけると良いだろう。

マジェスティCのレバーの型番は

レバー2 5CG-83922-01 1350円

他にもキタコ (KITACO) ハンドルレバー(YR-08)クロ K-PIT など社外品も多く

見つかる。

純正よりも少し短いレバーなので、ハンドルカバーやハンドガードなどと兼用する

時にも邪魔にならず、転倒時では地面に接触する深さが短いので折れる可能性も

少ないと思うよ。

実際に200kmほどツーリングに出かけた結果、右手の疲れはかなり減ったよ。

とにかくハンドルの条件があるが、簡単に安く改造できる方法だった。

我がYBR125号の燃料計の照明ランプはずいぶん前に切れたまま。

夜間走ることがほとんど無いので困ることは無いが、通販でいろいろ注文した時に

ついでにLED球も買っておいた。 3チップの分散型。

T5サイズで配光が広がりそうなコレを選んでみたよ。

発光色は「電球色」を選んだ。

点灯試験をした結果、確かに電球に似た色。

メーターに付けて夜間点灯したら、見やすい感じになった。

配光は偏りもなくて、眩しすぎない。

昼間、試しにニュートラルやウインカーインジケーターに装着してみたら、

これもよく見えるようになった。

ニュートラルとハイビームインジケーターは工具屋アストロの白色を入れてる

けれど、どうも白は透過するフィルター色に対して青色が加わるから好きに

なれない。

インジケーターに関しては

・ウインカー:アンバーでオレンジ色を混ぜて緑を少し変えてみたい。

・ニュートラル:電球色か緑色で自己主張してもらおう。

・ハイビーム:白、あるいは電球色や青色で、しっかりHiビームを主張してもらう。

メーター照明もそろそろ劣化で暗くなり始めたから、T10の分散型を探そう。

これもあまり照度が高いと目障りになるから、チップ数の少ないものでアンバー

あたりを選んでみようと思う。

YBRは型式によってメーターやインジケーターの球の規格や数に違いがあるので、

もしもLED化をしたいなら、詳しくはYBR MEMOさんのページ

http://kogin.main.jp/ybr125/meter-lamp.html

を見て、下部の種類別一覧から判断するか、実車で確認してください。

ネタ不足につき、手持ちの資料を公開するよ。

中国ケーヒンや台湾ケーヒンなどでお馴染みのキャブレター PZ26 PZ27 PZ30の寸

法を載せた資料を見つけたので保存しておいた。

それぞれの排気量に対する標準の大きさがひと目で分かるので便利。

排気量に対してひとまわり大きなキャブを使って、ビッグキャブ化するのが一番

調整が出しやすくて簡単だと思う。

俺は現在PZ27を愛用中。

めったに外す事は無いシートなんだけど、メッシュシートカバーを付け外しする季節には

両側のM6ボルトを回す必要がある。

スパナ類では回しにくい場所だけどボックスレンチを用意するのが面倒だから、ちょっと

違う方法で止める事にした。

蝶ネジ(ウイングボルト)と大ワッシャー。

M6×15mmウイングボルト、M6×22mm大ワッシャー。

単に交換するだけ。

これで簡単にシートを付け外しできるし、ボックスレンチでグイグイ締めてネジ山を壊す

可能性も減る。

本人にしか分からない、見えない工夫のカスタムなのだ。