今年も後わずか。

今日は少しバイク整備の残りをした後、買い物がてらに今年最

後のガソリン給油に行ってきた。

2018年最後の燃費結果は約51.5㎞/l。

大変良い低燃費に驚く。

・キャブレターを中国製VM22搭載し、燃調を追い込む。

・怪しいローラーロッカーアーム採用してみた。

・油種をハイオクにしてみた。

今年行ったこれらの変更が効いているんだと思う。

良い事も悪いことも起きた一年ではあったが、来年は新元号

に変わる年。

どんな年になるにせよ皆さま、良いお年をお迎えください。

ではでは、来年も本ブログをよろしくお願い申し上げます。

今日は念願のハザード機能付きのB型スイッチボックスを

我がYB号に付けたよ。

きっかけは知人のYBR号に付けるのを手伝ったのが始まり。

チョークレバーは無いけれどライトのハイ/ロー切り替えがYB純

正と同じ操作性なのでB型を使ったのだ。

必要に迫られたわけでは無いが、なんとなく俺もやってみたく

なってしまったのだ。w

いくつか難所もあったけれど結果的に取り付けに成功し、緊急

時などにハザード点滅が活躍してくれる事を期待している。

詳しい工程は「ハザードスイッチ機能付きに改造する」リンクの

ページ内後半に追記しておいた。

これで今年の改造は完全に終了。

山の斜面の崩落で長らく通行止めだった神奈川県道70号線

が先日、半年ぶりに開通したらしいから通って来たよ。

年末の用事もほぼ終えて、せっかくの晴日だから今年最後の

クネクネ道ツーリングも兼ねて。

大規模崩落みたいだった。

こりゃ工事期間が長かったわけだ。

ヤビツ峠まで上る。

半年以上行っていないと新鮮な感じだ。

油温は50度。

寒波が来たから気温が低くて、エンジンを回し気味にしても

この程度までしか油温は上がらなかった。

林道の入り口にある電光掲示板の気温表示が3度Cだった事から、

路面の一部、特に日陰で凍結しているのでは?と警戒しながら

通って来たけれど、ここ最近雨が降らなかったので全線乾燥路

であった。

道中サイクリストが多くてバイカーは少ない。

秦野側の菜の花台まで行って休憩後に引き返してきた。

これからもっと寒くなるはずなので、雨や雪でも降れば凍結

場所が出来るだろう。

通る人はぜひ安全速度で!

年末のバイク整備はほとんど終わったつもりだったが、忘れて

いた作業を思い出して実行した。

クラッチワイヤーの注油。

ひと吹きしてクラッチレバーをにぎにぎするの繰り返しを数回。

根元にも注油。

ここはひと吹きだけしてレバーをにぎにぎすれば浸透する。

結果、かなり軽い動作になったよ。

夏にグリス注油していたんだが、寒い時期はグリスが固くなって

粘っこい動きになるから、冬はオイル系の方が具合が良い。

ついでにアクセルワイヤーにも注油。

具合を見ながら数回動かしながら浸透させてた。

これもスロットルの動きが軽くなったよ。

スプレーオイルは最近お気に入りのAZ製、極圧・水置換型。

パイプが極細で狭い場所にも注油しやすく、折り畳み式だから

パイプを紛失する事も無くて作業が楽なのだ。

擦れに強くて水と入れ替わる特性があるので、水分がいつの間に

入り込む場所に使うと良いらしい。

防錆能力も高くて、エンジン回りのボルト表面にひと吹きして

掃除すると梅雨の季節でも錆が発生しにくい。

フロントフォークのインナーチューブ表面にも有効。

注油し終わって試走がてらに徘徊。

山奥の高台で昼食。

注油したおかげでクラッチ操作、アクセル操作が軽くなって満足。

冬季に発生しやすいエンジン内の水分を捕獲する、後付けの油

水分離器を観察。

今年の冬も水分を捕獲してくれている。

もう少し溜まったら、蓋を外して水を捨てよう。

これで今年のバイク整備はほぼ終了。

ドライブチェーン注油や張り確認はガソリン給油毎に行ってる

から、特に集中整備の時期に行う事はしていない。

今日は朝からフロントブレーキキャリパーの整備をしたよ。

ブレーキフルードは以前メッシュホース化した時と、去年の

夏頃に交換した記憶があるので、特に劣化したために整備した

わけでは無いが、どうも新品のブレーキパッドを装着すると

引きずり現象が収まりにくい傾向があったのだ。

天気が怪しくて雨が降りそうなので、工程の写真は撮らずに

どんどん分解した。

ブレーキピストンまで外してみたら、ダストシールの一部は変形

しててめくれているのを発見。

どうやら少し劣化していたらしい。

内部を綺麗にする。

水気を嫌う場所なので、乾いたウエスで拭き掃除だけした。

シール溝は綺麗でサビも無く、劣化して結晶化するブレーキフル

ードのカスも見当たらない。

約1年毎にフルード交換したのが良かったんだと思う。

交換用キャリパーシールは互換性のあるNMAX125のリアブ

レーキ用の5番を使った。(国内で入手が容易)

5・キヤリパシールキツト 5YP-F5803-50 (421円)

シールのみ。

2007年式以降のYBR系やYX、YS125、YB125SPはこの部品で

フロントブレーキキャリパーのシール交換が可能。

なお、4番のブレーキピストンアッシーは読者様の情報により、

1mmの直径差があるので使えないと思ったほうが良い。

(加筆修正)

ですからピストンの表面はキズが付かないように磨く程度の

再使用が好ましいと思うよ。

スコッチブライトなどナイロンタワシと液体クレンザーなど

がお勧め。

サビがひどくて虫食いの凹みがあるなら、あきらめてキャリ

パーごと交換かな。

写真撮影しなかった関係で詳細な交換説明は割愛するが、他

の車種でも似たような構造とやり方だから、検索して参考にす

る事をお勧めします。

なお、ブレーキフルードはヤマハ製のBF-4(DOT-4)100ml

で全交換できたので、無駄に大きな缶を買わなくて済む。

シリンジと適当なビニールホースを組み合わせて、フルード

トレンがら圧送すると少ない量でも間に合い、空気の泡も上へ

逃げるのでエアー抜きは早く仕上がる。

交換後、霧雨が少し降って来たが、雨が上がったタイミングで

出かけて約20㎞ほど試走してきたよ。

ブレーキタッチは良好で引きずり現象も起きない。

最初はブレーキフルードだけ交換するつもりであったけど、

思い切ってブレーキピストンを外して内部を確認して良かったよ。

NMAXのキャリパーシールのみでメンテナンスしたけれど、問題は

起きていない。

前から気になっていたスターターモーターリレーの端子保護用の

ゴム製端子カバー。

見ての通り、ヒビ割れが酷い。

YBRの時もこんな感じに劣化して割れていたが、めったに触る

場所では無いから放置していた。

なぜか左のモーター側は大丈夫で、右のバッテリー側だけ痛みが

激しい。

電線アッシーの下請け会社が左右で違うんだと想像している。w

以前、一度だけこの手の絶縁保護カバーを探してみたんだけど、

業者向けの大量販売だったり中国製の怪しい物しか見つけられず、

1個だけ入手は難しいと思って放置していたのだ。

ところが先日、読者様がブログで端子カバーの部品番号を写真で

公開してくれているのを発見!!

ホンダ純正部品が代替品として入手可能だと分かって、大助かり

だよ。

レストアのベテランたちの何気ない情報公開は大いに役立つね。

今回入手できた端子カバー。

32411-253-000 カバー、スターターモーターターミナル

(税込み 約300也) 安心の日本製

これで勝てる!

最初にバッテリーから配線を外す。

そして端子カバーをずらして端子ナットを露出させる。

ナットとワッシャーを外す。

10mmの工具で可能。

外した端子ワイヤーから劣化した絶縁カバーを外す。

外してる時にポロポロと崩壊したよ。w

ホンダ純正部品のカバーを入れる。

内側に軽くシリコーンオイルを吹いておくと入れやすい。

元通りにワッシャーとナットで固定する。

最後にバッテリー側を固定して完了。

このスターターモーターリレーは太陽の紫外線や風雨を避ける

場所に設置されているので、ゴム製カバーは劣化しにくいはずな

んだけど、なぜか中国ヤマハ車の物は短期間にヒビ割れを起こす。

左側は大丈夫なので、実に不思議な品質差なのだ。

車体の中で一番高い電流が流れ、ヒューズを介さない位置にある

配線端子の絶縁や保護を考えると、修理用代替品を入手できるよう

になったのは嬉しい。

作業中、ついでにバッテリーを外して電解液の液面確認補水と

充電器で満充電させたおかげか、エンジン始動時のスターターモー

ターの勢いも強い。

短距離走行が多い真冬の走行充電程度では満充電になりにくいので、

丁度良い機会だったよ。

今日は一年で最も昼間が短い冬至。

明るいうちに作業を完了できて良かった。

寒さが増してきたので、今年の冬の防寒対策を考えた。

何気なくタオバオを徘徊し、検索用語に「摩托车 防寒」

(バイク 防寒 の意)を入れてみたら、こんなものがズラリと

並んでたよ。

乗馬界で言うチャップスで、中国ではこの防寒レッグウォーマー

が流行ってるらしい。

最初はコレをメインに購入する予定だった。

レッグシールド付きエンジンガード。

箱が大きくなるので同封に良さそうだと思い、ついでにレッグウ

ォーマーを注文。

ところがエンジンガードが各店舗で在庫切れしてて、結局レッグウ

ォーマーだけが買い付けへ進めたのだ。

長さが違う物を各1組ずつ購入。

約50cm長。

約70㎝長。

スニーカーや革靴にかぶさるから、通勤通学時に良さそうだね。

タオバオで購入する時は迷うほど種類が多い。

・長さが色々ある(3種類くらい)

・裏の起毛素材に化繊か天然山羊毛がある

・表皮は合皮か牛皮がある

・ベルクロ式がメインで、ふくらはぎバンドの有る無しがある

・ふくらはぎを包み込む伸縮布の有る無しがある

・バンド止めの素材に強化樹脂と金属の2種類がある

・ヒザやスネのプロテクターの有る無しがある

迷ったら長さの説明書きと注文ボタン表示が分かりやすい店を

選ぶと良い。

個人の体格差があるので椅子に座って巻き尺などを使って長さ

のイメージをつかんでから選ぶと良いと思う。

現物測定した結果、約70㎝長は約750g、約50cm長は約580g

だった。

少しかさばるから梱包箱込みの総重量で計算すると約1~1.5㎏

になるだろう。

欲しかったレッグシールド型エンジンガードが入手できず、

無駄に送料がかかった今回の防寒具購入。

単品購入する時はアマゾンを利用した方が送料も含めての総額が

お得だと思うよ。

アマゾン検索用語「バイク レッグウォーマー」

とにかく使ってみる事にした。

ライディングブーツの上からも被せてはけるし、太もものベルト

も長さ調整可能。

トイレの時にも楽にできるから男女問わずに便利な物だ。

寒い中を走ってきた結果、かなり暖かい。

風を防いで中に暖気が溜まるので、オーバーパンツでなくても

寒さを防いでくれた。

久しぶりに良い買い物でした。

YBR時代から愛用のエンジン用マッドガード(泥除け)の弱点を

補うために改良版を作ってみたよ。

下の部分が少し短いためにエンジン下部への泥ハネがまだ起きるし、

上部の面積も再考する事にしたのだ。

リサイクルショップで買った薄い黒まな板を使い、切った・

曲げた・穴開けたで試作してみる。

切るのはハサミでチョキチョキ、曲げるのはヒートガンや携帯

トーチで柔らかくしつつ整形してから水で冷やして完成。

試作は厳冬期を意識して少し大きめに。

空冷エンジンの厳冬期冷え過ぎのための風よけになるはず。

でも冷静に観察した結果、ちょっとやり過ぎ感がある。w

これじゃ氷点下仕様だ。w

さすがに関東平野部は日中に氷点下二桁なんか起きないので、

2号を作ってみた。

今度はYBR時代の泥除け1号に近い仕様にして、下部の延長と

フレーム保護をイメージ。

昨日試走してみた時のエンジンオイルの油温。

出発時は外気温10度で、小一時間走ったら油温が60度になった。

さらに一時間走って帰宅したら油温は約70度を指していたよ。

これでも良いかと思ったものの、これから始まる厳冬期だと

なかなか油温が上がらないので冬季仕様も作ってみた。

上部の面積を若干拡大させてみた。

放熱フインが少し隠れる程度で試作号よりも風通しは良い。

実際は走行風が裏側へ巻き込むから、大した違いは無いだろう。

出発時の気温は8度で昨日よりも寒い。

小一時間走った結果58度程度になっていたので、昨日の気温差を

考慮するとあまり変わりない感じだ。

並べてみる。

束線バンドで固定する構造なので、いつでも気軽に入れ替えが

可能だから厳冬期は3号、春~秋は2号で過ごしてみようと思う。

真夏でも3号が使えるとエンジン回りの掃除が楽になるので、

夏季の油温に期待したい。

YB/YBR系エンジンは放熱に優れているみたいで、夏季では

約80度~100度の油温だった。

一番調子良いのが約60~70度付近なので、できれば真冬でも

この温度範囲に収まってくれるとエンジンオイルの粘度も適度に

柔らかくなって燃費も良くなる。

数十分程度の短距離走行だと40度くらいしか上がらないから、

回転がもっさりして軽快感が薄れる。

空冷エンジンは外気温に影響されやすいのが弱点なので、仕方

ないなあ・・・

試走ついでに公園で鍋を作って食べたよ。

ニンジン・ジャガイモ・キャベツ・鶏肉を味噌ラーメンスープで

煮込む。

簡単で美味しく、体が温まってこの季節に外せない鍋ツーに

なってしまった。

以上、エンジン泥除けの改良でした。

あれ? もう12月になってしまったよ!

早いもんだネ~。w

さて、これから紹介するネタは自分用ではないのだ。

YBR仲間から依頼されてハザードスイッチ付きの左スイッチボ

ックスをYBR125K用に改造したのだ。

このスイッチボックスはヤマハ用ではない。

なんと中国の川崎小忍者250用の部品らしいけれど、全ての機能が

備わっている優れもの。

よくもまあ、こんな面白い物を見つけて来るもんだと感心するよ。

ID番号 556168368934

品名「A款开关左边」

タオバオ検索用語「小忍者摩托车开关」

これの回路を解析してからYB/YBR系に使えるように配線を改造

したのが今回のネタ。

いつものように簡単説明と写真多め(44枚!)でまとめてみたよ。

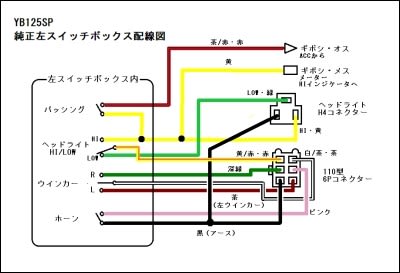

【純正スイッチボックスを調査】

とにかくYB125SPと同じスイッチ構成である2013年式の現

行YBR125Kに使うらしいから、我がYB号のスイッチボックスを

分解してスイッチと配線の関係を調査したよ。

左スイッチボックスからの配線はこの3か所と・・・

ヘッドライト球のH4コネクター。

車体から外してテスターの導通試験ブザーで調べた結果、

以下の配線回路だと判明した。

大図面のリンク→

これを元に、用意したスイッチボックス内の回路や線色に合わせ

するように改造すれば良いわけだ。

【ハザードスイッチ付きスイッチボックスを調査】

小忍者用左スイッチボックスの配線回路も調べてから、YBの

コネクター仕様に合わせて接続変更すれば良いので、調査後に

図面を描いてみた。

スイッチとコネクターのピンアサイン(接続位置)がYB純正と

同じになれば問題なく使える。

大図面のリンク→

比較してみると良く分かるだろう。

単に色が違うだけだ。w

★実際に入手できたスイッチボックスのスイッチと配線色の関係が

必ずしも図面と同じとは限らないから、テスターや導通試験器、乾

電池とブサーや豆電球で暇な時にでも確認しておくと安全・確実だよ。

★読者様情報でこの色構成と内部が違う製品が存在する事が分か

ったので、入手できた現品の内部を必ず確認してください!

詳しくはYS125系の説明で加筆しておきます。(2020.04.05追記)

【YBR系やYX系での配線改造案】

せっかくなので他のYBR125系やYX125でもハザードスイッチ付

改造が出来るように図面を描いてみたよ。

大図面のリンク→

★年式・型式によっては3Pコネクター仕様では無くH4仕様も存

在するらしいから、必ず実車の仕様に合わせて部品調達と長さを

合わせてください。

パッシングスイッチが無い仕様の場合、ACC12Vの配線(茶色)

を車体側から分岐して接続するとパッシング機能も追加できる。

【小忍者スイッチボックスの配線改造】

YB純正のコネクターを流用すると元に戻しにくいから、適合

するコネクター類を別に用意する。

・110型オス・6Pコネクターセット

・H4メス・コネクターセット

キタコのコンビニパーツが入手しやすい。

・ギボシ端子オス・メスとスリーブも数個用意する。

H4コネクターに関しては圧着作業がちょっと面倒なので、配線

付きの物を見つけてきて長さ合わせの配線製作をする方法もある。

バイク用品店で見かけた事があるよ。

タオバオ関係の検索用語

「2.8摩托车6孔连接器」

「h4大灯插座」

参考商品 ID番号 10592508948

参考商品 ID番号 553953791968

この他に芯線0.75スケア程度の太さの電線、青と緑をそれぞれ

30cm程度用意する。

自動車用AVS電線が使いやすいので、デイトナやキタコなどの

バイク用電線を見つけてくる事をお勧めするが、ジャンクのワ

イヤーハーネスでも入手して分解流用って手もあるよ。

小忍者用スイッチボックス配線の先端を切断。

YBには使えないのでバッサリ切るのだ。w

余計な配線を取り除く。

ウインカー機構を外して、小忍者仕様のクラッチスイッチ配線を

除去する。

束線バンドを切ってからクラッチスイッチ配線を少し引き出す。

分岐接続してある箇所が露出したら、クラッチスイッチ配線を

を切って絶縁処理する。

絶縁処理した単線の緑線はまたシース内に入れて先端へ出す。

束線バンドで抜け止め処理し、外したウインカー機構を元通りに

組んでケース内の改造は完了。

この作業が面倒ならクラッチスイッチ配線を放置しても構わない。

さて、ここから少し面倒な作業になるぞ!

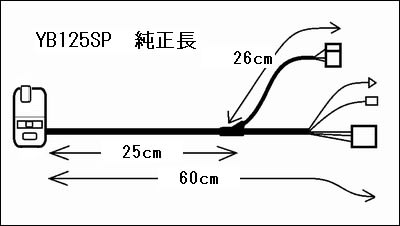

完成イメージはこんな感じ。

数字は入手したスイッチの配線長をそのまま使った場合で、

実作業時は車体から外した純正スイッチボックスの配線長に

できるだけ合わせて製作すれば問題ないはず。

各線を少し延長した方が良いかもしれないが、ついでに短くも

できるからハンドル改造などで長さをピッタリ合わせたい時は

この機会を利用すると良いだろう。

俺自身の考え方だと長めなら届くし、後からハンドルを戻した

時にもそのまま使えるので、無理して短めに作る必要は無いと

思っている。

ライト配線の引き出し作業。

シース(保護チューブ)の途中をつまんで引き出し口の切れ込み

を入れ、図面の配線色を引き出す。

改造図面の通り、途中に追加配線を接続する。

写真の黄色電線色は後から青色が都合が良いと判明したから、

読み替えて理解してくだされ。

ギボシ端子を切り、巻き付けた接続点を圧着する手法。

腕に覚えがあれば半田付けでも構わないよ。

絶縁処理は熱収縮チューブで行うか、ハーネステープを巻く。

2本の接続点位置を少しずらした理由は、もしも互いに絶縁不良

を起こしても導線同士がショートしないためなのだ。

こんな小技が電気火災を未然に防ぐ。w

接続が完了したらまたシース内に戻し、白線と共に3本引き出

しとする。

改造図面を見れば分かるように、この3本がライト配線になる。

いよいよ面倒な6Pコネクターなどの作業。

これも白色は黄色に読み替えて作業。

写真では電線を少し切っているけれど、そのままの長さで構わな

い。

110型オス端子の圧着作業。

改造図面の通りに6本圧着する。

線径が細いから折り返しを加えて見かけ上の線径を太くした。

これでしっかり圧着できて、後々接触不良が起きにくい。

ハウジングに挿入。

ロック機構の向きが左の時に端子の抜け止め部が上になるように

差し込む。

改造図面の線色に合った場所に差し込むだけだから、落ち着いて

行えば間違えないよ。

たった6か所なのだ。w

完成写真。

黒と青線にギボシ端子を圧着する。

問題はH4コネクターのL字型端子。

2スケアの位置で圧着したいんだけど、一般的なオープンバレル

用圧着ペンチでは出来ないのだ。

この端子は業務用の専用工具向けなので困った。

工具を改造する方法も紹介されているが、たった3回圧着するた

めに改造するのはバカバカしいよね。

赤線の位置をバッサリ切ってやると希望位置で圧着できるが、こ

んな事はしたくないから代案を見つけた。

導線の太さを太らせる補強線追加方式。

あたかも太い導線になるように工夫する。

この方法で圧着ペンチの5.5スケア位置でも確実な圧着ができた。

以上の問題から、不慣れな人は配線圧着済みのH4コネクターを

入手し、前出の追加配線作業にようにギボシ端子接合部を切って

青や緑線に圧着するか半田付けで繋げる方法が良いと思う。

H4ハウジングに組み付ける。

蓋をすればライト用配線は完成。

これらの面倒な作業を省きたいなら、やはり配線圧着済みの

H4コネクターを使った方がいいね。

分岐部分を補強処理。

ライト配線にスパイラルチューブでも巻いてから、ハーネステー

プで補強と防塵・防滴処理を行う。

★最後に改造図面と一致するスイッチ動作をするか、導通試験を

行うと良い。

間違ってたら頑張って間違い箇所を探して直してくだされ。w

完成した改造スイッチボックスの全容。

室内でゆっくり作業すればできる改造ではあったが、ここまでの

解析や作業をお店のプロに任せると高額な工賃になる事は間違い

なし。

暇人と節約人には良い暇つぶしになる改造だろう。w

後日、このページを参考に実際に作られた読者様の作品。

上手く配線付H4コネクタを中継接続してから絶縁処理している。

【YB125SPで動作試験】

依頼された改造だけど実際に動作試験しないと渡せないから、

我がYB号に搭載してみたよ。

問題無く取り付けできた。

リモートチョーク機構も問題無し。

なんとYB125SPのチョークケーブルをそのまま使う事が出来た

のだ。

使わない固定用金具がブラブラするので、束線バンドで固定す

ると良いと思う。

動作チェック。

各スイッチ機能は正常に動作し、今回の目的であるハザード点滅

も大丈夫だった。

★個体差もあるだろうが、ウインカー球をLED化していない無改

造車で、もしもハザード点滅速度が異常な場合はウインカーリレ

ーをLED対応ICリレー(電子式ウインカーリレー)に交換してく

ださい。

以上でウインカーのハザード点滅機能が追加されたのだ。

【YS125系でも可能か?】

この改造の作業途中にYS125オーナーも興味津々だったから

机上調査をしてみた。

どうやらYS系はYB/YBR/YX系と車体電装ハーネスの構成が違う

ようで、ライト配線部の110型3Pメスコネクターの線色が違う

みたい。

回路的にパッシング用のACC12V線が中央に存在し、ライト球の

アース線は本体側のメインハーネス側で受け持つみたいだ。

あくまでも机上の想像図。

大図面のリンク→

YS系用改造配線図。

大図面のリンク→

★YS125の実車で確認したわけでは無いので、オーナー自信が

図面と照合してください。

3Pコネクターの茶線にACC12Vが来ていたら大丈夫でしょう。

図面に間違いがあればぜひコメントをください。

★追記:2020.04.05

読者様からYS125用ハザードスイッチ改造に成功した

報告がありました。

しかし、入手できた現物は当方の物と色構成と内部配線

に違いがあったらしく、内部配線の手直しと色の読み替

えが必要だったとの事なので必ず現物を確認してください。

作業風景

内部配線の一部を分離する必要があったり途中で色が

変わったりで、現物確認の必要だ。

つまり「改造すればポン付け」なのだ。w

色の読み替え情報。

内部配線のホーンのアースとパッシングの接続を分離し

てから配線する必要があるとの事。

拡大図のリンク

【リモートチョークレバーについて】

YS系はFI仕様のため、キャブレターが無いからチョークレバー

は存在しない。

また2013年式以前のYBR系はリモートチョーク式で無く、キャブ

レターに直接チョークレバーが付いているので、改造スイッチボッ

クスのチョークレバーが邪魔な事になる。

小忍者用左スイッチボックスのチョークレバーは外せるのだ。w

ネジ4本で分離できるから邪魔なら外してしまえば良いし、別の

機能へ転用するのも面白いだろう。

自転車用のブレーキケーブルでも使えば遠隔チェーン注油器や

白旗上げギミック改造など、色々応用可能だろう。

依頼されたスイッチボックスとは別の形の小忍者用左スイッチ

ボックスも存在するよ。

ライトのHI/LOWがシーソー式でハザードスイッチは押しボタン

構造、チョークレバーは無し。

ID番号 556168368934

品名「B款开关左边」

HI/LOW切替が純正と同じ操作感覚だからチョークレバー無しで

良いならこれも選択の一つと思うよ。

追記:後日、自分用にB型スイッチボックスとコネクター類を入手

してみた。

チャイナマートの「一括直送プラン(検品なし・手数料100円)」

を使い、送料込みの総額・約2000円で購入できた。

配線色と各スイッチ機能の関係を調査した結果、A型と同一と分か

ったから、配線改造は上記のままでOK。

もしも実行される方は一応配線確認してください。

必ずしも同一仕様品が来るとは限らないのが中国品質なのだ。w

殻割りしてみる。

このスイッチは縦割り構造で「回り止め」の突起が一般的な

スイッチボックスと違って水平位置にある。

よって、ハンドルに5.5~6.0mmの穴を新たに開けなければ

実装できない。

その後、平日の夜に配線を改造する。

コネクターのピンアサインはA型と同じなので迷う事は無かった。

今回は小忍者仕様のクラッチスイッチ配線を排除せずにそのままに

しておいた。

使わない線は放置しても電気的に問題無しで、後で何等かの電気的

流用をしたい時に生き返る。

配線端の様子。

配線付きH4コネクターの接続と使わないクラッチスイッチ配線の

処理はこんな感じに仕上げたよ。

後日、我がYB号への搭載をしてみた。

B型スイッチボックスは縦割り構造なので、新たに回り止め穴を

開けなければならない。

マスキングテープを数枚貼ってスイッチの殻を押し付けて凹みを

作り、中心に印を書く。

失敗は許されない穴位置だから、スイッチボックスの位置や角度を

何度も確認して最適位置を決定する。

センターポンチで穴開け位置に凹みを作る。

5.5mmのドリルで穴を開ける。

俺のハンドルは社外品で肉厚が厚い。

無理に貫通させずに必要最小限の深さまで掘った。

無事に組み付ける事ができたよ。

穴の角度を十分確認したおかげで、クラッチレバーを握っても

パッシングスイッチに接触しない。

最悪、クラッチレバーの角度を変えれば済むけれど、使いにくく

なると困るので結果オーライ。

配線接続。

ここで問題が発覚!

やはりスイッチボックス付属のケーブル長で製作すると長さが

短くて接続コネクターに届きにくい。

仕方ないから車体側のコネクタ配線の引き回しを変えて、どうにか

接続できるようにして解決した。

純正スイッチボックスの配線長に合わせるか、それより数センチ

長い仕上がりに延長改造した方が結果的に確実だと思ったよ。

どうにかこうにかライトを元に戻せる程度に中の配線を整線して、

完成となった。

追記【GW250やDL250左スイッチボックス】

お正月の暇つぶしにタオバオを徘徊していたら、良さそうな物を

見つけてしまった。

中国名GW250(日本名GSR250)用の左スイッチボックス。

検索用語「GW250左手把」 約75元

なお、リモートチョーク用レバーは存在しない。

配線が長い仕様のDL250用。

これもハザード付き改造用部品として有用だと思う。

検索用語「DL250手把开关」

見ての通り小忍者用とスイッチ機能の構成や位置は変わらないけ

れど、ハイ/ロー切り替え部の大きさや位置がヤマハ系に近く、ウ

インカースイッチの角度が使いやすそう。

しかもケースは一般的に普及している横割り構造なのだ。

配線色とスイッチの関係は不明なので、テスターで確認しつつ

図面を起こさなければならないけれど、幸いな事に日本国内に流通

しているGSR250の情報も参考になる。

ハザードスイッチ追加などで配線関係を情報公開している方が

居るので、かなり楽に改造できるはずだ。

問題は配線長なんだけど写真を見た感じだとDL250が長くて応用

範囲は広そうだ。

以上が今回ネタにさせて頂いたハザードスイッチ付きのスイッチボ

ックス流用でした。

長々ご覧いただき、ありがとうございました。

★★図面描きや撮影など膨大な手間がかかっています。本記事内の

写真や図面を営利目的の商品に無断転載・添付する事を固くお断り

いたします。★★