確認調整をサボるといつの間にか伸びてたるんでしまうチェーン。

正確にはビロ~ンってゴムみたい伸びるのではなく、関節のピンの摩耗で長さが変わってしまうので

整備の頻度によって寿命が左右される。

YBR125の取説(オーナーズマニュアル)では指定の振り幅で管理調整をするように指示されていて、

これに従ってロングツーリングの前とか運行前点検で確認・調整をするといいだろう。

・センタースタンドにて車体を立てた状態で確認する。

・許容範囲はたるみ幅を定規で確認して20~30mm。

完全にノーマル状態の車体ならこの数値に従って調整しておけばOK。

問題はスプロケットやリアサスペンションをノーマル以外の仕様に変更している時で、たるみ幅の

数値が適切じゃなくなる場合がある。

俺のYBRはスプロケは歯数が変更されてるしリアサスも長さが違うので、いつもチェーン調整で悩む。

そこで先日実車で現状を確認してみた。

まず、取説どおりにセンタースタンドを立ててたるみ具合を確認。

赤い線は前スプロケとスイングアームの支点を結んだ直線で、センタースタンドではタイヤが下がってスプ

ロケ間の距離が短くなる。

前スプロケの軸を支点にスイングアームが動くわけではないために起きるマジックだ。

リアサスペンションを15mm長くしてあるのでタイヤの下がり具合がノーマルよりも大きい。

そこでリアサスを仮に外してタイヤの下に板を敷いて持ち上げ、スイングアームとスプロケ間を一直線状に

してみると、ごらんのようにスプロケ間の距離が長くなってチェーンが張られる。

チェーンの垂れ下がり具合を見比べると分かりやすいだろう。

この様にフロントスプロケットカバーを外して棒を添えてみると分かりやすい。

各スプロケットの中心とスイングアームのピボットを一直線にした状態が一番チェーンが張られた

状態になる。

体重をかけたり走らせてる時に一番チェーンが張られるのがこの位置で、チェーンのたるみがまっ

たく無いと無理な力がかかってチェーンの伸びが早まったり、スプロケの偏磨耗、最悪時にはチェ

ーンが切れてしまう場合がある。

よって、この直線状態でもチェーンがわずかだが余裕があるように調整するのが適切な方法だと思う。

おおむね10mm程度で良いと思う。

調整後にリアサスを取り付けて再度張り具合を測定すれば、それが今現在の車体に対する適正値なので

ノーマル状態との比較も含めてメモしておけば次回はわざわざリアサスを外さなくても調整値が分かる。

実測の結果、最小値30mmが適正だったので次回から40~30mmを目標に確認調整しようと思う。

やはりスプロケとサスの変更の影響は出るものだと認識できた。

サス交換をする人は多いだろうが変更後のチェーン適正値確認をしてる人は少ないんじゃないかな?

レーシーな走りを堪能してる途中でチェーンが外れたり切れたりしたら大惨事になるだろうから、早期に

確認することをおすすめしますよ。

特にサスを長くしていて固さ(プリロード)を柔らかくしても、どうも動きがにぶい場合は最長位置付近でチェーン

がパンパンに張ってて動きを妨げられてる場合もあるから特に注意した方が良い。

スプロケやリアサスの変更改造に伴う盲点の一例でした。

早くて2万キロ程度の頻度で確認・調整すればいいと思ってるタペットクリアランス調整の話。

ピストンの圧縮上死点の位置出しのための確認窓にでっかいマイナス溝が掘ってあって、

コインとかで回して開けるように指示されてるけれど、この溝に合うコイン(硬貨)がなかなか

見つからないんだよねぇ。w

試しに10円、100円、500円玉を当てて緩めようとしたけれど、どれもこれもが曲がって失敗

に終わった。

コインドライバーと言う名の工具が売られているけれど1,500円~2,000円くらいで、買った

ところでめったに使わないからバカらしく思う。

だったら作ってしまえばいいじゃん。

ちょうど手元にフラットバー(鋼材・3mm厚19mm幅)のあまりが有り、これを適当に切って削って

みた。

先端の厚みは溝を測定して合わせて、できるだけ隙間がないように仕上げる。

片側だけ削ったのは当たり面を直線状に削る技量を持っていないので、片側だけでも平たくなるように

工夫してみたわけで・・・

覗き窓に当ててピッタリに収まるように整形する。

これにモンキーレンチをかませてコックをひねる要領で回せば楽に開けられる。

大窓と小窓のそれぞれに合わせて半月状に削ればYBR専用工具の出来上がり。

納車状態から最初に窓を開ける時が一番硬くてやっかいだし、マイナスドライバーで回そうとすると恐らく

ナメるであろう。

また、この窓はOリングで密閉されてるので強く閉め込む必要はない。

買った方が苦労も無くて製作人件費を考慮すると安いって?

実は両窓の溝の幅が2mmと1.8mmで違うんだよ。

市販のコインドライバーでうまく合うかどうかも不明だったし、そんなものに金を出すほどバブリィなサイフを

持っていない。

コインドライバーを作ったところで力尽きて今日はおしまい。w

これさえ有れば調整なんかいつでもできる。

工具ネタもけっこう隠してあるんで工具カデゴリーでも加えようかと迷ったけれど、プロが見たら激怒しそうな

ネタもあるのでやめた。

今後はこっそり記事の中に紛れ込ませる方向で行きますw

ちょっとしたネタ。

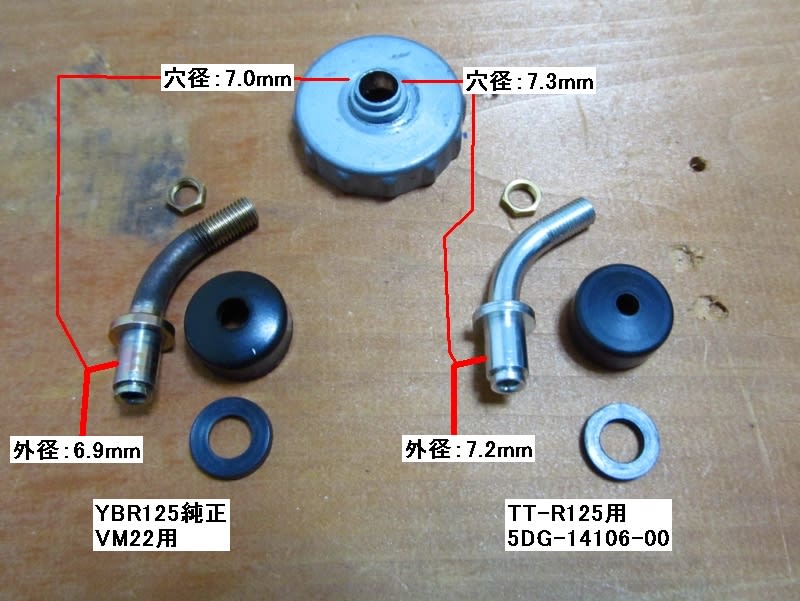

購入部品群の中に忍ばせておいたTT-R125用のキャブの部品・ケーブルアジャストスクリューセットがあるので採寸した結果、

純正VM22との相違が分かったので公開する。

パイプ部の外径に違いがあるだけで、他は同寸である。

YBR125純正部品用に改造した中国製ミクニVM26のフタの穴をヤスリで若干広げて装着してみると問題なしなので、純正用は元の

VM22に戻しておいた。

しかし、0.3mmの違いってw

同じにしろよと言いたいが、キャブメーカーにも事情があるのだろう。

部品番号:5DG-14106-00 ケーブルアジヤストスクリユーセツト (約1800円也)

YBR用に中華VM2キャブを加工する のページにも追記しておいた。

ホンダ車の自動サイドスタンド跳ね上げ機構(しまい忘れ安全機構)のゴム部品を流用して、YBRにも同じ機能

をもたせようと市販の金具などを利用してみたら上手く出来た。

縦管バンドを曲げ、不要な部分を金ノコで切り取る。

メッキがしっかりした金具だけどスタンドに付けるといかにも後から付けました風になるので、余ってたアクリル

塗料缶の消費も兼ねて黒に塗装するひと工夫を加えて見た。

さっそくサイドスタンドに取り付けてみる。

ホンダは車種によってスタンドの右側か左側かに設置されていて、どちらを選ぶか悩んだ結果、左側に付ける

事にした。

良い感じの位置に収まり、まるで最初から付いてるがごとく仕上がった。

飛び出しの距離はこんなものかな?

バンド止めなので後から位置の調整もできるから問題ない。

接地してみるとちゃんと曲がってくれて、スタンドを跳ねあげてみると違和感もなくチェーンとの距離も十分なので

左側に設置したのは正解だったと思う。

さっそくサイドスタンドの仕舞い忘れを再現し、走りだしてみた。

車体を左に傾けた瞬間、サイドスタンドが跳ね上がってパコ~ンて軽快な音が鳴り響いた!

ショックもまったく無い。

純正状態で仕舞い忘れをすると、スタンドが接地した瞬間にガコン!って衝撃と共の辛うじて跳ね上がるので、

その度に冷や汗が吹き出ていたから大きな進歩である。

普段、あまり仕舞い忘れを起こさないんだけど、疲れている時や写真撮影のために一時停車した時など注意散漫

になる場面で起きていたからこれで少し安心かな?

あまりお世話になりたくない機能だけど安全装置としては単純なのに効果絶大で、さすが世界のホンダが考案した

付加価値だとつくづく思うよ。

余談だけど、この機構のネーミングに最後まで悩んだ。

あまり長い名前は面倒だしサイドスタンドキャンセラーはサイドスタンド仕舞い忘れ防止スイッチの解除用の製品や

機能として検索用語でひっかかるので、フリッパー(魚やイルカなどの尾びれとか、跳ねるものって意味)と組み合わ

せた造語でサイドスタンドフリッパーと名付けてみた。

実際どうでもいいんだけどねw

さすが読者の方々、一発で見破られたゴム部品の正体。

サイドスタンドフリッパー(仮称)の部品でした。

さて、閉店間際のホームセンターで物色して使えそうな物を揃えた。

まずは配管の固定用、縦管バンド。

サイドスタンド直径が約22mmでどうやらハンドル等のインチサイズと同等のようだから

合いそうな大きさを選んでみた。

入手した部品で手持ちのハンドルに仮組みした感じでは上手くできそうだと思う。

回り止め加工のためにバンドの一部を90度曲げてみたけれど、邪魔な部分は室内でゴリゴリと加工する

と家族に追い出されそうなので今夜は我慢する事にしたw

構成部品はこんな感じだ。

固定は6×25mmボルト、8mm穴・角ワッシャー、内径6mm×15mmスリーブ、6mmフランジナット。

明日は最終加工と実車取り付け、動作検証で行こう!

色々と流用可能な国産車の部品を注文してたら来たのでちょっと紹介。

これ、な~~んだ?

ひと目見て「あ゛ あそこの場所の部品だ!」と分かった人はこの部品が付いてたホンダ車所有経験者かも

しれない。

代替品を色々考えたり探したりしたけどなかなかいい物が無く、許せる値段に収まりそうも無かったので、

意を決して注文してみた。約400円也

手にした物を眺めると自分で部品を加工したりあれこれ悩むより専用設計の方が断然お得と思うほどの出来

である。

さてと、これをどうやってYBR125に固定するか?

しばらくコレをネタにして遊べそうだ。

オイル交換でいろいろで試しに入れた4輪用5W-30部分合成オイルのその後。

始動直後は快調なんだけど山道をガンガン回して走ってエンジンが熱くなると少しメカノイズ

が五月蝿くなると感じるようになった。

冬季でこれじゃちょっと心配になってきたのでフラッシングしたと思って早期にオイル交換した。

手持ちのオイルの中からこれを選ぶ。

もったいなかったけれど約500Kmで交換し、交換後はいつものYBRの音に戻ってひと安心。

やはり単純な単気筒のバイクはメーカー指定の粘土を守るべきなのかもしれない。

真夏に15W-40とか20W-50なんか入れても少しモッサリするくらいで不安になった事は

無かったけど、オイルの粘度変更で初めて違和感を感じた出来事だったよ。

四輪用5W-30部分合成油はYBRに合わないと思うのが個人的な感想。

連休の中日、少し足を伸ばして上野原まで走ってきた。

中央道の談合坂SAの徒歩出入り口を利用してSAに入り込んで昼食を取り、駐輪場であたかも

バイクで来たフリをして遊び、徒歩出入り口から退場。

一般道転用の元中央道を走って戻った。

なにやってるんだ俺・・・原ニの弱点を逆手に生かしたツーリングである。

帰りにマイナーな吊り橋のたもとで休憩しようと寄ったら、いつの間にか通行可能になってた。

老朽化でしばらく通行止めでなにやら工事してたんだけど、あまりにマイナーなので撤去かと思ったら

改修のようであった。

ただし、通行可能と言っても徒歩と自転車のみで一度に10名限度の条件。

昔は4輪も渡る事ができたらしく吊り橋を渡った先がどうなってるか興味しんしんなので、ここはひとつ

徒歩で渡ろうじゃないか!

押し歩きでw

人車総重量約200kg、大人3人分だから問題ない。

木製でかっこいい吊り橋じゃないか。

無事に押し歩いて渡りきり、乗車して先を進むと細い林道になった。

四国を思わせるこの雰囲気に一目惚れしたよ。

先を進むとさらに道が細くなり、路肩にはガードレールが無いので怖いけれど楽しい。

一応コンクリ舗装されているが、落ち葉と落石ですっかり古道になってしまってる。

この道の由来は定かでないが古くは交易か林業のために切り開かれたのだろう。

しばらく進むと現道のアスファルト道と合流し、そのまま峠を超えてみたら見慣れた風景が現れた。

これで相模原~上野原ショートカットルートがひとつ増えた♪

リッターSSじゃ躊躇しそうな古道と吊橋はYBRにとって得意とする田舎道だった。

いつか弁当持って初夏にでもまた訪れる事にしよう。

フロントタイヤをIRC GP-1に履き替えてからちょっと気になったのがタイヤが跳ね上げる雨水や泥に

よる汚れ。

とくにエンジン前方や下部エンジンハンガーの汚れが目立つし小石も当たってるであろう。

フロントフェンダーにマッドフラップでも付ければ軽減できるのはわかってるけれど、小心者の俺には

フェンダーに穴を開ける勇気がまだ無いw

幸い、ヨーロッパヤマハ・YBR125純正オプションのエンジンガードを付けているので、これを枠にして

マッドガード的なにかを付ければいいと考えて100円均一店で物色した。

材料そのものを探すのではなく、製品を材料にしちゃえってことで選んだのが文具売り場で見つけたポリプロピレン

製トレイだ。

これを切り出して穴を開けてエンジンガードに付けてみたのがこんな感じ。

あんまカッコイイとはいえないけど、無いよりはマシだろう。

固定方法はタイヤラップなので気軽に外す事もできるし、見た目も大げさではないと思う。

この手の構造は単純であればあるほどいい。

真冬用にプラスチックダンボールでエンジンガード全面に貼るマッドガード兼フットシールドも思いついたけれど、

とりあえず今回はマッドガード1号としてこのタイプが誕生した。

空冷エンジンなので前面を塞ぐと問題が起きないか心配だけど、板が1枚あったところで乱流や巻き込みが発生

するので大丈夫だと思う。

一応排気のエキパイには風が当たるように幅を決めてるし、なにか問題があったらタイラップを切って外せばいい。

さっそく山坂道に出かけてみた。

短くてマイナーな林道に入ると街道と違って雪が残っており、所々で圧雪アイスバーン化してて怖いw

GP-1のおかげなのか新雪箇所ではまあまあグリップしてくれるけれど、二輪二足でドタバタと進んでどうにか

舗装路へたどり着いた。

道の駅でマッドガード1号の様子を確認すると、みごとに泥はねを防御してくれている。

これなら安心して泥道へ入っていけそうだし掃除も楽になるだろう。

山の中はまだまだ寒く、道の駅で豚汁を食べて体を温めてから帰路につく。

ごちそうさまでした。

寒いのでバイクに乗らずに机上の空論。

YBR125のギアシフト機構は以下の構成部品でシフトチェンジされる。

1:シフトカムが回転することで5,6,7のフォークが移動してギアを滑らせて組み合わさったギアになるけれど、

シフトカムは2:セグメントの回転に同調している。

さて、このセグメントの回転位置は1:ストッパーレバーがセグメントの谷にはまることで各ギアの位置に固定される。

矢印の場所がセグメントの山を超え、谷に下るの繰り返しでカチャカチャと位置決めされるってわけだ。

セグメント自体を回転させるのは7:シフトシャフトで、足にかかるシフトレバーはこのシャフトに固定されてる。

ちょっと整理すると以下のような絵になり、赤い箇所はニュートラル位置、青い箇所が1速や2速になる。

ネット上で時々議論されてる2速からニュートラルに勝手にシフトダウンするって現象は、青から赤に位置が

変わるって事で、シフトカムが回転しないと起きないのだが自分勝手に回らない様にセグメントとストッパー

レバーがあるのに、いったいどうしたら勝手に変わるのか想像してみた。

もしかしたら2:スプリングの引きの強さが若干弱いんじゃないのか?

メーカーはバカでは無いので簡単に変わるよう仕様になってないはずだけれど、まあ実際どうなのかは謎だ。

このスプリングの注目してエンジン内の実装状態を見ると以下の画像の感じである。

実はこの位置の設計は非常にありがたい。

経年劣化すると極まれにこのスプリングが折れてしまって、シフト操作をしてもギアチェンジを行う事ができなく

なるけれど、この位置なら折れた破片が落下しても下方にはギア類が無いので、噛みこんで破壊する可能性

が低い。

また、クラッチユニットを外す事なく修理できる利点があり汎用スプリングで応急修理も可能である。

実はオレも別車種でスプリング折れの経験があって苦労したから、YBRの保守用に買い置きしておいた物がある。

部品を整理してたら目に止まったので、ついでに寸法を測ってみた。

この寸法はどんな意味をもたらすのか?

先ほどの説明の中でセグメントの位置決めをするにあたり、スプリングの引きの強さが足りないならば勝手に

カムが回る可能性があると想像してたわけで、流用できそうな少し強いスプリングに置き換えれば自然シフト

を防ぐ事が可能なのではないか?と思った。

バイク用品店で物色したところ、スリップオンマフラーの固定スプリングとかATスクーターのクラッチスプリン

グとか色々と少し強そうな物をいくつか見かけたけど・・・まあ、机上の空論なので実際に換えて解決するか

どうかはわからない。

また、ヤマハの部品検索で他車種の物をちょっと調べたけれど、引きスプリング構造の車種はあまり無くて

代替品は今のところは見つかってない。

って事で、スプリングがへたったり折れたりした時にはとりあえず純正品を入手する手立ては確保したほうが

よさそうだ、

5VLで始まる部品番号は日本ヤマハから供給されていない関係で、YSP輸入モデルのFI以外の場合は

店に相談かタオバオで購入(輸入)だろう。

だが、昨今の国際事情を考慮するといつまでも中国から簡単に輸入できるとは限らない。

そこでYBRと同型のエンジンを搭載したXTZ125やTT-R125系など、プレスト扱いの正規輸入車の部品

で対応すれば解決かと思う。

TT-R125 2001年 から TT-R125LW 2003年まで共通の部品番号

5AP-18337-00 SPRING 84円

強化できるスプリングを探して来るもヨシ、クラッチ交換のついでに純正交換するもヨシ、色々保守できる

選択肢があるのはいいことだ。

最後に俺のYBRは実に良い子で自分勝手にシフトチェンジしないので、保守用に買い置きしたスプリングの

出番はいつになるかまったく予想できない。w

なんなんだ、このタイトル・・・┐(´ー`)┌

YBRのエアークリーナーは、まずスポンジフィルタで植物の種とか羽虫とか砂などの大きめなゴミを濾し、次に蛇腹のペーパーフィルタで

細かいホコリや微細な砂などスポンジフィルタで濾せなかったゴミを濾す二重の防壁。

砂漠の国などの厳しい環境でもエンジンを守る設計で実に頼もしい。

キャブセッティングの関係でエアークリーナーを新品に交換しておいたので外したエアクリがまだ手元にあるわけだが、そんままポイと

捨てるのはもったいないからちょっとしたネタ(技)を紹介しよう。

どこのご家庭にもある超強力洗浄剤である洗濯洗剤をバケツに放り込み、お湯で溶かして洗浄液を作る。

とりあえずスポンジフィルタを入れてモミモミと洗ってお湯ですすぎ、軽く握り絞って洗浄完了。

問題はペーパーフィルタ。

サービスマニュアル記述では普段エアーガンで裏から吹いてホコリを飛ばして維持管理し、汚れがひどい時や定期的に新品交換を推奨

しているが、コンプレッサーやエアガンの無い状態ではなかなか上手くホコリを払う事ができない。

また、内側のブローバイガスや吹き返しの油分のシミも気になるところだ。

普通は新品交換だよね・・・

だがしかし、このペーパーフィルタもいきなりドボンと洗浄液に放り込む。w

油分と汚れの剥離のために15分ほど漬け込んでから、洗浄液の中で左右に振ったりバシャバシャ揺すって

汚れを溶かしながら落とす。

後はシャワーで表裏をまんべんなくすすいで適当に振って洗浄完了。

ペーパーフィルタの下部には水抜き穴用に小さなスポンジフィルタがあるけれど、おそらく洗ってるうちに

外れてしまってるだろう。

バケツの中から回収するか、もしも紛失してたら適当なスポンジでも切って代用しておくれ。

最後に両フィルタを風通しの良い場所に吊るして干せばいい。

気温の高い真夏なら1日、寒い時期でも数日で乾く。雑巾を洗って干した時の乾燥期間を想像すれば

いいかと思う。

★YBR125は乾式フィルターなのでスポンジフィルタに湿式のようにフィルターオイルを染み込ませる

必要はない。先入観でフィルターオイルを塗布して走行しちゃた時はペーパーフィルタも同時にしつこく洗浄

するか即新品交換ですね。

洗い終わった後の洗浄液はごらんの通り、みごとな汚水である。

本来新品交換を指定されてるエアークリーニグフィルタだけど

・一週間後に長期ツーリングに出かける予定なのに入荷が間に合わない

・注文したけど時間がかかりそうだ

・嫁にこづかいを減らされた

などなどの時に覚えておいて損はないだろう。

実はこの方法、知人が増水した川でオフ車を水没させた時に緊急で直してあげた方法の一部なんだ。

汚れを洗浄してよく乾燥させるだけのかんたんなお仕事。

繰り返し洗浄はせいぜい2回が限度だろう。

実用的だけど正規の方法ではないので、新品が手に入ったら交換するのがベストだ。

普段興味が無いアクセス数だけど、日々250~300名もの方々が訪れるようになってしまったので変な

ネタがどんどん書きにくくなってきたw

このどうでもいいゴミブログで見た話をあまり言いふらさない事!(`・ω・´)

キャブ交換・調整、タイヤ交換、オイル交換と済ませたYBR号でちょっと出かけた。

午前中は雨だったけれど昼前から晴れて気温も上がったので、いつもの山坂道へ。

道志道の脇に短い未舗装林道が数本あるので、そのうちの一本に入ってみた。

道路脇に残雪があるものの、路面は雪が溶けて若干ぬかるみもあり後輪のMT62が負けて滑る感じだが

前輪のGP-1は調子よくグリップしてくれる。

試しに直線でフロントブレーキを少し強めにかけてみたところ、横滑りもぜずに安定して止まれたので

下り坂での制御もこれなら問題なさそうだ。

後輪もGP-1に変えたい気持ちがますます強くなるw

帰り道でまた脇道にそれて舗装林道を上がって行くが、落ち葉と落石の小石で少し怖い思いをする。

巌道峠の下り、野原林道では早々に残雪の小山が立ちはだかり、先が見えない状況なので無理せずに

来た道を素直に戻って下った。

雪解け水でどうせ汚れるんだからついでにと思って入った林道だけど、エンジンやら色々と泥んこになって

明日は洗車日だな、こりゃw

タイヤは未舗装林道でも平気だと分かり、キャブは面白いように車体を前に進め、四輪オイルはガンガン

回しても熱ダレや異音・クラッチ滑りは発生せず、いっぺんに3種類もの検証ができた一日だった。

燃費は登り坂で元気よく回して約35km/L。

過去、いく種類かの125cc4stMT車を所有してた経験から比較しても、キャブ変更と走りの割には良い。

この季節はツーリング的にもネタ的にも停滞気味なのでいい刺激になったな。

いつの間にかオイル交換の時期に来たんで交換した。

ついでにネタをいくつか披露しちゃおうw

まずは普段愛用してるオイル。

左はホムセンのカインズのプライベートブランドオイルで二輪用鉱物油・10W-40、下請けの製造会社は

不明。

主に初春~初冬の一番活発にバイクに乗る時期に使ってる感じ。

右はホムセンのジョイフル本田で扱ってるスミックスの二輪用部分合成油・10W-40だけど、手に入れて

からまだ使ってない。

部分合成は熱に割りと強いはずなので真夏に使う予定だ。

冬季は気温が低いのでオイルを適当に入れてる感じで、その都度ホンダのG1だったりシグマの二輪用

だったりUTCの二輪用だったり気分しだい。

G1は普通すぎて当たり前の信頼性の高いオイルで、昔から迷ったらG1、とりあえず臨時でもG1って具合

だったけど最近は冒険もするようになり、シグマとカインズが値段の割にいい感じだったからG1の代替品

として使っている。

UTCはちょっとガサツな感じがしたのでもう入れないw

さて、今季の冬はちょっとネタとして四輪用オイルを入れて遊んでた。

まずは左のシグマSJ/CF 10W-30。

実は現品限りのワゴンセールで激安(某COSTCOの某シェブロンと同じくらいかな)だったので2本ほど

試しに買っておいた物。

フラッシング用途や臨時用だったけれど、初冬に入れて結局先日まで使ってしまってた。

これを入れた事さえ忘れてたくらいまったく問題なく、クラッチ滑りも熱ダレも起きていない。

SJクラスまでは二輪・四輪の住み分けがまだされてない時代の規格なので、まあ単純なエンジンのYBR

なら問題なく外気温が低い季節なら十分に使える感じ。

そして右がカインズの部分合成SN 5W-30で、車のオイル交換をした時に余った物。

車の方は普段10W-30を入れてたんだけど先月初めてこのオイルを入れてみて、0度ちかくの気温で始動後

走りだした途端に違いが分かってびっくりした。

低温流動性に優れてるとのうたい文句が嘘じゃなかったと感じた数少ない経験だw

面白そうだからちょっと試しにYBRにこの5W-30を入れてみた。

始動直後の安定性は元々俺のYBRが調子いいので変わらずだけど、走りだすと確かにスムーズである。

特に異音も発生せず、キャブ改造でパワーアップしてるけれどクラッチ滑りは起きていない。

今後、厳冬期はこれでいいかもな・・・ちょっとでも違和感を感じたらすぐに交換すればいいし。

「べ、べつにおすすめしてるわけじゃないんだからね!^^;」

あくまでも余ってたオイルをネタにしたので、YBRに関してはどこのなんでもいいから二輪用を入れておけば

大丈夫。

激安四輪用オイルのみ使用で、9万キロまで走らせたバイクのシリンダーにクロスハッチが綺麗に残ってた

のを見たことがあるけど、それはオーナーが約2,000キロごとに交換する手間暇を惜しまなかった一例に

しか過ぎない。

オイルはとにかく規定値まで入ってる事が一番重要であって、定期的な残量点検を怠って枯れてしまうと、

どんな高級オイルでもエンジンが悲鳴を上げるし、実際それで壊れたエンジンを見たことがある。

とりあえずSN 5W-30は今のところ使えてるが気温が上がる時期になったら交換しようかと思う。

追記:後日エンジンのメカノイズがちょっと五月蝿いと感じるようになったので使い慣れた

MA 10W-40鉱物油に交換した。

四輪用5W-30部分合成油はYBRに合わないと個人的に思う。