元々ブラジルで発売され始めたYBR125は現地の人の体格に合わせてリア

サスペンションが若干固くセッティングされてるようだな。

購買層の食生活を考えると大柄でうなずけるし、タンデム走行が当たり前に頻繁

にしてる事情もあるんだろう。

その後、各国で発売されても大荷物だったり家族全員乗車wだったりで固いサス

ペンションは理にかなってる。

しかし、日本人の平均的な体重には少し固い気がする。

俺なんか60キロ台なんでサスの初期動作が鈍くて、ギャップ通過時に動きが遅れて

後が跳ねる傾向が気になっていた。

つーことで、ドレスアップも含めてリアサスを社外品に交換して様子見する。

選んだのがYSS社のレーシングショック。

YSSはタイ(タイランド)やマレーシアのミニバイクレース界で活躍している

メーカーらしくて、設計はヨーロッパレース界で活躍したメカデザイナーが担当し

てるらしい。

YBR純正はアイの中心間の長さが仕様書で350mm、実測で345mmであった。

モン・ゴリ・APE系の社外品にもこれに近いものが見受けられるけど、車重を考慮すると、

たぶん柔らかいだろう。

(試しに手持ちの有名な国産モンゴリ用335mmを付けてみたら車重に負けて

柔らかすぎたw)

探してた当時、ヤフオクで検索しまくって見つけたYSSショックは340mmしかなかっ

たけど、その後350mm、360mmが出品されてたようだ。

この手の出品は生ものなので、タイミングさえ合えば色や長さが色々選べる。

サスペンションのカテゴリーで「YSS ~mm」(~に希望数値入力)で探すと見

つけやすいかもね。

入手したYSS・340mmは純正と比較して5mm短いだけで、そのまま無改造でポン

付けできた。

ただし左側にあるチェーンカバーをよけるためには、下側アイの表裏を写真のよ

うにしなければならない。

右側は左側と対象な構造で付ければいい。

アイに収まってる金属カラーはドライバーでこじりながら、隙間の潤滑用に水でもア

ルコールでもシリコーンオイルでもアーマオールでもいいから、少し流し込むと外し

やすい。

純正もアイにカラーは入っていない。

メインスタンドで車体を立てて片側ずつ交換すると簡単だ。

リアサスペンションの袋ナットは16mmって対辺なので、あまり一般的なものじゃな

いけど、強いトルクじゃないから安物レンチで十分だろう。

工具箱にワコーズのラバーグリスがあるのを発見したので、ついでにアイの穴に塗っ

ておいた。

ゴムの擦れが減れば動きも少し良くなるだろうし、受けのシャフトのサビ防止・・・

さて、交換後はほんの少し後下がりな姿勢になった。

しかし、動きは非常に良くてサグ調整したらコーナリング中にギャップを通過しても純

正よりも確実に安定するようになった。

足つきも少しよくなった気がする。

ただし、後下がりになったおかげでフォークのキャスター角が少し寝てしまって、クイ

ックなターンが少し苦手になったようだ。

これはフォーク上部の突き出しを10~15mm程度にすると解決する。

この340mmで約2000km走りこんで満足してたけれど、タンデムや大荷物の

機会が増えたのをきっかけにYSS・360mmの物を入手して入れ替えてみた。

これもなかなか守備範囲が広くていい。

キャンプ道具満載ではプリロード最強にすれば悪路でも底付きしない。

その後、約1年間走り込んで得た結論は

YSS・340mm

・小柄の人には足つき性向上!

・リアタイヤを太いのに換えてる車体のサイドスタンド駐輪の傾き緩和。

YSS・360mm

・タンデム・大荷物に有利。

・大柄やファットな人にもいいだろう。

・駐輪時にテールアップ気味になるフォルムがちょっと今風でカッコイイ?w

YSS・350mm

・たぶん一番平均的かも?

・実体験してないので評価できない・・・

どちらもバネのプリロードを5段階調整できるので、状況に合わせたサグ調整が

可能かと思うよ。

余談だけど、オクでよく見かけるリザーバータンク付きのオーリンズ風アルミサスペ

ンションは装着車オーナーの話では純正よりも固くてリアが非常によくはねるそうだ。

見た目重視ってことならあれもアリかな?

色々調整できるようなので、全長を長くしてプリロードを最弱にしてみたらいいかもし

れないけど、これらを調整して走りやすさを追求してみたと言う記事を今だに見た事が

ない。

見た目重視のモデファイってそんなもんだろう。

俺はYSSで十分満足してるし、他人にもお勧めできる。

追記:読者様からYSSのHUMMERというモデルの

サスペンションの情報をいただきました。

純正色と同じく黒くてかっこいいね。

でも、このモデルは俺のYSSとちょっと違う仕様みたいだ。

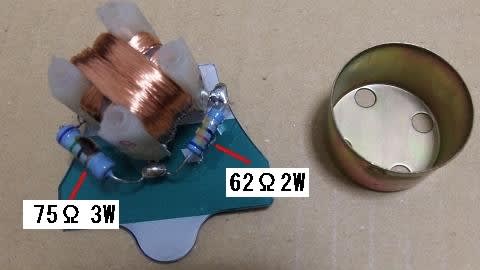

YSS社の資料によるとスプリングの刻印の表記には以下の意味があるらしい。

I.D(内径)-SPRING RATE(スプリングレート)-自由長

uiuiさんのHUMMER 340mmは表記が49-20-30-195なので

内径49mm、スプリングレート20-30N/mm、自由長195mm ってことだ。

また社外サスのスプリングレートの例では

・オーリンズの400~750クラスのサスは16-26N/mm

・クァンタムでは400クラス1.7kg/mm、750クラス2kg/mm

ってことで、HUMMERは数値上では硬いはずだけど御本人の体感では純正よりも

動きが良くてソフトな感じだとのこと。

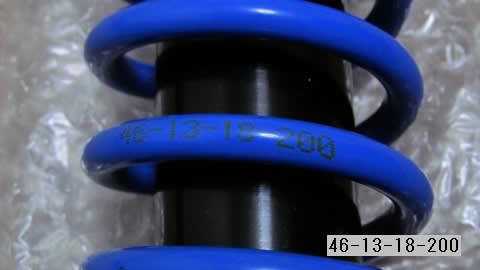

さて、せっかくネタを頂いたので俺の手持ちのYSSショックを調べてみた。

まずは340mm

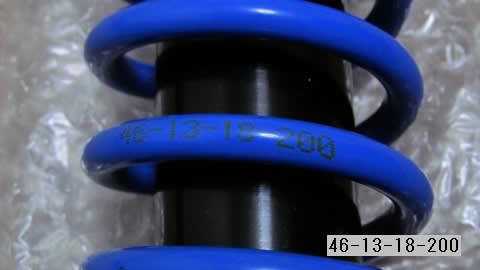

そして360mm

内径はHUMMERよりも細い46mmでスプリングレートは13-18N/mmで弱い。

自由長は若干長くて200mm。(360mmモデルでは220mm)

つまりHUMMERよりも細くて長いスプリングって事だ。

オーリンズ社の400~750ccクラス用に比べて少し弱い関係なのかYBR125との

相性が非常に良い事が数値的にも分かる。

追記♪

さて某日、偶然にもYSSの「HYBRIDリアショック350mm」の実装車両を目にする機会

に恵まれた。

なんか窒素ガスとオイルの複合ダンパーが特徴らしい。

さっそくプリングレートを確認させていただいた。

赤にオレンジの刻印は見え辛いけど、なんとか解読したら46-13-18-220。

俺のYSS360mmと同じスプリングレートなので感触は近いんだろうけれど、

このモデルのプリロードは7段階の可変ができる構造だ。

YBRに合いそうな長さは350mmと思えば良いと思う。

例によってラバーブッシュにはまっている金属カラーを抜けば装着可能。

サスもいろいろあるものだなぁ・・・

←をクリック

←をクリック