今、パッケージを見たら正式名称がAZチェーンルブLongLifeなんだなw

ルブと言うと缶スプレーチェーンオイルを連想してしまうけれど、ルーブリカント

だからメーカーが正しい。

さて、昨夜は実験なんかしてみて期待にドキがムネムネしてる雷太なので本日

YBR125のチェーンに注油してみた。

とにかく新しいオイルだから久しぶりにチェーンクリーナーを使ってチェーンの掃除

を入念に行う。

ついでに飛び散りが蓄積するフロントスプロケット周辺でも確認しようかとスプロケット

カバーを外してみると、ごらんの様に泥化した飛び散りオイルでいっぱいw

これはパーツクリーナーなどを吹き、割り箸にウエスを巻きつけて拭き取ると楽に掃除

できる。

スプロケットカバーの裏もきちゃないw

ここの掃除が一番面倒なんだよ。

YBRのスプロケットカバーは成形時のバリが激しく残っていて、ウエスで拭く時に

引っかかり、細部まで行き届かない。

前から気になってから思い切って彫刻刀でバリを全部取り除いて平らにした。

これでやっとジャパンクオリティになったw

掃除が終わったので注油してみる。

詳細な注油方法は割愛するが、チェーンは基本的に動く部分全ての隙間を狙って

注油するのが良い。

ただし、俺の場合は注油スパンが短い時にはプレート間とローラー部は片側しか注油

しない。

どうせ動いてる時に奥まで浸透してくれるからって事。w

今回はオイルの種類変更なので両側注油を行った。

全周注油後、隙間へなじませるためにタイヤを10周くらい回してた時に気づいた・・・

糸引きがほぼ見られない!!

これはすごいぞ!

チェーンソーオイルの時には納豆のごとく、スプロケットからチェーンが離脱する付近

で細い糸引きが何本も起きて風になびいてタイヤや俺に飛び散ってたけれど、

このオイルはそれが起きないのだ。

さすがチェーン専用品!

チェーンソーオイルよりも粘度が高いのに糸引きが無いなんて、AZの技術力には

脱帽した。

エンジンオイルにオイルトリートメントを混合させたオリジナルブレンドでも糸引き

に悩まされていたので感激しちゃったよw

なじませた後、チェーン表面の余分なオイルをウエスでよく拭きとって完了。

さっそくいつもの山坂道へと向かった・・・

約50㎞走ったところで小休憩しながらチェーン周りを観察するとスイングアームと

メインスタンドに飛び散った跡が見つかった。

高速回転の遠心力で余分なオイルが飛び散るのはお約束で想定内。

しかし、タイヤのサイドウオールやホイールには飛び散り跡が無い。

糸引きが無いおかげなのか、遠心方向以外には飛び散らないのかもしれない。

持参したウエスで飛び散りオイルを拭き取り、さらに50㎞走って再確認すると

スイングアームには飛び散り無し。

メインスタンドに数滴の跡があるだけで落ちついたようだ。

チェーンソーオイルの時にはこの季節から暑さの関係で粘度が下がって、なかなか

飛び散りが収まらなかったのでバイク用はかなり優秀だと思う。

うっすらと油分が残ってるから次回の確認注油はガソリン給油のタイミングである

500㎞走行後に行う事にしよう。

これでバイク用潤滑剤 AZ チェーンルブLongLife はお気に入りアイテムの

一つに加えることとなった。

少し肌寒い風が吹く桂川のほとりで新緑を満喫してから帰路についた。

みなさん、チェーンの掃除と注油と張り調整、非力なYBRには特に重要ですよw

前出のAZ・バイク用潤滑剤・チェーンルブ・LongLife が宅配で到着したから早速YBRに・・・と

書きたいところだけど、夜にやる作業でもないので紹介だけしちゃおう。

チェーンソーオイル200mlと比較。

なんと!親切な注意書きと予備ノズルまで付属していた。(キャンペーン中なのかな?)

出にくいと感じるなら予備ノズルをカットして使い勝手を改善できる配慮に惚れた!w

青いトンガリ蓋を外すと注油ノズルが現れる。

しっかりした構造でボトルが平たいから超ロングツーリングでの持ち運びに便利そうだ。

思いつきで、ちょっとした実験を行なってみたよ。

愛用だったチェーンソーオイルとの粘度比較のためにCDケースに垂らして立てて、垂れ下がり具合を

見てみよう。

同じ量になるように同一径の丸印を記して、両方のオイルを同じように盛ってみる。

これを立ててあげるとオイルが垂れ下がってくるわけで、粘度が高いほど粘って張り付いて

垂れ下がりが遅くなる。

立ててから10秒程度でごらんの通りw

ネバネバ納豆オイルの別名を持つチェーンソーオイルよりも粘度が高い事がわかった。

これで期待通りに暑い夏季でも飛び散りが減って持続力が増せばまさにロングライフオイルであり、

簡易的な実験ではあったもののエーゼットはちゃんとライダーの心を鷲掴みにする商品を開発した

のを確認できたw

うるさがたのチェーン・オイルメンテ愛好家の方々もこれなら納得かもしれない。

俺としてはチェーンソーオイルやエンジンオイルに粘度調整剤のオイルトリートメントを混合させる手間

よりも最初からこんな感じの粘度のオイルが欲しかったので購入してよかったと思う。

余った残り少ないチェーンソーオイルは真冬に使いきろう。

バイクのドライブチェーンの潤滑油が底つきかけてる。

愛用中なのが業務用潤滑油の老舗、AZ・エーゼットの

チェーンソーオイル。

たった200mLと思うだろうがこれで4年は戦えるのだ。

チェーンソーって高回転・高負荷・多湿・多塵の条件下でも焼き付かないように

調合されてるので、実はドライブチェーンとの相性はいい。

ただし、夏場にはちょっと柔らかくなって飛び散りが増す関係なのか持ちがいまいち

である。

ガソリン給油ごとに注油すれば問題ないスパンではあるけど、真夏やちょっと遠出をする

時には一時的にヤマハのヤマルーブ・ウェットタイプを使う。

これは正月の特価品につい手出しした物で特に気に入ってるわけではない。w

さて、完全に愛用のオイルが底をつく前に次のを購入しておかないとと思ってたところ、

頃合いよくエーゼットからバイク用チェーンオイルが3種類発売になってたのを知った。

これから夏なのでLongLife・110mLを送料無料だったから通販で注文しちゃった♪

先行で自転車用チェーンオイルも発売されていて、バイクに転用した話もちらほら見かけたけれど

やはりバイク向きのオイルの方がいいだろう。

残念ながらまだ店頭に並んでるのを見たことが無く、これから代理店を確保する感じ。

まだ来てないのでインプレできないけど、各種オイルによるチェーンメンテナンス愛好家の間では評判上々

で辛口の愛好会達が褒めるのは珍しい。

我が家はグリスも万能スプレーオイルもAZを愛用。

ホムセンの工具売り場で見かけるのでついつい買ってしまうw

ク◯の5なんとか56とかまったく使わなくなったな。

おかしいなぁ・・・八王子に向かったはずなのに・・・

なんとなくあれこれ脇道に入り込み、そのまま勢いで進んだらあきる野市五日市まで行ってしまったw

さすがに奥多摩まで周る時間帯ではなかったので、むかし通ったことのある林道に入り込んでみた。

新緑の中をトコトコ走るのは楽しい。

峠に到着。

このまま向こう側へ行けば八王子市の管轄なんだな。

途中、森林伐採跡の斜面がある脇を通り、荒涼とした景色にちょっと怖くなったよ。

雨の日は絶対に通りたくないw

回りこむと突如としてトンネルが現れる。

見えるかな?見えないだろうか?・・・

なにが? いや、別になにも見えないし出てないよ。w

トンネルを過ぎるといっきに下り坂となり、クネクネしながら下り切ると車止めが現れる。

むかしは無かったけど・・・脇に隙間があるので細いYBRでこっそりすり抜けた。

ここからは慣れたルートにて帰路につき、帰宅直前に雨がぽつぽつ降りだして本日の勢いプチツーリング

は終了。

特に整備も改造もすることが無くなった我がYBRはネタらしいものとしてこんな些細な徘徊記録しか

書けない現状だよ・・・(´・ω・`)

予想外(予報外)に晴れたので午後からちょっとYBR125で徘徊してきた。

上野原市秋山の五光の里。

GWあたりから水田に水が入り、そろそろ田植えの時期だろうと思って見に行ったら苗を植えていた。

この季節が水面が眺められて一番好きだな。

「よ~し、今年も実るぞぉ~~!!!」って勢いが感じられる。w

午後から出発した関係であまり遠くへ行く事ができず、ついつい慣れたルートを選んでしまった。

帰路の途中ショートカットルートとして志田峠経由で林道を通過した。

ガレ場の多い未舗装林道なので気が抜けないけれど、短いし安全なラインは探せば何本かはある。

流れ水の溝が多く、一瞬しまった!と後悔する場所もあるけれど、地元の軽トラが通勤で使うくらいの

交通量なので遭難することはない。

思えば最初に通った時もYBRだけどタイヤがTT100-GPだったんだよなw

難易度は上りよりも下りな林道ではあるがIRC GP-1のお陰で今までよりは気軽に通れるようになった。

前回は緊急で2011年式YBR125の話を書いたけど、実は用意しておいた次のネタがこれだ。

すでにYBR125のオーナー達は気づいてると思うが、純正のフロントブレーキは無駄に元気な

走り方をしない限り必要にして十分な制動力があるけれどブレーキレバーの握りこみ初期に

ブレーキホースが膨らんで効きが甘く、さらに握り込んでようやく強い制動を感じ取れるはずだ。

初心者が不慣れな時には初期制動がやさしくてありがたいけれど、パニックブレーキなどで

「ぎゃ~~止まらない!」と思い切り握ってしまった場合、膨らみ限界を越えた途端に制動力が急激に

増して、タイヤがロックしたり横滑りを起こして転倒する例が実は多いんじゃないかな?

ブレーキホースをステンメッシュタイプに替えると初期の膨らみが少なくなって握り込みの強さに

応じて微調整が効くようになるので、これに慣れておくと人間ABSのごとくスリップダウンする直前に

リリースして最短制動距離を得る事が可能だろう。

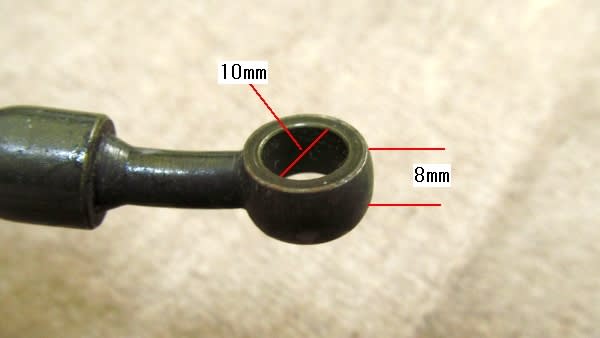

さて、YBR純正のブレーキホースの取り付け部分である通称「バンジョー(バンジョーアダプタ)」と

呼ばれる場所は以下の寸法だ。

代表的な物にグッドリッジ社タイプがこの寸法に適合するけどオーナー談によるとアールズ社タイプでも

実用できたとの事。

純正ブレーキホースの寸法は以下の感じでバンジョーの穴・中心間は840mmだ。

若干長さに余裕があるので社外品では800~860mmに収まればいいだろう。

社外品のホースを探す時にはこれを守れば間違いないけれど、ハンドルを別寸法の物に交換してる

場合は余長の部分も考慮しながら寸法を決めれば良い。

バンジョーアダプタの首の長さは約20mmあるため両端で計40mmだからホース本体の長さは

760~820mmで適合する。

あいまいな寸法しか記してない通販などでは800mm~820mmを選べばどうにかなると思うし、

純正と同じくバンジョーアダプタの首の角度が20度の物を選ぶとフォーミングがきれいに決まる。

俺の場合は純正のバンジョーボルトをそのまま使ったので、用意したのはステンメッシュホース760mm

と20度バンジョーアダプタ、クラッシュワッシャ(専用の銅製パッキン)4枚、そしてDOT4ブレーキフルード。

ヤマハのBF-4(100mL)で十分に交換できる。

メッシュブレーキホースの中間2箇所の固定方法は適当にゴムの薄板を巻いてタイラップで止めれば

問題ないので俺は自転車の古タイヤチューブを切って巻いた。

余長のたるみはフォークの伸縮に対する意味があるのでピンと張った状態の固定は避けた方がいい。

交換方法はネットでいくらでも公開されてるので割愛するが、本当の作業初心者はお店に頼むか必ず

経験者と共に作業したほうがいい。

交換後、しっかりエアー抜きをしてやると驚くほどレバーの握り感触が硬くなるはずだ。

指先の微妙な力加減に直接応答するブレーキになるのでハーフブレーキでもハードブレーキでも無駄な

力加減をする必要も無くなり、結果的に疲れがかなり減るし砂の浮いた道でも滑った瞬間にパッとゆる

めるとグリップが回復する確率が高くなる。

実際、転倒を回避する事が何度もあったのでメッシュホースの硬さに慣れてしまえばパニックブレーキに

よるスリップダウンも減るだろう。

ただし本物のABSのようにだれでも簡単にスリップ回避できるわけではないので、過信せずにブレーキを

使いこなす練習も怠らない事だ。

変な装飾盆栽とか灯火類のLED化などをするより先にブレーキホースをメッシュ化した方が実用的で効果

が実感できるよ(・ω・)ノ

このネタはバッテリー上がりが目立つ冬季前にでもまとめようと思ってたけど、BBSにて突然この話が湧いて

出ててたので書くことにした。

YBR125は年式が進むにしたがって目に見えない部分での仕様変更がなされていて、不具合や変更情報が

なかなか定まらない。

2011年式YBRが出回り始めた頃にオーナー達の間でバッテリー上がりの報告が頻繁に行われだした時期があり、

電気に詳しいオーナー数名が情報交換と検証をした結果、充電回路に不具合がある可能性が指摘され、解決策が

公開されたけれどすっかり過去の話題として消え去っていた。

まず、以下の回路を見てくれよ~~

これはYBRのレギュレータ(レギュレートレクチファイヤ)の製造元の技術資料からの抜粋。

まず注目してほしいのがスイッチKの説明。 「スイッチKが閉じていないと働かないからね!!」

つまりメインスイッチK1が閉じてバッテリーが回路に繋がっててもKが閉じて無ければレギュレータは働かないと同意である。

さて、2010年までのYBR125系は簡単に書くと以下の回路で充電回路が構成されている。

レギュレータの前出のスイッチKの部分はCTR(コントロール・電圧監視用制御線)であり、メインスイッチをONにすればレギュレータは

働きはじめ、エンジン始動後はヒューズを介してバッテリーへ充電すると共にバッテリーから各回路への供給の補助的電源として機能する。

これを専門的にはフローティング回路って言うんだが・・・まあいいやw

ところが2011年式のどのロットか不明だけれど、一部の配線が仕様変更されていてなぜかCTR線がメインスイッチの手前に接続され

ている車体が存在した。(読者のG氏の車体もこの接続であったのはこの眼で確認したから間違いなく存在してる)

こんな接続ではメインスイッチがOFFの状態でもヒューズを介してバッテリーの電圧がCTRにつながりっぱなしになってレギュレーター内の

電子回路が動作しっぱなしになる。

最初の仕様書の説明の通り、CTRに電気がつながればレギュレーターはせっせと待機状態(動作)でジェネレータからの電気を待ってる。

当然、エンジンはかかってないので無駄な待機動作になり、わずかながら消費電流が発生してバッテリーを消耗してしまうよね。

頻繁に乗ってて十分に充電されたバッテリーなら1週間~2週間程度放置しててもまだ余力があるだろうが、ひと月に数回程度で短距離

しか走らなければバッテリーの充電が追いつかず、この待機動作による暗電流で久しぶりにスタータモーターを回そうとしてもバッテリーは

腹減り状態で勢い良く回らない。

これが冬季にはもっと顕著にあらわれてしまうだろうし、話題が出てた当時も冬頃であった。

以上が「魔の11年式」の正体だけど、ユーザー間の情報では問題の回路になっていない車体も存在するので2011年式の全てが該当

するわけではない。

興味があれば当時のpdfファイルがまだDLできるみたいなので、電気に少し知識がある人は目を通しておくと良いだろう。

www1.axfc.net/uploader/Sc/so/307886.pdf

pdf製作者の方に深く感謝いたします。

そして以下がその内容の一部を抜粋。

さらに分かりやすいように加筆させていただきました。

キーオフでもバッテリー電圧10~13Vの範囲内で問題の配線では約5mAの電流が流れ続けてるわけだ。

そんじゃ「オイラの11年式は大丈夫なの?」って心配する人も居るだろう。 バッテリーの右横にこんな部品がある。

田型の端子のうち、右上の端子に「配線色・赤」だけが出ていたら「大丈夫だ、問題無い・・・」

ここに赤と共に「白(黄)」の線が出ていたら「大丈夫じゃない、問題有り…」w

また、画像の左上の空いてる箇所から出ていても同様に問題ありと見てよい

だろう。この辺の配線仕様変更は密かに行われてるのでやっかいだな。

で、具体的な対策としては以下のように配線を変更すればよろし。

つまり、白(黄)の線を切ってメインスイッチを介した後の茶色の線に接続すれば仕様書の通りになり、暗電流問題は解決する。

幸い、右にあるウィンカーリレーの2端子のうち片方がこの茶線なので、ここへ切ったCTR線を接続すればいい。

CTR線の接続方法は圧着スリーブ接続か芯線共巻・ハンダ付けでしっかり行ない、絶縁処理もきちんと行うようにね。

バイクは振動が多いので、この部分で接触不良を起こすと異常電圧になるような別の問題が発生するから、安易に配線

タップなどの簡易接続部品は使わないようにした方が安全だ。

さて、どんなに対策しても根本的に弱ってる死にかけバッテリーでは効果がないので、そんな車体はさっさと新品のバッテリー

に交換したほうがいい。

なお、一部の情報では一定期間内でレギュレーター自体が製造ロット不良を起こして暗電流が発生したとの話もあったが、

情報元がハッキりせず具体的な不良内容も出てなかったからこの話については定かでない。

とにかく2011年式YBRや心配な方、年式不明な中古車は一度配線を確認しておくといいだろう。

追記:

YB125SPでも一部の製造ロットで魔の11年式配線が混在してるようで報告が

ありました。

ネット上で画像も見つかりました。

困った事に製造時か輸入時に改修された車体も多く存在してるのでYB125SP

オーナーは一度ご自分の車体を確認することをオススメします。

追記:数年後、YB125SPを入手したので、暗電流を測ってみた。

http://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/2c6b60fdbfab587c803419a66a8c546b

レギュレーターの内部回路の仕様変更が有ったためなのか定かではないけれど、この記事を書いた

頃と違って暗電流は無視できる値になってたので、心配な人はテスターで一度確認しておくと良い

と思う。

上野原市秋山界隈で謎の林道が有るのを以前から知ってたけれど

今日、思い切って行ってみた。

街道を走ってる時にいつも気になってた脇道だ。

入り口にはきちんと林道標識が設置されているけど、同時に地元の看板で

「~の早期実現を!」という嘆願めいたものがあった。

どうやらこの林道が開通すると山の向こうへの交通の不便がいっきに解消する

らしい。

舗装路を進むと最後は工事中の通せんぼで終わった。

立派なトンネルが開通してるので、向こう側が完成すればきっと新たなツーリングルート

が生まれるに違いない。

この林道と対象な位置の林道にも行ってみた。

舗装林道ではあるが後半になって落石などが目立ってきて最後は工事中の崖で終了。

こちらも当分の間、完成しそうもない。

だがしかし、ここからの眺めが絶景であった!

もうね、俺、長野まで足を伸ばさなくていいや。

ココでいいよ、ツーリング先w

今度、お弁当持参で来よう。

ついでにこれらの林道の脇に幾つかの未舗装林道を見つけたので今度は某G氏のバイク

が直ったら誘って入り込んでみようか思う。

本日の燃費は割りと大人し目に走って約44㎞/Lであった。

やるなぁ謎PD22キャブ、ますます気に入った。

読者さまからの貴重な情報が舞い込んできたので一部加筆して公開します。

我がYBR125は年式の関係で純正キャブレターの型式がVM22なので、負圧式のBS25を搭載した

YBRの詳細がいまいち把握しきれていなくて、キャブ改造などの助言がしにくい状況なのだが以下の

画像の寸法からみさなさんは独自に強制開閉型の国産VMシリーズやOKO製のPWK型などを流用

するときの寸法資料にすると心強いだろう。

また、他のミニモト系にもYBR125の純正BS25キャブを流用するための資料にもなるだろう。

エアクリ側はこんな感じで外径42mmなので、これに近い社外キャブを探すのが手っ取り早い。

コネクティングチューブがモンゴリやAPEのように豊富じゃないから重要な要素だ。

次に気にすべきは入出力間の距離・86mmでこれに極々近いか同寸のキャブでないとつじつま合わせ

に苦労する。

コネクティングチューブとマニホールド間寸法が約60mmなのも注目すべきだ。

エンジン側は34mmなのでここが一番の課題かな?

BS25では内径25mmなので、う~ん、探せば最大外径35mm程度で内径が30mm程度までのキャブ

が見つかれば御の字だ。

社外キャブに関してはモンキー、ゴリラ、APE、XR系のマニア情報が一番豊富だけれど、他車種純正

品を流用してビッグキャブ化する際には約150~250ccの単気筒モデルを狙うと小さすぎす、大きすぎず

に収まるかもしれない。

案外仲間内で秘蔵してるキャブがピタリと合うかもしれないので、上記の画像から入出力ポートと距離を

メモしてサイフに忍ばせておくといざと言う時に参考にできると思う。

余談だけどキャニスターからのパイプは関してはガソリンタンク内のガソリン蒸気をキャニスターで液化

させてキャブに戻す環境保護規制対策機構なので、キャブ換装の時にはホース類を外して蓋でもして

おけばいい。

今のところ国産ミクニVM26に換装した事例があるけれど、寸法さえどうにか合えば強制開閉だろうが

負圧だろうが、加速ポンプ付だろうがエアーカットバルブ式補正機構付だろうがなんとでもなる。

モンゴリ系の血のにじむような試行錯誤の歴史に比べたらYBR系は歴史が浅い分、選択肢が限られて

るので悩む要素が少ない。w

だが意外な情報ではスズキのGNやEN系のキャブ系が寸法的に近いのも興味深いので、GN125系や

ジェベル125/200などの改造ブログもおおいに参考にできるだろう。

同じヤマハ系ならTW200、セロー225なんかも似たようなキャブだ。 ほら選択肢が増えて行く・・・w

追記:

せっかく頂いた寸法データがあるのでちょっとポン付けしやすそうな物を探してみた。

MINIMOTOから発売されてるVM24がこれ。

国産ミクニVM26のお値段が意外と高いので、このVM24で手を打つのも方法かと思う。

ただし、相変わらず肝心な部分の寸法があいまいだったりユーザーが採寸公開していないので、本当に

ポン付け可能かは定かでない。(なんで測らないんだろう?燃調よりも簡単な作業なのにねw)

KSR系の情報ブログによると国産と若干相違があるらしいけれど俺が使った中華VM26のようになんら

問題はなさそうだ。

このタイプなら2011年式以降のYBRにポン付けできそうだし直引きバルブの反応の良さが出るだろう。

YBR125純正のコネクティングチューブとマニホールドがそのまま使えれば楽だしね。

ケーブルは謎PD22で判明したように長さ1000mm~1100mm程度のモンキー汎用ケーブルで対応

できるんじゃないかな?

自転車のブレーキケーブルで自作する方が品質がいいって感想も見かけたので解決策はいくらでもある。

とにかく、楽に付けられそうな寸法のキャブ探しがポイントだ。

なぁ~に、一番大変なので付いた後の燃調だけどね。w

これさえ覚悟すればモッサリしたYBRが見違えることだろう。

最後に貴重な画像資料を提供していただいたuiui様にあらためてお礼を申し上げます。

本当にありがとうございました!

みなさんも感謝しようね~~

追記:読者さまから国産VM24とVM26の採寸報告をいただしきました!

せっかくなので純正BS25との比較がしやすいように転載いたします。

まずはVM24(日本製?)。

そしてVM26(日本製?)

それぞれの寸法を比較すると数ミリ程度の差しかないので、ゴム製であるコネクティングチューブやマニホールドの

許容範囲内でポン付けできそうですね~~。

お気づきのオーナーも多いと思うけど、コネクティングチューブ側であるエアークリーナーボックスの固定ボルト穴は

長穴になっていて、数ミリ程度の範囲で前後にずらせるから位置決めに利用できて寸法差はどうにかなるだろう。

こうして眺めてみると2011年式以降のYBR125系に関してはポン付け可能なキャブが意外と多いって事だな。

また中国ミクニのフランジタイプVM22を搭載した年式に関してはホンダが得意とするケイヒンのPC・PD・PE・PZ系統

のキャブの方が見つけやすいと感じた。

キャブレターはいろいろと奥が深く、範囲も広いのでいろいろ遊べると同時に歯止めは効かない改造分野だw

泥沼にはまらないためには純正よりもほんの少し大きなキャブにするのがお手軽改造だと思うよ~~。

貴重の寸法資料を公開してくれたbo-chanさんに多謝!

GWの後半を使ってロングツーリングに行ってきた。

山梨県~埼玉県にかけて山道散策とキャンプを兼ねて謎PD22キャブの本格的な

テスト走行。

久しぶりに勝沼経由で秩父方面へ抜けるルートは晴れてはいるものの風は冷たい・・・

例のメッシュシートカバーが裏目に出て、ω が冷えること冷えることw

とにかくマイナ-な舗装林道が無限に有る山梨~埼玉はYBRにとっては天国のよう

な場所だ。

未舗装ならばオフ車なのだろうが、日本の道路はとんでも無い山奥にまで舗装がな

されてるのだからしかたがない。

尾根ぞいの道を進むと景色が広がってたよ。

仲間と現地集合で2泊ほどキャンプをし、帰路の渋滞を避けるためにマイナーなルート

で遠回りしながら通った事のない林道に数本入り込んでみた。

無理やり荷物を積んでるおかげでバランスが悪いw

サイドバッグにしておけばよかったな。

過積載に近い荷物の状態でもYBRはよく走ってくれた。

加速ポンプのおおかげか登り坂でもちょっと素早くアクセルをひねると一瞬前へと力が

みなぎってくれるので不安な事は無かったけど、問題はガス欠の可能性。

実は出発時に満タンにしてからかれこれ400kmくらい走ってて、残量メーターはそろ

そろリザーブに引っかかるだろう位置まで落ちてる。

そんな状態からリザーブを入れたのが陣馬山近くの和田峠付近で、結局帰宅直前

481㎞走行時に入れたガソリンは12Lジャスト。

40㎞/Lという燃費になった。

行程内で90%が山道、特に低燃費走行を意識せずに地方独特の車の流れに合わ

せて走った結果だ。

加速ポンプは意識的にアクセルを素早くひねらなければ効かないようにセッティングした

のが幸いしたのかもしれない。

天気には恵まれ、渋滞を避ける一般道を堪能しつつ飽きるほど山道を徘徊して帰宅し、

残り1日の休みは荷物の整理とYBRの掃除にでも当てようかと思う。

去年タオバオで購入した品々の中に忍ばせたアイテムをいよいよ出す季節がやってきた。

☆メッシュシートカバー☆きらきら!

簡素な包装で特に説明書もない。

さっそくシートを外してカバーをかぶせてみる。

裏にマジックテープの固定帯が一本あるだけの単純な構造なので説明書は必要ない

くらい簡単だよ。

車体に戻してみるとけっこう良い感じ。

このメッシュシートカバーの目的は暑い季節に起きる ω が汗をかいて蒸れる

のを防ぐため。

かなり効果があってωのあたりがスースーするぞ!! ヽ(;´Д`)ノ

まるで自分をとき放つ感じw

それもそのはず、中空クッション構造のメッシュで座り心地も良くなる。

これでGW後半戦は乗りきれる!

「これはいいものだぁぁぁぁぁ!・・・・・」 >ω