ついに我がブログ初のマフラー交換を実行したよ。

YB125SPに似合うマフラーを色々検討していたけれど、社外品で

「これだ!」と思う物は無く、良いかなぁ?と思う物は排気音が

五月蝿くて後付バッフルなどの消音対策で皆苦労していた。

そこで目をつけたのが中国生産の天戟YB125Eの純正マフラー。

旧型YB125EはEURO2規制世代の車種なので、タオバオでも

けっこう安く売られている。

タオバオ id=18670502895

[ 天琪天戟(副厂)] 100元(約2000円)

重量の実測は4.2kgで梱包重量が1.6kgだったからマフラー

単品で買うと5.8kg。6kgで重量計算すればEMS送料が分かる。

1元20円で約5000円だからマフラーよりも高いけれど、フルエキが

7000円で買えると思えば国産社外品よりもお得だと感じるよね。

なお副厂はコピー品?なので精品(正品)を選らぶと重量が5.5kgに

跳ね上がり、音はYB旧製品並みに静かとの事だ。

雨が上がったので交換してみた。

余談だけど純正マフラーの重量は5.85kgだったから、なんと

1.65kgも軽くなるのだ。w

副厂品をわざと選んだ訳は、内部構造が単純で軽く仕上がって

るからである。

だけど下手な汎用社外品よりもしっかり作られており、取付寸法

はポン付け仕様。

あちこち違いはあるけれど、音量や特性に影響しそうな箇所を

比べてみた。

純正マフラーのエキパイ内径が約19mm。

YB125Eのエキパイ内径は約22mm。

3mmの内径差は抜けの向上につながると予想できる。

その分すこし音量は増すだろう。

サイレンサー出口もYB125Eの方が少し太い。

旧型YBR125のマフラーと同じ仕様な感じがする。

当ブログは作業要領書じゃないので交換方法は省略。

基本的にはネジを3箇所外せば交換可能だよ。

交換後、始動してみたら音量・音質共に変化を感じた。

昨今の騒音規制法も気になるので測定方法に準じてテスターの

音量測定機能を使って測ってみたよ。

排気出口より45°外側50cmのところで測定。

近接排気騒音値を測ってみた。

YB125SPの最高出力回転は約7000回転なので、規定である

最高出力回転数の1/2の回転数を測ったら89.6dBだった。

これなら一応既定値の90dBを下回ってるので、数字上では五月蝿い

部類にはならないはず。

壁が隣接した場所での測定だったので、数字が少し上がってしまってる

から規定の広い場所で無風を条件にすればもっと下がると思う。

さて、YB125EマフラーにはYB125SPマフラーにある排ガス

浄化機構のAIホースを繋げるパイプが無い。

中途半端にぶら下がったAIパイプをどうにかしないとな。

YB/YBR系オーナーさん情報では、椅子の足にはめる15mmの

キャップが開いた先端にフィットするそうだ。

パイプの外径は実測16mmだったよ。

ブラブラして邪魔なのでもう少し分解してみた。

作業しやすいようにAからブローバイガスパイプを一時的に抜き、

CからBを分離してぶら下がったパイプを外す。

Aに元あったエンジンからのパイプを繋げる。

Cに何か蓋でもしないと中にゴミや虫が入り込むので、適当に

栓か蓋でも付けておけば良い。

膨らんでるホースCの外径は約20mmなので内径18mmくらいの

キャップでも見つけるか、ホースCの内径15mmに栓をする感じで

外径16mmの何かでも突っ込むのが適当かと思う。

手持ちの油性サインペンの太軸側のキャップが差し込むのに

丁度よい感じだったけど、使い切るまでおあずけだな。

音量はクリアしたから音質と乗り味で感じた事を羅列してみたい

と思う。

・アイドリング時、低音域のドコドコ音が増した。

・アクセルをあおるとスパパパって小気味良い音がする。

・後方へ回って聞くと低音が純正に比べて迫力がある。

・吹け上がりは良好で5000回転からの加速が円滑になった。

・ただし純正キャブのセッティングでは低回転域のトルク

が少し減った。

・試しにキャブのパイロットスクリューを再調整した結果、

1・1/8回転開けで遜色ないトルク・加速になった。

★後日さらに微調整した結果1・1/4開けの方が全体的に

力強さが出て、登坂時の粘りが良くなった。

まだまだ走り込みが足りないから、もっと気づく点は後から

出て来るだろうけど、完全ポン付けでほぼ無調整でこれだけ

変わるなら、他車種純正マフラーの流用は大成功だったと

思うよ。

メッキマフラーに変わると前後のメッキフェンダーとの見た目の

バランスが改善されて、これこそ「SR風」なんじゃないかな?

角度も丁度良いし、長さも純正よりも少し短くなってスッキリ。

寸胴なサイレンサーなので大根マフラー!

マフラーで盆栽したのは久しぶりだった。

ちょっとした大物を中国大陸から購入。

7月16日に注文して今日届いた。

総重量7.1kgで、しかもデカイ。w

心配していた送料の総額は約6700円だったので納得できる。

大きな箱の中に大物1点、隙間に小物が数点と余裕で収まってたよ。

さて、明日晴れたら思い切ってYB号に取り付けるとしますか。

土日の天気が怪しそうなので、ちょっと夜走りツーリングで済ませる事にした。

相模川上流にある橋は夏になるとライトアップされるので、三脚とカメラを

持って出かけてきた。

ほぼ無風のおかげで水面に反射して綺麗。

金曜の夜だからか、あまり人が居なくて写真が撮りやすかったよ。

ネットリとした湿気の中の小ツーリングだった。

今日は曇り空。

昨日の疲れから午後までのんびり休息をとっていたので

すっかり元気になった。

そして急にやる気が出た!

YB125SPのフロントブレーキのキャリパーの掃除をしたよ。

やり方はYBRの時と変わらず。

パッドとキャリパーサポーターを分離。

いつものように水に「洗濯洗剤」を溶かした濃いめの洗浄液を

作って掃除。

この方法が一番汚れが取れて、余計な油分も除去できるのだ。

キャリパーサポーターと共に掃除後、天日干し。

真夏はすぐに乾くので便利だな。w

キャリパー本体も掃除する。

色々なブラシを使って細部まで汚れを落とす。

水ですすいだ後、ウエスで水分を拭き取り、次の作業の準備。

買い置きしていた特価品のブレーキピストンプライヤーの出番。

事前に自転車のタイヤを切って先端のギザギザ部に接着しておいた。

キャリパーピストン内の壁が傷つくと、そこがサビて困る場合も

あるので一応保護策。

キャリパーピストンの内壁に入れて広げて回す。

ブラシ掃除の時に取り切れなかった汚れが表側に回るので、ウエス

やナイロンタワシなどで綺麗に拭き取る。

ブレーキレバーを3回だけ握ってブレーキピストンを出す。

ほら、奥に隠れて見えなかったスジ状の汚れを発見。

こうして全周にわたって掃除をした。

仕上げはウエスにシリコンオイルスプレーを軽く吹いてから、見え

ているピストンの表面を軽く拭く。

キャリパーサポーターシャフトを受ける穴の中も掃除。

綿棒が便利。

この頃になると濡れていたキャリパーサポーターも乾いてるので、

キャリパーと合体する準備。

シャフトに指定のリチュウムグリスを塗ってからキャリパーに

差し込む。

ブレーキパッドとキャリパーが接触する部分にブレーキパッド

グリスを塗る。

グリスはパッド面には絶対付かないように慎重に。

組み上がった時に細かい場所が接触するから、よく観察して

「薄く」塗れば良いのだ。

このままじゃパッドの隙間が狭くなってるので、ブレーキディスク

に入れにくい。

タイヤレバーかマイナスドライバーを差し込んで、テコの原理で

隙間を広げる。

締め忘れが無いように元通りに組み付ける。

仕上げは効きが固くなるまで「ブレーキレバー」を数回握る。

以上でフロントブレーキキャリパーの掃除は完了。

今回導入したブレーキピストンプライヤーのおかげで短時間で

掃除する事が出来た。

やはり道具は時間と苦労を少なくするので、うまくセール品でも

見つけた時に買い置きしておくと良いだろう。

柄が長くてロック付きの物が使いやすい。

作業が終わった途端にポツポツを雨が降ってきた。

ぎりぎりセーフな掃除だったよ。

晴天、猛暑につき、山奥へツーリング。

途中の川で一休み。

大きなハヤが沢山泳いでたよ。

上野原から小菅村へ向かう。

いつもの神社で休憩。

ここは日陰が多くて真夏でも快適なのだ。

超マイナー林道に寄る。

山の中まで来てもなぜか暑い。

今年も本当に夏が暑い。

深城ダムの小金沢公園で昼食。

ここはいつ来ても人が少ない。

今年の夏も本当に少ない。

久しぶりに100kmを超えるツーリングだった。

帰る途中、ゲリラ豪雨寸前にカッパを着る早業をやってのけ、

無事に天然水洗車をしながら大月市街地へ抜け、いつもの

快走路経由で帰宅した。

一昨日からタオバオの様子がおかしいなぁ。

例えば

1:タオバオのトップページで「YB125SP改装」を検索してみる。

2:徘徊して面白そうな物を見つける。

3:出店舗のトップページへ移動する。

4:他に何があるか店内のカテゴリーで移動しようとする。

5:いきなりタオバオ会員の登録またはログインのポップアップ

が出て、まったく移動ができなくなる。

6:以前、タオバオ会員登録してあったから、ログインを試みるも

2つめの暗証番号が通らない。

7:/(^o^)\ナンテコッタイ 困った

色々なパターンでカテゴリー内の商品群にたどり着こうとしてみた

けれど、どうれもこれも同じ結果だった。

PCのブラウザも3種類試したり抗ウイルスプログラムサーチをして

もダメ。

ところが、他の人に試してもらったら特に問題なく店舗内を徘徊で

きると言う。

普段検索ばかりしてて直接買わない(代行経由だから)のでIPア

ドレスが「検索しかしない迷惑な客リスト(想像)」にでも載って

しまったのか?と思って、IPアドレスの変更をしてみたけれど、結果は

同じだった。

事前にリストアップしていた品々のURLは直接見る事ができるので、

数点を代行会社に発注しておいた。

中国製の輸入バイク所有ではタオバオをくまなく閲覧・利用できない

ととっても不便で、俺にとっては大事件なのだ。w

その後、約12時間経ってタオバオサイトの様子を見てみたら・・・

何も設定変更や小細工をしていなくても、例の催促ポップアップ

が出てこなくなり、階層を進ん色々な商品を閲覧する事ができる

ようになってたよ。

何が起きていたのか?

一時的な会員数増強のためのキャンペーン的な仕様になってたの

かもしれないけど、真実は闇の中。

とにかくゲリラ豪雨のように降っては去って行った謎のポップ

アップ事件だったよ。

YB125SPにYBR系のクラッチケーブルが流用可能なのか

検証してみたよ。

YBRのケーブルを予備に在庫してあるので、いつか役立つだろうと。

長さを比較してみた。

同じです。

エンジン側を比較。

YBはナット固定式だけど、YBR系は差し込み式。

YBの純正状態はこんな感じ。

ナットで挟み込んで固定している。

YBR用ケーブルを当ててみた。

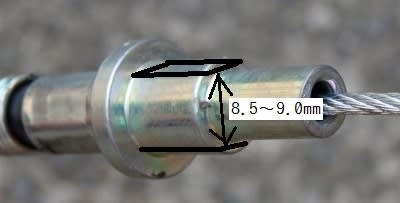

差し込み部分が9.8mmで、ホルダー幅9.0mmと合わず、はめ込

め無い事が分かった。

ケーブル先端をヤスリで削ればハメられるはず。

上下を平らに削って8.8mm程度にすればYB125SPにYBR系の

クラッチケーブルは流用できる事が分かった。

ナット止めでないから、グラつきが気になるなら針金かタイラップ

でホルダーに固定すれば良い。

ここでさらに確認。

実はYBR系のホルダーを隠し持ってるのだ。w

察するにYB側の幅を広げれば良いと思うけれど、やりにくい場所

だからケーブル側を削った方が楽だろうな。

と言う事でYB用を元に戻すついでにワイヤーインジェクターで

注油しておく。

インジェクターは便利だけど漏れも起きるので、あまり優秀な

治具では無いと思う。無いよりマシ。

ついでにホルダーをYBR用に付け替えてからYBのケーブルを

付けてみた。

これでも固定できた。

・YBRとYBのクラッチケーブルは完全互換では無いが長さは同じ。

・YBRケーブルを削るかYBRホルダーに換装すればYBにYBRケーブル

は使える。

・YBR系にYB125SPのケーブルはそのまま使えるので、ナット固定

によるクラッチ操作の感触は向上する。

こんな結果だったよ。

実はとあるブログでYB125SPオーナーさんのクラッチケーブルが

切れて、お店に注文したら2ヶ月くらい待たされそうになったらしく、

イヤになって別車種へ乗り換えてしまった話を見かけたので、YBR

用は流用できるのか検証してみたかったのだ。

結果的に「工夫すればポン付け」であった。

ホルダーをYBR用に変えればオークションや通販で入手しやすい

YBR用クラッチケーブルを無加工で使えるからYB125SPオーナー

には朗報かも。

とにかく暑い一日だったよ。

梅雨入りしても運良く休日は晴れるのは良いことだと思う反面、

こう暑くてはたまらない。(泣)

とりあえず里山の林道に出かけてみた。

突き当りに大きな砂防ダムがあり、日陰もあるから天然クーラー

のようになってて涼しい。

河原でおじいさんが携帯椅子を広げてのんびり涼んでいた。

ちょっとバイクいじりをするつもりが、結局やらない一日と

なったよ。

急にやる気が出てきたから中国広東省五羊本田のOHVマシン、

CG125用の社外CDIがYB125SPに使えるか検証してみたよ。

CG125万能直流点火器(方口)7.2元(約130円)

各コネクターのピンアサインはこの通りだという事は事前調査で

判明していた。

YB/YBR系CDIのコネクタ形状から変換するケーブルを自作。

例の半完成ケーブルの片側を110平型端子に打ち替えて装着できる

ようにしたのだ。

転んでもタダじゃ起きない。w

タコメーター信号線の処理方法は未定だけど、エンジンが動くか

どうかを先行して実験してみたよ。

最初は始動しなかったので、停止線をアースから外してみたら

あっさり始動してくれたよ。

アイドリングは安定していて吹け上がりに息継ぎも現れない。

結局エンジン停止端子は未使用となった。

試走してきたよ。

・終始安定した点火だった。

・加速が鈍い

・トルクが少なくて吹け上がりが遅い

・上り坂が致命的に遅く、パワー・トルク不足

・それにしても安定はしている

どうもYBのエンジン特性に合わないようだった。w

思うにエンジン自体の設計の違いがCDI特性の決定にも関わって

いて、単純な話では無いみたい。

・CG系 内径×行程 56.5 × 49.5 mm

(YB/YBR系よりショートストローク)

・YB系 内径×行程 54.0 × 54.0 mm

また、タコメーターを動作させようとちょっとした回路や実験を

したけれど、どれもうまく動作しなかった。

PU(ピックアップ)コイルの信号はこんな感じ。

読者様の動画からキャプチャさせていただきました。

試しに保護抵抗経由でタコメーター信号線を繋いでみたが、ピク

リとも針は動かなった。

YB/YBRのタコメーターの入力回路にはダイオードが直列にある

ので、もしかしたら整流されて内部のICが動作するかと期待して

たけど、やっぱりダメだったな。

YB/YBRの純正CDIのタコメーター信号出力はこんな波形。

5Vの矩形波なのでPU信号を波形整形しないと動作しないって

事だ。

オペアンプで変換回路を作るしか無いかな・・・

とは言うものの、CG125のCDIでの走りが良くなかったので、

タコメーター用回路を設計・製作する意味がなくなったので、

もうどうでもいいや。w

試走途中で純正CDIに戻したよ。

このCDIはお蔵入りとなったけど、動作実験としては大成功。

いつかホンダ系CDIの修理・流用などの相談話が舞い込んできた

時に、貴重なピンアサイン資料と動作検証が手元にあるのは便利

だからなあ。

CDIとケーブル合わせて300円程度で色々学び、遊べたから有意

義な実験だった。

さて、次はどんなネタで遊ぼう?

お?もう7月かよ!

雨なので、買い置きしてある社外CDIをYBに繋げるために色々

模索しだしてるよ。

これはホンダのCG125用の改装用CDI。

CGは元々交流電源式だけどYBと同じ直流電源式CDIに目をつけて

買ってみたので流用実験をしてみたいのだ。

うまく動作検証できればこんなCDIも流用可能なはず。

超能(高性能)天限速(無限の速さ)。(爆)

鵜呑みにはしていないけど、ちょっと面白そうじゃん?

ご存知ホンダ系エンジンって昔からやたらと良く回る設計ですから、

CDI特性もそれなりに考え抜かれてると期待して・・・

で、当然ながら配線もコネクタもヤマハ系と一致するわけない。

タオバオで変換用のコネクター配線を見かけたから注文しておいた。

知りたいのは配線とコネクタのピン配置関係。

ところが・・・

納品されたのは完成品ではなく、半完成品。

これでは知りたい情報が得られない!!

後日、別件注文時に別の店で似たような物を買う。

もう(´;ω;`)ヤダー

前回以上にバラバラで、しかもコネクタのピン数も6ピンが欲しい

ところが8ピンで来た。w

まったく使い物にならない・・・とは言い切れない。

YB側の端子形状は一致してるので「部品を買った」と思えば

使える。

国内で特殊コネクターと端子を買うと2000円くらいかかるから、

材料を買ったと思えば安い部類だよ。

CG125用直流CDI側の端子は一般的な110平型なので、手持ちの

110型端子で再圧着すれば接続可能。

キャブレター式バイクの点火回路って基本的に同じ回路で、付帯

機能や高圧側の回路に違いがある。

幸いホンダとヤマハは似てるから可能なはずだ。

(スズキはイグニションの高圧回路がヤマハ、ホンダと違うので、

流用するにはIGコイルまで合わせないと働かない)

実は一番の難関は「タコメーター配線」をどうするか?

CG系はIGコイルの1次側へ配線しているけれど、YB/YBR系の

CDIには専用のタコメーター動作用端子がある。

よってCG系CDIに無い機能をどこで電気的に補うかが課題だ。

とりあえずあれこれ机上で考えながら、点火系だけは先に実験

する方向で進めようと思う。