長期に渡り運用してるキャブレター・台湾ケーヒンPZ27(PD24)のスロー系PJ(パイ

ロットジェット)には#38を使ってる。

特に問題も起きず燃調は合ってると思ってるけど本当に合ってるのか?

確認のために1段薄い#35を入手して入れ替えてみた。

ケーヒンのPWK28系が適合する。

台湾ケーヒンのキャブレターはPJが一般的な形なので助かる。

キャブレターを横倒してして交換。

この時に注意しないとフロートピンを知らぬ間に落下させ、紛失でもしたら大変だ。

下にウエスを敷けば問題ない。

交換後、始動してみると明らかに燃調が狂って安定しない。

PS(パイロットスクリュー)を色々調整してもストールしやく完全に適正値から外れてし

まった。

元に戻してみたら気のせいか調子が戻らないと言うか吹け上がりが妙に軽くてトルクも

薄くなった感じ・・・

気になったから翌日時間を作ってキャブ周辺を確認するとマニホールドとの合わせ面に

あるOリングが切れちゃってたよ。(汗)

どうやら組み立ての時にリングがずれたようで、挟んで切ってしまったらしい。

これじゃ燃調が合わないのも当然だ。

とにかく0リングを交換しつつPJの再確認をせねばならない。><

後日バイク用品店に寄ってなにか使えそうなOリングでもないか探したらあった。

ケーヒンのPD22(PZ26)やPD24(PZ27)のフランジOリングは線径2.4mm、

内径29mmなんだけど、このOリングは0.7mmだけ太い。

実際にハメてみたら特に問題なく溝に収まったのでひと安心だ。

ホンダのPD22やPD24キャブの指定品番:16075-GHB-B70 O-RING.2.4X29

だとけっこう高いらしいのでこの代替品は使える!

やっと正常に戻したのでPJを#35に変更して色々微調整してみた。

JN(ジェッットニードル)クリップは上から3段目(中間)で丁度いい感じ。

PS(パイロットスクリュー)は1・3/8回転開けで低回転からの吹け上がりとトルクのバランス

が一番良かった。

台湾ケーヒンPZ27(PD24相当)

MJ:102 PJ:#35 PS:1・3/8開 JN:3段目(中間)

・吹け上がり最良

・低回転トルクはPJ#38より若干弱いが純正キャブよりも良い

・7,000~10,000回転、円滑な吹け上がり

・2速~4速加速よくキビキビ

・上り坂はシフトダウンで回転維持しないと少し加速しにくい

・パワーバンドわかりやすくて回すと楽しい

・ツインエンジンみたい(CB125Tに似てる)

後日さらにJNクリップの下にラジコン用の2.5mm×0.13mmシムを追加した。

これで若干減った1/2開度までのトルクが補正されて上り坂は楽になった。

PJ#38と違った印象になってこれはこれで楽しい乗り味になった。

しばらくこのセッティングで過ごす事にするよ。

油温が若干下がって70度程度に落ち着いてたから薄すぎによるオーバーヒートは起きて

ないと思う。

素人チューニングは長期に渡って追い込むしかないので、こうした無駄な出費や確認を

しなければならない。

燃調データーが無い状態でのキャブレター載せ替えの宿命なのだ。w

「キャブレターPZ27をYBRに」のページに追記しておいた。

先週、二輪車安全運転講習会の帰り際に発覚した出来事。

走りだしてすぐに「カチ・・・カチ」と小さな異音が聞こえて来たので止まって車体を

点検したら・・・

チェーンがもうブチ切れよ!ヽ(`Д´)ノ

切れてやがる・・・

とにかく何とかしないと帰れないので荷物を漁ると良い物が出てきた。

携行パンク修理キットの中に針金を仕込んであったのだ。

とりあえず破断した面に応急処置で針金を輪にして出来るだけ広がらないようにしてみた。

気休め程度でもやらないよりまマシだろう。

帰路の途中のバイク屋やバイク用品店に寄るよりも自宅に帰った方が距離的に短い

から恐る恐る走った。

幸い行楽帰宅渋滞と重なったのでゆっくり走れて無事に帰宅できた。

急いでネットで新しいチェーンを注文し、どうにか週末までに到着したので本日朝一番に

交換したよ。

今度のチェーンも同じDIDの428NZ。

前回は前後スプロケ変更のために120リンクを選んだけれど、今回は純正比のスプロケ

に戻すのでカット済み118リンクを購入。

同じ種類でまた切れはしないか?って心配もあるだろうが、今回切れた理由をなんとなく

考察してみたら今度は大丈夫だろうって楽観的になっちまったよ。w

交換後、早速試走しにいつもの山坂道方面へ。

愛用の休憩ポイントの立ち木が切られてベンチの日当たりが良くなってた。

木陰が無くなったので真夏の休憩がきつくなりそう・・・もうココはダメだな。

昨年の秋以来の上野原の桂川。

まだ新緑の時期には早い。

川岸の桜並木が一部開花し始めていた。

山の方は来週中から見頃になるだろう。

色々回ってからダム湖に寄ったら読者の方が来ていた。

YBR界では初めてであろう“某パワーアップ改造”の試験走行も兼ねて来たようで、

色々有意義な話が出来た。

さて破断したチェーンを観察してみると2回に分けて破断したようだ。

最初に下側に亀裂が入って次に上側が破断して分離かな。

思い出すと講習会のコーススラロームの最終回で、最初の右旋回後の加速時に

ゴンって鈍い音と軽いショックを感じた記憶があり、深いバンク角だったからセンタース

タンドでも擦ったのかと思ってた。

あの時に上側が破断したんだろうな。

亀裂が生じたサイドプレートは普段タイヤ側に位置してて見えにくい。

掃除や注油時でもあまり観察してなかった面だった。

普段からガソリン給油タイミングの約400km前後で清掃注油してたんだけど、良く見える

面しか詳細に観察してなかったのが敗因だと思う。

記憶が曖昧だが距離的には約3万キロ前後の使用だったのでこれも要因かもしれない。

また、前後スプロケ比をロングに振ってた関係でチェーンにかかるトルクが純正比よりも

大きくなって居て、さらにキャブ改造でパワーアップしてる条件で山坂道ばかり徘徊して

たのも負担になってたのかもしれない。

ママチャリで例えると普段から筋肉アニキが3速固定で坂道ばかり立ち漕ぎしてると

チェーンへの負担が無視できなくなる感じかな?w

ただし意外にもピンの消耗具合を見ると目視では分からないくらい減っておらず、普段の

メンテの成果はあったと確信している。

ノンシールで最高峰のNZシリーズはピンの硬度が高いのもあるんだろうが・・・

今回のような破断は今まで一度も経験した事が無くて、知人の例でもピン折れを見た

くらいだ。

まさかサイドプレートがねぇ・・・w

今後は清掃注油時に裏側もよく観察しようと思う出来事であった。

チェーンの使用限界長はこの通りに指定されてます。

平日になると頭が冴える。

昨夜タオバオを徘徊してたら色々有益な情報を見つけたので書いてみるよ。

以前YBR125のクラッチ関係がホンダ系のクラッチ部品と寸法互換がある事を

書いたよね?

そこでCG125などホンダ系の部品を色々眺めてたらクラッチのフリクションプレート

やクラッチプレートの寸法情報を公開してる出品者が居た。

CG125のフリクションプレート。

YBR125と径などの寸法は一致。w

なおYBRの厚みは公称3.00mmでホンダ用の厚みに関しては出品者に

よって誤差があり、3.08だったり3.15、3.16など様々だけどクラッチの

構造上誤差範囲なので使用上の問題は出ない。

ってことでAPE系、CG、CGL、CB系、CBF系、XR125Lも同一でありXTZ125系にも

流用可能。

中国で大人気のCG125で探すと1枚1元(約25円)くらいのがゴロゴロ見つかった。

CG125のクラッチプレート。

これも厚さ1.5mmでYBR系と一致。

YBR用は公称値は公開されていないが実測は1.46mmだったから

0.04mmの差なので問題ない。

こうして寸法を載せる出品者はいいヤツだ(・∀・)!!

YBR系の純正仕様ではフリクションプレート4枚、クラッチプレート3枚の

通称4枚クラッチ仕様(フリクションプレートの枚数)と呼ばれてる。

枚数ピッタリじゃなくても一組で割引をしてる出品を使えば費用と手間を

抑えられるので探してみた。

タオバオのURLはGooブログの仕様の関係で貼れないから

えっちてぃてぃぴー://item.たおばお.com/item.htm?id=

ひらがなを英文小文字に書き換え、id番号をコピペしアドレス欄に貼って閲覧してください。

CG125のクラッチセットが13元(325円)(当ページ内は仮に1元→25円換算)

id=39106431061

5枚クラッチ仕様なので4セット買えば5セット分が手に入る。

ペーパーフリクションプレート単品で6.3元(157円)。 id=37762320275

コルクフリクションよりも強くて長持ちらしい。

他に探せばコルクフリクションプレート単品が1元(25円)とか見つかり

笑いが止まらなくなった。

CG125系パーツ恐るべし!

さて色々徘徊してたらとんでもなく変なものを見つけてしまったよ。

合金製のフリクションプレート1枚1.9元(47.5円)

id=41749895354

同じ出品者がこのメタルフリクションプレートに合わせた合金焼入れクラッチプレートを

出していた。

1枚1.8元(45円)。 id=41812064129

純正より安いがうたい文句の通りの性能なのかは定かでない。

実際にこれだけを流用してみたが、食いつきが良いという印象はする。

なお、両方共に注文時には「CG125用」と指定することをお勧めします。

なぜならCG150・CG200用も同じページで載せてあり、寸法と厚さが

CG125と違うからだ。

さてこれから純正のフリクションプレート厚さ3mm、クラッチプレート厚さ1.5mmとして

説明します。

出品者ページを見るとペーパーやコルクフリクションよりも3倍長持ちしてクラッチ焼けを

起こさないと事だ。(マジかよ?W

この手の色物は話を鵜呑みにしない方がいいけれど、仮に2倍持ったとしても約6万キロ

は持つ話になる。

普通の摩擦材のフリクションプレートは厚さ3mmで、このメタルクラッチは二枚一組で

純正と置き換えるから厚さは1.5mm。

激しく興味ビンビンになったからYBR125への適用を考えてみた。

単純に純正フリクションプレートと置き換える。

メタルフリクションプレートを二枚一組で計8枚にすればいい。

ところがこの仕様だと純正と同じ4枚クラッチと同等のクラッチ容量しかない。

できればついでに強化クラッチ化したいところだよね?

強化型メタルフリクションプレート仕様。

このように1.5mm圧のメタルフリクションプレートとクラッチプレートを合計11枚組み

合わせれば純正クラッチハウジング内に収まるわけだ。

またアルミ製のクラッチボスとプレッシャープレートにメタルフリクションプレートが接触

すると摩耗の点で不安があるから、この順番で組むと両脇がクラッチプレートになって

アルミを保護するのだ。

これで摩擦部数として5枚クラッチ仕様になる。

クラッチプレートを純正より3枚増やす代わりにメタルフリクションプレートを5枚で済ます

ので費用的にも有利だと思う。

同じ出品者のクラッチプレートが一枚1.8元(45円)だから全部入れ替えても合計で

20.3元(508円)で実現可能ってわけだ。

YBR125用5枚化クラッチセット70元(1750円)よりも安くて、しかもクラッチボス入れ

替えのためにハウジングを分解する手間も省ける。

8mmと12mmのレンチだけで交換可能なのは嬉しい。

フリクションプレートとクラッチプレートを交互に実装する方法は実際に出品者が居る

から問題ないと思う。

いや~色々想像すると楽しいなあ~~(´∀`)

とにかく怪しい物が大好きなのでちょっとやって見たくなったよ。

追記:後日実際に実行してみた・・・ダメダメ!

過負荷をかけると滑りやすいのでこのクラッチ部品

はNGだ。

ペーパーフリクションプレート+強化スプリングの

方が良いと思うよ。

CG125やCBF125系のプレート類はYBR系に

流用可能なのは実証できた。

やっと晴れた休日なので色々活動してきたよ。

まずはフロントブレーキのディスクローターを交換した。

ローターの厚み限界4.5mmに対してマイクロメーター計測で3.95mmまで減ってて

ちょっと怖くなったから思い切って交換したのだ。

マグザムと寸法互換があるのでまたマグザム用ウエーブディスクローターを採用した。

形状は少し違うけれど効きは申し分ない。

パッドとの慣らしも兼ねて宮ヶ瀬方面へ向かった。

今日は愛川公園の大駐車場で二輪車の安全講習会があると聞いてたので運転技量の

再確認とブレーキの具合を試してみたかったんだ。

津久井署主催の講習会だけど昨年度の白バイ大会優勝者の隊員さんや白バイおね

えさん達の指導の元で細かいアドバイスをうけられる。

さすが白バイの厳しい訓練を通ったおねえさんなので、小柄なのに実に安定した運転で

一本橋を披露。

極低速なのに頭がまったくブレない。

・指定速度での急制動、ストレートパイロンスラローム、一本橋、低速千鳥走行、コース

スラロームを受講生達が次々とこなしながらアドバイスを受けた。

俺の成果といえば急制動は一応合格。

一本橋は最高タイム13.94秒。

千鳥走行はヘロヘロw

ストレートパイロンスラロームはラインが安定せずリーンアウト癖を指摘されて修正練習

となった。

最後に一本橋タイムを全員で競い合い、どうにか二位にこぎつけたけれど練習の方が

タイムが良かったから本番に弱いという事を再認識したよ。

トップアスリートにはなれない運命なのだ。ww

若いころにこのような講習を受けて以来久しぶりだからかすっかりビギナーに戻ってしまった

感じで、基礎訓練をもう一度やり直す必要があると感じた。

特に千鳥とスラロームはダメダメだw

読者のSさんが見学に来てくれてた。

なんとYBR界でちょっとした流行りの中華エンジンガードを装着した模様で取り付けの

裏話も聞けたよ。

とりあえずCGL125にもこのタイプのエンジンガードは付く事は分かった。

帰り際、YBR号にチェーントラブルが起きちゃって恐る恐る走る事になったけど、ネタ

にするかどうか悩む・・・

帰路はあちこちで行楽渋滞が起きてたおかげでゆっくり走行できて無事に帰宅できた。

久しぶりの講習会で明日は筋肉痛になるだろうなぁ・・・(´∀`*)

メインスイッチの修理の記事にて復活をとげて久しい。

残しておいた旧スイッチ部を分解整備してみようと思い立った。

はめ込み部分の爪から抜くために矢印箇所に精密ドライバーを差し込んで筒に隙間を

作ろうと作業してみたら・・・

今にも割れそうだったから断念した。

三爪構造の冶具でも作れば出来そうだが、そこまでして分解しなきゃならない事情でも

無いよね。

ホンダ車だともっと柔らかい樹脂なのでこの方法も可能だけど、YBRの場合はやめて

おいたほうが良さそうだった。

仕方ないから悪あがきで速乾性のパーツクリーナーで接点掃除を試みてみた。

うまい具合に接点に到達する穴が有ったのでシュッと吹いて鍵をカチャカチャと動かす

ことを数回繰り返して、垂れたパーツクリーナーの汚れが無くなる事を確認した。

本当は樹脂への攻撃性を心配してパーツクリーナーを使いたくないが背に腹は変えら

れない。

漬け込むわけでは無いので大丈夫だろう・・・

テスターで導通試験すると接触不良は収まった。

注意:もしもメインスイッチを車載状態でクリーニングする時は、必ず

バッテリーのマイナス端子配線を一旦外してから行ってください。

もしもスイッチ入り切りの時に火花が起きると、可燃性であるクリーナー

に着火して炎上しちゃうのだ。

これで臨時の方法による接触不良改善はできた。

手元に接点復活スプレーがあったので思いつきでほんの一吹きしておいた。

この方法も吹いた後で軽く接点を直接拭き掃除したいが、分解してないのでこのまま

様子見する事にした。

本来接点はこうした薬品を使わず直接拭き掃除するのが一番良いけれど、このような

製品が売られてるのは非分解でも復活する場合があるからである。

欠点はポリエーテル系の潤滑成分に埃が付着するとかえって汚くなる事があるので、

個人的にはあまり使いたくない。

パーツクリーナーだけで復活するなら無理に使う事もなかろう。

始動しようとメインスイッチを入れても動作しない時、何回か入り切りすると動作する程度

の劣化したメインスイッチは最初にして最後の悪あがきでパーツクリーナーを吹いてみる

のも手だ。

メインスイッチ新品交換が一番確実だけど、タンクキャップ、サイドカバー鍵も同時交換

しないと鍵が増えてしまうし、前出の方法でも結局スイッチを入手しなければならないので

一度試してみる価値はあると思うよ。

YBR125のスイングアームピボットのベアリング化の実例を紹介するよ!

YBR125FIモデル所有の読者様・H氏から報告をいただきネタとしました。

使用するのはシェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) HK1816。

汎用品だから検索すれば販売店や通販も見つかるので4個入手する。

以前紹介したようにピボットのブッシュを加工し、ブッシュの代わりにニードルベアリング

へ置き換える事でスイングアームの動作をさらに円滑にする方法だ。

事前に当ブログ内のピボット関係および「セロー ニードルベアリング ピボット」で検索

して作業例や注意点などを理解する事をお勧めします。

断面構造。

ブッシュをいったん抜いて3mmほど残して筒の部分を切る。

ブッシュは硬くてもろいから注意すること。

挿入後画像。

ベアリングは叩き入れると外輪が歪んでしまうからソケットレンチのコマや適当なパイプ

とボルト・ナット・ワッシャーやCレンチで圧入するとよい。

手持ちの安物ソケット17mm用を測ってみたら外径が23.75mmでベアリングの

外径24.0mmより極わずかに細かったから臨時の冶具として使える感じだ。

ブッシュも叩き入れようとすると欠けるのでCクランプと当て木で圧入する方が安全だ。

当ブログは教科書では無いから作業の詳細はセローで行った先人達の記事を参考に

して各自できる範囲内で行ってください。

カラーとオイルシールは純正の再使用でOKだったそうです。

尚、YBRシリーズ無印2015年モデル以降とYB125SPに関してはピボットの構造が

変更になったのでこの改造はタオバオで適合改造部品を入手するしかありません。

2013年型以前のモデルのみの実例と思ってください。

詳しくはご自分の車体のパーツカタログで確認するか、実際にピボット構造を目視して

くだされ。

H氏が試乗した感想につきましてはコメント欄をごらんください。

以上、学生であるH氏の実行力で実現したYBRのスイングアームピボットペアリング化

でした。

工具屋アストロのセールを利用してマイクロメーターを買ってみた。

すでにデジタルノギスは手元にあるけれど対象物によってはマイクロメーターの方が

使い勝手が良い。

さて、特価1,200円の激安マイクロメーターの実力はいかに?

シックネスゲージで0.34mm厚を組んで測ってみた。

ちゃんと精度は出てるなあ。

試しに激安デジタルノギスでも測ってみると・・・

ほほう、これも一応精度は出てる。

ただしデジタルノギスってやつはゼロ点調整や当て方しだいで簡単に小数点二位の

数値に誤差が出るので読み取り精度を要求する部品にはあまり使いたくない。

では不具合だらけだった中華模造ピボットカラーをデジタルノギスで測ってみる。

何度も測りなおして18.13mm。

ではマイクロメーターではどうか?

これも18.13mmって感じだった。

予想外にデジタルノギスの精度が出てるのが分かったのでマイクロメーターと組み合

わせればピストンピンやバルブステムなど繊細な部品の測定でも安心だ。

今回の結果、模造カラーに関しては外径を17.85~17.9mmまで削る事で正規品の

ピボットブッシュに挿入できるのがハッキリしたよ。

でもそんな面倒な事はしたくないのでこのカラーは治具として別の余生を送る事になる。

ミツトヨなどプロが使う高価な測定器は我々素人には宝の持ち腐れで安価品でもこの

くらいの精度なら実用上問題ないと思う。

ただし高精度測定器は取り扱いを乱暴にすると精度が落ちたりするから、特にマイクロ

メーターに関してはラチェットで追い込む方法を厳守する必要があり、もしも使う機会が

ある時は注意すると良いでしょう。

もう3月になってたのにネタ不足きみです。w

ちょっと興味津々だった中国版XTZ125やXR125Lの机上調査をしてみたよ。

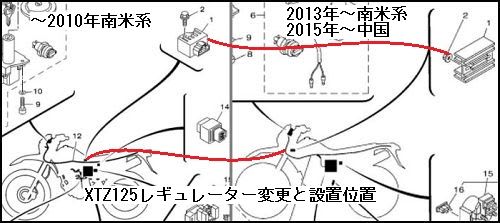

XTZ125の中国パーツカタログを眺めてたらレクチファイヤーレギュレーターの部品

番号と設置位置に目が止まった。

XTZ系でおなじみのレギュレーターが中国産ではYBR系と同じ電流容量(最大能力10A)

に変更されたと同時に設置位置がフレームの右前に移っていた。

ライト強化やグリップヒーター、USB電源などの電装アクセサリーを追加するのに有利に

なったって事かな。

ただし配線の太さは不明だから調子に乗って追加し過ぎると問題が起きるかもしれない。

放熱関係で設置位置を風通しの良い場所に変えた事はたいへんよろしいと思う。

ついでに南米系のパーツカタログを調べてみたら、2013年型以降の南米型も中国産

同様に変更された。

う~ん、中国産XTZはスペック上では旧型XTZより少しパワーダウンしてるけど、キャブ

ヒーターが装備されたりジェネレーターが2011年式以降のYBR系と同じ12極になって

たりで、見えない部分で改良されてる感じだ。

ヘッドライトのバルブもH4型だったのでHID・LED化も容易だろう。

XR125Lも興味があったので英文サービスマニュアルをダウンロードして眺めてたら

カタログスペックじゃ分からない特徴が判明したよ。

なんとXR125Lにもキャブヒーターが付いている。

ケーヒンPD22系の強制開閉キャブでキャブヒーターは黒いカバーに隠されていたのだ。

このカバーって走行風を遮断するし雨滴から電線などを保護するので、こんな気配りに

さすがホンダだと思う。

キャブヒーターを無視すればPD24(PZ27)への換装も当ブログで紹介したCG125や

CGL125同様に楽な部類だと想像できる。

サービスマニュアルを読み進めて行くうちにニュートラルスイッチの構造からある事を思

いついた。

CG125やCBF125のシフトインジケータースイッチに換装して配線をすれば、初心者

にやさしいシフトポジションインジケーターが付けられるようになるね。

そしてタオバオで後付用の汎用インジケーターを見つけた。

でもこれを付けたから転ばなくなるとか無いから単なる盆栽の域だと思うけど、大して

効果が無いアーシングや無駄に高品質なプラグキャップに付け替える盆栽よりは実用

的かもしれない。

YBRネタが無いので他車のパーツカタログやサービスマニュアルを眺めてみてたけど

色々勉強になった。

特にサービスマニュアルに関してはホンダ系の内容と画像説明がわかりやすくて、似た

ような構造のエンジンでの工具の当て方の勉強に初心者はぜひ一度見てみると良いか

もね~。