中華市場のタオバオから戦利品がやってきたよ。

その中の工具類を紹介しよう。

工具って重いので送料が増すから我慢してたけれど、リストアップし

ているうちに、勢いで加えてしまったのだ。

内掛け式ベアリングプーラー。

「確かな品質と技術の結晶」と書いてあるが、箱や発泡はボロボロ

だった。輸送のどこかの段階で誰かが放り投げたらしい。w

使い方説明書は一切ない。

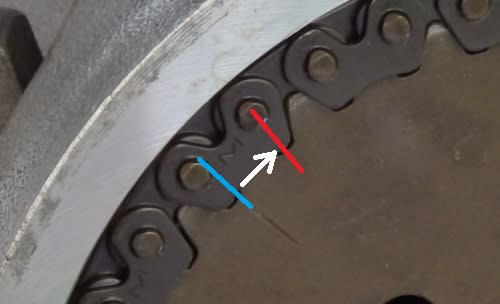

こんな感じで先割れアダプタをセットする。

ネジ込むと先端が広がるのだ。

ベアリングの内輪に装着させる。

広がる事で引っかかるよ。

反対側はこんな感じにセットする。

ナットを回すと筒がつっかえになってシャフトが引き抜かれて行き、

内輪にかかったベアリングが引きずり出される塩梅。

内掛け式はエンジン内部からホイールにいたるまでのベアリング全般

やハイカムを組む時にも使えるので、かなりの範囲までメンテナンス

できる。

・タオバオでは40元(約800円)で重量は1.2㎏。

・国内オクやアマでは1980円くらいで見つかるので、無理して輸入する

ほどでは無いかも?

フライホイールプーラー、またの名をロータープーラー。

本来SRZ150用として出品されていた。

・タオバオだと 28元(約560円)0.9㎏

・国内オクやアマゾンで1080~1880円なので、これは国内で

買った方が送料含めての総額で有利かな。

プレート式ロータープーラーなどの名で見かける。

・この代わりに汎用の4方向式のボルトタイププーラーを使い、

ボルトだけ適合するものに変えて使う方法もある。

ハンドルプーラーやハーモニクスバランサープーラーとも呼ばれる

物で、要は固くて自由度があって引っ張れる構造であれば、こんな

物も流用可能だし輸入工具屋さんで1500円くらいのがある。

工夫しだいなのだ。

なお、ヤマハ純正の特殊工具だとフライホイールプーラー

部番:90890-01362 で 11880円!!

これなら社外品か流用品の方が素人には良いかも。

使い方はこんな感じ。

スタータークラッチやカムチェーンテンショナーの修理の時に

必須なので常備しておきたかったのだ。

これが無いと、よほど暇と工夫をしないかぎり、フライホイール

は簡単には外れない。

SRZ150だと固定ボルトはM8でYBR125も同じ。

もしも他のエンジンでM6だった場合は、こんな感じに別のボルトと

ワッシャーを用意すれば問題ないのだ。

ベアリングプーラーもフライホイールプーラーも何時出番が来る

かわからないけれど、無いと困るので買い置きしたのだ。

ベアリングプーラーは一番出番が多いだろうな。

タオバオ輸入でもしないと買うきっかけが無いので、今回は紛れ

込ませてみたが、他の品々と合わせて総重量4.8㎏になってしまった。

色々お値打ちものを買ったので、今回の送料 約5800円は無いに等しい。

意外とアマゾンで探すと送料総額でお得な場合があるよ。

家の前では陽が当たって暑くて作業できないため、いつもの

休憩地である公園に行って、経年劣化で折れた後ろウインカー

の修理をした。

昔、前用ウインカーを注文したのに後ろ用が納品されたのを捨て

ずに死蔵してたので役だった。差し替えるだけの簡単修理。

ついでにチェーンの注油をしようとしたら、読者さん達がつぎつ

ぎと登場して、ミニオフ会になったよ。

レア車のはずのCGL125が2台も揃うとYBRがレア車になってし

まう。w

お互いいろいろなネタの情報交換をし、あっと言う間に時間が

経ってしまった。

陽が長いこの季節は時間感覚もずれてしまいがちだなあ。

暑い日なので特にどこへも行かずに、公園でマッタリと時間が流れ

ていった。

GWの大メンテナンス大会で1箇所だけ確認をしてなかった所がある。

バルブクリアランス、つまりタペット調整をしていなかったのだ。

思い出すと最後に行ったのが約2年前くらいで、走行距離だと3万キロくらいだったかな?

日曜日は午前中が雨で作業できず、午後3時頃にやっと路面が乾いたので調整してみた。

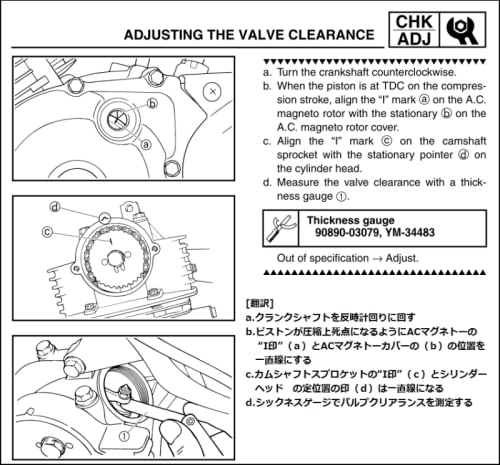

とりあえずサービスマニュアルで正式な方法を再確認。

翻訳してみた。

うちのYBR号は元々クランクを回すための穴(サービスホール)があるので、自作コイン

ドライバーでクランクホールとタイミングホールの蓋を開けた。

スパークプラグをいったん外して無圧縮にし、早速タイミングホールを覗き込みながら

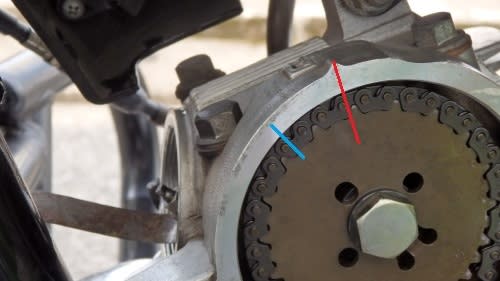

クランクを反時計方向に回してIマークを探す。

左の点火時期マークを過ぎたあたりに単独で印があり、ここがピストンの上死点に相当する。

マグネットローターの磁力の影響でなかなか印に固定できないから、この作業は大嫌い。w

普段はローターのIマークだけで調整してるんだけど、今回は初めてサービスマニュアル

に従ってカムスプロケットの合マークも確認してみたよ。

あれ?なぜかズレてる。w

何度も回して確認してみたけど結果は同じ。

逆に時計回りで回してみても結果は同じだった。

一応、合いマークを合わせてみた。

これがカムシャフトの上死点位置(のはず)。

それではローター側を見てみよう・・・

あれれ? なぜか点火時期の範囲内に戻ってしまった。

カムチェーンの張り具合も確認するが、カムチェーンテンショナーが効いて振れもしない。

試しに逆回転(時計回り)やカムスプロケットボルトで回す方法もやってみたけれど、

結果は同じ位置だった。

おかしいなぁ・・・

GWのカムシャフト確認時には、わざわざ印を付けてカムチェーンの架け間違いが起きない

ようにしたのに、なんでズレてるの?

カムチェーンもバンジーコードで常時張っていたから、ローター側がズレる事は無かった。

プラグホールを覗き込むと、ちゃんとピストンは上死点付近まで上がっている。

とりあえず工場出荷状態であると仮定して、このまま作業を続行する事にしたよ。

吸排気のタペット隙間を測定すると、少し広がっていた。

吸気:基準値 0.08~0.12mm 結果 0.13mm

排気:基準値 0.10~0.14mm 結果 0.14mm

約3~4万キロ走行時でこのくらいしか広がっていなかった。

念の為にタペットアジャスタースクリューの当たり面を確認しておこう。

正常な擦れ跡が付いていた。

タペット隙間を吸気:0.10mm、排気:0.12mmに調整しておく。

ここで先ほどの合いマークのズレの影響を確認してみたけど、調整値に狂いは生じなかった。

さらにどのくらい位置がズレると影響するか、確認してみると・・・

排気側はここまでズレても影響無し。

すごくズレてるのにタペット隙間は同じ。

吸気側はこの位置まで平気。

排気側より少し狭い範囲になった。(いいかげん新しいシックネスゲージを買おう・・・)

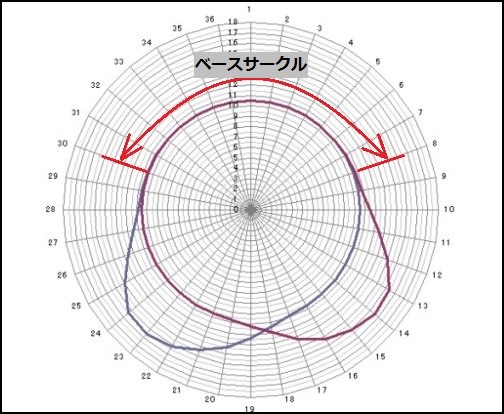

実は、これには理由があるのだ。

カムシャフトのカムプロファイル(形状)には吸・排気それぞれのカムの作用範囲以外に、

真円となるベースサークルって領域があり、ここが圧縮上死点の前後にあるわけ。

つまり、合いマークが少しズレただけではタペット隙間の調整値は変わる事が無いのだ。

影響するとすれば、カムスプロケットとマグネットローターの位置関係がズレた場合、

最適な点火時期がズレてしまうくらいである。

ズレる原因は「カムチェーンの伸び」「カムチェーンテンショナーのヘタリ・故障」

「カムスプロケットの摩耗」「カムチェーンの架け位置間違い」「製造精度が極端に悪い」

くらいだろう。

納車から今までの長い年月運用して特に異常な事は起きて居なかったから、調整後に

すべてを元に戻してエンジン始動した。

問題なく始動し、異音もなく、吹け上がりもいつもの感じだった。

タペット隙間を調整した結果、ほんの少しだけカチカチ音は減った気がする。

結局、昨日は試走60m(kmではない)だけして、そのまま日が暮れた。

さて、今日は午後一に歯医者さんへ行ったので、余った時間を使って気になった事を

確認してみたよ。

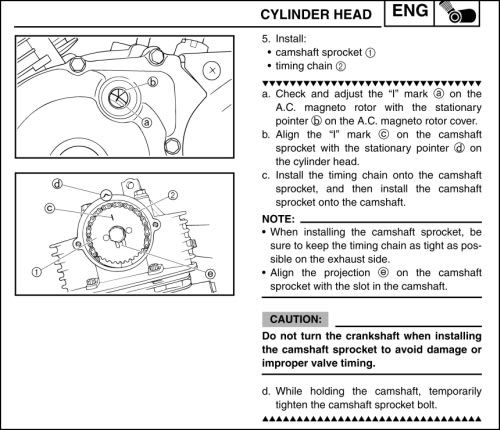

昨夜、サービスマニュアルの「組み立て」の項目を確認してみたら・・・

やっぱりマグネットローターの合いマークとカムスプロケットの合いマークは一致させる

ようにカムチェーンのスプロケット位置を決めろと指示している。

まさか、新車製造段階でエンジン下請け工場で担当者がヘマをしたのか?

いくらヤマハとは言え、中国生産である。

可能性があるかぎり、確認せねばならない。w

昨日のズレ分をよく観察すると「ひと山」のズレだったので、急いでチェーン位置を

掛け変えてから、カムチェーンテンショナーも組んで張りを確保する。

ローターを何度も回してバルブとピストンの干渉が起きないかチェックする。

大丈夫だ、問題ない。

さっそくエンジン始動・・・普通にかかった。

アクセルをフリッピングすると変化が確認できた。

今まで以上に吹け上がりが早い!

緩慢に動くタコメーターが少し機敏に反応するくらいの変化が起きたよ。

9千回転まで抑えて吹かしても異音も起きない。

早速走りだしてみるとビックリ!

まるでノーマルキャブからビッグキャブに載せ替えたくらいの変化で加速し、パワーも

増した感じ。

小一時間試走に出かけた結果、上り坂でのギアダウン率は減り、加速も忙しくシフト

アップを強いられるまで良く吹け上がる。

今日までの加速やトルク・パワーはいったい何だったんだ?

新車の時からカムチェーンがひと山ズレていたんじゃねーか!w

さすが中国製造、でっかいネタが隠れてたもんだ。

さて、カムチェーンがひと山ズレたところでエンジンってけっこう平気で動いてしまうって

話を、ホンダの横型エンジンをいじり慣れてる人がブログで書いていたのを思い出す。

正常の状態からズレると変化は感じ取りやすいが、最初からズレてる場合はなかなか

感じとれず、そんな物かと思ってしまうわけで、うちのYBRに関してはまさにこれだ。

中国製横型エンジンに特に多いらしく、買ったら即全バラシ確認が当たり前との事だ。w

今回まじめにサービスマニュアルに従って上下二箇所の確認をして本当に良かったよ。

さて、2013年式以降の無印YBRやYB125SP、YX125の場合はどうするか?

クランクホールが省略されてるのでタイミングホールしかない。

回すためにはオイルを抜いてローターカバーを外すんだろうけど、この型式のサービス

マニュアルを閲覧できないので、指定作業方法がわからない。

ただし、セオリーを無視した「手軽な方法」だとカムスプロケットボルトを回して合いマーク

をカムスプロケット、タイミングホールの両方で確認すればOKだと思う。

実際昨日は回転方向、回す場所、それぞれの結果、ズレの確認をやったけど、結果は

すべて同じだった。

カムスプロケットボルトの締め付けトルクは20Nmだから、プラグを付けた圧縮抵抗での

逆回転でも緩む気配はまったく無かったよ。

隙間調整で合いマークがローターの磁力で合わせにくいなら、Iマーク直前のぎりぎり

止まる位置でもかまわない。

ベースサークル域だから問題無いのだ。

どうしても心配なら、オイル抜いてFスプロケカバーとローターカバーを外して作業すれば良い。

タペット調整とカムチェーン位置正常化で、さらに元気になった我がYBR号である。

GW中の整備関係で宿題にしていた、YBR号のカムシャフトの消耗度合いを調べてみた。

初めて外すカムシャフトなので慎重に行うはずが、手抜きをしようとして午前中を

無駄にしてしまったよ。w

サービスマニュアルの注意書きと手順を読み返して素直にしたがった結果、カムスプロ

ケットの固定ボルトをようやく外す事ができた。

圧縮上死点にセットしてから念のためにペイントマーカーでボルトとカムスプロケ、

カムチェーンに位置決めの印を付けておいた。

スプロケを外して、カムチェーンが落下しないようにバンジーコードで引っ張り

上げておく。

カムが回転しないようにしながら、水道配管用のTS継手ソケットTS-S30×25と

M8の長ボルト・ワッシャ、ナットで圧入されているカムを抜く。

サービスマニュアルにはスライディングハンマーによる専用工具が作業指定されていたが、

素人の使用頻度なら、こんな自作治具でも十分に機能する。

抜いたカムシャフトの片側のベアリングはヘッド側に残る構造で、Oリングによる摩擦で

嵌め合いを構成してる。

なんでカムシャフトを見たかったかと言うと、補修用カムやハイカムを

入手する時の参考に、どのタイプが実装されているのか確認したかったのだ。

欧二タイプだね。

YBRは年式・型式によって二種類あるので、パーツカタログで

確認したり、実際に外して見ると予行練習になる。

なにせタオバオの出品の中には間違い・嘘も含まれているので、

説明書きを鵜呑みにできないのだ。w

さて、カムを外したついでに消耗具合も測定してみたよ。

吸気側

長辺:25.97mm(標準:25.881~25.981mm 摩耗限界:25.851mm)

短辺:21.24mm(標準:21.194~21.294mm 摩耗限界:21.164mm)

排気側

長辺:25.88mm(標準:25.841~25.941mm 摩耗限界:25.811mm)

短辺:21.05mm(標準:20.997~21.097mm 摩耗限界:20.967mm)

全て標準値内に収まっていたよ。

約6万9千km走ってこれなら「YBR謎の耐久性」を裏付けられる。

感覚ではなく、測定値でハッキリわかったのが大きな収穫だ。

ロッカーアームの摺動面も確認してみた。

まったく凹みもキズも無い状態。

奥に居残りベアリング6002Zが見える。

指で回転させてみたけど引っ掛かりやガタは無かった。

某氏のYBR125無印は16万km以上走っててもエンジンの圧縮が未だに抜けて居ない

という結果が記事にされていたので、この測定結果と共にYBR125の異常な高耐久性が

確認できたのは喜ばしい。

ただし、俺の運用条件では「暖気は必ず1分以上」「走りだして数分は高回転にしない」

「十分温まるまでは7千回転以上に上げない」を守っている。

またエンジンオイルに関しては「ホームセンターブランドの安い二輪オイル」「ホンダ

G1やG2」「AZ全合成バイクオイル」「謎の韓国オイル」などなど、特に高級オイル

は使っていないが、約2000~3000kmごとに交換している(つもり)。

また、いくら耐久性が高いとの噂でも「壊す」ような運用では無理だと思う。

特に急坂下りの高速時に、いきなり1速へギアチェンジしてオーバーレブを起こせば

どんなエンジンでも壊れる可能性は高いし、実際にYBRで2例ほど壊した話を知っている。

普通に整備し、無理をしない運用を心がければ5万や10万キロ程度は持つエンジンだろう。

いや、20万キロも実現可能かもしれない。

足周りの総メンテが完了してほっとしたのもつかの間、大事な事を忘れていた。

早速、朝一にやっつけたよ。

オイル交換。

今日は隠し持っていた新兵器を使ってみた。

100均で買っておいた「折りたたみ式シリコン漏斗」。

使ってみたら具合がよく、ふき取りも楽でいいぞ。

1L缶におまけの「ゾウさんの鼻」よりもこぼれにくい。

プラグ交換やエアーフィルター掃除。

最後にプラグ交換したのっていつだっけ?w

特に始動性が悪くなっているわけじゃないけれど、予防的処置として交換した。

エアーフィルターを久しぶりに見た。

スポンジフィルターには少しホコリがついているだけだったけど、ペーパーフィルター

と共に掃除機でホコリを吸い取っておいた。

フィルターボックス内の掃除。

ブローバイガスのオイル分が溜まっていたので拭き掃除しておいた。

ついでに下にあるオイル受けカップの中の廃オイルも捨てて拭いた。

これでGW中に行うメンテナンスは全て完了。

さっそくクネクネ道を試走してきた。

全体的に軽やかな感じで調子良い。

フォークオイル交換後の感触は、少し踏ん張り感が増した気がする。

停車時のチャタリングが無くなった代わりに、初期摺動に少し渋い感触がある。

フォークオイル交換時にうっかりインナーチューブの回転角をメモるのを忘れて

たので、回転方向の位置が変わってしまったのが原因だと思う。

新緑が眩しい田舎道をスイスイ。

帰宅した頃にはフォークの動きもたいぶ良くなってきた。

あと数百キロ走れば前と同じように上質な走りになるだろう。

整備も済んだし、あとはのんびりと過ごすよ。

(たぶん我慢できずに何かやらかすに違いない。)

普段から気になる箇所を整備しつつ走らせている我がYBR号。

一度くらいはいっきにあちこち整備して、数珠つなぎの整備サイクルを断ち切ろうと

思いたち、GWを利用して実行してみた。

本日初日は「足周り」をメインに朝から忙しくメンテナンスしたよ。

まずはチェーンとドライブスプロケット周辺の大掃除。

ノンシールチェーンは灯油どぶ漬け洗浄が気軽にできるのがいいね。

実はシールチェーンも同様な掃除ができるんだけど、メーカーが長時間の漬け置き

はやめてと注意書きしてる話が一人歩きして、一般的にはシールチェーンの灯油掃除は

絶対ダメという話にすり替わっている感じがする。

ちょっと灯油程度で浸透するようじゃOリングの役目が無いんじゃない?

むしろ泥化した細かい砂埃の研磨作用のほうが悪影響になる。

掃除したら容器の底に厚さ5mmほどの泥が堆積してたよ。

スイングアームとブレーキペダルのピボット部の清掃とグリス塗布。

幸い固着していなかったので、拭き掃除とグリスアップだけで済んだ。

ブレーキペダルも動きがかなり軽くなったよ。

リアブレーキの整備とホイールベアリングのグリス詰め

分解掃除したりブレーキカムのシャフトをグリスアップ。

ついでにホイールベアリングも軽く拭き掃除してグリスを詰めなおした。

リア周りを組み直してから、今度はフロント周りの整備。

ブレーキキャリパの掃除とブレーキピストンのもみだし。

ブレーキフルードは昨年10月ごろにG型フォーク換装時にやったから、まだ奇麗

なのでそのままにする。

フォークオイルは交換したよ。

G型フォークに替えてから初のオイル交換だ。

約8000キロ走ったフォークオイルは真っ黒。w

謎の中国製透明オイルが入っていたけれど、粘度が近いG-10を入れてあげた。

排出量や細かい調整の結果、G型フォークに関しては155cc入れて油面高が200mm

付近に落ち着く感じだった。

スポイト式油面調整器にて200mmぴったりに合わせておいたよ。

ついでにフロントホイールのベアリングもグリスアップしておいた。

せっかくだからワイヤー類の注油とスイッチ機構部の掃除とグリス塗布もやった。

ワイヤーインジェクターでクラッチとスロットルのワイヤーに注油。

スイッチは中を掃除してから可動部にスプレーグリスをひと吹きしてウエスで

余分を拭きとった。

共に動きがなめらかで軽くなったよ。

この他にあちこちの掃除やら確認で午前10時から6時間もかかって午後4時ごろに

作業は完了した。

本当はエンジンヘッドのバルブ関係の摩耗確認やオイル交換もやりたかったんだけれど、

今日のところはこれでおしまい。

足周りの整備をいっきにやったので、しばらく手間のかかるメンテナンスはやらず

済むはずだ。

新車の頃のように連休は走り回って楽しみたいな。

試走してすっかり気に入ったTimsunタイヤ。

YBRの後輪用に追加注文したTS608 90/90-18が届いたよ。

ミシュラン シラックを思い出すようなトレッド。

真ん中がつながってるので寿命は長いかも?

溝を測ってみた。

「とっても・・・深いです///」 8mm。

リアに履いたミシュランM62を使い切ったら交換しよう。

YBR号のリアタイヤがもう限界!><

IRC GP-1 3.00-18 だけど、こんな状態では

ダートどころか舗装路でさえ危なくなってきた。

さて、どうしようか?(´・ω・`)

ここでちょっと試してみたい種類のタイヤがあるので、思い切って入手してみたよ。

中国・騰森輪胎 ティムソン(TIMSUN)社のタイヤ

TS607 2.75-18

TS608 90/90-18

という、YBR125にピッタリなサイズがある。

日本にも代理店があり、WebikeやAmazonで格安で売られてるから、人柱的には

ちょうど良い。

リアタイヤを交換する予定だったけれど、今フロントに履いているMichelin M62

がまだ6分山なので、これをリアに移してフロントをTIMSUNにしてみようと思い

たった。

TS607とM62の比較。

意外とブロックが細かくて溝が深く、M62のような半オフロードっぽい感じに

なるかも?

M62が廃盤になった今、似たような用途のトレッドパターンを探してたのだ。

早速M62をホイールから外していろいろ比較してみた。

重量はこんな感じ。

6分山のM62よりも60g軽い。

・タイヤ外径は両方共、61cm(ホイール装着時、エアー圧同等)

・タイヤ幅はM62が85mm、TS607が74mmで11mm細い。

純正サイズ2.75-18だから細いのだ。

ホイールに組む前にヒゲを取り除いた。

ペンチで引っ張るかニッパーで切ればいい。 ビードはフラット構造。

ちゃんと軽点マークがある。

一応、バルブの位置にしておいた。

付けたよ。

本当はWT(チューブ式)なんだけど、いつものようにTL(チューブレス)で装着し、

問題なく膨らんでごらんの通りである。

リアもIRC GP-1を引っぺがして、M62を移植した。

どうせシミー現象が出始めていたから、後輪で消耗させて使い切るつもりだよ。

今日は歯医者さんの通院日だったので、半日を有効に使ってタイヤ交換まで

こぎつけた。

天気も良く、気温は低めのタイヤ交換日和だった。

ちょっと走ってみたら、すごく「軽い」印象で、久しぶりの純正サイズの良さを

感じた。 コンパクトUターンがやりやすい印象。

本格的な試走は週末か日曜日だろう。

皮むきも兼ねるので、クネクネ道を流すように俳かいしようと思う。

TS607の印象が良ければリア用にTS608 90/90-18を追加購入しちゃおう。

M62の後釜にちょうど良いトレッドパターンだと思う。

参考価格(あ〇ゾン 通販)

TS607 2.75-18 3,420円

TS608 90/90-18 4,281円

(自分で交換すれば工賃プライスレス)

オフ会前に発覚してたのに、放置していた前周りからのキュルキュル異音を直したよ。

歯医者さんの通院を利用して時間を作ったのだ。

異音の原因はスピードメーターのセンサーアッシーで、

低速で走行するとキュルキュルと鳴く。

たまに新車時から鳴く個体もあるらしい。

完全分解整備する方法もあるけど、そんな面倒な事はしたくないので、スプレーグリスを

使う事にした。

丸の部分がメーターギアアッシー、矢印のスピードメーターワイヤーを外してから、

アクスルシャフトを外して抜いて、タイヤをずらせばギアアッシーを外せる。

内部のギアのかみ合わせ部分にシュ!

スプレー式だからギアと共に軸まで浸透してくれる。

ついでに回転機構にもシュ!

ベロを回せば隙間に浸透して馴染み、ギア部もしっかり馴染む。

最後にホイールと接触するオイルシールのリップ部分にシュ!

ここを忘れる人が案外多い。

スプレー式グリスなので余分なグリスも塗布されちゃうから、ウエスで適当に拭き取り、

ホイールに組み付ける。

ベロの部分をホイール側の凹みに合わせて組まないと、最悪時にベロを曲げて壊して

しまうから注意してね。

タイヤを戻し、メーターワイヤーも組んで完了。

約5分の作業でキュルキュル音は無くなったよ。

リアサスのゴムブッシュを交換したので、試走してきたよ。

とりあえず、いつもの公園へ。

どうも前日の夜に雪が降ったらしい。

路面はどうにかアスファルトが露出してたけれど、こわごわ到着した。

サスの動きの第一印象は、良く動く!感じが増した。

スプリングの付け根に潤滑油をシュッ!っとした効果と合わせて、サスペンションの特性

が表に現れた模様だ。

路面補修跡のちいさな段差の衝撃がすごく少なくなったよ。

橋の継ぎ目も今まで以上にソフトに通過できる印象。

路面状態があまり良くないので、引き返して志田峠の麓の耕作地帯に入り込んでみた。

あぜ道の凸凹も楽々走れる。

丹沢に雪が積もったので冬景色に逆戻りしてた。

帰路にある減速帯の凹凸の衝撃もかなり減って、さらに上質な走りになったなあ。

ブッシュの幅をピボット軸よりほんの少し狭くなるようにニッパーで切ったのが幸いした

のか、本当に良く動く。

上下左右4箇所のブッシュの摩擦抵抗がこんなに影響してたのか。

試しにイニシャルを1段硬くしてみたら、今まで以上に硬さの変化を感じ取れる。

試走を楽しんだ後、寒さに耐えられなくなって、さっさと帰宅した。

おっと、2月になってしまってた。

ネタ切れぎみだから、秘蔵の部品でYBRのリアサスペンションのゴムブッシュを交換した

話を書いてみるよ。

愛用のYSS製リアサスは、そろそろブッシュの痛みが目立ってきた。

まだちぎれたり割れたりしていないけれど、交換したいところだ。

2本サスは構造的にわずかながらピボット部で往復運動をしている。

だから動きが渋いとサスの特性にも影響するはず。

問題はYSS社の専用ブッシュが補修品として入手しにくい事で、代替品を探してたところ、

キャブレター情報でお世話になった読者のuiuiさんが色々なブッシュを調査して公開

してるのを見つけた。

uiuiさんの情報 リヤサスのゴムブッシュ交換(0) (←リンク)

情報を元にSR400用とCub90用の二種類をゲット。

SR400用は内径14mm、Cub90用の内径は16mm程度。(中央はYBR125純正)

YBR125のサスペンション・ピボットの軸径は13.8mm

SR400用が合うだろう。

ピボットの幅は20.33mmだからブッシュは約20mmの長さであればいいわけだ。

SR用は21.33mmで1mm長い。

ゴムだから潰れて収まるけれど、それだと動きを妨げる。

裏表にシリコーングリスを塗ってからYSSサスに組み込んだ。

ワッシャーとの間にグリスでも塗れば済むかもしれないが、せっかくだからちょっと

切ってみた。

ニッパーで約0.5~1mm適当で切って見る。

19.86mmならワッシャーと隙間ができて運動がなめらかになるかもね。

上下左右の4箇所をSR400用に交換した。

装着してみるとピッタリ!

YBR125純正サスは少し出っ張ってたから、無加工でも問題ないかもね?

動きが良くなるようにシリコーングリスを当たり面に塗ってあげよう。

ついでだからYBR純正のサスペンションのブッシュに流用できないか確認してみたよ。

SR400用に入れ替えてみると外径が足りずにガバガバな隙間があったので却下。

Cub90用を調べてみるとuiuiさん情報の通り、内径はちょっと大きい。

16mmじゃピボット軸と2mmも差があって不都合だなあ。

試しにYBR純正サスに装着してみると外径は問題無し。

ただし、内径はちょっと絞られて14.97mmになったので、ピボット軸と1mm差。

YSSサスの純正ブッシュも元々15mmだったので、YBR純正サスにはCub90用ブッシュ

が流用できる。

さて、ゴムブッシュの劣化の原因は経年劣化だろうけれど、ピボット軸とゴムが直接触れて

擦れながら往復運動するのも一因だと思う。

そこで調べた結果、都合が良い金属カラーが売られているのを見つけたよ。

「サスペンション カラー 14mm」で検索した結果、CHERRYという名のバイク部品

商社から内径14mm、外径15mm、長さ21mmのサスペンションカラーを1個200円

で販売されていた。 http://moto-cherry.ocnk.net/product/168

長さを19.5~19.8mm程度まで削ってから、Cub90ブッシュを装着したYBR純正サス

に圧入すれば、金属同志の接触で動きがなめらかになるだろう。

グリスをしっかり塗布すればさらにヨシ。

そんなこんなでリアサスのブッシュ交換は成功したけれど、色々忙しくてまだ試走して

いない。

細工した寸法とグリスアップでどこまで動きに変化が現れるのか、週末が楽しみになって

きた。

先々週、ふと寄ったホムセンのケーヨーD2で見慣れない謎のエンジンオイルを

見つけたので試し買いしておいた。

5W-30の低粘度・全合成エンジンオイル ZIC X7

1クオート(quote) 0.95Lではなく1LなのでYBRに最適な量であるのが良いし、

全合成なのに税抜き548円なのも決め手になった。

約2000㎞走ったAZの格安エンジンオイルの調子はまだまだ良いけれど、真冬の始動性

を向上させるために低温流動性の良いオイルを試して見たかったのだ。

感触が悪かったらフラッシングと思ってまたAZに交換すればいいしね。

発売元はエンジンオイル・カー用品の総合卸売商社、パルスター株式会社

充電器やモリグリーンオイルでお馴染みの商社なので変な物は扱わないだろう。

製造元のSK Lubricantsは韓国のオイルメーカーらしく、型番と粘度で追いかけたら

スペックなども発表されていた。

AZオイルを抜いてマグネットドレンボルトに付着した鉄粉を確認する。

極微量で細かい鉄粉が捕獲されて、安いモノタロウ・ドレンボルトでもちゃんと機能している。

この程度の鉄粉は正常で、もっと荒くて大きな破片が捕獲されていれば、何か異常が

起きている事になる。

交換後、数日走った感じではまったく問題無し。

始動直後の安定度もAZ・10W-40よりも良い感じだし、走行暖気時の加速感は明らか

に向上している。

クラッチ滑りも起きず、エンジン音もAZと変わらない印象なので厳冬期の始動性重視な

オイルとして今後も使うかもしれない。

以前、カインズホームのPBオイル STANDARD 5W-30を使った時は温まった時に

妙にメカノイズが大きくなっていたから、ちょっと驚いている。

関東の厳冬期は短いので春先までの始動性重視オイルとして十分使えるって感想だよ。

なお、読者のG氏の調査によるとAZからさらに数種類のバイク用エンジンオイルが

追加発売になったらしいので、今後はそれらも視野にいれておこう。

http://gurosantricker.blog.fc2.com/blog-entry-85.html

年が明けて初給油したついでにチェーンの注油もやっておいた。

給油に向かう前のエンジン温度。

10度以下なので始動後、安定期までの時間がかかるのかと思ってたけれど、パイロット

スクリューを1/4回転開け増量していたおかげで特に不安定にもならずに走行暖気は

済んだ。

給油後、小1時間走って温度を見てみる。

68度くらいしか上がらない。

よく冷えるYBR系エンジンらしい冬の温度上昇だった。

休憩地で今年の初注油。

AZのチェーンルブは携帯しやすく、軍手やウエスと共にビニール袋に放り込んでおけば

出先で簡単なチェーンメンテが可能。

スルスルと回転するホイールに満足して、ちょっと周辺の舗装林道に入ってみた。

今年はまだ凍結路になって居ない。

油断するとブラインドカーブの先でいきなり凍結路転倒を起こすので、今日はゆっくり

走ってクネクネ道を堪能したよ。

3速固定で30~40㎞/hで慎重に走る。

寒いと体が固まり気味になるから腕など上半身の力を抜いてセルフステアリングを丁寧に

行ってみたら、これがまた気持ちに余裕ができて楽しい。

思い通りのラインを選択しやすく、対抗してきた四輪を早めに避けられので、目を三角に

して走るよりも安全だし、無事に帰る事ができる。

低速でも小石や落ち葉を避けるテクニカルな楽しみかたができるから、真冬のライディング

は、ちょっと速度を落として別の楽しみ方をするのもいいと思ったよ。

冬至が過ぎて少し日が長くなったけれど、早めに帰宅して連休は終了。

冬になって我がYBR号もついに始動直後から温まるまでが不安定になってきた。

夏の間にキャブレターを微調整したのが裏目に出た感じがする。

始動させて放置するとストンとエンジンが止まる症状である。

スロットルを少し開けながら1分くらい暖気させても止まる時があるので、どうやら

スロー系の調子が冬の気温や湿度に合わないみたい。

スロー系を引き受けてるパイロットスクリュー(PS)を少し開けてみた。

1/4回転ほど回して様子を見てみたら、弱々しかったアイドリング回転が少し上がって

ストールする事も起きなくなったよ。

スナップさせても止まること無く、吹け上がりも良好。

湿度が高い季節に吹け上がりを優先して絞り気味にしたのが原因だったみたい。

繊細かつ面白いのがキャブレターの世界。

FIのバイクだと自動的に微調整してくれるけれど、キャブレターだと四季を通して安定

するセッティングは素人には難しい。

原因が分かってしまえば、ちょいといじれば済むんだけどね・・・

アイシングとまったく違う、スロー系の調整不足でした。

雨やんだ→タイヤ交換しよう→いやちょっと走りに行きたいな→いつもの公園。

「あ~スッキリ!」→「あ、タイヤ交換したくなった」

急いで戻って交換したよ。

DURO HF-329からミシュラン M62。

M62は廃盤なので、もう手に入らない・・・(´・ω・`)ショボーン

似たようなトレッドパターンの18インチって無いので、次回はまたHF-329にするか、

あるいはIRC GP-1にするか悩む。

GP-1ってフロントに履くとYBR125Gっぽく見えてカッコイイ反面、ロードノイズがちょっと

うるさいんだよなぁ。

M62を使い切るまでに、いろいろ探してみよう。