外出自粛期間に動画配信サイトの車やバイクの色々な

メンテナンス方法やレストア裏話を見まくったおかげで、

ついに昔から欲しかった工具を買ってしまったよ。

手動式インパクトドライバー。

買った店はコメリで税込1,880円也。

ショックドライバーとも呼ばれる物で、固着したネジ類

に衝撃を与えながら緩める道具なのだ。

ハンマーで叩くと先端のビットが瞬間的に回転するので、

ネジの穴がナメにくい。

以前は知人から借りていたけれど遠くへ引っ越してしま

ったので、もう気軽に借りる事はできないのだ。

この商品は先端のビットが豊富なのが特徴。

ビットの差し込みサイズは対辺8mmで丈夫だ。

ほとんどのサイズのボルト類に対応できる。

ソケットレンチ用の9.5mmアダプターも付属している。

アタッチメントを抜くと、なんと12.7mmのソケットに

も対応。

手持ちのソケット類と組み合わせると色々な場面に対応

できそうだ。

これで車やバイクの固着ネジをその場で何とか緩める事が

可能になると期待している。

使い方はNET上に色々紹介されているし、動画も見かける

ので「ショックドライバー 使い方」で検索すると良い。

だけどハンマーでお尻を叩く時の注意点を解説している人

がほとんどいないのが残念。

普通はこんな感じで叩くだろうけど・・・

こんな感じに持ち手を柄のグリップで握るのが一般的だけ

ど、この方法は叩き慣れしている人には良くても不慣れな

ら、狙いが外れてショックドライバーを保持する側の手を

叩いてしまう可能性がある。

不慣れなら柄を短く持って叩く事をお勧めしますよん。

できるだけ真っ直ぐ叩きつけるのがコツ。

弧を描くような動作は狙いを外しやすいのだ。

軽いハンマーよりも少し重い物の方が楽。

0.9㎏程度の両口ハンマーがあると、頭の自重の助けで

短い距離でもしっかり衝撃を与える事ができるのだ。

持っていなければリサイクルショップや中古工具屋でも

寄ってみると、案外格安で見つかるかもしれない。

実はこの道具は固着ネジに対して最初に使うかどうかの

判断が少し難しい。

ネジが付いている部品の材料や構造、強度によっては

大きすぎる衝撃を与えると曲がったり割れたりするのだ。

薄い鉄板やアルミの鋳物は衝撃を少なくしながら少しずつ

叩いて様子見した方が安全なのだ。

他にボルト穴に合わないビットを選んでしまうと緩むどこ

ろかかえってナメてしまう場合があるので、使う時はしっ

かり確認してから行おう。

買ったはいいけれど、しばらく出番はなさそうなショッ

クドライバーではあるが、その時になったら役立つと期待し

ているよ。

YB号のエンジン内の十字穴付き六角ボルトやフロントブレ

ーキのマスターシリンダータンクの皿ネジ、リアキャリア

の六角穴付ボルトの固着時には活躍しそうだ。

エンジン内に少しずつ溜まる不完全燃焼のカーボンの

除去に便利な燃料添加剤を最後に使ってから1年以上過ぎ

た。

参考リンク→エンジンの腰上を分解してみた

内部目視までして一応効果があると分かったから、そろ

そろ今年のカーボン掃除でもしようと思い立ったよ。

今回入手したカーボン掃除用の添加剤。

カインズホームのかんたん強力燃料添加剤(銀ボトル)

で、色々調べたらKYK(古河薬品工業)のOEMらしい。

・主成分:IPA(イソプロピルアルコール)つまり水抜き剤

・PEA含有量25~30%(ネット情報)

パッケージには燃料タンク30L~60Lに対してボトル300cc

を投入すると指定されている。

計算すると燃料量に対して0.5~1.0%となるので、1Lに

対して5~10ccだからYB125SPの場合、満タン10L時に

50~100cc投入となる。

この手の添加剤は入れすぎるとエンジン不調を誘発し、

場合によっては高額修理を強いられるため、指定の

分量を越えさせないのが鉄則である。

また、主成分のIPAも普通の水抜き剤同様に入れすぎは

厳禁なのだ。

今回初めて使うカーボン除去用燃料添加剤なので、

控えめの30ccを投入しておく事にしたよ。

これなら投入後のガソリン給油量が5L程度でも入れす

ぎにならずに連続投入が安心である。

投入後、久しぶりに県境・市境まで走ってきた。

山の中のちょっとした史跡公園でだれも居ない。

GWは本格的外出自粛期間だったためか、遅めの鯉のぼり

が泳いでいて癒された。

持参した弁当でお昼ご飯。

下界の観光道路はこんな感じで通行量は多い。

昼食後に他の境まで行ってみようとしたら通行止め。

がけ崩れの影響らしい。

引き返す途中で休憩。

初夏の新緑が眩しいくらい、今年は例年に比べて森林浴が

さらに気持ち良く感じる。

政府は外出自粛要請解除しても都県を跨ぐ越境はまだ自粛

要請中。

そもそも新型コロナの脅威は終息したわけではなく、決定な

ワクチンも無いままなので油断できないのだ。

帰宅したら厚生労働省からマスクがやっと届いていたよ。

標準的な使い切りマスクと比較して小さい。

縦に伸びないから鼻と口を辛うじて塞ぐ程度の大きさ。

小顔さんとお子様向けのサイズにガッカリしたよ。

中華バイク部品の様に材料と思って「改造用」に使うく

らいしか思い浮かばない。

「マスクを付けていますよ」のポーズ用には便利かも?w

以上、燃料添加剤投入と三密回避の市内プチツーリングで

した。

今日の暇つぶしはオートバイ用ドライブチェーンの注油

箇所の実験。

我がYB125SPはノンシール強化チェーンを使っているけど

注油をサボると寿命が短くなるからガソリン給油のタイミ

ングで注油を行っている。

普段の注油箇所はここの3箇所。

手前のプレートの隙間、ローラーの隙間、奥のプレートの

隙間の順に「米粒」の大きさ程度のチェーンオイルを滴下

し、一周したらタイヤを手で20周ほど空転させて馴染ませ

ているのだ。

さて、この方法で本当に隙間の奥までチェーンオイルが

浸透して潤滑しているのか?

長年の疑問を解くために簡易的な方法で確認してみた。

分離が容易なクリップ式接続を使っているのでジョイン

ト部分を外してみた。

目視したらピン全体にオイルが浸透しているのが分かっ

たよ。

普段の注油方法で問題ないので疑問は解けた。

ところで注油を3か所は結構手間がかかってめんどくさい。

ローラー部は隙間1か所で浸透しているけど、ピン部で

どうなるのか実験する事にしたよ。

ピンを脱脂して油分が無い状態にする。

ブッシュの中も脱脂掃除する。

これで準備完了。

手前のプレート1か所のみ、隙間に米粒1個の大きさで

滴下してみる。

そしてタイヤを20回ほど空転させて馴染ませてみる。

分解開始。

一応ピンとブッシュ間にオイルが染み込んでいるように

見えた。

ジョイントを外して油分を確認。

普段と違って少し少ない。

手前側半分程度しか濡れて居なかった。

走行すればもっと奥まで油膜は出来るだろうけど、本格

的なチェーン掃除直後なら手前と奥の2か所注油の方が

安心だと思う。

もう一度脱脂掃除してから滴下量を増やす実験をしてみたよ。

今度は米粒2個程度の量を手前1か所に注油。

そしてタイヤを20周空転させて馴染ませる。

プレートを外してみたら米粒1個分の注油量よりも

隙間に多く浸透しているよう見えた。

ジョイントを外してピンの濡れ具合を目視。

今度は手前から奥にかけてしっかり油分が行き渡って

いたよ。

今回の実験と目視の結果から今後の作業方針を決定した。

・チェーンの本格的掃除直後の1回目はローラー1か所と、

プレート2か所か手前1か所に米粒2個分を注油する。

・その後はガソリン給油毎のタイミングで追加注油するので、

プレート1か所とローラー1か所のみで時間短縮。

・雨天走行後は一応プレート2か所とローラー1か所に注油。

こんな感じで効率よく作業する事にしたよ。

チェーンをひとコマずつ注油して寿命を延ばす手法だから

めんどうなのは確かだけど、ノンシールチェーンに効果絶大

なメンテナンス方法だと個人的には思っている。

午前中に買い物しに出かけたらYB号のハンドル動作に

違和感がした。

ブレーキングや段差通過時にハンドルに伝わる振動が

少し大きく感じたのだ。

ステムベアリング整備の時に若干緩めに調整したのが

影響しているみたい。

昼食後に再調整してみたよ。

燃料タンクとメーター周辺を養生してからハンドルを

外してずらす。

養生しないとうっかりキズを付けてしまいそうなのだ。

フックスパナーで少しだけ増し締め。

締めすぎるとベアリングに負担がかかりすぎるので、

この程度で様子見する事にした。

やり方は過去記事に掲載している。

リンク→ステムベアリング調整

今回は増し締め調整なので回転方向はリンク先の説明と

逆方向である。

町内を一周してきて違和感が無くなったよ。

暇つぶしついでにホイールの徹底掃除とワックスがけを

しておいた。

最近愛用の掃除道具。

特にパーツクリーニングブラシと噴霧器はもう手放さない。

隅々まで埃や泥汚れを徹底的に洗い流がす。

乾燥後に液体ワックスをかけた。

このユニコンカークリームが使いやすい。

ワックスがけして乾拭きしたらこの通り。

新車の輝きに戻ったよ。

普段は適当に拭き掃除する程度のホイールも、隅々まで

徹底掃除してみると車体全体が綺麗に見えるから不思議。

「おしゃれは足元から」とはよく言ったもんだ。

以上、今日の暇つぶしでした。

先月から気になってた事がある。

YB号のメーターボックスの窓のうち、燃料計の窓が変に

なっているのだ。

ついに来たか、裏側の曇り止めコーティングが剥がれて

きたのだ。

以前、スピードメーターで発生していたので、直し方は

分かっている。

その時の記事リンク→メーターのコーティングが剥がれた

分解方法は以前に書いたから割愛するよ。

メーターカバーを外して裏返しにすると、やっぱり

剥がれていた。

今回の状態は窓全体のコーティング剤が剥がれだす症状。

ピンセットで慎重に剥がした。

急いで剥がそうとすると千切れる感じなので、ゆっくり

剥がしていってね!

取り除いたコーティング膜。

食品ラップよりも薄い膜状の物で、どうやら製造工程で

は貼るというより液状のコーティング剤を吹き付けてい

る感じがする。

元通りに組み立てた。

はぁ~スッキリ。w

このコーティングは意外と厄介で、まだ剥がれていない

箇所を予防として剥がそうとすると、ピンセットでつまむ

場所が無いのだ。

昔、YBR125のオーナーさんが窓にキズが付かないように、

食器洗剤水溶液にカバーを浸してから指の腹でコーティン

グ膜を擦りながら丸めて剥がす技を編み出していたので、

それを真似しても良かったかな?

残りはスピードメーターとタコメーターの正面窓なので、

端が剥がれ始めたら実行してみよう。

埃の混入を避けるため、室内で作業したメーターユニット

のコーティング剥がしでした。

軽四号を上げる時に使っている2Tボトルジャッキで、

気になっていた事があるから解決してみたよ。

ここの先端が狭い。

広くするためのアダプターも売られているけれど、この

小型ボトルジャッキ用は見かけないのだ。

我が軽四号のジャッキアップポイントはこんな感じ。

雑技団みたいな微妙で繊細な設置は怖いのだ。w

先端を採寸してみた。

内径23mmのパイプホルダーでも探そう。

ホムセンのステンレスパイプ売り場で見かけるソケット

で使えそうな物を買ってきた。

規格ものらしくて近似値の25mm用を発見。

有り合わせの木材で受け台を作ってみる。

ジャッキアップポイントの採寸をしてから適当な寸法で

切った・貼った・ネジ止めしたよ。

こんな物は精度よりも強度を優先。

ソケットをネジ止め。

これで行けるかな?

ボトルジャッキに装着してみる。

なかなか良く仕上がった。

使ってみた。

位置合わせが楽になって抜群の安定感になった。

ついでにこんな物を作ってみた。

板を切って削っただけ。

リジットラックの先端アダプターなのだ。

これで平面部との接触でも車体にキズやへこみが起きに

くくなるだろう。

今回製作したアダプタに合板を選んだ理由は単板に比べ

て割れにくい事。

単板は一点に荷重をかけすぎると簡単に割れてしまうため、

合板の方が都合が良いのだ。

これでタイヤの付け外し作業に少し安心感が加わった。

フロアジャッキを買えば済むんだけど出番が少なすぎて

迷っている。

しばらくこんな小道具で済ませるよ。

我がYB号の春の衣替えをしたよ。

毎年梅雨入り前に行っているのだ。

タックロールシートカバーを外した。

このカバーの最大の弱点は縫い目から雨水が染み込み、

乾燥するまでお尻が濡れる事。

車体カバーをかけていても春の嵐のような豪雨では、

隙間から雨水が吹き込んで濡らし、いざ乗る時になって

非常に困る。

乾燥して晴れが続く晩秋から冬の間だけ装着して、春か

ら外している。

見栄えだけのカスタムなので、不快のまま過ごす必要は

無いと思ってる。

裏側が汚れている。

雨水と埃の他、もしかしたらカビが発生しはじめているの

かもしれない。

良く乾燥させてから仕舞いこむよ。

エンジンガードも夏仕様に交換。

ポケット付きのレッグシールドエンジンガードは便利だけ

と、夏はこっちの方が快適なのだ。

着せ替えを終えて買い物に出かけ、お昼ご飯用に冷やし

中華を買ってきた。

レタスとベーコンを追加して豪華版に改造。w

食べ物もバイク同様にカスタムして遊ぶとさらに美味しい。

今のところ味覚や嗅覚に違和感は起きていないから、この

まま新型コロナが終息へ向かうと良いなぁ・・・

秋までに遠出ツーリングしたいね!

今日は朝から雨模様だからバイクや車を弄るのを止め

たよ。

食材を買いに出かけたついでにホームセンターへ寄って

あれこれ小物を買いながらレジへ向かう途中、こんな物

を見つけた。

謎の道具 HC缶オープナー。

大きな耳かきみたいな先端で塗料売り場にあったから、

ペンキ缶の蓋を開ける道具だと気づいた。

いつもはマイナスドライバーで開けるけれど、毎度毎度

先端にペンキが付くので掃除が面倒。

専用品なら気にすること無く開けられて便利だろうと

思って買ってしまったよ。

約100円だし。

先端の形状から想像して缶の蓋を開ける他にダストシール

をこじって外すのにも使えるだろうと気づいた。

ところで持ち手の方にも細工がしてある。

じっと見て気づいたよ。

ビンの王冠の蓋を開ける栓抜きだ。w

意外と便利かも?

作業を終えたら瓶ビールを開けて一服。

真夏に活躍するかもしれない変な道具でした。

どうせ暇なのでYB号の純正フロントフォークのオイル

油面距離を測ってみたよ。

今はYBR125G型のフォークを使っている関係で純正品は

保管してあるから測定だけならすぐに出来る。

取り出した内部部品構成はこんな感じ。

上からキャップ、カラー、ワッシャー、スプリング。

写真では逆方向だけどスプリングの上側が密巻きで装着。

インナーフォークを下まで下げてから車のワイパーの

骨を使って油面距離を測る。

上から覗き込んで骨の先端を油面に接触させて、フォー

クの端で印を書いた。

結果は165mm。

オイル交換時はこれを参考にすると良いと思う。

YBR125の英文サービスマニュアルには166mm(156cc)と

記載されているので、今回の結果である165mmは誤差範囲

内で同じという事になる。

作業的には粘度G10を160cc入れておけば良いと思うよ。

暇つぶしに丁度良いタイミングで調査できてよかった。

いよいよYB号の暇つぶしネタが無くなりそうだよ。w

今日は午前中は雨だったが、午後から晴れたので久しぶりに

エンジンのタペット隙間の確認と調整をしてみた。

最後にやったのがいつだったか忘れたので調べたらローラー

ロッカーアームに替えた時にやったらしい。

2年前の調整だった。

今回は今までと違った、超簡単な方法を紹介するよ。

まずギアをニュートラルにしてから点火プラグを外す。

ピストンやカムシャフトを圧縮上死点にセットする前の

準備で、プラグを抜けば圧縮抵抗が無くなり楽に作業が

できる。

プラグ穴を綺麗なウエスで保護する。

ゴミなど異物を混入させないための重要な作業で、これを

忘れてなぜだかナットがどこからか落下混入し、シリン

ダー内が傷だらけになった人がSNSに居たのだ。w

燃料蒸気還元用キャニスターを外す。

作業に邪魔だから外すのだ。

配管位置はメモなり写真で記録しておくと良い。

キャニスターの固定ボルトを外す。

2本外せばキャニスターは車体から分離できる。

カムシャフトスプロケットカバーを外す。

ここは二面8mmのM6ボルトで止まっている。

ボルトを外して手前に引っ張ればカバーは外れる。

ここはOリングで密閉されている。

カムシャフトスプロケットの固定ボルトに印を書く。

パーツクリーナーで油分を拭き取り、油性ペンでマーキ

ングする。

実はこれが今回の肝である。

ここからが今回のメインイベント。

従来だとマグネットローターを回して圧縮上死点を出す

んだけれど、YB125SPは2013年型以降のYBRやYX、中国

生産型XTZ125Eと同様にローターを回すサービスホールが

省略されており、簡単に回す事が出来なくなっている。

そこで別の簡単な方法の出番だ。

カムシャフトスプロケットの固定ボルトを左回転させて

圧縮上死点にセットする。

事前に点火プラグを外したおかげで回転抵抗が軽くなり、

緩み方向でも固定ボルトは緩まないでカムシャフトを回す

事が可能になるのだ。

固定ボルトが緩んでいないか確認。

この確認のために事前に印を書いたのだ。

どうだ?頭いいだろ?(自画自賛)

めんどくさがり屋は楽をするために無い知恵を絞るのだ。

タペットカバーを外す。

吸排気ともに外し、汚れが付着しないように保管する。

吸気側のタペット隙間を測定してみた。

吸気側の調整基準値は0.08~0.12mmで測定結果は0.11mm。

せっかくなので0.10mmに調整しなおした。

排気側も確認する。

排気側の調整基準値は0.10~0.14mmで前回は中間の

0.12mmにセットした記録がある。

測定結果は0.10mmだった。

走行距離が進んでバルブシートの摩耗の影響でバルブが

上昇したんだろう。

なお、アジャスターの摩耗で隙間が開く場合もあるよ。

一応基準内ギリギリではあるが、このまま進めば範囲から

外れるだろうから調整し直して0.12mmにしたよ。

微妙な数値はシックネスゲージを重ねて測る。

例えば0.12mmの場合は0.05mmと0.07mmを重ねれば良い

わけだ。

ロックナットを緩めてシックネスゲージを差し込み、指先

の力だけでアジャスターを回して止まる位置にする。

ここでアジャスターの先端を専用レンチや先細ペンチで固

定してからロックナットを仮締めするんだけど、これが繊

細かつメンドクサイ。w

俺のやり方は指先の力だけでアジャスターをセットして、

約30度程度緩めてからロックナットを仮に締めこむ。

ロックナットを締めこむとアジャスターが供回りするけれ

ど、その分を事前に緩めておけば本締めした時に丁度良い

塩梅に収まるのだ。

何度か調整と仮締めを繰り返してから本締め。

ロックナットの指定トルク値は8Nmなのだ。

吸排気の調整が済んだら外した部品を元通りに組むだけ。

タペットカバーの締め込みすぎは厳禁。

気密性はゴムのOリングで行っているから、強く締めこむ

必要は全く無い。

無駄に締めすぎるとネジ部が割れたり破壊する結果になる。

固くなったらストップで十分。

レンチを短く持って指先だけで締めて行けば、固くなって

止まる感覚が分かりやすい。

増し締めの必要は無い。

カムシャフトスプロケットカバーの固定も締めすぎ厳禁。

ここのボルト穴をナメるとエンジンヘッドごと交換か、

ヘリサート加工による修理でしか救済できないのだ。

後はキャニスターや点火プラグを元通りに組んで、始動

試験をして完了。

もしもカチャカチャ音が五月蠅いコンディションのエン

ジンだったら、タペット隙間調整で静かになるだろう。

今日はこんな暇つぶしで午後を過ごしたけれど、後は

ホイールの徹底掃除とワックスがけくらいしか残ってい

ない。

ちょっとしたアクセサリーを買い置きしてあるので装着

する準備でも始めようと思う。

今日の暇つぶしは軽四号のエンドブーツの確認。

車検は来年だけど、時間がある時に確認をしておけば

その時になって慌てる事が無いのだ。

暇つぶしついでに輪留めを作ってみた。

廃材を切ってニスを塗ってみた。

こんな簡単な物でもしっかり止まる。

市販の物も持っているけれど、前後に止めたい時などに

活躍するだろう。

タイヤを外して各部を点検。

タイロッドエンドブーツはまだ破れていなかったけど、

ひび割れがあるのでそろそろ交換かな。

ロアアームジョイントのブーツも確認。

ここも予防交換時期に来ていた。

目視ついでに各部の固定ボルト・ナットの二面幅を測って

おいた。

交換作業に必要な工具を洗い出しておけば短時間に作業で

きて便利なのだ。

ついでに輸入工具屋の安売りの時に買っておいた割り

ピンが使えるかどうかを確認。

古いのを抜いて差し替えてみたら全く問題なし。

数十本入りの袋買いなので、今後は気軽にエンドブーツの

交換が可能だ。

今回は手持ちの道具で出来るかの確認がメインで、交換作

業はブーツを入手してから。

暑い季節はイヤなので、生き残っていれば秋ごろだろう。w

外出自粛の暇つぶしに多くの人々が車やバイクの整備や修理に

集中しているみたいだね。

作業中の怪我は特に気を付けよう。

この御時世に病院へ行きたくないからなぁ・・・

なんとなく思いついた事を朝から実行してみたよ。

3年前からYB号に流用しているゼファー750用のクラッチ

ケーブル「54011-1309」を加工してみたのだ。

使い始めた当時は少し工夫が必要だったけど、品質の良い

ケーブルだからなのか、初期伸びが発生せずに遊び幅が

自分の好みに合わないでいた。

当時に記事のリンク→クラッチケーブルの代替品を発見!

YB125SPの他にYBR125やYX125にも使える。

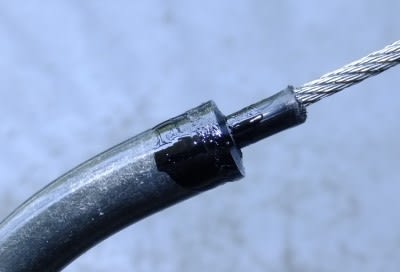

こんな感じでアウターの長さを短くする構想をした。

輪切りにしてから縦割りして取り外す予定。

手持ちのパイプカッターの出番。

金ノコで切るよりは安全で早いはずだ。

切断距離は8mmに決定。

結果的に8~10mm程度で問題は起きなけれど、装着した

感じだと切断は10mmの方が良いと思う。

パイプの肉厚は意外と厚かったよ。

硬い材料だしインナーワイヤーを傷つけたくないので、

時間をかけて少しずつ切り進めた。

無事に切断成功。

保護用のインナーチューブが残ってるけれど、これは

そのまま残しておく。

問題はどうやって縦割りをするか?

さんざん考えた結果、万力に挟んでからグラインダーで

削る事にしたよ。

万力に挟んでみる。

インナーワイヤーはテープで固定。

これで上手く行きそうだ。

ディスクグラインダーで削り込む。

インナーワイヤーにキズを付けないように時間をかけて

慎重に削り込む。

薄皮一枚まで追い込んだ。

リューターで溝を切っても良いだろうけれど、貫通した

途端にインナーワイヤーに接触する恐れがあるから、他の

方法を思いつく。

ニッパーで切る。

薄皮なので成功したよ。

分離に成功した!

これで念願だった長さのつじつまが合う。

地肌が露出したので防錆処理。

黒いタッチアップペイントを塗っておいた。

装着してみた。

これでアジャスターのロックナットが使えるようになっ

た。

エンジン側にも余裕ができた。

広範囲な遊び調整が可能になったのが嬉しい。

参考リンク→クラッチワイヤー調整

他の人でゼファー750用純正クラッチケーブルをそのまま

工夫なしでポン付けできた例があるから、この加工をする

必要があるかは不明。

車体の個体差もあるので、実際に装着試験してから追加工を

するか否かを決めれば良い。

ゼファー750用を使いだして早3年を迎えて、まだまだ切れる

気配が無い。

今回の加工で自分好みの遊び幅に調整できて大満足だよ。

今日の暇つぶしにもってこいの加工であった。