わがYBR号が履いてるタイヤは今現在、前がIRC GP-1、後がミシュランM62という

ちぐはぐな組み合わせなんだけどGP-1が気に入ったので後ろも統一しようと入手して

おいた。

なんとなく手持ちのM62とGP-1を並べて比較してみたところ、同じタイヤサイズ

3.00-18にもかかわらず外径が若干違う事が判明した。

溝の深さも関係してるのかもしれないけど意外な差だな。

実測してみると約15mmほどGP-1の方が外径が大きい。

これが加速とか消耗に影響するだろうけど一番懸念してるのがサイドスタンド時の車体傾き具合で、

現在でもかなり傾いてるから実際に履き替えた時にどう結果が出るか楽しみだ。

タイヤはホイールに組んでみるまで全体のフォルムがつかみにくい部品だねぇ・・・

もしかしたら一番難しくて面白い分野なのかもしれない。

奥が深すぎる・・・

キャブいじり以降ネタ不足になりつつある当ブログだけど画像フォルダをあさってたら、みなさんが

食いつきそうな(w)ネタがあったので公開しよう。

YBR125に限らずパイプハンドルのバイクで最近目に付く盆栽アイテムのひとつがハンドルに付け

る補強用のブレイスバー(ブレースバー)。

古くはオフロードバイクのハンドル補強用として普及し、振動低減も含めて見た目いかついアクセサ

リーだ。w

ところが近年オンロード車でも流行りだして、スマホホルダーや小型パーソナルナビ、車載動画撮影

用のカメラ雲台などの取り付け部分として重宝されている。

YBRの純正ハンドルに合うブレイスバーを探すのは意外と大変で、目見当で選ぶと長さが合わずに

使えない単なる棒になってしまうし値段もバカにできない。

純正ハンドルを採寸して見つけ出したのがコレ。

ポッシュ社から発売されている187mmのブレイスバーと専用の固定金具。

この金具はハンドルをわざわざ外さなくてもいいように、挟み込んで付ける構造でだれでも簡単に

付ける事が出来て便利だ。

バーの太い箇所の外径はハンドルの径と同寸のため、ハンドル用に売られている様々なアクセサリー

を固定するのに都合が良いので付加価値もある。

実際にYBRに付けた感じがこちら。

曲がり部分にかかるけれどガッチリ固定できて見た目も悪くない。

カメラ用の雲台をタテ管バンドで固定してみたけれどガッチリ付けられる。

GoPro等のアクションムービーカメラなら超広角レンズ効果で振動も目立たないだろう。

ハンドルの振動の軽減については舗装路では正直あまり効果を感じられないけれど、悪路走行では

改善されたので効いているのだろう。

幸いポッシュのブレイスバーはバイク用品量販店でよく見かける定番の商品で、色も各種選べるから

盆栽用にもってこいだw

後に社外ハンドルに交換しても使い回しできるし、寸法が合わなくてもバーだけ買い増しすれば済む

ので便利だ。

なお、HARDYのブレイスバーにはYBR純正ハンドルに合う物は無かったので注意してね。^^;

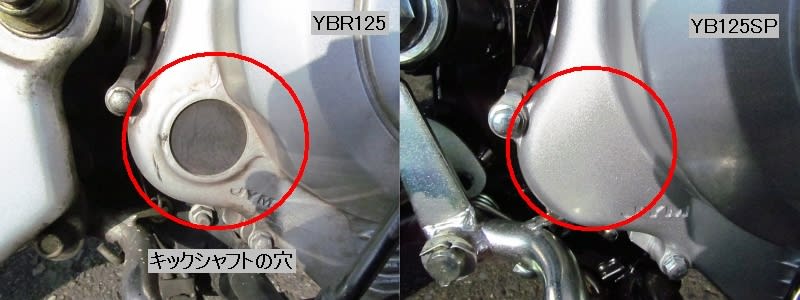

偶然YB125SPのオーナーさんと出会う機会があり、お店ではできない各所の比較を撮影する事ができた。

両車は違いが随所に見られるけれど共通部分もある。

特に気づいた違いや共通部分を抜き出して比較解説をしてみようかと思う。

まずはクランクケースの右サイドケース

YBR125系にはキックスターターのシャフトの穴があってプラグで塞がれているので、後付でキックスターターを取り付ける事は簡単だけど、YB125SPの場合はこの穴は排除されている。

よってそのままではキックスタータを後付することは出来ない。

ところが右クランクケースを比較すると両車共に5VLの型式である。

つまり、内部のキック機構取り付け構造は共通のようなので、右サイドケースをYBR用に変更すればキックの取り付けは可能という判断ができる。

タオバオでは幸いにしてYBR用右サイドケースが大量に出品されてる模様だ。w

さて、左側クランクケースは?これはYB125SPのシフトインジケータ機構の関係で互いに違う。

さらに気づいたのが左サイドケースの違い。

YBR125には存在するフライホイール軸へのアクセス窓がYB125SPでは省略されている。

めったに行わないバルブクリアランス確認・調整なので、その時には左サイドケースごと外して行えばいいって考え方なのだろうか?

タイミングマーク用の穴が残されてるのはタイミングライトで進角の確認をしてCDIの動作検査をするためだと思う。

またシフトペダルの形状は同じだけれどメッキの種類が違っていてYB125SPはコストダウンされている。

元々SPはビジネスモデルだから装飾に力を入れる必要ない。

さてシリンダーを見ると型式に違いがあった。

YBR系は今まで5VLだったけれどYB125SP系ではこれらの違いにより新たな型式を付与したのだろう。

よって2013年モデル以降のYBR系もYB125SP同様のエンジン仕様なので1BKに変更されてるかもしれない。

なお、噂の再生産ロットからシリンダー刻印が「YAMAHA 5VL00」となっているモデルも存在し、もしかしたら

金型を更新したのかも知れない。

123ccの表記が無くなった理由は定かでない。

ブレーキに注目すると面白い。

両車共にブレーキパッド、ブレーキシューは共通なのはパーツカタログで比較すると分かるけれど、なんとキャリパーが微妙に違う。

どうやらキャリパー本体の製造元が違うようだ。

性能差は不明だけれど、幸いフォークのアウターチューブとキャリパーサポーターは共通なので両車間の物理的互換性はあるし、YBR250の2PODキャリパを流用・換装も可能。

最後に面白い違いを発見した。

ブレーキペダルの形状とメッキに違いがあるのだ。

YB125SPの方がとにかく太い!///▽///

明らかに太い・強い・たくましいけどメッキがちょっと違う。

ビジバイ的に転倒時でも簡単に曲がったり折れたりしないように強化されてるのだろう。

これに伴い、ペダル形状に合わせてステップアッシーも変わり、ステップ受けの棒形状が変更されてる。

なお、後付でキックスターターを装備した場合、キックアームがペダルに干渉して下ろせないと言う報告があり、

ペダルをYBR用の物に交換するだけで解決するとの事だ。

また、クラッチアッシー裏側に必要なキック用ギアが無いので、これもキック付きのYBR用のプライマリーギア

に交換しなければ、キックキットだけを購入しても付けられない。

つまり、右クランクケースカバー、ブレーキペダル、クラッチ・プライマリーギア(クラッチクラウン)は

交換必須って事なので、よほどキック化しなければ気がすまない事情以外には費用的に魅力はないと思う。

こんな感じで各所に違いが見られて外観以外にもそれぞれの特徴がある事がよく分かった。

YB125SPはまさにビジネスユースのためのモデルとして開発され、輸入販売店の売り文句のようなミニSRとは程遠い仕様かと思う。

これをどうSR風に近づけるかが今後のYB125SPオーナー達の腕の見せ所なのかもしれないけれど、そのまま実用車として使い潰すのもいい。

昔、ビジバイベースのカスタムが流行った時期があったけれど最後はどノーマルに戻したり、いかに純正部品でレストアできるか

競ったりしてるマニアも多い。

出会ったYB125SPのオーナーさんはなにやら壮大なカスタム化を計画されてるようで、今現在では数少ないYB125SP改の話題が今後は

少しずつ増えてくるかと思うけれど、情報は待ってても得られない。

オーナー達が些細な事でもどんどんネタにしてブログなんかで記事にすると互いに助かるだろう。

今回比較できたおかげでYBR125系の情報を使ってYB125SPをカスタムするには限界があると感じた。

エンジンと前後ブレーキ関係が似てると言う以外は別の車種と思った方がいいだろう。

追記:2013年型YBR125

実際に2013年型の「YBR125(無印)」の実車をこの目で見る機会があったので補足するね。

・エンジン型式は1BKでYB125SPと同じになっており、電装系も含めて変更された。

・左スイッチボックスにリモートチョークレバーが追加されたのでYB125SPと同様。

・右のブレーキペダルがYB125SP同様に太い堅牢な形になった。

・特に性能に影響しないがリアスプロケットのメッキ色は虹みたいな金色になった。

・チェーンの製造元が変更になった。

・パッシングスイッチが装備されてる。

・キャブのキャブヒーター取り付け用穴にM8のネジ山が切ってある(YB125SP同様)から

ヒーター後付けが楽になってる。

追記:YBで走り込んだ時の感想→YB125SPの印象 (リンク)

2013年式以降のYBRに関してはYB125SPと共通部分化した部分があるので互いの情報共有はできると思う。

オーナーさん達も広く互いに情報公開共有を行なってくだせれば幸いです。

週末、天気が晴れになりそうなのでどこかへ行こうと思ってたけれど、候補地が今ひとつ思い浮か

ばなかったので突発的に某BBSにてプチツーとプチオフ会を開催宣言してみたw

どうせだれも来やしないと思い込んでたら久しぶりに顔見知りのYBR125乗り、G氏が現れた。

結局集合時間にはG氏以外にだれも来なかったので二人で某林道へ。

お気に入りの廃道臭プンプンの舗装林道経由だけれど、これでも立派に舗装されてるんだなw

山梨県上野原市に突入し、高速道路の廃道(一般道へ転用)を経由。

この中央道・側道はアップダウン激しいジェットコースター道路でかなり面白い。

談合坂SAで弁当買って近くの貯水池で昼食をとってたら次々と途中参加の方々が到着。

と、言っても追加二名の計四名のオフ会となりましたとさ・・・

1名はなんとYBR125無印を12万キロまで走らせてなお距離を伸ばつつあるM氏であった。

遠路はるばる160km、すごい行動力だ!

乗って来られたのは2号機の11年式K・スペシャル改・長距離ビジネス仕様。

少数精鋭オフ会になって濃い内容の情報交換に、こんな形の突発的オフ会も悪くないなと感じる。

前もって準備万端、大々的にオフ会宣言するとヘタすれば収集がつかない大人数になって深い話も

ろくに出来ずに混乱するのではないか?と怯えて突発的な開催宣言をしたのが幸いした一日だった。

そう、オレの器は小排気量なのだ (`・ω・´) b ビシッ!!

ふらっと春を探しにYBR125で出かけた。

マイナーな林道経由だけど、この季節に杉林の植林地帯を通り抜けるのは自殺行為だったかも?w

開けた場所で水溜りにカエルの卵を発見した。

まだオタマジャクシの段階ではなく胎児の形にもなってない感じだが、動植物はいち早く春を伝えてくれる。

旧甲州街道の犬目宿付近で富士山が見えた。

今まではここから富士山を肉眼で見た経験が無かったので嬉しくなったね。

実は北斎の浮世絵でも登場してる場所らしく、古道を往来した旅人達がこの見晴らしのいい峠できっと

いっぷくしながら眺めたにちがいない。

甲州犬目峠

でも北斎さんよ、ちとデフォルメしすぎでないかい?? SD富士山だねw

帰宅後ホイールを見るとスギ花粉+PM2.5がリムに溜まっていた。

天気が良くて富士山も見えていたから油断してたけれど、しばらくマスクをした方が良さそうだなぁ・・・

手元にYBR125の各種ステップやサイドスタンドの違いを比較した資料をまとめた

ものを昔作っておいたのだけど、ネタとしてあまりインパクトが無かったのお蔵入り

してた。

ところがブログ徘徊してたらFIオーナーさんの記事でFIのシフトシャフトの位置が

他と違って少し前方へずれてるとの見解と実画像が紹介されていて、シフトペダル

をシーソー式に変更する事に障害が出るとの事であった。

FIの実車が手元に無いので違いを測定する事ができないため、FIの2007年モデル

のパーツカタログを探しだして比較してみた。

クランクケース関係ではどうやらFIと他のYBR群に違いが見られず、シフトシャフトの

位置は他と同じと思われるけれど、なんとステップ関係で違いは有る事が判明した。

後に実車で確認し、ステップ位置はすべて同一。

まず、以下がお蔵入りしてた比較画像。(追記・2013/9/11)

KGのステップ構造図、Eモデル(2013年~の無印とK、発売10周年記念モデル)

の構造変更に関して図面追加

赤◯の部分は無視してください。(別件の説明のため)

そして手元に有る2007年YBR125のFI仕様・YBR125ED(3D92)EUROPEのパーツカタログからの

抜粋がこちらで、某氏の画像と一致。

YSP仕様のFIにはどうやらサイドスタンドしまい忘れ検出用の安全スイッチが装備されてる模様で、

その位置関係からステップ形状が他と違っていて、結果的にシフトシャフトとの距離関係に違いが

有って10~20mmくらい後退してるのだろうか?

左ステップが上から回り込む形状にもなってて、これが無印のシーソーペダルに干渉する主な原因

だと思う。

よって、ステップアッシーを無印に交換して安全スイッチを除去・バイパスする技でシーソーペダル化は

できるだろう。でも安全スイッチ除去は得策とは言えないなぁ・・・w

一瞬、FIのステップを他に移植すれば少しバックステップ化できるのでは?と妄想を抱いたけれど

10mm程度じゃほとんど違いが出ることもないだろう・・・って事で夢なんかこんなものさw

実は某氏の画像で気づいたのがステップ形状以外にサイドスタンドのリターンスプリング。

FIは二重巻きのスプリングでスタンドの動きが固いはすだ。

これは走行時の振動でサイドスタンドがパタパタ動いてスイッチが誤動作するのを防止するため

に配慮された結果と想像する。

FIは値段が高いだけあって、色々他と違うようだ。

FIオーナーさんのシフトペダルの悩みを解消する簡単な方法はやはり別車種(SR400用など)のシフ

トペダルの流用くらいしか手が無いのかもしれない。

YBR125を購入した人々はおそらく燃料計(ガソリン残量メーター)が付いていて「これは便利そうだ」と

感動した事があるだろう。

そして満タンに給油された状態からいくら走ってもなかなかメーターの針が下がらず、故障してるのか?

不良品をつかんだのか?と不安になったことはないだろうか?

また針が下がってエンプティ位置まで来てから給油してみたら10Lに届かず燃費の良さに驚いたであろう。

同時に「このメーターじゃ当てにならないではないか!」と立腹するオーナーが居るかもしれないw

そこでガソリン残量と表示用のセンサー(燃料位置検出)との関係について紐解いてみようかと思う。

要はネタがこれしか無いんだが・・・

YBRのガソリンタンクには以下の様なセンサーが内部に設置されていて、フロート(浮き)がガソリンの

中をプカプカ浮かんでる。

フロートには腕が付いていて、腕の先にギア機構と抵抗器の摺動子が有り、可変抵抗の動作にて電気的

に燃料計を上下に振らせてるわけだ。

さて、これが実際にタンク内でどんな感じになってるのかを見ると、以下のようになってる。

実は満タンの状態ではセンサーフロートは一番上に上がっているけれど、表面に浮いてるわけではなく沈んだ状態

で位置してるわけで、フロートの最上点までガソリンが下がるまでは抵抗が変化しないので針も動かない。

これが満タン~約150~200km走行まで針が下がらない理由だ。

さて針が下がりは始めて約半分の目盛りよりも下回るあたりから急速に下がり具合が早くなってるだろう。

タンクの形状を見ると分かるようにフレームを避けるために∩の字の構造になってて、消費量に対する油面の高さ

が早く下がるのが理由だ。

ガソリンタンクは立方体ではないので消費量と油面の関係は一定ではないので仕方がない。w

最後に針が一番下を指す付近でガス欠になってリザーブ位置にコックをひねってやり過ごすか、給油をすると約2Lほど

余ってる事に気づく。

リザーブ位置から街までの距離が2L消費の範囲内ならそのまま進んで最初のガススタで給油すれば助かる。

FI仕様のYBRも同様な機構なのでE位置まで来たらさっさと給油するのが得策だ。

4輪でもこんな感じなのだけど設計段階でわざと目盛りと燃料消費量の関係を一定にせず、最後の方は早めに

下がるように表示してるって話を聞いたことがある。

あまり正確に表示すると「まだ大丈夫だ」とか「もう少し行けるだろう」と思ってガススタにたどりつけない事例が出るらしい。

国によっては隣街まで数百キロ無補給地帯なんか存在するから心理的に少し焦らせるようにするのが狙いだ。

キャブ車のバイクのようにリザーブ(予備)機能が無いからなおさらだ。

YBR125に限らずバイクはタンク形状に依存してるので、下がり具合と目盛りの関係を距離などで把握しておけば

焦ることもなく適切な場所で給油できるだろう。

日本国内だと北海道の道々106号線・天塩町~稚内間や本州・四国・九州の山間部くらしか気にする必要はない

だろうけど。w

先月見つけた林道の枝道に興味があったのでちょっと行ってみた。

例の吊り橋まで行かずに途中で枝分かれしてる謎の林道。

この程度の路面はまだまだ上等な方で、奥へ進むと細く悪化してさらに舗装路さえ落ち葉

で見えなくなってくる。

高度が上がりきったところで峠らしき場所に着く。

天神峠って名が付けられていて登山道は整備されてる模様。

問題は峠越えをした先に何があるのか?わくわくしながら下って行く。

途中で空からツタが道路の真中に垂れ下がってた。

一瞬「首吊りの後?」と思ってゾクゾクしたよ。w

下りきる途中で対岸が見え、あれ?見慣れたガソリンスタンドがある!

結局大川原(または、このまさわ)という勝手知ったる場所に出てきた。

道志道側から来た事があるけれど、まさかその先が峠越えで秋山や上野原へ続くとは思って

も見なかったのでビックリ。

ゲートが開いていたから通行できただけ、梅雨時期に崖崩れでも起きれば閉鎖されるだろう。

この手の林道は通れるうちに通っておくべきものだと思う。

道志川沿いには幾つもの閉鎖された林道や峠ルートがあるのだ。