YBRの突然の電装系故障であたふたしてる雷太です。

点火に関する故障は筋道を立てて検証しないと再発する可能性があるので、本格的に各部の確認を

する事にした。

一応サービスマニュアルの記述にしたがって確認を進めてみる。

[IG(イグニッション)コイルの検査]

以前、車体実装で動作確認はしてるけど念のために。

1次側の抵抗値の規定値0.32~0.48Ωに対して測定結果は0.4Ωで正常。

ねじ込み式であるプラグキャップをいったん外して2次側の測定。

規定値5.66~8.52kΩに対して測定結果は7.63kΩで正常。

プラグキャップも測定。

ノイズ制限用の抵抗器が内蔵されてて、規定値4.0~6.0kΩに対して測定結果は4.9kΩで正常。

これらの測定条件は常温20度における静特性なので、動作状態で温度上昇などを伴う動特性ではない

から、ここで安心して実装しても時間が経つうちに不具合が起きる場合があるのでやっかいだ。

とりあえずIGコイルの基本検査は合格。

[ピックアップコイルの検査]

規定値248~372Ωに対して測定結果が238.3Ωで不合格。!!Σ(゜□゜(゜□゜*)ナニーッ!!

さて、この10Ω差がどういう意味なのか…テスターの測定誤差?、コイル自体の不良?

微妙な値なので一応クランキングしてパルス信号発生電圧を測定してみる。

テスターの測定性能で不安定な表示になるがホールド機能で固定してみたら0.198V。

CDIの内部回路は半導体で構成されてるので、トリガーとなる入力信号はしきい値0.6~1V以上でないと

動作しないはず。

明らかに電圧不足である。

だが、ローターの回転速度の関係でオシロスコープで測らないと正確な波形や波高値は分からない。

周期が不安定な信号はテスターでは判断しにくいのだ。

どうしよう?wヽ(´A`)ノ

コイルの抵抗値が10Ω低い事から巻線の重ね巻き部分で絶縁破壊を起こしててレアショート(短絡)

が起きてる可能性がある。

巻線が短絡するとあたかも巻数が減ったようになり、結果的に発生電圧も下がるからクランキング時

の電圧測定結果の低さに現れてるのかもしれない。

ただ、早合点して決め付けるのも危険だから一応CDIも検査したいところ。

ところがサービスマニュアルにはCDIの検査方法は記述されていない。

点火プラグ・プラグキャップ・IGコイル・ピックアップコイル・配線と電源の5項目が正常な場合は

CDIを交換してみろという指示だけなんだな。w

CDIの検査は正確に行うには難しい部品だから、メンテサービス業向けには当然の作業指示だと思う。

だがしかし、転んでもただじゃ起きない俺。( ̄ー ̄)

ここはひとつ、簡易的なCDI検査でもしてみるかとピックアップコイルのタイミング信号の代わりになる物

でも考えなければならない。

ネットを徘徊しても周期まで変えられる本格的な物など自作CDI関連でしか見つからず、バイク屋さんの

メカニックさんもいろいろ苦労してるようだ。

電気・電子専攻の学生ならついついPICで擬似正弦波信号でも発生させたり、オペアンプとバッファーで

正弦波を作ってみたり、原始的にコイルと磁石と回転機構でも構成してみたり。いろいろアイディアが浮か

ぶだろうが、身近にいいものが有るんだ。

(´・∀・`)つ【AC100Vコンセント】

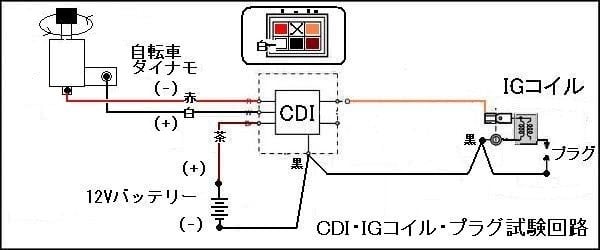

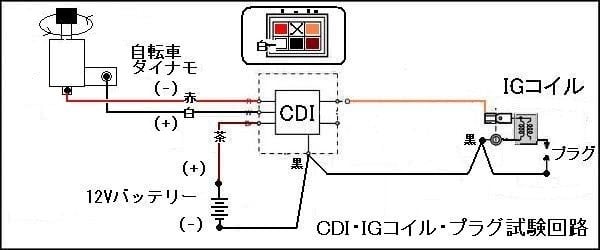

要は1V~10V程度の交流波形があれば良くてトリガー電流はせいぜい20mA程度なので、こんな回路を

考えてみた。

降圧トランスはジャンクの1.5~6V程度のACアダプタでも入手して分解してトランスを使い、一応

安全のために電流制限抵抗でも付けておけばいい。

家庭用AC電源コンセントは西が60Hz、東が50Hzの周期なので換算で60を掛けた値が回転数に

相当する。

3600RPMや3000RPMなんか実に都合が良いではないか。

と、思ったけれど、これはダメだ。

持ち運びしても都合の良いACコンセントがそこらに有るとは限らないので室内限定の治具だ。

無い頭を必死に絞る…脳みそがこぼれた(´ρ`)

・交流が発生する

・電圧はまあ2V~5Vあればいいか

・火花の発生を確認したいだけなのでキレイな連続周期でなくても構わない

・CDIの進角動作確認までする必要ないので可変周期回路は必要ない

なにかいいものはないかな~~? ・・・・・・・・ あった!

(´∀`)つ【自転車のダイナモ】

★写真中の配線色・赤と白は逆が正しい。

指でローラーをクルクル回せば希望の信号が発生するし、持ち運びもできるし、どこのご家庭でも1個は

自転車に付いてるだろうw

さっそく外して測定してみると、希望通りの交流信号が簡単に手に入った。

そしてCDIユニットの簡易動作確認回路はこんな感じになる。

これならどこでも作業できるしCDIとIGコイルと点火プラグが確実に働けば、残りは配線とピックアップコ

イルだけ。

実際に簡易動作確認回路を実行してみた・・・・つづく