バイク用品店NAPSのイベントがあるので暇つぶしに会場の富士急ハイランドへ行って

来たよ。

往路でぐうぜん読者の広葉樹さんの真後ろに付く出会いも有ったけど、会場へは俺

ひとりが向かう。

駐輪場はバイクでいっぱい!

へたな展示会よりもこっちの方が眺めてて楽しいw

会場内。

何も買わないと心に決めて行ったはずなのに、いつの間にかあやしい部品を5個も

手にしていた。

加工用部品としていつかネタにできるだろう。

実は他のYBR125Kさんが先行駐輪してたので隣に止めさせてもらったが、持ち主さん

とは最後まで会う事は無かった。

ところが中国ホンダ製造版のCGL125がやってきたので挨拶したところ、当ブログ

の読者さんだと言うことが判明したよ。びっくり!

CGL125は日本国内で販売されてたCB125JX最終型の外装を基準に各所を変えて

近代的な装備とエンジンに仕上げた感じだ。

なんとCGL125にはシフトインジケータが標準装備!

しかもこの車体は最近当ブログで書いたネタを適応して、ハザードとトップギアインジケ

ーターやUSB電源などを追加改造してるので2度ビックリ!

机上のネタが実現化できたのは嬉しいかぎりです。

詳しい内容は御本人がいつかきっとCGL125に特化したブログを開設して、数少ない

日本国内のオーナーたちに情報提供するであろう・・・w

色々説明を受けて画像を保存したけれど、その中の代表的な部分だけチョロっと紹介。

キャブレターは可変ベンチュリーの強制開閉式・ケーヒンPD22(PZ26)。

国産車にも多く採用された型だから保守が楽だと思うし、当ブログでおなじみのPD24系

がポン付け可能な各所寸法だった。

もしも換装したら元気倍増に化けるかも?w

カブ系やCD系でおなじみのフルカバーのチェーンカバー付。

これがあるとチェーンの寿命が恐ろしく伸び、雨天走行でも油分が流れないから長距離

移動でも安心なんだよな。

YBRの場合、このカバーが付いたモデルはペルーで販売されてるYBR125チャカレラ

にしか無いのだ。

最後に気づいたのがフロントフェンダーの固定部。

なんと2段分穴が開いていて、外径がワンザイズ大きなタイヤを履いたりドロ道での

泥詰まりの解消に役立つ。

郵政カブとかバーディなんかにも採用されてる隠れ機能。

色々お話をうかがってる途中、ひとりの素敵な女性が声をかけてきた。

なんと2013年モデルのYBR125のオーナーさんだと言うことで、ちょっとしたYBRオフ会

になった。

最後まで隣のKオーナーさんは現れなかったけれど、大変有意義なひとときを過ごす

事ができました。

皆様、ありがとう御座いました。

他の場所にも大改造されたYBR125FIが停まってて、バックステップやセパ

ハン、ブレンボ、その他、書ききれない内容であった。

小技も効いててぜひ御本人にお会いしたかったよ。

15時ごろ出発し、裏道を駆使してみたら1時間半でいつもの宮ヶ瀬湖まで戻れちゃった。

いや~、渋滞回避できる富士吉田~都留間のいい路を見つけちゃったよ。

今度河口湖方面へ出向く時は逆ルートからなぞってみよう。

秋晴れの良い一日であった。

朝からチェーンの掃除をした。

昨年の6月に新品に交換して以来ちゃんと掃除をした事が無い。

いつもチェーン専用オイルを追加塗布するやり方で過ごしてたのだ。

うなぎ屋のタレ方式?∈(゜◎゜)∋

久しぶりにピカピカ輝くチェーンとスプロケット。

なんと追加オイル式でも初期伸び分くらいしか調整していなくて、ここ数ヶ月はまったく

伸びて居ない。

さすがシール無しチェーンの最高峰、NZチェーンだよ。

シールが無いおかげで軽いしどんな溶剤でも掃除できちゃうから余って消費に困ってた

灯油成分の多いCRC5-56をドバドバかけてブラシ洗浄し、最後にパーツクリーナーで

油分を除去してから新たにチェーンオイルのAZ ロングライフを塗布した。

動きがすごく滑らかで車体が軽くなった感じがする。

チェーンが綺麗になって気分良くなったからちょっとお出かけして来た。

なんとなく鶴峠まで行ってみると一部紅葉が始まってた。

いよいよ秋って感じがする。

そのまま小菅村まで進み、今度は奥多摩方面へ進路を向けた。

奥多摩湖の大麦代駐車場も少し紅葉が始まってたよ。

帰りは奥多摩周遊道路を“そよ風くらい”の速度で越えて、武甲トンネ

ル経由で上野原市にもどり、帰路についた。

燃料を入れて燃費計算したら46㎞/Lって記録が出た。

ほとんど山坂道でこれならキャブレターPZ27はいい選択だったと思う。

チェーン掃除が燃費に貢献してるか否かは定かでないけれど、これも一役かってると

思い込んで、有意義な一日であった。

さて、明日はバイク用品店のNAPSが富士急ハイランドでイベントをやるらしい。

天気と起床時間によってはお昼前に着くように行ってみるかな。

なんか食って駐輪場でバイクを眺めてついでに富士山が見られたらいいな。

噴火はイヤだけど・・・

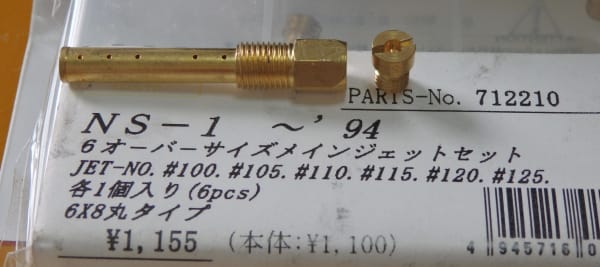

やっと結果が出たので万を期して公開する新たなキャブレターのネタだよ。

画像多め、説明ザックリで行きます。

(;一_一)また違うビッグキャブかよ・・・

我がYBR号に搭載してる加速ポンプ付PD24はセッティングばっちりで坂道も純正よりもぐんぐん上る

から不満がある訳ではない。

ただ、急加速の状況はめったに無くて俺には加速ポンプの存在意義が薄れてるから、興味本位で加速

ポンプ無しのPD24に手を出してみようかと色々考えてた。

ネットを徘徊してる内に中国製の自称ケーヒンPZ27と言うモデルが目に入った。

このPZ27って表示はちょっとおもしろくて、実際のベンチュリー径は24mm相当だからPD24と同等な

わけだ。

アウトレットホールの径が27mmなのでPZ27と命名されてるみたいで、さすが中華のあやしい表示だ

よw

PZ27で検索すると国内ショップやヤフオク、タオバオで簡単に見つかった。

なおPZ26という型番はベンチュリー径22mmでPD22相当品なので、前期型YBR搭載のミクニVM22

の代替品として物理的にポン付けできる(要ジェット類調整)。

タオバオを見ると実に多くの会社が似たようなPZ27を製造し、出品も多い。

値段も幅広いからどれを選んでいいのやら悩んだ結果、台湾ケーヒンと名乗るTW KEIHIN製の

PZ27が目に止まった。

タオバオID:16640200852 CG150用 [PZ27手动风门] 72元

値段も悪くないし写真を見た限りでは外観の仕上がりもいびつで無いから他の物と一緒に輸入しておいた

のだ。

箱も立派で中に色々入ってる。

中身はこんな構成。

説明書やら燃料フィルター(使わないけど)やらカワイイ合格証まであるw

TAI WANが誇らしい。

単にKEIHINって刻印してTECHNOLOGY FROM JAPAN なんて言い訳がましい追記まである謎品より

も潔くていいじゃないかw

実際、台灣京濱化油器股份有限公司ってケーヒンの現地法人がある。

モンキー系改造界では中国法人・湛江利化油器有限公司のDENIも割りと信頼されて人気があるので

DEKNIと表示されてるPZ27もいいだろう。

細かい搭載方法は加速ポンプ付PD24と同じなので割愛するが、そっくり入れ替えポン付け可能な寸法

だったよ。(当たり前かw)

もちろんインレットマニホールドは社外品のJIANSHE製 B F28刻印の物だ。

コイツの穴径は27mmでバッチリ適合するからPD24系にピッタリ。

タオバオID:7715178686 [欧ニ]25元

台湾ケーヒンPZ27の中を確認すると以下のジェット類だった。

MJ(メインジェット):#98

PJ(パイロットジェット):#38

JNC(ジェットニードルクリップ位置):CENTER(中央・3段)

PS(パイロットスクリュー):CCW・2 TurnOpen(2回転開け)

MJはケーヒン(CVKやPWKなど)の丸大が相当品。

PJもPWK28用など良く見かける物と同じ規格だった。

画像検索したらDENIもこのタイプのようだ。

ヤフオクで売られてる物にはこの様な一体型ではなく、特殊な形のPJやPJホルダーとPJの2部品構成

の物があって、別番数のPJがなかなか見つからない話を見かける。

二分割式PJはこんな感じらしく、ホルダーごと上記の物に変えれば使えるとの事だ。

このタイプはホルダーの中にさらにオルフィスが圧入されていて専用PJのようだ。

キャブと共にPJも同時購入しないと普通の2輪用品店では代替品が入手できない。

スロットルケーブルは試し買いしたCG125用がそのままポン付け無加工で適合した。

長さが100mmほど足りない感じだったから、こんなルートでないとYBRに合わないけどねw

ビッグキャブ用スロットルケーブルの時に書いたように新锋锐SDH125-39か金锋锐SDH125-46用も

使えるけど長さは同じなのでこのルートしかない。

早速暖気して走りだしてみたら吹け上がりは良いけれど、とにかくトルクが純正並みに細い。

MJが加速ポンプ付PD24に比べて細いからなぁ。

手持ちのMJセットに#100があったので早速取り替えてみたらトルクが増して加速が良くなった。

だがしかし上り坂になると以前のキャブよりは劣る感じがするので、やはりYBR125とPD24系では

MJを#102にするのがいいんだろうか。

多摩境のライコランドまでひとっ走りしてCVK用丸大MJ:#102を購入して取替てみたら、いっき

に欲しかった加速と登坂性能が蘇ったよ。

MJの数字の秘密である穴の大きさがケーヒン表記では

#98=0.98mm #100=1.00mm #102=1.02mm のたった0.02mmの差しかない。

これだけ繊細なんだからキャブは怖い世界だと思う。

掃除のつもりで気楽にハリガネでMJの穴を擦ると表示番数から離れた物に変貌して、かえって調子が

悪くなる事も起きる理由が分かる気がする。

一旦落ち着いたセッティングデータは

MJ(メインジェット):#102

PJ(パイロットジェット):#38

JNC(ジェットニードルクリップ位置):CENTER(中央・3段)

PS(パイロットスクリュー):CCW 1・3/8 Turn Open(1と3/8回転開け)

クソ暑い夏を過ごした後、ようやく湿度と温度が下がってキャブ調整に適した秋がやってきた。

MJは#102で構わないけれどアクセル開度1/8~1/2の常用域での再加速でちょっともたつく感じがする。

トルクは十分あるのでパーシャルで若干濃いのかも知れない。

そこでJNCのクリップ段を1段上にあげて薄くしてみたけれど今度は薄すぎ。w

2段と3段の中間がほしいのでクリップの下に0.5mm厚のM3用小丸平ワッシャを入れてみる。

クリップの溝は1mm毎にあるので、こうした微調整方法で解決させる。

う~ん、かなりいい感じなったけど、もうひと声トルクがほしい。

今度はさらに中間を狙う事にする。

臨時でM3スプリングワッシャを2本のペンチでつまんで曲げて平らにし、プレス加工による合口の厚みを修正ため

に100円ダイヤモンドヤスリで軽く研磨してみた。

0.8mmシムの結果、トルクがかなり元に戻った。

このセッティングでしばらく走りこんで楽しんだけれど、ますます欲が出てきて今度はシム厚0.75mmを試して

みたくなった。

前から持ってたラジコン用部品の薄いシムセット。

0.5mm+0.25mmで希望の0.75mmができる。

とりあえず装着。

0.8mmに対してたった0.05mmの変化なんだけど、MJの例で見るように0.0数ミリの違いで変化するキャブレ

ターの恐ろしい世界なのでどう出るか?

結果、すごく(・∀・)イイ!!

完全に俺の好みの吹け上がりとトルクの感じになった。

この状態で海抜50m~1000m、雨天・曇天・晴天・高温・高湿度・低湿度など色々な条件で走り込んでみたら、

どれも実用域に達してたから、臨時のシムから本格的に固定しようと実行した。

ラジコン用のアルミスペーサーセット。

300円でこれだけ種類が入ってるなら安いもんだ。

1.0mmのシムを100均のダイヤモンドヤスリと砥石で0.75mmまで削ってみる。

M3の曲げ直しスプリングワッシャを削る方法もあったけれど、鉄よりアルミの方が削りやすいからスペーサーで

正解だったよ。

後日、穴径3mmで厚さ0.75mmってスペーサーを模型店で見かけて凹んだw

結局PZ27(PD24)のセッティングデータは

MJ(メインジェット):#102(ケーヒン丸大)

PJ(パイロットジェット):#38

JNC(ジェットニードルクリップ位置):2nd fromTop+0.75mmSpacer

(上から2段+0.75mmシム)

PS(パイロットスクリュー):CCW 1・3/8TurnOpen(1と3/8回転開け)

☆追記:その後PS調整をやり直して色々な条件下で微調整した結果、PSは1回点開けの

方が全体的に吹け上がりが良いという結果になる。

平坦な道で時速60㎞若干プラスまで、アクセル約5mm~10mm開け程度で十分加速し5速で速度維持

できる具合。

燃費は元気よく山坂道を徘徊して約41㎞/L、落ち着いて走らせて約43㎞/L、長距離平坦路で約47㎞/L

って具合だけれど、その時の右手のひねり具合で大きく変化するから参考値程度を思ってくだされ。

これでノーマルエアクリーナーとマフラーでのYBR125に合うビッグキャブの完成。

先日の突発オフ会で2013年式YBR125E(ノーマル吸排気・負圧キャブBS25仕様)とお互いに乗り比べた

結果、はっきり違いが出てたから、思い込みによる幸せなプラシーボ効果ではないと確信している。

ただノーマルBS25キャブの具合もなかなか良くて、アクセルをラフに操作しても息継ぎせず反応するので、

使いやすさと燃費の両立で純正の優秀さも感じ取れた。

余談だけどPD24は125ccには大きすぎないか?って思う所もあったが、昔ホンダのCB125JXやXL200

で標準装備だったので、結構この辺の排気量でセッティングは合うものだ。

BBSでもホンダのNX125に搭載し、PJ#38、MJを#100~#105まで試して#102で決定、PSは

1・1/2回転というセッティングに落ち着いた報告も見つけたので、ベンチュリー径2mm拡大程度なら適合

しやすいんだろう。

また近代では中国ホンダCG150等150ccモデルに搭載してる例もあるから、YBRの場合は125cc状態で

換装しておいて、将来抜けの良いマフラーに交換したり150cc程度のボアアップを実行した際にはそのまま

ジェット関係だけを再セッティングすればいいので、案外PZ27(PD24)によるビッグキャブ化は後でも応用が

効くと思うよ。

以上、興味本位で再度キャブいじりした我がYBR号はこれにて完了。

使わなくなった加速ポンプ付PD24は内部部品の補修パーツとしてストックしておこう。

こんな時に同じ系統のキャブは便利だなw

追記 PJの再確認のために#35に変えてみた。

JNも微調整して上から3段で落ち着く。

結果、吹け上がり優先のおもしろい乗り味になったよ。

比較してみると・・・

MJ:102 PJ:#35 PS:1・3/8開 JN:3段目(中間)

・吹け上がり最良

・低回転トルクはPJ#38より若干弱いが純正キャブとよりも良い

・7,000~10,000回転、円滑な吹け上がり

・2速~4速加速よくキビキビ

・上り坂はシフトダウンで回転維持しないと少し加速しにくい

・パワーバンドわかりやすくて回すと楽しい

・ツインエンジンみたい(CB125Tに似てる)

・回して楽しむ人向け

後日さらにJNクリップの下にラジコン用の2.5mm×0.13mmシムを追加した。

これで若干減った1/2開度までのトルクが補正されて上り坂は楽になった。

MJ:102 PJ:#38 PS:1開 JN:上から2段+下に0.75mmシム

・吹けは普通

・極低速・低回転からトルクがもりもり

・8,000回転あたりから少し頭打ち

・2速~4速アクセル小開けでトルクフルに加速

・上り坂は粘ってトコトコ登る

・シングルエンジンらしさがある(CB125JXに似てる)

・タンデム・大荷物・市街地・ジムカーナ向け

なおタオバオではPZ27の他にPZ27Bも有り、サフィックスのBは加速ポンプ付の

意味があるようです。

つまり加速ポンプ付PD24が欲しい時はPZ27Bを買う方法もあるって事。

また「手动风门」はチョーク機構がキャブ本体側で操作する仕様、「拉线风门」は ワイヤー

式リモートチョーク操作の仕様なので、検索や選ぶ際には気をつけると良いでしょう。

追記:2016年6月

タペット調整で発覚! で我がYBR号が納車当時からバルブタイミングが

ズレている事が発覚したので修正し、これに合わせてキャブレターの燃調も

再調整した。

JNのクリップは上から2段でシムは無し。

MJ:102 PJ:38 PS:1・3/8回転開き。

これを基準にして微調整で追い込むと良いだろう。

バルブタイミング修正後は今まで以上に加速と燃費が向上した事が

嬉しい。

バルタイが問題無いYBR系なら、このセッティングをオススメします。

もちろんマフラー変更時は再調整を行ってください。

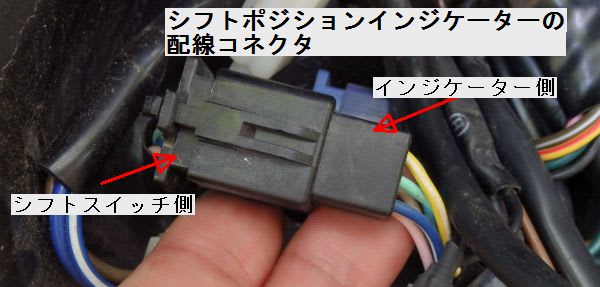

突発オフ会のおかげで2013年式YBR125Eの電装系を観察できたから、13年式に装備されたギア

のシフトポジションインジケーターの配線について書いて見るよ。

ヘッドライトの中を探したら6Pコネクタがあり、これがシフトインジケーター専用の配線コネクタである事

が判明した。

一方はメインハーネスから、もう一方はメーター内のシフトインジケーターへと繋がってる。

実際にテスターで解析した結果、以下の回路になっていたよ。

回転運動するシフトドラムに付いているシフトスイッチが、各ギア位置でフレームアース(電源の-極)に

接続していた。

7セグメントのLED表示ユニット内はダイオードマトリックスか専用ICで変換表示してるんだろう。

N(ニュートラル)位置だけはシフトインジケーターとは別系統へ分かれて配線されている。

メインハーネスからの配線。

メーターユニットへの配線。

110型の平型端子を使った6ピンのコネクターで構成されていた。

配線色と各ピン位置は図の通りだったので、故障時の確認や改造時に参考になるだろう。

分岐改造用の中継配線を作りたい時は、

キタコ(KITACO)のコネクターセット 商品番号:0900-755-02003

を使えば入手が楽だと思うよ。

またエンジン型式がYBR125EとYB125SPは共通の1BKであるのは既に判明してるので、先行発

売されたYB125SPも同じ回路構成になってるはずだ。

この回路、なにか盆栽に使えないか?(^ω^ ≡ ^ω^)

【トップギアインジケーター】

トップギア5速の時だけ後付LEDがピカーっと点灯するように改造する案。

これでいちいちシフトインジケータを凝視しなくても視界に映るトップギアLEDで確認しやすくて、幻の6速

を探さなくて済むだろう。

もちろん接続位置を変えれば他のギアポジションでも可能だよ。

【教習所仕様車】

ちょっと回路を工夫すれば教習所車同様に第三者からギアポジションが分かるように改造可能だろう。

シフトインジケーター付であるCBF125を改造して125cc教習車として採用した教習所もあり、最初から

シフトスイッチが搭載された車種はこんな利用方法がある。

娘さんの13年式YBRに一時的に付けてシフトチェンジのアドバイスが

しやすいようにするお父さんライダーが現れるかも知れない…

【変色イカ釣り漁船ランプ】 !!Σ(゜□゜(゜□゜*)ナニーッ!?

さすがに電飾として通称・イカ釣り漁船LEDをYBRに付ける人はいないだろうが、5~6色分そろえて

車体のシフトスイッチ側に配線する方法。

ニュートラル位置では緑、変速するたびに色が変わりトップギアでやる気モードの赤なんて具合にw

(ノ∀`)アイタタタ・・・

ただし装飾とは言え燈火類の保安基準から逸脱する色もあるのであまり派手にしない方がいいだろうな。

とりあえず小さなLEDでエンジン裏を控えめに照らす程度が丁度いいかもしれない。

配線数が多くなるし、こんなアホ改造をやる人は居ないと思うけれど、もしも実行される人はネタと

して画像をぜひ公開してくださいw

以上、2013年式YB125Eのシフトポジションインジケーター回路の話でした。

「またつまらぬ妄想までしてしまった…」>(-_-;)

ハンさんからもう一つのリクエストが2013年式YBR125にUSBシガソケを接続する方法であった。

実際に13年式を目の前にして観察すると、以前のYBR系に見られなかった差異が見つかったよ。

メインスイッチのコネクター形状が3ピン+ギボシ1本に対してギボシ2本配線に変更されてた。

相変わらずメインスイッチ側の配線は太いけれど、既存のメインハーネス側は細い。

だがしかし、ギボシ式になったおかげで配線改造がやりやすくなったので歓迎すべき変更と言える。

もしかしたら同時期発売のYB125SPも同じ感じになってるかも?

実車確認してないので正直俺は断言できない・・・

改造配線案はこんな感じ。

既存の配線に新たに追加配線する方法で電流容量の強化も兼ねて居る。

この図でピンときたら半分は成功してるようなものだw

細い既存の配線のみに便乗すると、過負荷の条件が揃った時はこんな感じに配線が

発熱して焦げたり溶けたり炎上する場合がある。

この現象を逆手に利用してるのがフィラメント電球だったりニクロム電熱調理器だったり

安いニクロムヒーター型のハンダゴテだったりするんだな。

わざわざ配線を追加して許容電流を増してる理由はちゃんと有るのだ。

+極はヒューズボックスホルダーの空き端子を利用する。

田型コネクタの左上に追加配線をすればいい。

ヒューズを介してる回路なのでショートしても保護されるから好都合な場所。

使う端子は平型メスの250型。

爪があるのが条件なので購入時には注意してくだされ。

作業時はコネクタを外してからこのような爪の向きで装着する。

全ての配線が終わって確認したらコネクタをスタータリレーに装着する順番が安全だよ。

-極はバッテリーの-極端子に共締接続する。

圧着・丸端子の穴径5~6mmの物でOK。

こんな感じ。

我がブログの過去記事に色々作業方法を紹介したのでそちらも参考にどうぞ。

実際の配線するとなると、後で元に戻したり増設も考慮して、以下の割込接続配線を製作すると良い。

こんな感じの物を作ってメインスイッチとメインハーネス間のギボシ端子配線に割り込ませればいい。

ちょっと面倒ではあるけれど、この配線で行えばメインキーをONにした時だけUSBシガソケに通電

するので、駐車時にUSB回路の待機電力でバッテリーを消費すること無くバッテリーあがりの心配が

無い。

しかもリレーを介在させないので作りやすくて故障も少ない。

メインスイッチの配線が太い事を利用した配線案である。

毎度注意書きするけれど、これらの説明や図を見ても分からない人は手を出さないかお店に頼んで

くださいね。

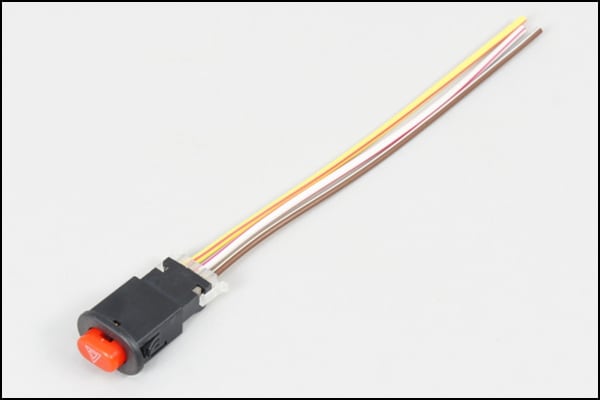

オフ会でハンさんからリクエストがあったのがYBR125にハザードスイッチを付ける方法。

簡単で部品数が少なく、しかもできるだけ元に戻せるような改造となるとひと工夫は必要

である。

世の中便利な物があり、こんな3線式のハザード専用小型スイッチが売られている。

これを無印YBRのメーターユニットに埋め込んだユーザーも居たよ。

ハザードスイッチ 汎用 で検索すれば色々なショッピングサイトで見つかるだろう。

実はタオバオでも見かけるんだけど、わざわざ単品輸入するような物でもない。

この手の小型軽量安価な製品はなにかついでに輸入するのが賢い方法だと思うよ。

このスイッチの内部はこんな回路。

スイッチを押すと3本の線は全部導通する仕掛けになってる。

これをYBR125に使うなら以下の配線にすればいいわけだ。

左右同時に点滅するように配線する。

ライトケース内を覗きこんだ位置での配置で表現してみた。

前側ウインカーからの配線をたどるとギボシ端子があるので、そこへ割り込んで接続する。

ギボシ端子のオス・メスと配線を使って割り込み接続配線を新たに作って挿入すればいいし、もしも

なにかのトラブルやハザードスイッチの取り外しをする時でも簡単に元通りに戻せる。

ちょっと難しいのがウインカーリレーからの配線への接続。

これはウインカースイッチがある左スイッチボックスから配線をたどると青い6ピンコネクターがあるはず

だから、配線色茶/白帯を見つけて途中の絶縁外被を剥いて接続(圧着かハンダ付け)するか、110型

端子で新たに配線ごと圧着接続加工するしかない。

バーハンドルにそのまま固定できる2線式ハザードスイッチはこんな物もあるよ。

ただしもうひと工夫が必要になる。

ダイオードを2本追加することで実現できる。

ダイオードは耐電圧30V以上、耐電流2~3A以上あれば問題ないので整流用ショットキーダイオードを

探してくれば使えるよ。

これでうまく行けばハザード機能の完成。

ただし場合によってはウインカーリレーの点滅速度が早くなる場合もあるので、そんな時はLED・電球共用

の電子制御式・ICリレーへの交換も必要になるはず。

とりあえず机上での回路案で2013年式無印の配線色を元に描いてみたけれど、俺の2007年式YBR

でも同じ色構成だったから、まあどの年式でも可能だと思う。

実行される方はリレーの配線色などを再確認のうえで加工されてください。

これらの図でも分からない人は改造しない方が安全だよ。

先日さり気なく突発プチオフ会参加希望を募集したところ、手を上げてくれた方がいらっしゃったので

正式に告知いたします。

今週末13日土曜日、集合場所は神奈川県相模原市宮ヶ瀬湖・宮ヶ瀬ダム・水とエネルギー館入り

口左にある小さな公園です。

時間は午前10時頃からで、来ていただいた方の時間都合やご希望によっては適当に田舎道プチツー

へと流れる感じです。

プチツーになった場合は11頃に出発し、途中で弁当でも買って過ごしやすそうな場所で昼食なんかも

いいかな。

天候が回復した秋晴れの日は主要観光地が混雑するので、できるだけ脇道などを徘徊します。

普段走る事が無い道やYBRが得意とする細道なんかを予定してます。

とりあえず気軽に考えてお時間に都合がつけばお出かけください。

****結果報告をするね。****

いや~いい天気だったよ。

参加希望を名乗り上げてくれた2013年式無印の青年(ハンさんと勝手に命名)が予定通りに

集合場所へ来てくれました。

なんと遠く埼玉からわざわざ来てくれたよ。

話がはずみ過ぎて出発が12時半になってしまったw

リアタイヤの皮むきも兼ねて出向いたとの事なので、クネクネ道を主体にしたルートでいつもの貯水池まで。

途中で湧き水汲みも。

なんか両車が似てるw

ハンさんのYBRはいろいろ改造されてて半分YBR125Gみたいになってるので‘半さん'だ。

我がブログでお馴染みの「大踏板キャリヤ」が標準装備。

どうやら2011年式以降のマフラーは若干踏板に緩衝するらしく、キャリヤ側の固定穴を1段上にずらして

止めると言う工夫が見られた。

中華品質なので最終的に装着できたのならポン付けの範疇だろうw

今回は道中や貯水池での撮影記録はナシ。

あまりにも話しが弾みすぎてお互いに撮る事さえ忘れてたのだ。(*´ω`*)

2013年式をじっくりと間近で観察できる機会は初めてだったので、いろいろなネタを採取する事ができました。

後日、いくつか紹介してみようと思うよ。

ちょっと遅くまで話し込みしすぎて帰路が忙しくなったけれど、ハンさんは無事に次の目的地に到着できたん

だろうか?

連休初日とあって宮ヶ瀬湖界隈では白バイでの取り締まりが繁盛してて、集合場所に居た時間内でも

バイク3台、車5台が捕まってたので、これから休日を楽しむ方々はくれぐれも高い行楽予算にならない

ように安全運転で!

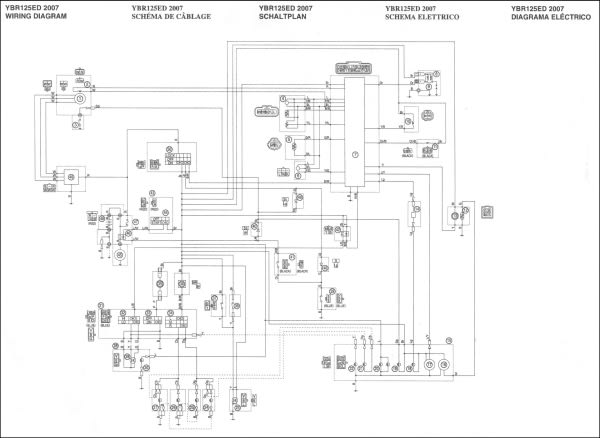

YSPモデルの通称YBR125FIは欧州向けをYSPグループが日本に輸入した経緯があるけれど、

キャブレター仕様YBRと違ってサービスマニュアル等の情報があまり無くて、質問されても正直分からない

部分が多いんだな。

実車が目の前にあれば解析くらいはできるけど…

さて先日紹介した英国のブログでナポレオンさんが何気なくYSPモデルの前身であるYBR125EDという

フューエルインジェクションモデルの配線図を紹介してるのが目に止まった。

あった~~~(*´∀`*)

画像の語句「yamaha-ybr-125-electrical-system-wiring」を検索にかけてみたら、ソースの

フォーラムが簡単に見つかり、でっかいpng画像がいくつも公開されてたので一部をリサイズしてここに

紹介しておこうと思う。

2007年式EUモデルは外観が無印YBRと酷似してるが、諸元や電装関係はK型に似てるYSPモデル

と大して変わらないだろうから、FIモデルオーナーは手元に画像群を保存して印刷なりすれば何かの時に

きっと役立つだろう。

pngファイルは画像加工ソフトやペイントで一旦開いてからjpgファイルに変換保存すれば使いやすいかも

知れない。

FIの回路図。

画像をクリックして、でっかい画面で見てください。

配線色に関してはYSPモデルの実機が手元に無いので確証できないけれど、オーナー自身が各部を

観察しながら差異を見つければ問題ない。

配線図の線色を鵜呑みにせずに、必ず確認しながら検査・修理・改造を行う事をお勧めします。

電気的仕様1

電気的仕様2

これで大まかな電気的検査確認やバルブ交換などが容易になると思う。

原寸のファイルは「yamaha-ybr-125-electrical-system-wiring」で検索し、ご自分で探してください。

yamahaclub.comのフォーラムに書かれてますよ。

他にも機械的な諸元表もあるので手元に保存して損はないだろう。

この手の画像探しはスマホでチマチマ見てても見つかりにくいので、パソコンとネット環境で行う事もお勧め

します。

ちょっと図面とフォーラムのやりとりを見て気づいたのが14番のFI diagostic tool(OPTION)の記載で

ECU診断ツールの接続箇所が存在する事なんだけど、フォーラム内のやりとりでもECUをちょっといじったくらい

で大きな性能アップは期待できないから排気量の大きな車種に乗り変える事を薦めてる書き込みが見られた。

EUではECU設定変更用のサブコンピューターが売られてるが難易度や効果は不明。

以上、YSPモデルにも参考になるだろうYBR125EDの配線図の情報でした。

「月も変わってお仕置きを!(・∀・)/~★」(M的な意味でw)

今宵、スーパームーンって事なのでいつものコンデジを駆使して撮影した。

最近NASA発表によると火星で水が岩間から流れ出てる“かもしれない”画像が公開されたけれど、

早く探査機で採取して確認してほしいものだ。

さて、ここしばらく突発プチオフ会を宣言しては悪天候・はずれ天気予報で頓挫してたので、また

突発的に宣言してみようかと思う。

いつもの通り、宮ヶ瀬ダム・エネルギー館入り口横の小さな公園に午前中に集合。

今週末の土日にいずれかで、だれかコメント欄に希望曜日を名乗りを上げてくれたら正式に

告知いたします。

状況や参加者の車種と経験によってはプチ林道徘徊もあるかも?

今度の天気は大丈夫そうだけど、いつものように臨機応変に変わります。

一期一会の気軽な気持ちで構えてください。ノシ

先日ちょっと面白い“つぶやき”を見て驚いたよ。

「YBR125にAPEのクラッチディスクを流用したらジャダーが収まった」と言う感じの内容だった。

ホンダのAPE(エイプ)シリーズは伝統の縦型エンジンで、古くはCB50から採用されてる。

当然年式や車種で少しずつ内部の変更はあるにせよ、今でも現役で作られてるエンジン

でもある。

つぶやきには眉つばものも多く、「~~らしい」は時には勘違いや嘘もあるので注意が必要なん

だけど、具体的な結果まで書いてるなら本当だと思う。

でも、この目で確かめて見たいのが俺の性格なので、手持ちのYBR純正フリクションプレートを

持ってホンダのミニバイク部品を在庫してる用品店に足を運んだよ。

APEコーナーにAPE純正は置いて無かった代わりにキタコの強化クラッチセットが有った。

重ねあわせて比較した結果、本当に同じ寸法だったぞ!!

クラッチ滑り修理やジャダー対策にはフリクションプレートを別の物に交換する方法があるのを前に

記事にしたけれど、怪しい中国製部品を輸入する手間までするなら国産部品を国内で調達した方が

はるかに楽で安心だ。

しかし、何で同じ寸法なのか想像してみた。

工業製品ってやつは全て自社設計開発製造してるわけではなく、部品単位で見ると下請けや協力会社で

メーカー間に物理的寸法の互換性がある部品は多い。

例えばブレーキパッドだったりOリングだったりベアリングだったり。

YBRの燃料コックの中のパッキン類なんかスズキやカワサキの物と同じなんて具合で、クラッチ関係も

これに似てるんだと思うよ。

もちろんメーカー独自の要求仕様に合わせて材料や品質に違いはあるだろうが、物理的な共通ならば

製造行程や製造装置の共用ができてコスト面で有利。

こんな感じなんだと思う。

あやしい中華フリクションプレートでさえ、YBR用として買った物も細部が違う。

俺の買った物は偶然にも摩擦部の山の面積が広くて食付きが良くてスパッっとつながるから、安かろうが

ラッキーって感じだった。

一方、ホンダの体験ではCD90にモトクロスレーサーのCR80用フリクションプレートを入れた場合でも

クラッチ滑り改善が出来た経験があるので面白い。

さて、ホンダの他の部品も店で探したらXR100やCBR250RRのフリクションプレートがYBRの物と同一

寸法であるのを発見した。

この意味は実に大きくて数多い社外品の強化番フリクションプレートも使えると言う事にもなる。

参考:流用可能な純正部品の車種や部品番号、1枚の税込み価格

・ヤマハXTZ125 、TT-R125、DT50, DT125 フリクションプレート 598-16321-01 1,274円

(他にTDR50/80やSDR200も可)

・ホンダNSF100/XR100 22201-GBF-B40 840円

・ホンダCBR250F/R/RR,ジェイド,ホーネット250、NSR50/80、CR80(~95) 22201-MR8-000

1,108円

*CB125JX系エンジンから派生したNX125、XLR125R、TL125、CBX125F、CBF125、XLR200R、

SL230、FTR223、CB223S等も使える可能性が高いので、もしも手元に余剰部品があれば試して

みるのも良いだろう。(←だろう って事で保証しませんw)

フリクションプレートは4枚必要なので、お試しならばNSF100/XR100用がお買い得だね。

なんだかんだで廃版車種の保守品よりも現役に近い車種の方が安い。

このNSF/XR100用とCBR系の実物は目視の範囲内で摩擦部の面積は同じに見えたし、画像の謎フリ

クションプレートに近い摩擦部面積であった。(細かい材質や摩擦係数、耐久性の違い分からない)

タオバオでまとめ注文する時にフリクションプレートを紛れ込ませて出費を抑える考えもあるが、めったに

開ける事の無いエンジンを開けるならば、しっかりした品質の国産部品で代替する方法が得策と思う。

もちろんヤマハのTT-R125用でも構わないだろうが、XTZ125Eのジャダー対策で苦労したねこのす管理

人さんの記事を見てるかぎりでは、思い切って摩擦部が違うであろうホンダ製で試した方が博打としては勝て

そうだ。

またネット通販を探すと社外強化クラッチセットの在庫限定特価品が物によっては3,000円台でも見かけるの

で、フリクションプレート4枚、クラッチプレート3枚が確保できるセットを探してみる方法もある。

ところでフリクションプレートは俺がこの目で確かめて来たから問題ないけれど、クラッチプレートはどうなのか

は自信が無い。

例のつぶやきでもこの事には触れて居ないのだ。

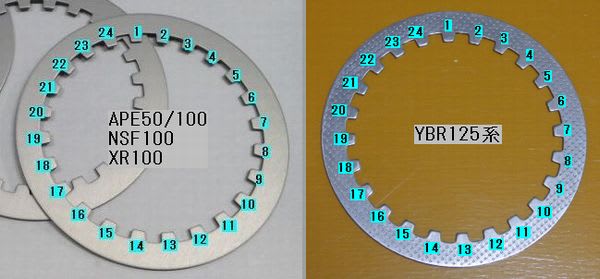

そこで手持ちのクラッチプレートとネットの転がってたNSF100用の画像を見比べてみよう。

外周と内周はクラッチハウジングの構造上同じでないとならないので問題なさそうで、しかも内側の歯の

数も24個で一致した。

まあエクストリームな走りばかりしてクラッチプレートも摩耗させるYBR乗り以外は、クラッチプレートまで

替える事無くフリクションプレートのみの交換で済むだろう。

後日、実際に現物調査したところ、上記のホンダ車のクラッチプレートは完全互換

だとわかった。

さらに中国産CBF125やCG125用のも使えるのは実車で証明できている。

という感じで国内調達が容易でクラッチジャダー対策にもなりそうなクラッチフリクションプレートの代替品の

お話でした。

特にYBR125自体のネタも無く、ここしばらくは単なるツーリングレポートらしき物ばかり

なってしまった。

しかも変わり映えがしない場所ばかりで俺も皆様もちょっと食傷気味だろうw

とりあえずブログデザインを変えてごまかす事にした。

さて先日の土日は奇跡的に天気が回復したけれど、なんだか秋めいた気温になって

きて、作業やらも楽になる。

隠し持てるネタはまとまったら公開する事にして、今週末の土日のいずれかでまた

プチOFF会でも開催宣言と希望曜日募集なんかしてみようかと・・・思うけど、どうだろ?

と思ったら天気予報は土日が雨模様に変わりつつある・・・(;_;)

どう見ても不安定なので今週末のプチOFFの予定は無かった事に。

追記

わ~~、天気予報がまた変わったw

とりあえず明日土曜日、午前11時頃に宮ヶ瀬ダムのエネルギー館入り口横の公園に集合!

いや正式なオフ会募集じゃないからその位の時間に公園のベンチでウダウダ休憩する

つもりなだけです。ノシ

連休は家族サービスや小旅行などの予定も多いだろうから設定しづらいけれど、

もしも希望があれば天候を見つつ新たに宣言しちゃおう。

気軽にコメントをくだされば幸いです。

天候に左右されるバイクのOFF会ってこんなものだ。w

秋晴れの安定した時期を期待しよう。