午後から時間が空いたのでちょっとソフトクリームでも食べに行こうと出かけたよ。

目的地は中央道・談合坂下りSA。

着いてみるとすごい混雑してて、お目当てのソフトクリーム屋さんには長蛇の列・・・

また、中に入ってみると肉祭りなるものを開催してて、これもまた人だらけ。

さっさと退散してましたよ。

大野貯水池で缶コーヒー飲みながら涼み、旧甲州街道ルートを帰路にした。

途中、ちょっとだけ江戸当時の面影が残る未舗装区間があるので通ったよ。

もうすぐ野田尻宿に着くこの場所は当時の旅人にとってあと少しって感じだったんだろうな。

当初の目的を果たせず、幻のソフトクリームツーリングになったが、AZエンジンオイルの

感触は良くて最後まで熱ダレする感じもしなかった。

ブレーキキャリパに巻いたアルミテープ効果も存分に発揮できて、峠道をスイスイとコント

ロールできた感じ。

ま、結局無駄に走ったプチツーリングでした。

バイクの話じゃなく、珍しく4輪の話だよ。

我が荷車号の軽自動車・ワゴンRのラジオアンテナは折れている。

スーパーマーケットの地下駐車場で低い場所の天井配管に引っ掛けて折ってしまった

のだ。

中古部品とかオークションでも探してみたけど、色々調べてるうちにディーラーで新品を

取り寄せた方が送料や手数料、競り合いが無くて総額が安いと思い、入手しておいた。

事前にネットで純正品番を調べておいたけど、ディーラーのイントラネットでの適合する

部番はネット情報とは違ってた。

ネット情報(個人購入記)

39250-76F20-000 (2009年11月・税込2940円)

今回購入 ワゴンR MH21S/MH22S用 ラジオアンテナ

39250-58J10 (2015年8月・税込3672円)

部品番号が変わったのには何か理由があるんだろうな。

オーディオのアンテナケーブル接合部はダッシュボード裏のハンドル直下くらいの

場所にあるので引きずり出す。

そのまま左右に引っ張るとアンテナの同軸ケーブルが分離できる。

丁寧な人はAピラーの内装を剥がしてケーブルを抜くけれど、以下の方法でも大丈夫

だった。

荷造りヒモを縛る。

しっかり結ばないと途中で外れて苦労するだろう。

穴のへりなどで引っかからないようにテープを巻いておいた。

折れたアンテナ台のビスを外す。

ビスは再使用するので無くさないようにしよう。

あとは抜くだけ。

斜めまっすぐ引き抜くんだけど、途中の穴にアンテナ端子のコブが引っかかる場合もある。

押したり引いたりヒネったりすれば通過できるはずだよ。

だがしかし、後日床に約5cm角の黒いフタが転がってるのを発見。

Aピラー内のフタだったので、結局内装を剥がしてフタを取り付ける事になった。

内装を剥がして入れ替える方法を紹介してるブログを参考にすると良い。

ここまで抜ければもう大丈夫。

ヒモは十分引き出しておくと良い。

部品番号違いの比較をしてみた。

上が旧型、下が新型で形は違うが穴位置は同じ。

防水パッキンの構造にも違いがあって改善されてるようだ。

ケーブルプラグにも違いがあった。

機能はまったく同じだから気にする必要は無い。

あとは逆順でアンテナを組み付ける。

ヒモを新品アンテナケーブルに結んでテープ巻きし、下から引っ張りつつアンテナを

差し込み、ビス止めして完成。

形状違いからこんな感じに汚れ跡が残ったので、半練りワックスでシミを拭きとった。

アンテナケーブルは差し込むだけ。

これでラジオが聴けるようになったよ。

ネット上で色々な方が交換作業を紹介してるので、そちらも参考にすると良いだろう。

本当はささっと紹介するつもりで居たけれど、せっかく鮮明な写真が撮れたので結局

作業手順の解説になっちまった。w

さて、実は我がボロR号は純正オーディオの調子が悪くて、今やAM放送を聴く事が

できない故障を起こしてる。

内部基板にハンダクラックでも起きてる感じだけど、もう開けて修理するが面倒なので

1DINタイプのオーディオに交換する事にしたよ。

必要な物は用意したが、暑いので後日あらためて実施する事にする。

FM放送だけでも聴けるようになったから、当分先になりそうだな。

俺は4輪に関してはかなり無頓着なのだ。

ちょっとした機会に恵まれてやっとYBR125KGのオーナーさんと出会えたよ。

そこで前から気になっていたG系のアレコレを調査させてもらった。

特に気になる無印やKとGやKGのフレーム構造違い。

キャスター角を決定する要因のひとつであるハンドルステムの角度を比較してみた。

両車種間で角度は一致して変わりは無い。

これで無印をG化するための基本はフロントフォークの換装だけって事になる。

長くなる分、キャスター角が寝るので走りに影響するはずだけど、完全なるG系に

乗ったことが無いから試乗させてもらったよ。

特に困るような癖は皆無だった。

立ちが強すぎとか曲がりにくいという印象は感じ取れない。

試しにスラロームや8の字、定常円旋回なんかもやってみたが、困るほどの癖は無い。

ただ、若干だけど倒しこみに遅れがあり、スパッっと寝かすのは苦手のようだった。

オフ車の挙動に似てる感じなので、積極的にきっかけを与えつつ行えば無印並の

動きは可能。

以前、無印にG系フォークを付けた車両に試乗した時は立ちが強くて寝が弱く、低速安

定性が著しく欠けていたので、G系はそんなものかと思い込んでただけに、良い意味で

裏切られた感じだ。

フレーム側のステム角が同じで、構成部品中のロアーブラケットにも角度を付けるよう

な設計・仕様になって無いから、なんとなく夢に描いてたG化プロジェクトを始動しそう

になってる。

さて、色々下調べと準備でもしようかな?

ちょっと出かけたついでにバイク乗りには有名なヨシムラの本社に寄った。

お盆休みで閉まってたけど気になる物を見つけた。

自販機がヨシムラチューン!!

思わず買ったヨシムラ缶。

単に色合いが似てる普通の缶コーヒーだけどね。

今日はこんなネタしか用意できなかった。

パンクしたおかげで本題がおろそかになってしまった。w

さて、これからが本日のネタ。

YBR125が納車されてすぐに気づいたのがフロントブレーキの効きの甘さ。

その後、メッシュブレーキホースに交換したりパッドを変えてみたり、盆栽気分で

ウエーブディスクローターに変えてみたりで今日まで過ごしてきた。

だが、ずっと気になってた事があるんだな。

ブレーキキャリパを見つめながらブレーキレバーを握るでしょ?

よ~く観察すると印のようにわずかながら扇形にキャリパーが移動するのだ。

片側シングルポッドのために動くのはしかたないとして、扇形に広がるのが気になる。

前から目星をつけておいたので、ちょっとした細工をしてみる事にしたんだ。

とにかくパッドを外すところまで分解。

ここまではパッド交換をした事がある人なら簡単だろう。

そしてキャリパー本体からサポーターを抜く。

単に差し込んであるだけなので、真っ直ぐ引き抜けば良い。

状態が良ければ両端の支柱(シャフト)にグリスが残ってるはずだ。

太い方の柱の相方のゴム製ダストブーツをめくって外し、仮にサポーターを入れてみる。

サポーターを奥まで差し込んでから揺すってみるとガタが起きのだ。

この隙間が例の扇形に動く原因になってると想像してる。

支柱の外径を測ってみたよ。

8.00mm。

相方の内径も測ってみる。

8.20mm。

つまり0.2mmの隙間を確保して動きを滑らかにしてるわけだけど、これが全体的な

ガタにもなるわけだ。

もう少し精度を高くしてガタを少なくできないのか?と色々考えてみたけど、素人工作で

精度の高い支柱を製作して入れ替えるにはちょっと荷が重すぎるんだよね。

上からかぶせる追加パイプ式であっても肉厚0.1mm以下のパイプなんか都合よく用意

できない。

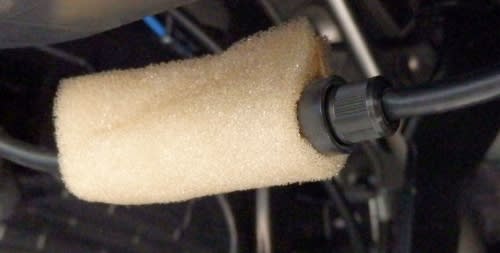

そこで思いついたのがこれ。

どこのご家庭にもある(かもしれない)台所の流し台テープ。

アルミテープで粘着剤が付いていて、切って貼るだけ超簡単。

100円ショップで見つけて買ったので108円なり。

裏書を見るとテープ厚は80ミクロンなので0.08mmで都合が良い。

さっそく巻いてみた。

グリスをよく拭きとってアルコールで脱脂してから1周巻いて測定。

計算では0.16mm増しなはずだけど、ノギスの精度で誤差はある。

相方の穴径より0.06mm細いだけなので、これで上手くハマれば精度はかなり向上する

事になるよね。

リチュームグリスを両支柱に薄く塗布する。

この場所の指定グリスはリチューム石鹸系なので他の種類には変更しないのだ。

キャリパーにダストブーツをはめ込み、サポーターをそっと差し込んでみた。

「大丈夫だ。問題ない!」

本当に問題なくスルリと差し込めたよ。

水平に出し入れしても抵抗感や引っかかりも起きないので、そのままパッド類を組んで

元通りに組み付けた。

ブレーキレバーをニギニギしながら観察してみると、今までと違ってキャリパー本体の

ガタが少なくなって、気のせいか水平移動するようになった。

追記:読者さまがYB125SPで同様の改造を試みたところ、支柱がキャリパ穴に

入らない事は発生した。

入手したアルミテープの厚さが厚いのか、柱や穴の精度が改善されたのか不明。

SPのキャリパーはYBRの物と製造元か金型が違うので必ずしもこの改造ができるとは

限らないし、測定しなければどんな精度になってるのかも分からない。

他にYBRで試して成功した話も舞い込んでるので、ケース・バイ・ケースと思ってくだされ。

試走してみると・・・変化が起きた。

握りこみ初動の甘さというか反応の遅れが無くなって、指先の力加減に素直に反応

するようになったよ。

これがメッシュホース本来の性能なのだ。

砂などが浮いてる微妙な路面での繊細なコントロールに必要な細かな反応が出て、

使いやすくなったと同時に、急制動でも制動距離が若干短くなった。

長年悩んでたプアーブレーキとおさらば出来た感はあるけれど、アルミ巻なのでいずれは

潰れて効果が半減するかもしれない。

YBR250用2ポッドキャリパーへの換装や他車種キャリパー流用のためのサポーター製作、

中華ビッグローターの購入なども考えてただけに、こんな簡単な方法で解決できちゃったか

ら、もう余計な出費をしなくて済んだよ。

ついでに変な片減り傾向にあるパッドの消耗具合も改善してくれれば大成功だ。

本当に108円で直ちゃった。(*´∀`*)

ちょっと青空整備工場へ出向こうと走ってたらリアに違和感がして、曲がるたびに

ヌルヌル滑る感触がしだした。

止まって確認したらパンクしてやがったw

つばを付けてみると気泡が出たので間違いない。

パンク修理キットを持参してたから心配ないけど、日なたで作業するには暑すぎる。

近くの林道入口に物置小屋があるので、そこを間借りして修理する事に決定。

日陰で作業すれば干からびる事は無い。

ちょっと遠出をしたり町外れまで出向く時にはパンク修理キットと携帯ポンプを持参する

癖をつけている。

輸入工具屋の安い修理キットでも十分役にたつよ。

手順は割愛するけど、まあ下処理してシーラーを差し込むだけ。

ラバーセメントをたっぷり塗っておくのがコツだ。

インストーラーを抜いたら10分くらい放置して固まるのを待ち、カッターで余分を切る。

亀裂状の穴だったので無事に埋まるか心配したけれど問題ないようだ。

携帯ポンプで必死に空気を入れる。

過去の経験で約180~200往復すれば万充填になる。

面倒だから150回でやめて目的地へ向かい、到着後にノンビリと残りの50回分を入れ

ておいた。

帰宅後、修理跡を見るとすっかり穴は塞がれていた。

タイヤがそろそろ限界なので、盆明けにでも注文しなきゃなぁ・・・

パンク箇所を特定してブスリと刺して空気入れて完了なチューブレスタイヤのパンク修理。

こんな時のためにチューブ仕様タイヤを、わざとチューブレス装着させてたのだ。w

もちろん修理キットとポンプの携行も必須だよ。

みなさんも盆休みのお出かけ時にはパンクの事も考えて装備なり準備を忘れずに!

エンジンオイルのインプレほど当てにならなくて、客観的データでもないといまいち

信用できないと思ってる。

だが、今回はじめて使ったAZのバイク用エンジンオイルは予想外に体感できる

結果が出たから書きつづってみる事にしたよ。

まず、何時ものダム湖までクソ暑い中出向いてみた。

前回油温が95度に達してたので、なんかいい感じに冷却されてる。

摩擦熱が減ったのかな?

だいたいこの辺りの油温付近でエンジン音が少しカチャカチャ鳴り出して、休ませつつ

走ると回復する感じだけど、AZは終始少し静かなメカノイズって印象。

ちょっと別の木陰休憩ポイントまで移動。

ちょっとした峠で木陰もあるが、それにしても暑い・・・

峠の下にトンネルがあり、やってきたバイクの音が谷にこだまする。

赤いバイクは三倍目立つよねw

ちょっとしたクネクネ道を走りながらエンジン回転をいつもより高めにキープしてみた。

今までは6千回転以上で少し尖って不快なメカノイズが聞こえてくるはずが、AZオイルで

はこの雑音がしない。

ロッカーアーム周辺の潤滑が良好なのかな。

帰宅直前の信号待ち、いつもアイドリング音が増すはずなのに、これも静かな印象。

帰宅して油温を見ると95度。

うむ・・・この条件でさえメカノイズが軽減されたので、交換後の変化は感じ取れた。

真夏でこんな感じだからなかなか良い買い物をしたと思う。

あとは長距離耐性を見てみたいところだけど、どうせ安いのでドンドン交換して過ごす

ほうがいい。

一応1千キロごとに油面を確認する癖はつけておかないとな。

とりあえず1980円4Lの全合成オイルはちゃんと使えることが分かったよ。

チェーンルブ・ロングライフやグリスなど、AZ(エーゼット)はすっかり我が家でお馴染み

になってるが、一部で話題のバイク用エンジンオイルを注文してたのが届いた。

全合成・MA2・10W-40 4L 1980円。

簡素な容器、通販に搾って販売することで売れ行きの市場調査が容易になり、へたに

大々的な宣伝をするよりもユーザーの評価で勝手に知れ渡るビジネスモデルなのか?

この価格でフルシンセティック(全合成)なのがすごい。

YBRなら1回1L・495円でオイル交換できちゃうので、へたなホムセンのPBオイルよりも

お買い得感がある。

さて余談はこのくらいにして、実は今回オイル交換するのにネタが有るんだな。

5000㎞無交換だったのだ!Σ(゜д゜(゜д゜(゜Д゜

わざとと言うよりタイミングを逃してただけなんだけど、どんな消費状況や体感的劣化に

なるか知りたかった面もある。

約3000㎞時点でオイルゲージの1/2まで下がっていたよ。

5000㎞でついにゲージの先端にかろうじて引っかかるまで消費されていた。

運用形態は市街地や山坂道など多種多様だったけれど、唯一やって無いのが北海道

ツーリングのような長距離を連続長時間運用する走行くらいだ。

よってオイル交換時期はやはり3000㎞を目安に行えばオイル残量も大丈夫って事なん

だろうな。

抜いたオイルの汚れ具合。

ホンダG2 10W-40。

乳化など白濁も無くて普通の汚れ方だ。

特にエンジンの回り方が緩慢になったとか熱ダレが起きやすくなったとか、ギアチェンジ

が固くなったという感触は起きていない。

抜いたついでにモノタロウで買っておいたマグネットドレンボルトに交換する。

ドレンホールを覗きこんだ経験があるなら知ってるだろうけど、YBRエンジンのドレン

ホールは構造的に奥に壁が一部存在してるんだ。

今度オイル交換する時に思い出したら覗きこんでごらん?

マグネットボルトは少し長いので奥で突き当たるのが心配だったけど、アルミパッキンを外

した状態でもドン突きは起きないのでまったく問題なし。

純正と同じく慣れてる17mmレンチで作業できるのが嬉しい。

オイル交換直後に始動してみたけど、始動直後のメカノイズは減った感じはする。

でも、いつもの通りの感じでもある。

夕方に交換したので試走せずに今日はこれでおしまい。

明日、ちょっと試走してこよう。

突発的に知人のGNくんと一緒に洗い越しを求めて徘徊してきたよ。

クソ暑い夏だからこそ、洗い越しを渡って涼むのだ。

とうぜん、足元はビショ濡れになるけどすぐに乾く。

この先、宿題にしてた枝道に進んでみたらすぐに行き止まり。

仕方ないから前に通ったルートを逆方向で進む。

そこそこ長いダート林道でフラット区間は走りやすい。

相方のGNくんはスクランブラー仕様に改造してるので苦なく着いてこれたけど、俺の

YBRはタイヤが消耗してて滑る滑るのドリフト状態。

ダート林道を抜けて県道を走ってると前に居る地元軽自動車がやけに安全運転。

一瞬抜かしちゃおうかと思ったが、暑いし急いでるわけでも無いのでそのままノンビリ

追走して、バックミラーを覗きこむといつの間にか我々の後ろに白いバイクが列に参加し

てた。

_人人人人人人人人人_

>白バイとツーリング!<

̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄

その先で左に曲がって謎の林道へ・・・無事でしたw

謎林道の急勾配と荒れた路面に苦労しながら突き当りまで。

廃墟別荘があり、スズキの古い2スト2気筒ビジバイが置いてあった。

もう何年も健気に持ち主の帰りを待って留守番してるみたいだ。

もう一本林道へ向かって洗い越しを堪能。

ワイルド洗い越しは下回りの洗車がついでに出来て楽しい。w

先へ進むとガレ場が多くなり、二人してヒーヒー言いながら突き当りまで行った。

オンロード車が2台も到着できたんだから、ガレ場と溝の回避術は必要だけどオフロード車なら

ちょろいだろう。

スクランブラーGNの走破性に驚かされたよ。

フロントフォークが長いのでオフ車並に扱えるのかもしれない。

たった2箇所だけの洗い越しだったけれど日帰りで行けるルートで楽しめるので、真夏には

ちょうど良い遊び場だ。