朝から好天だけど出かけたいのを我慢する代わりに

普段ぜったいにやらないフレームの掃除と錆止めを実

行したよ。

燃料タンクの下までやってみた。

YB号は丸裸。w

サイドカバーやシートを外し、タンクに繋がっている燃焼

センサーの配線コネクター、キャブレターへの配管、燃料

蒸気還元管を分離してからタンクを外した。

久しぶりに見るCDIやレクチファイヤ・レギュレーター。

フレームは薄っすらと埃が被っているので軽く水拭き掃除

をして乾かす。

フレームのあっちこっちを観察すると所々に錆が発生して

いたよ。

赤錆を黒錆に変える赤サビ転換防錆剤を塗る。

これで錆の進行は防げる。

ついでに燃料タンクの裏も観察して錆ている箇所にも

塗っておいた。

乾いたら黒のタッチアップペイントを上塗り。

これ、黒い所の塗装補修に便利なのだ。

錆止めしてからフレーム全体をワックスがけ。

液体ワックスをウエスに吹いてから塗り、乾いたら乾拭

きすると楽だ。

ほら、ぴかぴかになったよ。

普段は隠れて見えない部分のフレームだけど、時間を持て

余す時にやっておくと、何年か後に後悔しなくて済む。

レストアを趣味にしている人なら分かるだろうけれど、

数十年経った車体は隠れたフレーム部分の埃と錆はひどい

もので、綺麗に戻すには膨大な手間がかかる。

現行運用している車体でも少しずつ汚れと錆が起きるから

2~3年に一度、暇な時にフレームのメンテナンスを行うと

気分も良い。

フレーム掃除は意外と面倒なので疲れてしまったよ。

他のメンテナンスは明日以降にしようと思う。

昨日は大仕事だったステムベアリングのメンテナンスを

やり切って満足したけど、そろそろフォークオイル交換の

タイミングなので今日の暇つぶしに実行したよ。

数年前に3年間熟成させたフォークオイルが凄く汚れてい

たから、前回よりも早めの交換時期にしたのだ。

交換方法は過去のYBRやYBの記事に何回か掲載している

ので「フォークオイル」でブログ内検索をすれば少しは

参考になるだろう。

動画などの解説も出回ってるから細かい作業工程は割愛

する。

フロントフォークを外して古いオイルを排出。

逆さまにするのに丁度良いエンジンガード。w

廃油の状態。

今回は新油の色が残ってる。

廃油と新油を比較してみた。

写真では目視しにくいけれど、廃油には細かい金属の微

粒子が混ざっていて、揺らすと木星の表面みたいな渦が

見られる。

今回もフラッシング作業を行った。

・中のカラーやスプリングを取り出す。

・古いオイルを排出。

・灯油を100cc入れてインナーチューブをしゅこしゅこと

往復させて排出を2回。

・逆さまにして往復させてから30分ほど放置。

・新油を計測して投入。

・インナーチューブをゆっくり往復させてから下まで下げ

て、しばらくフォークを立てて泡が消えるのを待つ。

・油面距離の調整はスポイトに印を書いて抜く。

めんどくさがりなので、分解せずにこの方法でやった。

町内を一周して動きに問題無し。

前回から約1年9か月振りのフォークオイルの廃油の色か

ら判断して、約2年毎に交換すると良いだろうな。

参考油面距離(使用フォークオイル粘度はG10)

・YB/YBR/YX/YS系

YBRのサービスマニュアルの油面指定は166mm(156cc)。

俺の場合は145mmに上げていたが150mmで問題ないと思う。

・YBR125G(上記機種よりフォーク長が30mm長い)

俺のタオバオ産G型フォークは200mm(165cc)で決定して

いる。

いよいよYB号でやる事が無くなりつつあるけれど、探せ

ば色々整備は思いつく。

こんなご時世だから、やり尽くすくらいやっても時間は余る。

GWはYB号の外装を外してフレーム掃除とサビ補修でもするか、

軽四号の室内掃除や点検・整備でもやろうかな・・・

今日の外出自粛の暇つぶしは我がYB号のハンドルステム

ベアリングの状態確認と整備なのだ。

以前、納車されて間もない頃に少し調整をしたけれど、

今回は本格的なメンテナンス。

基本的には昔YBR125でやった事と差ほど変わらない。

リンク ステムベアリングを整備してみた

まず、メーターなどを外す。

メーターケーブルやエンブレムもついでに外した。

メインスイッチの配線を外す。

ライトケース内から引き抜く。

外した前輪は荷台に乗せると前に倒れない。

心配ならエンジン下に何かつっかえをすれば良い。

燃料タンクを養生する。

以前、この整備のためにタオバオでタンクカバーを購入

したのだ。w

専用カバーでなくても適当な何かを覆って部品や工具の

接触からタンクを守れば良い。

(めんどくさがってやらない時に大きな傷を付けてしま

うのが世の常だ)

フロントフォークを外す。

地面に直置きすると傷だらけになるので段ボールでも敷け

ば良いし、工具類も養生すると砂から守り、見失う事も

無くなるよ。

ハンドル関係を外し、アッパーブラケットまで外した。

この状態でまだライトステーなどは付いたまま。

ここからライトステー下部のボルト2本を外し、周辺を

整理しながら前側へ倒す。

折り畳み椅子の上へ乗せた。

この方法はスイッチ類などの電装配線を分解する事無く

整備を進められるけれど、組み立ての時に知恵の輪になる

場合もあるので、できればハンドルと左右スイッチは分離

した方が楽だろう。

ベアリング関係のナットなどを外してベアリングの状態

を確認。

グリスは劣化しておらず錆びも見当たらない。

ベアリングを抜いて受けのレースを見る。

ここも傷が無くて綺麗だった。

ロアーブラケットのベアリングも確認。

まったく問題無し。

雨ざらし保管をせず、雨天時走行は数えるほどしか無か

ったおかげで劣化が進行していなかったようだね。

ステムの裏側を覗き込んでレースを確認。

ここも傷無く錆び無く状態は良い。

外した部品は整理しながら置く。

上からこの順番で組まれて居たから、戻す時は逆順。

個々の部品には上下左右・裏表・方向があると思いなが

ら外したり置いたり掃除したりする事をお勧めする。

まあYB/YBR系は9と10と12だけ裏表があり、他は順番を

守れば元に戻せる。

ロアーベアリングを抜いてレースも見る。

ここも異常無し!

ベアリングを掃除する。

潤滑オイルスプレーで古いグリスを軟化させて拭き取る。

その後パーツクリーナーで脱脂。

ベアリングに新しいグリスを塗り込む。

指で球をコロコロさせて保持のリテーナーの隙間まで

塗り込む。

使ったのは指定のリチュームグリス。

俺はAZの小型蛇腹の極圧リチュームグリスを愛用。

これだけで消費しきるまで数年はかかるのだ。

ベアリングに接触するレースにグリスを塗付する。

ベアリングを装着した時に少しはみ出るくらいで良い。

めったに整備しない部分だから防錆・防水・潤滑をしっ

かり行いたいよね。w

後はバラしたのと逆順に組み立てれば良い。

前出の9、10、12は裏表を間違えないように!

ここまでが今回の確認と掃除、グリスアップの概要。

基本的にはブレーキパッド交換、フォークの付け外し、

ライトケース内の配線弄り、ハンドルの付け外し、タイ

ヤの付け外しを経験していないと手際よく出来ない内容。

もしもご自分で行う時は以下のリンクで十分予習をし、

工具を揃えて天気が良い日を選んで作業してくだされ。

ステムベアリング整備の準備・覚え書き

ステムベアリングを整備してみた

ステムベアリング調整 (調整だけならこれ)

整備後に町内を一周してみたよ。

凄く差が出て、まるで自転車の様にハンドルの動きが

軽くなった。

右左折や切り返しが50ccの車体の様に軽い操作感に

変わったよ。

グリスアップが効いたのか調整が効いたのか定かで無い

けれど手間をかけた甲斐があったので、暇つぶしにも

丁度良い整備であった。

約4時間かかった。

以上、今回YB125SPにも行ったステムベアリングの

確認と整備の内容でした。

今日は朝から爽やかな晴天になってるけど行楽できな

いのがもったいないねw

こんな時だからこそ、普段放置気味な場所を注油してみた。

ブレーキペダルのピボット。

乗れば必ず動くのに意外と注油しない場所。

整備のために予め、再使用不可の割りピンから再使用可能

なベータピン(Rピン)に変えておいたのだ。

抜け止めピンとワッシャーを外してパーツクリーナーを

軸の隙間に噴射。

本格的な分解整備が面倒だから、この方法を行う。

ペダルを動かしながら何回か噴射して汚れを押し出す。

今度は注油。

スプレーグリスを吹いてペダルをコキコキ動かして浸透

を促す。

奥まで届きにくいからペダルを動かしながら手前に

少し引き出す。

リターンスプリングの先端が車体から抜けないように注

意しつつスライドさせながら馴染ませる。

注油したらワッシャーとピンを元に戻す。

後は走行中にどんどん馴染んでくれるのだ。

ブレーキアームのタイコにも注油。

ここも動く場所なので忘れずに。

クラッチワイヤーも注油しておこう。

ダストカバーをずらし、ロックナットとアジャスターの

溝を合わせて隙間から注油するのだ。

使ったのは普通の浸透潤滑オイルスプレー。

少し吹いてはレバーをニギニギするの繰り返しで少しずつ

奥へ浸透させた。

簡易的な方法だけど、L字に曲がった箇所が潤滑されると

クラッチレバーの重みが軽くなるよ。

ついでにレバーのピボットにも注油。

ここも盲点なのだ。

本格的な注油をするならワイヤーインジェクターを

使う方法がある。

一見便利そうに見えるけれど意外と装着に手間がかかる

ので、俺は新品ワイヤーに交換する時の装着前に使う程度。

クラッチレバーを外しての本格的注油の時は裏側のロッ

クナットを最初に外す必要がある。

これを忘れるとボルトが回らないか破壊してしまうのだ。

ピボットボルトを外せばレバーを外す事ができる。

軸まで本格的にグリスアップしたい時に覚えておいて損は

無い手順だ。

ついでだからブレーキレバーの根元も注油した。

隙間から浸透させれば良い。

ブレーキマスターシリンダーの接触部にも少しグリスを

塗ると動きが軽くなるよ。

せっかく暇なのでアクセルワイヤーも注油した。

外してここから注油。

ここもL字に曲がった部分まで浸透させると動きが軽く

なり、破断故障が起きにくくなるのだ。

出来ればキャブレターまで全通しで注油したいね。

右側スイッチボックスを外した時に固定ボルトの根元

のサビを発見した。

普段目にしない場所だからサビの進行が目視できない。

潤滑防錆オイルとブラシでサビ取りし、薄く防錆オイル

を塗ってから組み立てた。

ここ数か月、長距離走行をしていなかったのでバッテリー

は満充電状態では無い。

充電器で補充電しておいた。

メンテナンスモードのパルス充電を3時間程度。

これで満充電になったであろう。

こんな感じで午前中の暇つぶしを終えた。

他に思い当たる整備項目がいくつか控えているけど、

一気にやると時間つぶしのネタが無くなるから、少しず

つ進めようと思う。

昨日は早めに帰宅したのでYB号のドライブチェーンの

掃除をしておいた。

天気予報だと翌日は大雨らしいので、貴重な野外作業

可能時間を有効に。

徹底掃除は梅雨時の前後や未舗装路や雨天時走行後、

または気が向いた時にしか実行せず、普段はウエス拭き

と注油のみなのだ。

汚れが溜まっていたチェーン。

細かい砂や泥の埃がピンやローラーに入り込むと、ヤスリ

のような作用を起こしてチェーンの寿命が短くなる。

こんな掃除道具を用意した。

ここ数年愛用しているブラシ類で作業。

・段ボールでタイヤを保護する

・安価な潤滑防錆オイルを塗付して油汚れを浮かす

・チェーン用3面ブラシで上下・裏表を擦る

・内側はお茶の急須用注ぎ口掃除ブラシで擦る

・安価なパーツクリーナーで汚れを吹き飛ばす

・ウエスで拭き掃除

・チェーンオイルを注油する

・余分なオイルを拭き取って完了。

・ついでにチェーンの張り具合の確認や調整

急いでやって30分、じっくりやって1時間程度の作業で

こんな仕上がりになる。

綺麗でしょ?w

ついでにドライブスプロケット周辺も掃除した。

普段あまり見る事が無いドライブスプロケット周辺は、

いつの間にか汚れが溜まっているよね。

スプロケットカバーの裏と共に周辺に潤滑防錆オイルス

プレーを吹いて汚れを浮かせ、ブラシやウエスで掃除した。

ドライブスプロケットの摩耗状態の確認にもなる。

せっかくの良い天気であったが感染予防対策として、

自宅で普段はあまりやらないチェーンの徹底掃除する良い

機会だと思ったよ。

みなさんもこんな感じでどんどん新車同様に戻そう!

今日の暇つぶしは砥石台作り。

包丁などを研ぐ時に安定させるための物なのだ。

家に有った端材を使ったので出費は無い。

急に思い立って作り始めたので特に設計もせずに現物合わ

せで切ったり削ったり。

防水塗装をする。

倉庫に1液ウレタンニスを見つけたので塗る事にしたよ。

太陽系で一番塗装作業が苦手な俺にしては珍しい。

苦手な理由のひとつは乾くまでの待ち時間が辛いから。w

でも始めてしまったからには最後までやるよ!

乾いたのでネジ止めして完成。

一応イメージしていた通りの完成具合になった。

これで包丁も気軽に砥げるようになるだろう。

今まで砥石単体では不安定だったからなぁ・・・

本当はYB号のフォークオイル交換でもやろうと計画を

立ててたけれど、午後からの天気予報が良くなくて急遽

屋根のある場所で出来る作業に変更したのだった。

本日も引きこもりに成功した。w

暇つぶしにYBRの18インチ・リアホイールに買い置きし

ていたタイヤを装着してみたよ。

今回はいつもの方法と違ってYouTubeやSNSで得た情報を

元に、タイヤレバーを使わずに装着や手押しポンプでも簡

単にビード上げができる方法を試してみた。

準備万端。

いつもと違うのはガムテープや水道ホース2mを別に用意。

エアーバルブが劣化していたのでついでに交換。

中までは割れていないけれど、後から交換するのは面倒

なので、この機会に交換する。

カッターナイフで切り取る。

これが一番早くて簡単なのだ。

用意したのはL字型のスナップインバルブ。

少し空気を入れるのが楽になるのだ。

ビードクリームを塗る。

滑りやすくなって圧入が楽になる。

2番+ドライバーで押し込む。

ちゃんとハマったよ。

これでガソリンスタンドなどでの空気入れが楽になるのだ。

さて、今回実験したいのは2種類ある。

まずはタイヤレバーを使わずにホイールにタイヤを組む

方法。

YouTubeでアメリカのおじさんが紹介していたのだ。

ダクトテープ(ガムテープ)でタイヤを縛る。

ビードが狭くなるように締めこむのがコツらしい。

束線バンドで縛る方法も他でやってるよね。

8か所縛る。

ビード部にビードクリーム(ビードワックス)を塗る。

たっぷり塗るのが良いらしい。

ホイールに当ててからグイグイと押し込むと・・・

一部はハメ込みできるが、その後は何をやっても全然入

らないのだ。w

あれこれ工夫してもダメなものはダメ。

タイヤの種類や柔らかさの違いが原因だと思う。

この方法は失敗に終わった。

結局、正攻法でタイヤレバーを使って組んだよ。w

段ボール式リムプロテクター。

タイヤレバーでリムを傷つけないために段ボールを短冊

状に切って挟むと便利で、しかも薄いから市販のリムプ

ロテクターよりも作業が楽だ。

次はビード上げを楽にする方法でSNSで見つけたのだ。

買ってきた2mの水道ホースにビードクリームを塗る。

これもたっぷり塗ると良いとの事。

タイヤとリムの間に挟み込む。

押し込むように入れて行き、最後に合わせ目でカット。

いったんドライバーを差し込んで先端を抜き、気密の

ためにラップやビニール袋を切った物を合わせ目に挟み

込む。

俺はタイヤに巻いてあった包装用テープを切って使った。

なんだか行けそうな気がしてきたよ。w

これでビード部が密着して、手押しポンプでも簡単に空

気が入るらしい。

バルブコアを外して高速手押し空気入れに対応する。

いざ空気入れを高速シュポシュポ!ポンピング。

全然入らない! (´;ω;`)ウゥゥ

漏れてる音がホースの合わせ目付近なので、ビニール袋

を切った物に変更してみた。

これも某ブログで紹介されていた。

よし、今度こそは・・・

まったく入らない!! ( ノД`)シクシク…

色々試したり調べてみた結果、裏側のビード部の一部から

漏れている事が分かった。

これ、裏表共に水道ホースを挟み込めば成功するかも?

結局、ホース式密閉法はあきらめてガソリンスタンドへ

持ち込み、可搬式タンク型空気入れでシュポ!と一気に

タイヤを膨らませてビードを上げたのだった。

新品タイヤはビードの幅が狭い。

この幅がホイールのハンプの幅よりも狭いと空気が抜け

るのだ。

予め、タイヤ内にタイヤチューブを入れて膨らませて

おけば幅広な癖が付く。

3日から一週間くらい膨らませておくと癖が固定されるのだ。

これが面倒になって、今回の2種類の装着方法を試してみ

た結果、両方とも失敗に終わってしまったよ。

「急がば回れ」とは良く言ったもんだ。

実際、成功例はあるので嘘とは言えないけれど、再現性に

乏しい裏技だと思う。

TIMSUN TS-608 90/90-18とYBR系18インチホイールには

使えない技だと分かった。

事前にチューブ式膨らませ法で準備するか、ガソスタや店に

持参して「一気にエアーを充填する」方法をお勧めしますよ。

呑気な暇つぶしのはずが、苦労の連続で疲れ果てた。

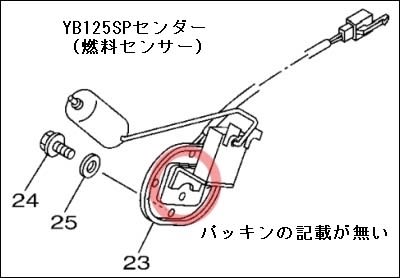

外出自粛で暇すぎてYB125SPやYBR125系の燃料センサ

ー(センダー)のパッキンの代替品を机上調査したよ。

パッキンが劣化して燃料漏れを起こしたり、ガソリンタ

ンクの塗装や中のサビ取りなどで一時的に外す場合、

新品のパッキンを入手しておく手段が意外と大変だから

代替品も含めてWEB調査してみたのだ。

YB125SPのパーツカタログを見る。

あれ? パッキンが記載されていない。w

こまったぞ、これ。

タオバオで販売されてる燃料センサーにはパッキンが

付属しているみたいだ。

つまりアッシー交換になるのかな?

こんな消耗品は単品も記載してもらいたいものだ。

他車種を調べてたらYB125Zにはパッキンが記載されて

いる。

画像検索でも海外では普通に販売されているようだ。

2H7-H5753-00 ガスケット、センダユニット

買えるかどうかは不明だけどヤマハ発動機の部品検索には

値段が出て来る。(704円)

実際に注文してみないと不明なので、もしもダメだった

時は中国からセンサーアッシーを個人輸入しないとなら

ない。

けっこう敷居が高い部品だと分かったよ。

YBR125系ではどうか?

パッキンの部品番号が記載されていた。

4FP-H5753-01 ガスケット、センダユニット

これも日本ヤマハの部品検索に有ったよ。(363円)

実は読者様がバイク小売店で注文して入手していたけれど、

そのバイク屋さんがどんなルートで発注・入手したのかは

不明なので、どこでも買える保証はない。

そして代替品になりそうな国産車の部品も、その読者様が

調査して入手していた。

純正品と代替品。

なんとYB-50用が寸法互換で細かい形状が違うだけ。

YB-50のパーツカタログから抜粋。

58X-85753-01 ガスケット、センダユニット(869円)

パッキンの他にYBR系に無い14番のワッシャーが記載さ

れている。

90202-04222 ワッシャ、プレート (1枚143円×4個)

このワッシャーは機能的に密閉用なはずなので、種類と

してはシールワッシャーになるはず。

ボルトの規格がM5だからM5のシールワッシャーを用意

してもかまわないだろう。

追記:XJR400Rのパッキンも使える事が分かった。

読者様が写真提供

5G3-85753-00 ガスケット、センダユニット(363円)

以上、YB125SP、YB125Z、YBR125系の燃料センサーの

気密用パッキンの入手可能性や代替品の机上調査でした。

COVID-19の世界的まん延のため、中国からの物流が止ま

ってる可能性があるから終息するまで部品輸入は頼れな

いだろう・・・

朝からYB号のメッキ部品の掃除と防錆処理をやってみ

たよ。

三密を避けつつ、丁度良い暇つぶしなのだ。w

AZの長期防錆オイルを使った。

こんな専用品でなくても普通の潤滑防錆オイルスプレーで

良い。

一番重要かつ普段は隠れているフロントフォークの摺動

部分は、フォークブーツを上にずらして実行。

ここを錆びさせるとフォークオイル漏れの原因になる。

普段から乗っている車体なら拭き掃除程度で良いけれど、

放置気味やノーメンテ車体ならぜひやった方が良いだろう。

中古車は購入契約前に目視確認したいくらいの場所だ。

上部もブーツを下げて確認・清掃・防錆。

高年式車だと点ザビが発生している事がある。

アルミ製タペットキャップ。

YB号のは塗装されていない部品なので、湿度が高い季節に

白い粉のようなザビが発生する場合がある。

軽く掃除してから防錆剤を吹いてウエスで塗り広げてあげた。

ユニクロメッキ部品。

ブレーキペダルと周辺部品、チェンジペダルなどもノー

メンテだとサビが徐々に発生するから予防しておこう。

ニッケルメッキ部品はピカピカが気持ち良いね。

洗車したら是非やっておきたい部分だね~。w

YBR125からYB125SPに乗り換えてからメッキ部品が目

立つのを感じ、放置すれば点サビが発生する事が分かった

ので時々拭き掃除はしているけれど、めんどくさがり屋だ

から本格的な防錆作業は梅雨前にやっていた。

昨今の世の中の事情で時間を持て余しているので、こんな

機会を利用すれば都合が良い。

埃が付いたまま防錆せず、洗車か濡れ雑巾で掃除した後、

防錆処理すればピカピカ車体に戻るだろう。

特にホイールをスポークタイプに変更しているオーナーさ

んは、徹底的な掃除と防錆処理をお勧めしますよ~。

以上、暇つぶしにもってこいの防錆作業でした。