我がYB号に後付けしている油水分離器。

エンジン内のブローバイガスの還元経路に付けて油分と

水分を分離する物なのだ。

冬が近づいてきて分離される水が溜まって来た。

排水管の中の水分。

矢印まで水が溜まって来ている。

先端の栓を抜くと流れ出た。

水の他に油分が混じって乳化した廃液も出て来る。

割り箸にウエスを巻き付けた掃除棒を作る。

排水管の中をお掃除する。

こんな簡単な方法で掃除をし、蓋を元に戻して完了。

排水管が汚れで曇って見えにくいけど水の位置が分かれば

問題ない。

気になるならホムセンで透明なビニールパイプを買って

付け替えれば良いのだ。

後2回くらい冬の間に水を捨てて掃除かな。

この油水分離器とは何だ?と思う読者様は以下のリンク

を参照すれば理解できるだろう。

昨今のスクーターには同様の機能と排水管が付いている

事が多い。

リンク→油水分離器

我が軽四号のメンテナンスで時々活躍するラダーレール。

特にオイル交換時には必須のアイテムだ。

ところが持ち運びが元箱だとやりにくい。

販売元は専用のバッグを売り出しているけれど、代用品を

リサイクルショップで見つけてしまった。

エレキベースか何か楽器のソフトケース。

専用品の半額で買う事ができて、しかもそれよりもしっか

りした作りだ。

これでオイル交換がはかどる。

4月に乗り換えた軽四号の走行距離が6000kmに達して

納車時3000kmから3000km走った事になった。

期間にして7ヶ月。

ちょっと早めのオイル交換をしたよ。

ここでラダーレールが大活躍。

下に潜ったり手を伸ばす時でもジャッキアップと違って

安定していて不安が無い。

オイル交換は2.6L分を重量方式で空き缶3本に小分けする。

空き缶に入れないオイル自体が860gで約1Lなのだ。

端数の0.6Lは860g✕0.6=516gだ。

リンク→エンジンオイルの重さ

外したオイルフィルターの重量を測ってみた。

中のオイル満タンで246g。

オイルを捨ててから再度測った。

177gなので充填されていたオイルは69g。

つまり69÷860≒0.08。

1000mL✕0.08=80mLがフィルター内のオイル量。

これを覚えておけばフィルターを交換しないの時にだいた

いの必要オイル量が分かる。

新しいオイルフィルター。

Oリング部にオイルを塗るついでに中にもオイルを注入。

これで空気を噛む事が少なくなって安心だ。

以上、備忘録としての軽四号オイル交換のお話でした。

今日は午後遅くから雨予報。

紅葉の時期なのでもったいないと思う人も居るだろうが、

俺にとっては好都合なのだ。

愛用のコンパクトデジカメはセンサーのダイナミックレンジ

が狭いので、紅葉を写す時は曇天の方が綺麗に写るのだ。

午前中だけでもと地元界隈の紅葉を見に行った。

厚木市の内陸工業団地。

ここの大通りは銀杏並木が見事で落葉の時期になると

ギンナンの実を拾う人も多い。

工場街だから休日の歩道はだれも歩いていない。

こんな写真はめったに撮れないのだ。

神奈川県の水がめ、宮ケ瀬湖にやって来た。

色付いてる。

いつものダム横公園。

この色付きタイミングがベストな気がする。

霊園横公園に寄ってみた。

この木も毎年見に来ているのだ。w

早戸川へ行く途中のお寺さんの境内。

ここに大銀杏が有るのを初めて知った。

落ち葉のじゅうたんが綺麗だ。

松茸山駐車場に寄る。

山肌が色付く。

早戸川沿いまで来た。

マス釣り場はまずまずの賑わいだった。

早戸川林道は通行止めなので、ここで引き返す。

公園の紅葉が見事。

このタイミングで来たのは初めてなので驚く。

こんなに立派な枝振りのモミジは自宅近所には

無いのでしばらく見惚れた。

雨が降り出しそうな雰囲気になったので、

帰路につく。

帰宅後バイクカバーをかけたら小雨がポツポツと

降って来た。

写真を見返すと曇天の紅葉は淡くて綺麗に写る。

しかも緑の中だと映える。

以上、曇天を味方にした秋の紅葉狩りツーリングでした。

今日はアウトドア用の二次燃焼ストーブについて書くよ。

このウッドバーニングストーブ、別名ネイチャーストーブ

やソロストーブ、二次燃焼ストーブと呼ばれる物。

小枝や薪などを燃やして湯沸かしや暖を取ったりできる

小型ストーブなのだ。

ところが良く燃えるおかげで火力が強すぎて網焼き料理に

は向かない。

そこで改良を試みたのだ。

100均ショップで見つけたこれ。

ケーキ作りの丸い型枠。

底が取り外せる。

底はシェラカップの蓋や小皿として流用可能だ。

乗せてみた。

空気取り入れ穴の下書きもする。

純正のゴトクを外してもはめられる。

これは安定している。

さて、これで火元から少し遠ざけられるので中火程度に

抑えられそうだ。

電動のハンドグラインダーに1mm厚の切断砥石を付けて

空気穴を加工してみた。

純正ゴトクに合わせて底にも溝を切った。

これで解決するかと思ったが、もっと良い物を見つけた。

こんなの物を100円ショップで見つける。

空気穴がはじめから沢山開いている。

乗せてみた。

ちょっと小さいかな?

ヨシ、加工しよう。

グラインダーで切る。

すんなり切れてくれた。

取っ手を曲げる。

ストーブに乗せてみると結構安定した。

純正ゴトクにも乗せてみる。

これもゴトクの3つある足に合わせて溝を切れば安定度が

増す。

こんな加工をしてからしばらくして、実際に使ってみた。

小枝や松ぼっくりを投入して着火。

かなり早く炎が上がってどんどん燃える。

コッヘルを乗せて湯沸かし。

すぐに沸くくらいの強火なのだ。

作ったリングゴトクを乗せる。

小さな炭のかけらを数個投入し、着火するまで火吹き棒で

促す。

焼き網を乗せて鶏ぼんじりを焼き始めてみた。

少し遠火なのでじっくりと焼ける。

美味そう。

実際うまい!w

途中で薪を追加したら炎が増して焼けすぎになる。

こうなると忙しい。

追加でケーキ枠のゴトクを重ねる。

大成功!

さらに遠火になってじっくり焼く事ができるようになった。

持参したおにぎりをパクパク食べながら焼肉。

気分の良い秋晴れのアウトドア飯になった。

こうして火力に合わせて距離を調節できるゴトクシステム

が完成したから、このウッドバーニングストーブは今後も

活躍するであろう。

単なる湯沸かしならガスストーブで十分なのだ。w

ウッドバーニングストーブの燃焼改善や薪投入口改造の記事

はこれ。 リンク→ 安全火遊び

先日軽四号のタイヤに挟まった小石を集めた記録。

前回から約半年経って挟まる小石が目立つようになった。

特に悪路を走る機会は少ないけどたぶんレトロ自販機が

ある駐車場が未舗装なので、行った時に小石を拾ったん

だと思う。

ピックや先曲がりラジオぺンチで外す。

タイヤ4本分でこんなに採取できた。w

この調子で半年に一回、タイヤの溝に挟まった小石を

取り除く「暇つぶし」をやって軽四号を労おう。

昨日はマニアックな内容で普通の人々には理解しがたかっただろう。w

今日はわかりやすいと思うよ。

文化の日で晴天だからちょっと紅葉を見に行ってきた。

今日は有名所は避けて、いつも通過する場所をメインにしてみた。

秋山温泉の入口までやってきた。

観音様も秋は映える。

山梨県道35号線、秋山。

この季節だと色付く木々が良く分かる。

途中にある無人販売所。

今日はネギの束を買った。

エンジンガードのポケットが便利だ。

峠を越えて都留市まで下る。

朝日川ぞいの木々がきれい。

石舟神社の大イチョウはやっと黄色になった感じ。

実はこれ目当てで出かけて来たのだ。

神社裏のモミジは真っ赤!

うちの近所にはこんな立派な枝振りのモミジは無いのだ。

ここから裏の峠を越えて猿橋まで行く。

猿橋渓谷。

猿橋。

ここからスーパーの公正屋へ行き、お弁当を買う。

大野貯水池に着いた。

今日は日差しが温かい。

お弁当を食べる。

あっちこっちのお食事処は混んでそうだったので、こんな昼食の方が

落ち着いて楽しめる。

早めの帰宅で渋滞無し!

こんな感じで穏やかな秋晴れの中、今年始めての紅葉狩りを楽しむ事が

できたよ。

ついに11月になってしまい、今年も後2ヶ月になって

しまった。

さて、オートバイや車のネタが無くなりかけているので、

前から実行しているカーオーディオの話なんか書いてみ

る事になった。

この写真の物はダイハツの軽トラックなどの商業・貨物車の

シンプルグレードに搭載されている「カーラジオ」。

AM/FM放送受信だけに特化されており、スピーカーは

ラジオ本体に内蔵させる徹底ぶり。

これを後で一般的なカーオーディオに交換するオーナーも

多いらしく、リサイクルショップで時々見かけたり数台売れ

残っているのを目にするのだ。

単体でラジオ機能が完結するなら電源を用意すれば小型据え

置きラジオとして家庭内で使えるはず。

で、色々調べたら先駆者が居たのだ。

早速入手してあれこれと運用や改造をしてみた。

今回の内容は年式・仕様などダイハツ向けの製品の話で、

スズキや他社OEM車用の製品は配線コネクター適応できない。

それぞれの個体差もあるので電気を理解してコネクタのピン

アサインを解析したり、他の情報発信者を見つけてください。

最初に買ったのは割りと新しそうなモデルで型番は

86120-B5111。

写真の上段にあるモデルで表面パネルにダイハツの文字

は無い。

背面を見るとDのマークが刻印されてて、これが

DAIHATSUを意味するとのこと。

ネット上の情報からコネクターのピンアサインはこの電源

配線位置になるのがダイハツ向けカーラジオの仕様との

事である。

・バッテリー電源は直流(DC)12Vを直接常時接続し、内部

の時計や周波数メモリーの保持を行っている。

・ACC電源は車体のメインキーをONにしたら通電するアクセ

サリー電源の意味で液晶表示のバックライトが点灯し、ラジ

オの音量ツマミを押せばラジオ電源が入って鳴る仕組み。

他所のメーカー向けはこれらの接続ピン位置が違うので闇雲に

接続すれば故障する。

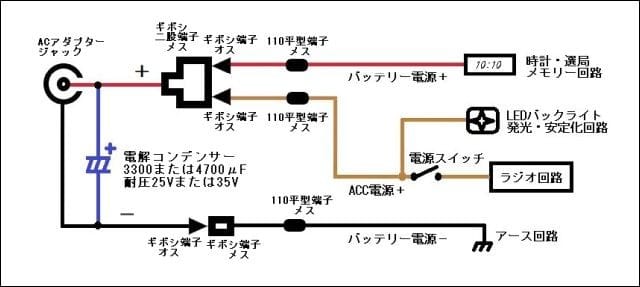

車外、つまり屋内などではこんな配線を用意すると使える。

電源は100Vコンセントで使えるDC12V変換アダプター。

回路内の電解コンデンサーは独自に加えた物で10秒程度の

停電(瞬断)や模様替えでちょっと電源を外してもすぐに

差し込めば内部設定メモリーが保持されるので便利だ。

無くても動作はする。

途中にギボシ端子があるけど、これも直接メス110平型端子に

圧着しても良い。

ギボシ端子を中間に入れた理由は、後から配線の長さを変えた

り消費電流などの測定割り込みをしたい時に便利だからだ。

本体のコネクタ端子に接続するための110平型端子メス。

配線を圧着してから熱収縮チューブを被せて絶縁処理。

ギボシ端子分岐など全体像。

12V+配線の分岐には二股メスギボシ端子が便利だ。

ここはハンダ付けと熱収縮チューブ絶縁でも構わない。

本体背面のコネクターへの接続。

黒色のアース線の位置を間違え無ければショート発火は

起きない。

赤・茶は結局DC12V+なので入れ替えても動作する。

用意するのはこんなACアダプター。

某リサイクルショップの「青箱」で探すと良い。

色々な物があるだろうが、まず表示部分を良く見る事。

入手したのは12V0.3Aの品で昔の電話機用のアダプター

みたいだ。

そして端子のセンター+極、スリーブ-極が良い。

特記したいのは内部の整流回路がノイズ発生が低い

トランス式降圧回路である事。

放送の電波が弱い地域ではトランス式を使いたいものだ。

これは手に持った時にズッシリ重い感じで他の軽いスイ

ッチング式に比べて少し大きいから分かる。

トランス式は負荷の動作電流によって電圧が若干変動するので、

実際は10V~11Vの0.5A~1.0Aや13V~14Vで0.2~0.3Aの

表示でも問題無い。

スイッチング式は安定化されているので、表示は12~14Vで

定格電流は0.3A~2.5Aの範囲内の好きな形で良いだろう。

ノイズ対策を意識した日本メーカーブランド物をオススメする。

ACアダプターからの電源プラグは大きさの合うジャックを

見つけて用意した。

これは電子部品屋で寸法の合う物を入手した。

写真には手持ちだった電解コンデンサー3300μF50Vが追加

してある。

耐圧25V物ならもっと小さいので無理して同じ50V耐圧品

を買わなく良い。

安全マージンを考えて耐圧16V品は採用しなかった。

ラジオ本体の固定ネジの制限。

側面の固定ネジ穴にはネジ山が切ってあり、M5で表面か

ら8mm奥が限界長。

長過ぎると中の部品に接触して故障が起きるのだ。

よって取り付けネジの長さは少し吟味しないとならない。

こんな外箱を作ってみた。

ありあわせの木の板で、現物合わせしながら作った。

固定ネジはこの長さに決定。

筐体表面から4mm奥にネジ込む寸法になったよ。

組み込むとこんな感じ。

家庭内の据え置きでもかっこいい。w

背面の配線の様子。

アンテナのコネクターはカーラジオ仕様。

車載時はこんなプラグ配線が挿してある。

寸法の規格はこんな感じ。

マイナス0.2mm公差でも問題ない。

このアンテナケーブルは市販されている例は少なくて、

自動車解体屋さんなどで廃棄予定の事故車から外して

譲ってもらうか電子部品屋を探すしかない。

俺は廃車から切って入手したが発想を変えてアンテナ本体

まるごと買う手がある。

アマゾンで「カーアンテナ」など検索すると色々見つかる。

また「FMアンテナ 自作」でWEB検索すれば、色々簡単な

室内アンテナや屋外アンテナの自作例もある。

マンションや団地などの集合アンテナにFMアンテナが付い

ていれば、テレビ共聴アンテナ端子からVHF帯への分波器を

付けて接続すると良く聞こえるだろう。

簡易的だけど、こんな方法もある。

電子部品の小型バナナプラグで先端径が2.5~3.0mmなら

ビニール線をハンダ付けすればアンテナとして使える。

なんと差し込めるのだ。

ここでビニール線の長さを波長計算から90cmにすると、

効率良く電波を受信できる。

ついでにネジ部にアース線90cmを共締めして適当に転が

してやれば、もっと良く聞こえるだろう。

アンテナ線の角度や方向を色々変えて良く聞こえる位置で

固定する。

室内では外壁際や窓際にラジオを置くとさらに聞こえやす

いのだ。

実際に使ってみる。

ACアダプターを接続するとバックライトが点灯し、時計

表示する。

部屋に時計が無い時は便利だ。w

音量ツマミを押して電源をONにすると放送を受信する。

AMとFMそれぞれ6局分、計12のメモリーができて、

CH選局ボタンを押すごとにメモリーした局が変わって行く。

この機能が意外と便利だ。

安い中古ラジオみたいにいちいちダイヤルを回して選局する

必要が無いので、家庭内で聴く時も素早く変えられるのだ。

小さな工場や作業部屋にちょうど良い。

こうして車載用のAM/FMラジオは自室で据え置きして

コミュニティFM放送などをBGM代わりに楽しんでいる。

しばらく使っててバックライトが常時点灯することが気にな

りだした。

就寝時にちょっと眩しく感じたから、内部改造をしてスイ

ッチOFF時にバックライトが消えるようにしようと考えた。

筐体を開けてみた。

中は面実装部品で構成されており、肝心のバックライト

部品は白いカバーの中にある。

このカバーを外すためには液晶表示板の沢山の端子を

全部一度にハンダ除去せねばならない。

しかもプリント基板の配線パターンが裏表の両面仕様で

スルーホールまで解析しないとならない。

「苦労対効果」を考える得策では無いから諦めた。w

これは新しそうにな製品を選んだら裏目に出たのだ。

新しい設計なのでパワーアンプはデジタル式のD級だから

背面に放熱設置されていない。

買う時は少し古い物の方が内部改造する時に有利だね。

後日、少し古そうなモデルを見つけて購入したよ。

買ったのはダイハツ向けモデルの86120-B5030。

冒頭の写真の下段に写ってる製品だ。

パネルにDAIHATSUの文字が表示されている。

背面にアナログ式パワーアンプICの放熱固定位置が見える。

背面にパワーアンプICが固定されているモデルは部品構成

が旧型なので、もしも内部改造などを行いたい場合は背面

を見て決めると良い。

筐体を開けるとリード部品構成の片面基板だ。

しかも電源スイッチ付き音量ボリュームのそばにLEDバッ

クライト用の安定化回路が配置されている。

少し古いモデルの方が実に都合が良い。

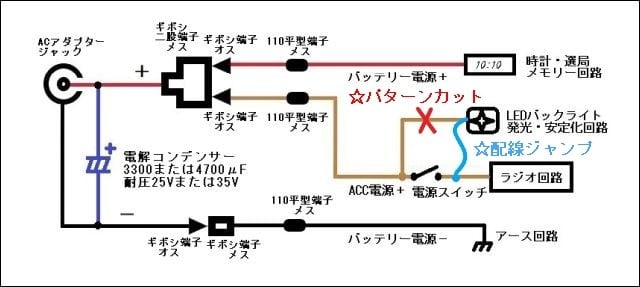

改造内容はこれ。

バックライト用回路の電源経路を音量ツマミの電源スイッチを通過した後に接続変えする。

基板裏の改造箇所。

これはモデル86120-B5030専用の基板で他の古いモデルはこの仕様では無いはずだから、

電気解析が出来ない人は鵜呑みにしないでくれ。

配線パターンの銅箔を2箇所カッターや彫刻刀で切る。

そして2箇所、配線をハンダ付けしてジャンプ接続する。

配線はLANケーブルを解体した中の細いテフロン被覆線が便利。

近影。

これを見ても難しそうと思う人は改造しないでそのまま使った方が良い。

余談だけど、このプリント基板の「基板」を「基盤」と

表記するブログや動画記事、WEB配信会社の記事を時々

と言うか沢山見かけるけれど、実は大きな間違い表記なのだ。

「Printed circuit board(プリント基板)」のbord(板)が

正しく、「foundation」または「base」が意味する基盤は

プリント基板という物に使わないのが電子業界の常識だ。

どこかのだれかが変換で最初に出た単語を誤用し、それが

広く一般に伝染したんだろう。

Wikipediaや電子部品メーカーでもこの誤用について解説がある。

電気・電子・PCハードウェアに関係した動画でプリント基板を

基盤と略して表記するのは恥ずかしいと仕事で話題になった事も

あるのだ。w

さて、改造が終わって無事にバックライトが電源スイッ

チと連動した。

電源を切ると消灯し、時刻だけは表示するようになった。

自室に適当に置いて、快適にラジオを聴いている。

大きさが小さくて操作も簡単。

スピーカー付きだから設置も楽々。

奥様が台所で炊事する時に聴くのに便利だと言う愛用者

も居るとの事だ。

以上、ダイハツ向けカーラジオの利用方法でした。

なお、以下のサイトが大変参考になったので一読すると

良いだろう。

スズキ向けのカーラジオのコネクター配線資料も載って

いる。

HMcircuit様 リンク

スピーカー内蔵カーラジオの改造~AUX(外部ライン入力)増設&高音質化~

スピーカー内蔵カーラジオの改造 Ver2 ~AUX(外部ライン入力)増設~