先週はバイクのバッテリーをメンテナンス充電したので今週は

軽四のメンテナンス充電をする事にしたよ。

時々買い物に使う程度でバイクよりも使う機会が少ないから、

バッテリーにとってはシビアコンディションになっている。

冬に1回くらい追い充電させないとダメなのだ。

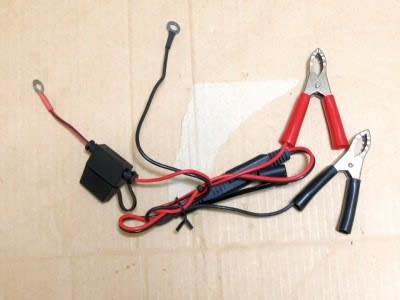

ジャンプケーブルを用意。

昨今の自動車はECUやカーステの設定メモリーの保持をさせてい

る関係で、バッテリーをいきなり外すとリセットされて後が面倒

だね。

バイクのバッテリーを一時的に下ろして車のバッテリーに繋ぎ、

メモリー電源の代わりに使おうって魂胆。

・バイクのバッテリーにジャンプケーブルを繋ぐ。

・ジャンプケーブルを車側のバッテリーターミナルに繋ぐ。

・並列接続なので+-極を同一に合わせる事。

・ターミナルを外して車からバッテリーを下ろして充電する。

・充電期間中はバイクのバッテリーがメモリー保持とドアロック

を受け持つ。

・充電完了したら車に載せてバッテリーターミナルを固定。

・バイクのバッテリーを外して完了。

・ショートを絶対起こさない事。

こんな手順でやってみた。

バッテリー液の確認をしてから充電なう。

自動停止の補充電機能もある充電器だけれど、バイク用の小電力

充電器だから一晩かかると思って放置。

翌朝、満充電になっていたので車へ戻してた。

ECUやらなんやらのメモリー電力供給状態での電圧を確認。

12.6Vあれば良好な状態だな。

少し古くなってきてるバッテリーなので、来年か次回の車検前に

新しい物に交換しようと思う。

作業が終わってダラダラしていたらお昼になってしまった。

台湾食堂まで行ってモツ炒め定食を食す。

近くの銀杏並木が色づいてたよ。

これが本当に今年最後の黄葉狩りになったかな?

普段あまり手を掛けていない軽四号ではあるけど、基本的な

バッテリーメンテ程度はやっておかないとね。

四輪用のバッテリー充電器が欲しくなったので通販サイトを眺め

ている。w

昨日は一日中雨模様で今朝まで降り続いていたけれど、お昼近

くになって薄日が差してきたから、お昼ご飯を兼ねて近場ツーリ

ングへ出かけたよ。

この季節に色づくモミジの木まで行ってみる。

落葉までぎりぎり間に合った。w

公園の東屋で持参したコンロとコッヘル、食材で簡単鍋。

適当な具材とラーメンスープの素でひと煮立ちさせれば完成。

簡単すぎて料理の域にも達しないけれど、寒い季節にベストな

食事になるのでやめられない。

紅葉狩りには微妙な天気だけど、曇天でも綺麗だな~

近場で楽しむ晩秋のプチツーリングでした。

昨日のバッテリー充電のおかげか、搭載してからの始動がかな

り良くなった。

セルモーターの勢いが違う。

3年目の中国ブランドバッテリーでもメンテナンス充電をすると

元気になるもんだ。

補水と走行充電だけでなく、半年に一回くらい満充電させれば

寿命も少しは長くなるだろうと期待しつつ、この調子であと1年

くらい持てばいいなぁ・・・

せっかくの休日が朝から雨で暇だ~。

そこでバイクのバッテリーのメンテナンスをしてみたよ。

寒くなるとバッテリーが弱りやすいし、休日にしか乗らないなら

走行充電では十分と言い切れない。

バッテリー液が少しいびつに減っていたので補水し、充電器を繋い

でおいた。

愛用のSUPER NATTO充電器は通常充電+繋ぎっぱなしの待機充電

の両方を自動的に判断してくれるので、放置していても安全だから

頼もしい。

約2時間で満充電になり待機モードに切り替わった。

やっぱり少し弱っていたんだろう。

暇つぶしついでにアマゾンなんかを徘徊していたら、最近は低価

格で多機能なバッテリー充電器が多くなったみたいだ。

充電機能の他にサルフェーションで劣化したバッテリーを回復さ

せるデ・サルフェーション機能付きで2000円以下の物も存在する。

冬季にあまりバイクに乗らないとかそろそろセルモーター始動

が弱くなってきたと感じるなら、一度バッテリーを下ろして充電

器に繋げてみると良いだろう。

降雪地方で乗れない期間が長いなら必須なメンテナンス作業であり、

待機充電が可能な物なら数週間に一度充電させてれば春先には元気

に乗り始めができると思うよ。

メンテナンスモードでも回復しないバッテリーは交換するしかない。

気温が下がり湿度が低いこの季節はエンジンの吹け上がりが良く

てうれしいね~。

ところがトルクが若干下がってるのだ。

夏季にセッティングを出したキャブレターなので、冬季は燃調が

薄目になってしまって影響が出てるんだろう。

そこでちょっとキャブレターに小細工してみたよ。

こんなシム(ワッシャー)を仕入れておいた。

ラジコンカーの部品を扱うホビーショップには色々なシムが売ら

れているので、キャブレター調整時に便利なのだ。

YOKOMOの内径3.1㎜、厚さ0.2㎜のシムが10個で165円。

これをキャブのジェットニードルに仕込んで冬季用に微調整する。

手持ちのM3ボルト用平ワッシャーもある。

先にこれを試してみたけれど、加速時にトルクは上がったものの

吹け上がりがダルくて好みでは無かったのだ。

ラジコン用シムを測定。

表示通りに0.2㎜だった。

ジェットニードルのクリップの下に入れる。

たった0.2㎜厚なので0.5㎜との違いが楽しみだよ。

未使用時の収納方法。

走ってみて必要ないと思ったり、夏季に元通りに戻したい時にも

ジェットニードルの頭に入れておけば無くさないで済む。

クリップの下へ移せばスロットル開度1/2までの燃調が少し濃くな

るから、セッティング時の傾向を把握したり季節に合わせて微調

整できるのだ。

そんなわけで紅葉狩りも兼ねて上野原市~大月市界隈を軽く走っ

てきたよ。

試走の結果、予想以上にふけ吹け上がりとトルクのバランスが

良くなった。

大袈裟でなくスロットル開度を1/8~1/4程度でも十分に加速するし、

5速60㎞/hの巡行なんか1/8程度の開度で済む。

上り坂でも4速の使用頻度が上がった。

細かいカーブの連続や交差点での立ち上がりが楽になった。

帰宅直前にガソリンを給油し、燃費を算出したら51.53㎞/l。

スロットル開度が少なくても済むようになったのが好成績につなが

ったんだろう。

真夏のセッティングだとこの季節くらいからスロットル開度1/4付近

で若干息継ぎの症状が出ていて燃調が薄い故の失火みたいな感じに

なっていたから、0.2㎜厚シムの追加は大成功。

0.5㎜では濃すぎな感じなので、たった0.3㎜の差がこんなに影響する

のかと驚いているよ。

2枚重ねれば0.4㎜厚のセッティングも可能なので、ビッグキャブ化の

時にもセッティングを追い込む時にも使える。

今日はキャブレター調整の奥深さを見せつけられたと同時に純正状態の

優秀さも再認識。

気にしなければ年間を通して同じセッティングで過ごせるけれど、暇つ

ぶしに弄り出したら面白い。w

この手法は純正BS25キャブレターでも可能なので、興味があるなら

やってみると良い。

常用開度であろう1/2開度までの吹け上がり特性の微調整にラジコン用

シムは有効だと思う。

タイトル通り、中国ヤマハ車のFiモデルYS125のオーナ

ーさんが、キルスイッチ機能を付けてみたいという話が舞

い込んだわけだが当方は実車を持っておらず、近所にも

YSオーナーの知り合いが居ないため、さっぱり配線系統が

不明なのだ。

だが、好奇心にかられて机上調査をしてみたよ。

キルスイッチ付きの右スイッチボックス。

YS125/150はYX125系と同じシングルワイヤー式の右スイッチ

ボックスなので、タオバオ特産の改造用が存在するのだ。

参考ID番号・549451738903

带熄火开关(右边国二) ストールスイッチ付き(右国II)

がシングルワイヤー式。

さて、Fi式でキルスイッチ付きのモデルを探すと幸い、YBR2

50が該当するから、南米向けモデルのサービスマニュアルを細

かく解読して、ヤマハの設計思想のキルスイッチ回路が判明した。

大きな図のリンク→

・スターターリレー

・イグニッションコイル

・インジェクター

・フューエルポンプ

の4つの電気部品の電源線を入り切りする事でキルスイッチ機能

を果たしてる設計だ。

これをYS125/150に応用するとなると、上記の4部品の電源+極配線

をたどって行き、メインワイヤーハーネス内の分岐箇所を見つける

しかない。

メインワイヤーハーネスの保護テープを開くと、こんな感じに

接続されているはず。

もしかしたら分岐をさらに分岐しているかもしれない。

実車が目の前に無いので定かでない。

接続イメージ図。

メインキーの主電源から分岐させてキルスイッチへ行き、その後

追加配線を通して各部へ電源を供給する回路で行けるだろう。

YBR250の場合、最初はECUの電源を入り切りしていると想像

していたけど、実際はこんな感じなので設計思想的に理由がある

んだろうな。

メインキースイッチからの分岐方法。

実際の配線。

茶色線のギボシ端子を分離させて分岐配線でキルスイッチへ接続すれば良い。

電気系を専攻している学生や機械系で油圧や空気圧の配管回路を理解している人

程度なら原理は分かるだろうし、その手の仕事に従事していれば実車を見て

改造するのは容易なはずだ。

だがしかし、電気に関して小中学の理科の時間が苦手で、すっかり忘れてる人は

成功する確率はかなり低い。

未知の電装改造はお金儲けができるほどの難易度なのだ。w

以上がざっと調べて思いついたYS125/150のキルスイッチ付き改造である。

成功したらご一報をお願い致します。w

久しぶりの改造ネタ。

ヘッドライトの照度を上げるために中華高級LED球を導入し、1年

と22日で寿命が尽きてH4 45/45Wハロゲン球に戻していたのだ

が、まだ暗い印象なのだ。

昨日、大手中古部品屋さんへ寄った時に四輪部品売り場でこん

な物を見つけて格安購入。

HS1型ハロゲン球35/35W。

純正の35/35Wと同じなのは良いが、上のベロの幅が広いので

そのままじゃ装着できないのだ。

このハイパーハロゲン球をどうしても使ってみたいので購入。

純正H4型と比較すると違いが分かる。

H4型のベロの幅は8mm。

HS1型のベロの幅は10mm。

HS1はH4と比べて2mm広いだけで、他の各部寸法は同じ。

早速、ヘッドライトレンズの口金の幅を広げる改造をする。

棒ヤスリやリューターを使って両端を1mmずつ、計2mmほど

削った。

削りカスがライト内に入り込むと掃除が厄介なので、事前に養生

テープで穴を塞いでから作業したよ。

HS1型を装着。

ちゃんとハメ込む事ができた。

H4型も装着試験。

当たり前だけど装着可能。

位置決めは下部2か所のベロで決まるため、問題は起きない。

点灯試験。

明るい感じになって夜に試走しみた結果でも見やすい感じになっ

た。

入手できたHS1球は色温度4700Kで特別明るい部類では無いけど、

純正や怪しい45/45Wよりも見やすい。

アマゾンで調べてみると、この球に似た物(昼白色・5000K)が

1450円で見つかったので、今後の修理用も楽に確保できそうだ。

以上の改造でH4とHS1の両方に対応でき、しかも35/35Wの

規格に合う選択肢が多くなったのでHS1対応改造はお得だと思う。

YB125SPだけでなく、他のH4型ヘッドライト車種でも簡単な改

造を加える事で球の選択肢を広げられて便利だろう。

なお、ヘッドライトケースを削るのが面倒ならばHS1球の方を

加工する方法もあるよ。

ベロの両端にニッパーやリューターで適当に2mmくらい切れ込み

を入れてからペンチで90度曲げれば良い。

仕上がり幅が8mm以下になればH4用ライトケースに使えるので、

サンダーで削り込んでも構わない。

ライトケース側を加工するかHS1球を加工するかは各自の判断で。

LED型電球が流行っているけれど価格の割に寿命に疑問が残るので、

余程良い製品が登場しないかぎり、配光が綺麗で霧や雨でも見やすい

ハロゲン電球を継続して使う事にしたよ。

三連休の最終日は秋晴れ。

少し遅く起きたので本格的な遠足ツーリングには時間が遅すぎ

るけれど、どうにか昼食ツーリングくらいは出来ると思って出

発した。

山の方はあっちこっちで通行止め。

どうにか通れるルートを選定した結果、上野原界隈までは行け

そうだから頑張って走る。

ルートが限られてるので、普段から抜け道として愛用の道も車

やバイクが多い。

中央道・上野原・上り線は連休最終日Uターンラッシュ。

俺の悪趣味のひとつである連休最終日の高速道路渋滞観覧。w

お昼前でこの状態だったよ。

YB号は下道ツーリングなので影響無し。

いつもの貯水池まで行ってお弁当を食す。

少し肌寒い程度で日向は暖かい。

陥没道路。

上野原界隈の生活道路の一部でこんな陥没が起きていた。

連続台風と大雨の被害はかなり広範囲だったみたいで、直すのに

何年かかる事やら。

廃品回収車の荷台に水没したスクーターや冷蔵庫が積まれていた

のも見かけたので、山奥でも水没被害は多かった模様。

紅葉には早すぎた。

山々はまだ本格的な紅葉は始まっていなかった。

海抜の高い地域へ出向けば色づいているはずだけど、そこまで

の道が通行止めなので、今日は下見という感じになってしまった。

帰路の国道20号線は中央道の渋滞回避と思われる車列で東京方面

が混雑しだしていた。

大月ICで降りて一般道で帰ることにしたんだろう。

さて、今日は行楽の車やバイクの列に紛れて走ったわけだけど、

ちょっとしたショートカット道である短い舗装路で前を走るバイ

クが転倒した。

後から迫ってきた一台のバイクが一緒にショートカット道へ曲がっ

てきたから先に行かせてたんだけど、なにせ台風後やら昨夜の雨

があるので路面が荒れていた。

日陰+濡れた路面+砂や泥+濡れ落ち葉という、いかにも滑りやす

いよという状況。

追い越していったライダーはかなり加速して先へ進んだので、これ

はコケるぞ?と思った途端に本当にコケた。

右カーブの侵入速度が速く、ブレーキングが十分でないので若干

外へ膨らみ道路脇の泥の上を通過。

山側の壁をギリギリ避けるように曲がったのは良いけれど、上半身

が硬直して修正しきれず、そのままフロントブレーキを握って転倒。

声を掛けたら自力で起きてバイクを起こしたのでひと安心。

バイクの転倒傷の他、スマホもバキバキになってたから大変だなあ。

来る時も道路が荒れていたので嫌な予感がして注意しながら車間距

離を多めにしておいて良かったよ。

という感じで、久しぶりのツーリングネタでした。

連続台風で大騒ぎしているうちに11月になってしまったよ。

さて、洗車嫌いな俺にピッタリな物を見つけたので紹介してみるよ。

手押しポンプで圧送する園芸用の噴霧器。

空気圧送式のガーデンスプレーヤーは園芸用として売られていて、

水や除草剤などを霧状に撒いたり鉢植えの水やりに便利らしい。

種類も豊富なので色々調べた結果、お手軽なのは1Lのロングノ

ズル式。

手持ち式の2Lは重いという感想もチラホラ見かけた。

他にも地面直置き式や背負い式なども有って迷うほどだった。

直噴構造。

方向自在のロングノズル。

主にバイクの洗車用として買いたかったからロングノズル付きを

選んだのだ。

噴射幅は先端のノズル部分で変えられる。

これが便利なのだ。

初めて使う物なので試行錯誤でやってみた。

カーシャンプーで洗車液を作る。

カーシャンプーの説明書きに水1Lでキャップ3杯と書いてあった

ので、試しに水300ccにキャップ1杯を混ぜてみた。

リアフェンダー裏が一番やっかいな場所。

台風後の泥道などで土汚れが溜まりやすく、しかも水洗いしにく

いのだ。

噴霧器で洗車液を吹き付けてみた。

ロングノズルのおかげで奥まで届きやすい。

噴霧器のタンク内が空になるまであっちこっち吹いてスポンジや

ブラシで汚れを浮かす。

そして今度は1Lほど水を入れてからすすぎ行程。

先端の広がりと勢いを調整できるため、思ってた以上に早くて

楽に掃除できたよ。

綺麗になった。

オフロード車なんかにもお勧めできそう。

ついでにフロントブレーキキャリパー周辺も掃除。

ブレーキダストの汚れも簡単に掃除できた。

普段はウエスで軽い水拭きしかしないので、こんな細かい所は

年に2回程度しか掃除しなかったけれど、園芸噴霧器の導入で掃

除回数を増やしても良いかな?

ホームセンターの園芸用品売り場にあって入手がしやすく、水道

ホース式シャワーやバケツ洗車よりも水の消費が圧倒的に少なくて

良かったよ。

今回はたった1.3Lの水で洗車できた。

もちろん本来の使い方である園芸用として使えるし、年末の大掃

除に窓枠サッシの溝など工夫しだいで色々応用可能で便利そうだ。

以上、園芸用噴霧器で洗車してみたネタでした。