この年はホトトギスの鳴き声を聞くことがなかったが、ホオジロ、コジュケイが鳴きさけぶ。

染野の大池には家禽のガチョウそれともシナガチョウであろうか。

気持ち良さそうに水面を動き回る。

後日に判った水鳥は褐色タイプの「支那ガチョウ」だ。

突きだすような大きな鼻コブが特徴である。

支那ガチョウは夫婦の絆が強いと云われる。

そういうことから中国では新婚夫婦にプレゼントするらしいが、実は逆にカップリングが難しいとされる。

3年ぶりに訪れた葛城市染野の山麓下の大池(おいけ)の傍らに建之された特異な形のお堂がある。

一本の柱で支えたお堂は、その姿から傘堂と呼ばれている。

大和郡山藩主の本多政勝の家来であった吉弘統家(よしひろのりいえ)が、主君の菩提を弔うために延宝二年(1674)に建立した。

正式には「影堂」または「位牌堂」である。

その一本柱の建築構造は極めて珍しい。

傍らには元禄九年(1696)に建之された墓標もあり、「俗名 吉弘甚左衛門之尉統家」の刻印がある。

この場において毎年行われている八朔法要がある。

かつては8月1日であったが、新暦の9月1日の営み。

いつしか9月初めの日曜日になった灌漑の大池を造った際に土木工事で亡くなった人を弔う法要である。

法要はともかくこの日は傘堂に参拝者がやってくる。

訪れる人たちは、県内はもとより和歌山、神戸、大阪、京都からもやってくる。

時間は特に決まっているわけでもなく、参拝者が選ぶ自由な時間帯。

最初に訪れる時間帯はおよそ9時ごろ。

お顔を拝見すれば平成18年、22年にもお会いした男女4人に二人連れ。

来年で満願成就するという正方形の白いさらし布。

何枚もあるという。

男女4人組はかれこれ30年間も参り続けてきた。

成就したさらし布は枕の下に敷く、或いはお腹とか、身体の悪い処にあてると云う。

さらし布を腰につけて傘堂をぐるぐる回って願掛けをする。

四角い柱に向かって一礼、身体を反転して一礼して手を合わせる。

時計回りに三周して願掛けを終える作法は特に決まりはないようだ。

それぞれの思い思いで作法する願掛けはシモの世話にならずに極楽往生したいという安楽信仰である。

一年、一年参って五年目に満願成就のご朱印は傘堂を見守ってきたN氏と奥さんが受付をしていた。

初年は離苦生安楽の”無病祈願”で、2年目は”正念祈願”だ。

3年目は”晴朗祈願で、4年目になって”神祇祈願”。

5年目ともなればお礼参りの”廣済衆厄難”で満願成就する。

楽に往生できるようにと願いをかけるさらし布の朱印押しをされていたが、平成24年が最後になった。

受付を始めたのは30年以上も前のこと。

それ以前は傘堂の隣の家の座敷を借りて受付をしていた。

雨が降ったり、風が強いときはそうしていた。

その後は傘堂の傍でテントを張って受付をしていた。

自由に参拝は辛かろうと石光寺の先代住職が形式を調えて法要をしてきた。

その先代住職の弟さんがNさんだった。

平成22年に訪れたときに話していた身体の具合。

その後において悪化し、80歳の天寿を全うされた。

この場で出合ったNさんを弔って傘堂で合唱する。

そんな姿を捉えた知人の写真家の写真。

ありがたいひとこまである。

前年まで行われていた石光寺住職による法要もなくなった。

受付の場もないこの年の「傘堂祈願」。

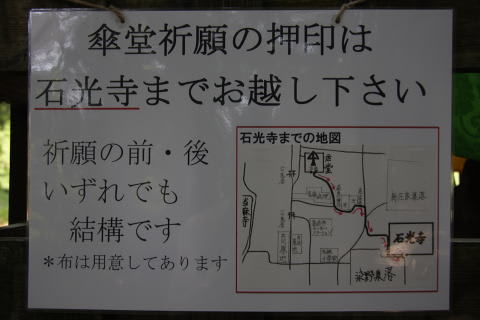

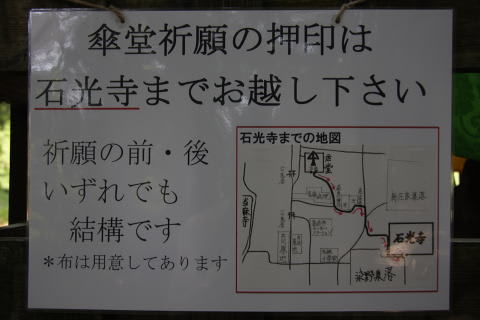

うろたえる参拝者のために掲げたご朱印の案内がある。

ぽっくり信仰は民間信仰。

自由な参拝はこうして元の状態に戻ったのであるが、ご朱印は場を替えて継承されることになった。

N家は石光寺の檀家。

奥さんは引き続きお寺でしているそうだ。

傘堂柱の一角には金銅仏の阿弥陀さんを安置し、五色の幕も揚げる。

それは石光寺の心の設え。

かつては幕もなかった。

参拝者たちが人目に晒されないようにという石光寺の心配りは今後も続けられるであろう。

参拝者の波が途切れた間は前述した大池を巡っていた。

展望が素晴らしい景観を拝見して下ったときのことだ。

汗びっしょりになって山を下ってきた男性と染野のことを話してくださる。

数分後にお互いに気がついた面識あるご主人は染野のWさん。

大池の八朔法要取材でたいへんお世話になったことを思い出した。

しばらくは3年ぶりの歓談だ。

再び戻った傘堂には婦人たちが訪れていた。

大阪府の東大阪や河内長野・滝畑、吹田などさまざま。

誘われた友人らとともにやってきたと云う。

途切れることなく次から次へと訪れる参拝者である。

傘堂内に入って柱に向かって手を合わせる。

反転して手を合わせる願掛け。

腰に付けたさらし布は信仰の印し。

家族の人数分も纏めて拝んだ人もおれば、友人の分も。

場合によっては亡くなられた人の顔を思い起こしてという人も。

願を掛けて叶えてくれた下半身を柱に押しつける。

その際には名前と住所を告げて手を合わせているという人も居る。

願掛けの作法は人それぞれであるが、今後も廃れることなく未来永劫まで継承されていくことであろう。

(H25. 5.14 EOS40D撮影)

染野の大池には家禽のガチョウそれともシナガチョウであろうか。

気持ち良さそうに水面を動き回る。

後日に判った水鳥は褐色タイプの「支那ガチョウ」だ。

突きだすような大きな鼻コブが特徴である。

支那ガチョウは夫婦の絆が強いと云われる。

そういうことから中国では新婚夫婦にプレゼントするらしいが、実は逆にカップリングが難しいとされる。

3年ぶりに訪れた葛城市染野の山麓下の大池(おいけ)の傍らに建之された特異な形のお堂がある。

一本の柱で支えたお堂は、その姿から傘堂と呼ばれている。

大和郡山藩主の本多政勝の家来であった吉弘統家(よしひろのりいえ)が、主君の菩提を弔うために延宝二年(1674)に建立した。

正式には「影堂」または「位牌堂」である。

その一本柱の建築構造は極めて珍しい。

傍らには元禄九年(1696)に建之された墓標もあり、「俗名 吉弘甚左衛門之尉統家」の刻印がある。

この場において毎年行われている八朔法要がある。

かつては8月1日であったが、新暦の9月1日の営み。

いつしか9月初めの日曜日になった灌漑の大池を造った際に土木工事で亡くなった人を弔う法要である。

法要はともかくこの日は傘堂に参拝者がやってくる。

訪れる人たちは、県内はもとより和歌山、神戸、大阪、京都からもやってくる。

時間は特に決まっているわけでもなく、参拝者が選ぶ自由な時間帯。

最初に訪れる時間帯はおよそ9時ごろ。

お顔を拝見すれば平成18年、22年にもお会いした男女4人に二人連れ。

来年で満願成就するという正方形の白いさらし布。

何枚もあるという。

男女4人組はかれこれ30年間も参り続けてきた。

成就したさらし布は枕の下に敷く、或いはお腹とか、身体の悪い処にあてると云う。

さらし布を腰につけて傘堂をぐるぐる回って願掛けをする。

四角い柱に向かって一礼、身体を反転して一礼して手を合わせる。

時計回りに三周して願掛けを終える作法は特に決まりはないようだ。

それぞれの思い思いで作法する願掛けはシモの世話にならずに極楽往生したいという安楽信仰である。

一年、一年参って五年目に満願成就のご朱印は傘堂を見守ってきたN氏と奥さんが受付をしていた。

初年は離苦生安楽の”無病祈願”で、2年目は”正念祈願”だ。

3年目は”晴朗祈願で、4年目になって”神祇祈願”。

5年目ともなればお礼参りの”廣済衆厄難”で満願成就する。

楽に往生できるようにと願いをかけるさらし布の朱印押しをされていたが、平成24年が最後になった。

受付を始めたのは30年以上も前のこと。

それ以前は傘堂の隣の家の座敷を借りて受付をしていた。

雨が降ったり、風が強いときはそうしていた。

その後は傘堂の傍でテントを張って受付をしていた。

自由に参拝は辛かろうと石光寺の先代住職が形式を調えて法要をしてきた。

その先代住職の弟さんがNさんだった。

平成22年に訪れたときに話していた身体の具合。

その後において悪化し、80歳の天寿を全うされた。

この場で出合ったNさんを弔って傘堂で合唱する。

そんな姿を捉えた知人の写真家の写真。

ありがたいひとこまである。

前年まで行われていた石光寺住職による法要もなくなった。

受付の場もないこの年の「傘堂祈願」。

うろたえる参拝者のために掲げたご朱印の案内がある。

ぽっくり信仰は民間信仰。

自由な参拝はこうして元の状態に戻ったのであるが、ご朱印は場を替えて継承されることになった。

N家は石光寺の檀家。

奥さんは引き続きお寺でしているそうだ。

傘堂柱の一角には金銅仏の阿弥陀さんを安置し、五色の幕も揚げる。

それは石光寺の心の設え。

かつては幕もなかった。

参拝者たちが人目に晒されないようにという石光寺の心配りは今後も続けられるであろう。

参拝者の波が途切れた間は前述した大池を巡っていた。

展望が素晴らしい景観を拝見して下ったときのことだ。

汗びっしょりになって山を下ってきた男性と染野のことを話してくださる。

数分後にお互いに気がついた面識あるご主人は染野のWさん。

大池の八朔法要取材でたいへんお世話になったことを思い出した。

しばらくは3年ぶりの歓談だ。

再び戻った傘堂には婦人たちが訪れていた。

大阪府の東大阪や河内長野・滝畑、吹田などさまざま。

誘われた友人らとともにやってきたと云う。

途切れることなく次から次へと訪れる参拝者である。

傘堂内に入って柱に向かって手を合わせる。

反転して手を合わせる願掛け。

腰に付けたさらし布は信仰の印し。

家族の人数分も纏めて拝んだ人もおれば、友人の分も。

場合によっては亡くなられた人の顔を思い起こしてという人も。

願を掛けて叶えてくれた下半身を柱に押しつける。

その際には名前と住所を告げて手を合わせているという人も居る。

願掛けの作法は人それぞれであるが、今後も廃れることなく未来永劫まで継承されていくことであろう。

(H25. 5.14 EOS40D撮影)