毎月の1日は「ツイタチオコナイ」」という三郷町勢野(せや)の座中たち。

だが、3月3日は、田んぼの準備に豊作を願う宮座行事。

元々は「日待ち」行事であった、という三日オコナイ。

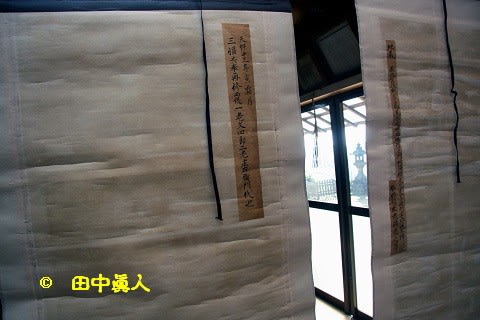

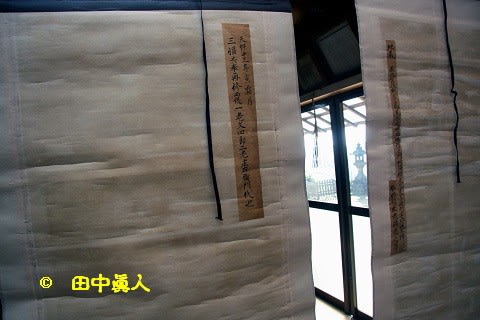

勢野の宮座七人衆が持ち廻り、一老、二老が掛け軸を張って整える。

現在は、薬隆寺(やくりゅじ)八幡神社の営みであるが、平成2年までは、当番の家でしていた。

境内に絵馬殿・参籠所ができたことから場を移し、一老、二老、三老が役に就いたそうだ。

ここ勢野の行事を拝見するのは4年ぶり。

平成26年10月25日に行われたマツリの御湯以来である。

この日の行事を勤められる神職はOさん。

マツリの御湯を拝見したその年の4月から任に就いている。

4年ぶりの取材に恐縮する。

平成24年に第三版を発行された『三郷路(みさとじ)ふるさと散歩-文化財と史蹟のガイドブック-』によれば、3月3日に行われる三日オコナイは「幕渡し」とも呼ばれていた。

この日に掲げる4幅の仏画は、旧薬隆寺にあったという阿弥陀三尊来迎図・阿弥陀如来像・地蔵菩薩像・孔雀明王像である。

年に一度の三日オコナイに張る幕を持ち廻り、引き継いでいたと考えられる。

掛図の前に設えた祭壇に四つの膳(※かつては当番家の婦人が調理)が並ぶ。

花を立ててお茶も揃えていた。

仏さんに供える膳料理は、五品。

中央の椀に煮豆、右上は白飯の仏飯。

右下は椎茸や人参、大根を炊いた煮しめ。

左上の茶葉にその下がほうれん草のおひたし。

お箸は仏さん側に置くから、仏飯は仏さんから見れば手前になるので、写真を上下返しで見ていただきたい。

お神酒を供えてこれより始まる神事ごと。

祓詞にお祓いをされる神職。

神妙な面持ちで儀式に参列する一老、二老、三老の3人である。

少し間を開けて一老が動く。

ローソクに線香の火付け。

それぞれ4仏に灯したら、下げたお神酒を一杯ずつ注ぐ。

これより始まる般若心経。

導師一老とともに皆が揃って般若心経を三巻唱える。

丁度そのときに到着した宮さんの副総代のUさんも加わって心経を唱えていた。

Uさんと初めてお会いしたのは、平成26年7月14日に行われた北垣内の天王祭りである。

なにかとお世話になっていたUさん。

心経を終えて振り返ったとき、私と顔を合わせるなり、よー来てくれたと声をかけてくれた。

4年間も空白期があったにもかかわらず覚えてくださっていたのが嬉しい。

ちなみに4幅の仏画である。

左から二老預かりの地蔵菩薩像(※大和郡山市金剛山寺本尊の矢田地蔵尊彫像模)。

左2番目は一老預かりの阿弥陀如来像。

その右の阿弥陀三尊来迎図(※従観音・勢至菩薩)も一老預かり。

右端の仏画は三老預かりの孔雀明王像。

『三郷路(みさとじ)ふるさと散歩-文化財と史蹟のガイドブック-』によれば、いずれも600年前の室町期の制作とされる。

座中の了解を得て仏画の背面を見せていただいた。

時期は不明であるが、修復する前にあった墨書文を切り取り、それを貼っていた。

地蔵菩薩像の墨書文は「奉 修覆所者為見明大姉西佛襌定門尼追善旦所逆修施主浄心セ 勢野村座衆講衆之尊」である。

もう一幅の阿弥陀如来像にも修復前の墨書文を貼ってあった。

その文字に年代記銘がある。

「天保十三年虎霜月」とあるから、西暦1842年、壬寅の天保十三年十一月になる。

「三幅共奉 再修覆一老文四郎二老庄右衛門他也」だ。

いずれも勢野の東ノ座衆の長老らが調達、寄進したもの。

また、時期は不明だが、かつては尼寺だったと想定されようか。

なお、旧薬隆寺(やくりゅうじ)の本尊、薬師如来坐像は、近くに建つ勢谷寺(せいこくじ)に安置されているそうだ。

取材を終えて境内に建つ浅間社を拝見した。

Uさんが話していた北垣内の牛頭天王社。

末社の浅間社に納めていると云っていたので格子窓から眺めさせてもらった。

扉は締まっているからその姿は拝見できない。

また、浅間社の行事も特にないと話してくれた。

(H30. 3. 3 EOS40D撮影)

だが、3月3日は、田んぼの準備に豊作を願う宮座行事。

元々は「日待ち」行事であった、という三日オコナイ。

勢野の宮座七人衆が持ち廻り、一老、二老が掛け軸を張って整える。

現在は、薬隆寺(やくりゅじ)八幡神社の営みであるが、平成2年までは、当番の家でしていた。

境内に絵馬殿・参籠所ができたことから場を移し、一老、二老、三老が役に就いたそうだ。

ここ勢野の行事を拝見するのは4年ぶり。

平成26年10月25日に行われたマツリの御湯以来である。

この日の行事を勤められる神職はOさん。

マツリの御湯を拝見したその年の4月から任に就いている。

4年ぶりの取材に恐縮する。

平成24年に第三版を発行された『三郷路(みさとじ)ふるさと散歩-文化財と史蹟のガイドブック-』によれば、3月3日に行われる三日オコナイは「幕渡し」とも呼ばれていた。

この日に掲げる4幅の仏画は、旧薬隆寺にあったという阿弥陀三尊来迎図・阿弥陀如来像・地蔵菩薩像・孔雀明王像である。

年に一度の三日オコナイに張る幕を持ち廻り、引き継いでいたと考えられる。

掛図の前に設えた祭壇に四つの膳(※かつては当番家の婦人が調理)が並ぶ。

花を立ててお茶も揃えていた。

仏さんに供える膳料理は、五品。

中央の椀に煮豆、右上は白飯の仏飯。

右下は椎茸や人参、大根を炊いた煮しめ。

左上の茶葉にその下がほうれん草のおひたし。

お箸は仏さん側に置くから、仏飯は仏さんから見れば手前になるので、写真を上下返しで見ていただきたい。

お神酒を供えてこれより始まる神事ごと。

祓詞にお祓いをされる神職。

神妙な面持ちで儀式に参列する一老、二老、三老の3人である。

少し間を開けて一老が動く。

ローソクに線香の火付け。

それぞれ4仏に灯したら、下げたお神酒を一杯ずつ注ぐ。

これより始まる般若心経。

導師一老とともに皆が揃って般若心経を三巻唱える。

丁度そのときに到着した宮さんの副総代のUさんも加わって心経を唱えていた。

Uさんと初めてお会いしたのは、平成26年7月14日に行われた北垣内の天王祭りである。

なにかとお世話になっていたUさん。

心経を終えて振り返ったとき、私と顔を合わせるなり、よー来てくれたと声をかけてくれた。

4年間も空白期があったにもかかわらず覚えてくださっていたのが嬉しい。

ちなみに4幅の仏画である。

左から二老預かりの地蔵菩薩像(※大和郡山市金剛山寺本尊の矢田地蔵尊彫像模)。

左2番目は一老預かりの阿弥陀如来像。

その右の阿弥陀三尊来迎図(※従観音・勢至菩薩)も一老預かり。

右端の仏画は三老預かりの孔雀明王像。

『三郷路(みさとじ)ふるさと散歩-文化財と史蹟のガイドブック-』によれば、いずれも600年前の室町期の制作とされる。

座中の了解を得て仏画の背面を見せていただいた。

時期は不明であるが、修復する前にあった墨書文を切り取り、それを貼っていた。

地蔵菩薩像の墨書文は「奉 修覆所者為見明大姉西佛襌定門尼追善旦所逆修施主浄心セ 勢野村座衆講衆之尊」である。

もう一幅の阿弥陀如来像にも修復前の墨書文を貼ってあった。

その文字に年代記銘がある。

「天保十三年虎霜月」とあるから、西暦1842年、壬寅の天保十三年十一月になる。

「三幅共奉 再修覆一老文四郎二老庄右衛門他也」だ。

いずれも勢野の東ノ座衆の長老らが調達、寄進したもの。

また、時期は不明だが、かつては尼寺だったと想定されようか。

なお、旧薬隆寺(やくりゅうじ)の本尊、薬師如来坐像は、近くに建つ勢谷寺(せいこくじ)に安置されているそうだ。

取材を終えて境内に建つ浅間社を拝見した。

Uさんが話していた北垣内の牛頭天王社。

末社の浅間社に納めていると云っていたので格子窓から眺めさせてもらった。

扉は締まっているからその姿は拝見できない。

また、浅間社の行事も特にないと話してくれた。

(H30. 3. 3 EOS40D撮影)