村の伝統行事の数々を取材してきた桜井市の滝倉。

長谷寺の奥座敷とも呼ばれていた滝倉。

長谷寺からダムあがりの道よりも、天理の福住から、或いは西名阪国道・針テラスより南下し西へ。

福住からなら東の方角へ。

合流する地の旧都祁村の並松から南下。

38号線に沿って下る。

桜井市・小夫(おうぶ)の口からちょっと入った地が滝倉。

迷うことのない村の道。

のぼった三叉路を右折れ。

さらに左折れした地に瀧の蔵神社がある。

写真家のどなたも足を踏み入れたくなる見事な姿の一本桜がある。

県指定天然記念物の権現桜は雪が積もる日もあった。

大樹の権現桜を知る人は多いが、村の伝統行事を知る人は極端に少ない。

滝倉は、瀧ノ蔵の上の郷とも呼ばれる地。

年中行事は、実に多様であり、奥は深く、多彩な様相。

平成18年、この日も伺ったときも様々な行事を教えてくださった。

オコナイ、頭屋渡し、三日講、毛掛けヨロコビ、虫の祈祷。

薬師さんの会式、改名祝い、十三仏地蔵参り。

御分霊頭家入り祭、御シメ入り頭屋祭。

満願三日講、鬼の葬式、旧暦閏年の庚申さんのトアゲ。

節句のヒシモチ御供物、うるう年の塔場、アマヨロコビ。

先祖さんのタナ、風鎮祭、ツイタチゴハン、華参り、朔日参りの御供飯、再訪華参り。

かつてはこうだった、いう端午の節句にカラスノモチ。

そして本日は、歳祝いの米寿を祝う村の行事。

事前に話してくださった現一老のOさん。

88歳になられたご本人を村が祝う行事である歳祝いの米寿祝い。

神事の場は、瀧ノ蔵神社の拝殿。

祝いの宴は神社の参籠所内。

この年の1月4日に訪問した際、昼いちばんに行われる、と聞いていたので早めに着いていた。

大樹の権現桜に冬の様相を観ていたときに出会った村の女性。

この日の祝いに参席する、という。

瀧の蔵神社に向かう口にあたる小社に手を合わせていた。

鳥居下階段を上るところにある手水に手洗い。

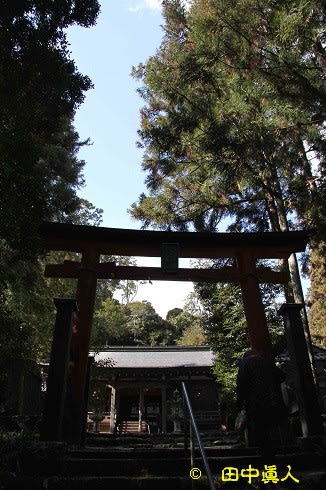

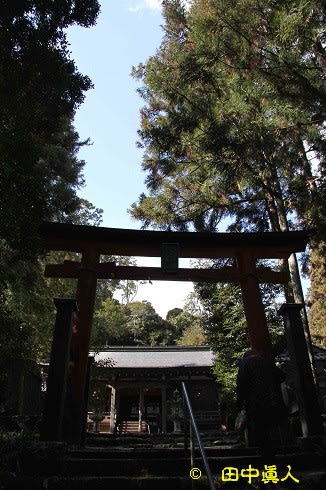

鬱蒼とした樹林に囲まれている瀧の蔵神社。

目の前に迫ってくるようだ。

そのときだ。

風呂敷に包んだ御供餅にお神酒を持ってきたHさん。

たしか四老だった、と思うが・・・

拝殿を上り、祭壇前に供えていた。

先に来ていた、本日の参席者たち。

右手の場で暖をとっていた。

正月明けてからの顔合わせだろうか。

積もる話題に語らう場が温かい。

コロナ禍であってもしなければならない村の行事。

祝いの神事は、外すわけにはいかない米寿の祝い。

かつては2月1日に行っていた。

その日は、2月の小正月の日であったが、集まりやすい直前の日曜日に移された。

拝殿前、といっても近々の特設的でなく、拝殿との間の境内空間向こうに設けた場に建つ瀧ノ蔵神社。

目を揚げた位置。

石垣の上に威風堂々としたお姿の社殿。

神さん側から見れば、拝殿を見下ろすように建てた拝殿。

一同は、時間ともなれば拝殿に上り、席に就いた。

これよりはじめる儀式は、歳祝いの儀。

祓の儀に祓詞。

御扉開けに、おーぉぉぉぉ・・。

警蹕は、森林、深山の遥か遠くまでに届いているだろう。

粛々と行われる献饌。

祝詞を奏上され、玉串奉奠。

現宮司は、数年前まで祭主をされていたI宮司の娘さんだ。

十数年、一老を務めながら、亡くなられるまで祭主を務めていたI宮司の跡を継ぎ、この年、この月より宮司を務めることになった。

と、同時に、前二老だったOさんは、座を繰り上がり一老に就いた。

88歳になられたOさんは、本日の歳寿ぎに迎えられ、玉串を捧げた。

撤饌、警蹕、閉扉を経て、歳寿ぎ神事を終えた一同は、参籠所に移動する。

その間に風呂敷に包んだ御供も下げて、参籠所の縁に並べた。

例年であれば、この御供餅は、直会を終えた直後に御供撒きをされるのだが、コロナ禍の状況では、密を避けて手渡しに替えた。

御供桶に盛った餅の数々。

見ると、ひと際大きい餅がある。

その餅は、平らな形。この餅は「ゴヘイモチ(※御幣餅)と、呼んでいた。

続く営みは、直会(なおらい)。

区長の挨拶に続いて、米寿祝いのOさんも、挨拶。

「本日は、米寿の祝いに・・・」などと、朗々と語られた。

なんと、その場に座るだけでもありがたいのに、区長からひとこと挨拶を願われた。

「滝倉に訪れるようになって早や20年。当時はまだ50歳だった私も頭が真っ白の坊主姿。この年に70歳に、Oさんは88歳。これからも、いや、いつまでもお元気でおられるよう祈念します」と、挨拶した。

酒杯に乾杯した語らいの場。

宴のさなかに動いた。

数個ずつの御供餅を袋詰め。

席に置いていく配布。

コロカ禍の対応に配る手段に切り替えられた。

1時間ほどの歳寿ぎ宴も無事に終えた村の人たち。

歳寿ぎのOさんも、またお家に戻っていった。

帰る際、O夫妻からいただいた紅白饅頭。

内祝いのしるしに「よーきてくれた」と受け取った米寿祝い。

餅に、下げた神饌も。

神さんに捧げた昆布にスルメもありがたく頂戴した。

この場を借りて感謝申し上げる次第だ。

(R3. 1.31 EOS7D/SB805SH撮影)

長谷寺の奥座敷とも呼ばれていた滝倉。

長谷寺からダムあがりの道よりも、天理の福住から、或いは西名阪国道・針テラスより南下し西へ。

福住からなら東の方角へ。

合流する地の旧都祁村の並松から南下。

38号線に沿って下る。

桜井市・小夫(おうぶ)の口からちょっと入った地が滝倉。

迷うことのない村の道。

のぼった三叉路を右折れ。

さらに左折れした地に瀧の蔵神社がある。

写真家のどなたも足を踏み入れたくなる見事な姿の一本桜がある。

県指定天然記念物の権現桜は雪が積もる日もあった。

大樹の権現桜を知る人は多いが、村の伝統行事を知る人は極端に少ない。

滝倉は、瀧ノ蔵の上の郷とも呼ばれる地。

年中行事は、実に多様であり、奥は深く、多彩な様相。

平成18年、この日も伺ったときも様々な行事を教えてくださった。

オコナイ、頭屋渡し、三日講、毛掛けヨロコビ、虫の祈祷。

薬師さんの会式、改名祝い、十三仏地蔵参り。

御分霊頭家入り祭、御シメ入り頭屋祭。

満願三日講、鬼の葬式、旧暦閏年の庚申さんのトアゲ。

節句のヒシモチ御供物、うるう年の塔場、アマヨロコビ。

先祖さんのタナ、風鎮祭、ツイタチゴハン、華参り、朔日参りの御供飯、再訪華参り。

かつてはこうだった、いう端午の節句にカラスノモチ。

そして本日は、歳祝いの米寿を祝う村の行事。

事前に話してくださった現一老のOさん。

88歳になられたご本人を村が祝う行事である歳祝いの米寿祝い。

神事の場は、瀧ノ蔵神社の拝殿。

祝いの宴は神社の参籠所内。

この年の1月4日に訪問した際、昼いちばんに行われる、と聞いていたので早めに着いていた。

大樹の権現桜に冬の様相を観ていたときに出会った村の女性。

この日の祝いに参席する、という。

瀧の蔵神社に向かう口にあたる小社に手を合わせていた。

鳥居下階段を上るところにある手水に手洗い。

鬱蒼とした樹林に囲まれている瀧の蔵神社。

目の前に迫ってくるようだ。

そのときだ。

風呂敷に包んだ御供餅にお神酒を持ってきたHさん。

たしか四老だった、と思うが・・・

拝殿を上り、祭壇前に供えていた。

先に来ていた、本日の参席者たち。

右手の場で暖をとっていた。

正月明けてからの顔合わせだろうか。

積もる話題に語らう場が温かい。

コロナ禍であってもしなければならない村の行事。

祝いの神事は、外すわけにはいかない米寿の祝い。

かつては2月1日に行っていた。

その日は、2月の小正月の日であったが、集まりやすい直前の日曜日に移された。

拝殿前、といっても近々の特設的でなく、拝殿との間の境内空間向こうに設けた場に建つ瀧ノ蔵神社。

目を揚げた位置。

石垣の上に威風堂々としたお姿の社殿。

神さん側から見れば、拝殿を見下ろすように建てた拝殿。

一同は、時間ともなれば拝殿に上り、席に就いた。

これよりはじめる儀式は、歳祝いの儀。

祓の儀に祓詞。

御扉開けに、おーぉぉぉぉ・・。

警蹕は、森林、深山の遥か遠くまでに届いているだろう。

粛々と行われる献饌。

祝詞を奏上され、玉串奉奠。

現宮司は、数年前まで祭主をされていたI宮司の娘さんだ。

十数年、一老を務めながら、亡くなられるまで祭主を務めていたI宮司の跡を継ぎ、この年、この月より宮司を務めることになった。

と、同時に、前二老だったOさんは、座を繰り上がり一老に就いた。

88歳になられたOさんは、本日の歳寿ぎに迎えられ、玉串を捧げた。

撤饌、警蹕、閉扉を経て、歳寿ぎ神事を終えた一同は、参籠所に移動する。

その間に風呂敷に包んだ御供も下げて、参籠所の縁に並べた。

例年であれば、この御供餅は、直会を終えた直後に御供撒きをされるのだが、コロナ禍の状況では、密を避けて手渡しに替えた。

御供桶に盛った餅の数々。

見ると、ひと際大きい餅がある。

その餅は、平らな形。この餅は「ゴヘイモチ(※御幣餅)と、呼んでいた。

続く営みは、直会(なおらい)。

区長の挨拶に続いて、米寿祝いのOさんも、挨拶。

「本日は、米寿の祝いに・・・」などと、朗々と語られた。

なんと、その場に座るだけでもありがたいのに、区長からひとこと挨拶を願われた。

「滝倉に訪れるようになって早や20年。当時はまだ50歳だった私も頭が真っ白の坊主姿。この年に70歳に、Oさんは88歳。これからも、いや、いつまでもお元気でおられるよう祈念します」と、挨拶した。

酒杯に乾杯した語らいの場。

宴のさなかに動いた。

数個ずつの御供餅を袋詰め。

席に置いていく配布。

コロカ禍の対応に配る手段に切り替えられた。

1時間ほどの歳寿ぎ宴も無事に終えた村の人たち。

歳寿ぎのOさんも、またお家に戻っていった。

帰る際、O夫妻からいただいた紅白饅頭。

内祝いのしるしに「よーきてくれた」と受け取った米寿祝い。

餅に、下げた神饌も。

神さんに捧げた昆布にスルメもありがたく頂戴した。

この場を借りて感謝申し上げる次第だ。

(R3. 1.31 EOS7D/SB805SH撮影)