「私がとらえた大和の民俗」写真展に、10年間もご一緒してくださった写真家のMさん。

なんと、3年も続けて拝観しているという。

前日の7日から開催される戦時中の暮らし民俗展示を見たく出かけると伝えてくださり、同行することにした。

先に拝見した、臼井家住宅。

扉のすべてを開けて風通し。

おかげさんで、開かずの扉の向こうに仏壇も拝見できてよかったが、空気が流れない日は、堪える。

屋外の熱気が古民家まで入り込みに、打ち合わせは不向きと思った古民家。

涼しくなるのは、8月末、いや9月に入った中ごろにならんと、耐えられないのでは、と思った。

戦争展は、そのほとんどが悲惨さを訴え、戦争撲滅、二度と・・という類が多く、足を運ぶことはなかった。

戦争体験はないが、おふくろが若かったころの体験談に、その恐ろしさは、映画やテレビなどで映し出される映像と重なり、わが身も体験したかのようになっていた。

米軍艦載機が、田畑にいたおふくろに機銃掃射。

パンパンパン・・乾いた銃声音に、田畑を走って逃げていたおふくろの両サイドに・・・タタタタタ・・・。

生きた心地はなかった、と話していたが、いつしか口を閉ざすようになった。

91歳で亡くなった大おばあさんは、大阪市内のど真ん中の東区瓦町で呉服屋を営んでいたお嬢さん。

結婚して親父を生んだその地で暮らしていたが、戦争末期の大阪大空襲に焼け出された罹災民。

その地は大阪・住之江。

罹災者住宅の大阪市営住宅。

大阪南部の富田林で米軍艦載機の銃器に追い廻されたおふくろと暮らし、私が生まれた。

それからずっとが、貧困生活だった。

ご近所のほとんどの人が罹災者。

悲惨さを体験した人々に思いだしたくない事実もある。

先に拝見したのは、臼井家民家の奥の間が扉解放され仏壇が見えるようになっていたから思わず携帯写真で撮っていた。

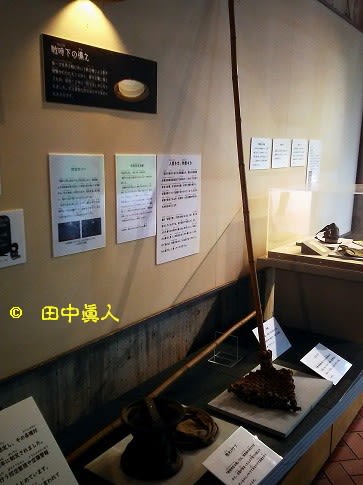

それから移動、拝見した本館内のミニ展示コーナー「戦時下のくらし」。

令和3年8月7日から同月29日まで展示していた会場は、耐震工事を終えてリニューアルした本館内である。

子ども・大人分けの展示もあるが、比較するものがあればより一層記憶に残る展示になる。

できるなら一枚一枚の展示に、例えば戦争がはじまった年、終わった年とか、また世界的な動きに日本はどう対応し戦争に向かったのか。

戦争をまったく知らない子どもたちに、画一的に教える学校教育の枠内に収める緒ではなく、なぜ、戦時中の暮らしにこの道具が必要になったのか・・・

創意工夫された判断などを伝えることで、そうか、そういう時代だったからこそ生まれた道具を学ぶ展示。

悲惨さばかりを植え付けるような展示でなく、当時の人たちはどう考えどう暮らしたのか、それはなぜにその考えに至ったのか、あらためて認識を広げる展示に、学芸員のTさんと話し合っていた。

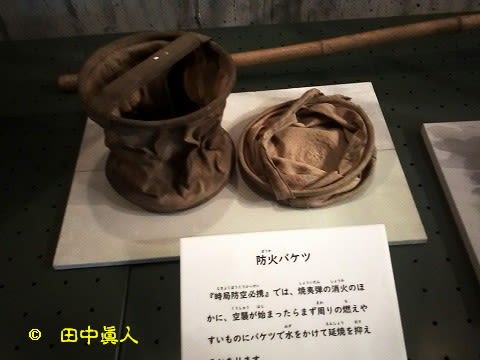

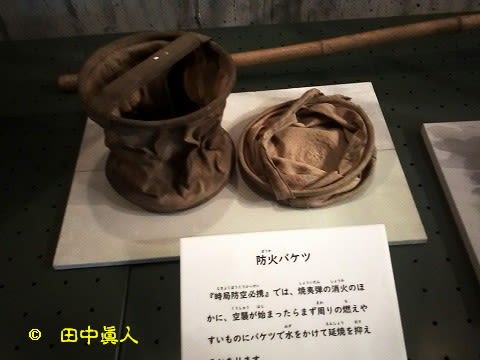

防火バケツは耐火布製。

説明に「“時局防空”必携では、焼夷弾の消火のほかに、空襲がはじまったら、まず周りの燃えやすいものに水をかけて、延焼を抑える」と、あった。

現在のアウトドア商品と同じような形の防火バケツである。

実は、暮らしの民俗に布製のバケツを遺していた民家を訪れたことがある。

今でも、使えそうな布製バケツ。

遺していた民家は、いずれもかつては大庄屋のお家だった。

1カ所は、県内桜井市・小夫。

もう1カ所が、県内宇陀市・榛原柳。

灯火管制の灯りは、布で覆っていたわけじゃなかったんだ。

戦時下の備え説明に「第一次世界大戦において航空機による都市襲撃が行われたことから、都市空襲に備えるため、昭和12年に”防空法”が公布された。灯火管制も防空法の中で定められた」と、ある。

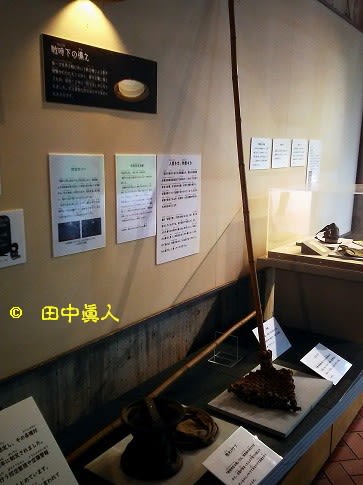

その前下に展示していた長い棒をもつ道具。

近づいてわかってきた。

形からして箒である。

網目に編んだ掃き道具の箒?。

一見して、それがどのような場合に防火道具になるんだろうか。

名称は”火はたき”。

掃く方じゃなくて、はたく道具だった。

「空襲で焼夷弾が落ちてきたら、水や砂をかけて消火にあたりますが、周辺に飛び散る火の粉を水で濡らした”火はたき”で、たたき消した」。

その”火はたき”は家にあったというMさん。

それが、消火道具だったとは・・・、と思いだされた。

この丸い道具はなんだ。

一瞬、戸惑った円形の道具は、”文化パンヤキ“。

そう、この中にパン生地を入れて焼く道具。

パン焼き器の説明に「直火で熱して焼き上げるパン焼き器。戦後も食糧難が続いていたので、パン食が普及しました。パン焼き器の材料は、航空機に使われていたジュラルミンを転用して造られた」、とあった。

初見のパン焼き器、面白いことに” 特製”の文字だけが右読みになっていた。

一升瓶でつくる“どぶろく”つくり?も展示していた。

「昭和16年、コメは配給制になり、政府は7分搗き白米の販売を禁止しました。配給されたコメは、家庭精米するために、唐臼(※からうす)がない家は、一升瓶を使って精米しました」と、ある。

そうなんだ。

この展示で思いだした“どぶろく”つくりではなかったんだ。

白黒映画に見た、棒で搗く一升瓶のシーンは、ずっと“どぶろく”つくりと、思っていたんだわ。

誤っていた記憶認識は払しょくしやんとあかんな。

右側に立てていた展示物。

そういえば、出征軍人之家札って見たことあるような気がする。

また、左側の展示は手押しポンプの”空気入れ“。

展示物は、昭和19年に購入されたもの。

ポンプ部分が竹でできている。

つまりは、材料の鉄が入手できない戦時中。

鉄の代用に竹がある。

解説に「代用品は、”輸入材料に頼らず、身近な材料でも作れる”という、技術力を示す意味合いもありました」と、あった。

次の展示は下駄だ。

それにしてもちょっと変わった下駄。

その名も”八割” 草履。

見た目の形は下駄であるが、草履。

「戦時中、物資が不足していた時につくられたときにつくられた草履です。小材を継ぎ合わせ、表は竹皮を編んでつくられています」と、あったが、よく見れば履く足の部分が竹の皮で、地面を蹴る部分は木材。

二層構造の下駄でいいんじゃないかな。

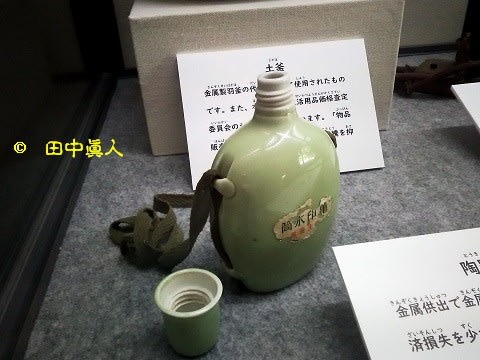

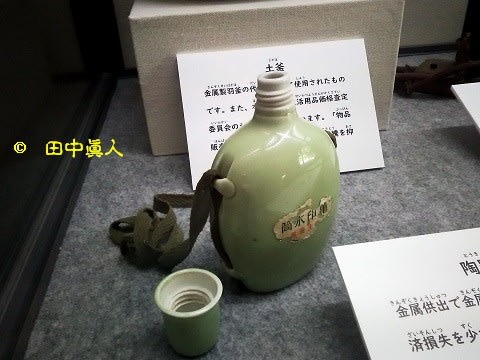

なるほどと思ったのは、陶器製のキャップのネジ穴。

陶器は焼成に縮むが、こんなに上手くできるコツは、どのような技術があったのだろうか。

そのほかに、米搗き、豆柄落としなどの展示もあった盛りだくさんの「戦時下のくらし」の展示コーナー。

体験者であろうが、非体験者であっても、当時の暮らしの民俗を学ぶことができた。

次のワークショップは9月26日と10月24日。・・・ 終了しました

いずれも日曜日。

ショップ思考する作業場もできたから、と見学した。

ところで、Mさんの奥さんは桜井市柏森。

近隣村落の白木も和田もみなサシサバがあった、という。

仏壇か、なにかに供えたサシサバは、まず親が食べるので酒びたし。

子供も食べたが酔っぱらったとか。

サシサバを売っていた処は和田へ行く道のカーブ道にあったタバコ屋さん(※まほろば湖の口ノ倉橋手前の・・)。

かつてなんでも売っている店だった。

また、箸中はサシサバでなく、かつてはトビウオだった、と話してくれた。

(R3. 8. 8 SB805SH撮影)

なんと、3年も続けて拝観しているという。

前日の7日から開催される戦時中の暮らし民俗展示を見たく出かけると伝えてくださり、同行することにした。

先に拝見した、臼井家住宅。

扉のすべてを開けて風通し。

おかげさんで、開かずの扉の向こうに仏壇も拝見できてよかったが、空気が流れない日は、堪える。

屋外の熱気が古民家まで入り込みに、打ち合わせは不向きと思った古民家。

涼しくなるのは、8月末、いや9月に入った中ごろにならんと、耐えられないのでは、と思った。

戦争展は、そのほとんどが悲惨さを訴え、戦争撲滅、二度と・・という類が多く、足を運ぶことはなかった。

戦争体験はないが、おふくろが若かったころの体験談に、その恐ろしさは、映画やテレビなどで映し出される映像と重なり、わが身も体験したかのようになっていた。

米軍艦載機が、田畑にいたおふくろに機銃掃射。

パンパンパン・・乾いた銃声音に、田畑を走って逃げていたおふくろの両サイドに・・・タタタタタ・・・。

生きた心地はなかった、と話していたが、いつしか口を閉ざすようになった。

91歳で亡くなった大おばあさんは、大阪市内のど真ん中の東区瓦町で呉服屋を営んでいたお嬢さん。

結婚して親父を生んだその地で暮らしていたが、戦争末期の大阪大空襲に焼け出された罹災民。

その地は大阪・住之江。

罹災者住宅の大阪市営住宅。

大阪南部の富田林で米軍艦載機の銃器に追い廻されたおふくろと暮らし、私が生まれた。

それからずっとが、貧困生活だった。

ご近所のほとんどの人が罹災者。

悲惨さを体験した人々に思いだしたくない事実もある。

先に拝見したのは、臼井家民家の奥の間が扉解放され仏壇が見えるようになっていたから思わず携帯写真で撮っていた。

それから移動、拝見した本館内のミニ展示コーナー「戦時下のくらし」。

令和3年8月7日から同月29日まで展示していた会場は、耐震工事を終えてリニューアルした本館内である。

子ども・大人分けの展示もあるが、比較するものがあればより一層記憶に残る展示になる。

できるなら一枚一枚の展示に、例えば戦争がはじまった年、終わった年とか、また世界的な動きに日本はどう対応し戦争に向かったのか。

戦争をまったく知らない子どもたちに、画一的に教える学校教育の枠内に収める緒ではなく、なぜ、戦時中の暮らしにこの道具が必要になったのか・・・

創意工夫された判断などを伝えることで、そうか、そういう時代だったからこそ生まれた道具を学ぶ展示。

悲惨さばかりを植え付けるような展示でなく、当時の人たちはどう考えどう暮らしたのか、それはなぜにその考えに至ったのか、あらためて認識を広げる展示に、学芸員のTさんと話し合っていた。

防火バケツは耐火布製。

説明に「“時局防空”必携では、焼夷弾の消火のほかに、空襲がはじまったら、まず周りの燃えやすいものに水をかけて、延焼を抑える」と、あった。

現在のアウトドア商品と同じような形の防火バケツである。

実は、暮らしの民俗に布製のバケツを遺していた民家を訪れたことがある。

今でも、使えそうな布製バケツ。

遺していた民家は、いずれもかつては大庄屋のお家だった。

1カ所は、県内桜井市・小夫。

もう1カ所が、県内宇陀市・榛原柳。

灯火管制の灯りは、布で覆っていたわけじゃなかったんだ。

戦時下の備え説明に「第一次世界大戦において航空機による都市襲撃が行われたことから、都市空襲に備えるため、昭和12年に”防空法”が公布された。灯火管制も防空法の中で定められた」と、ある。

その前下に展示していた長い棒をもつ道具。

近づいてわかってきた。

形からして箒である。

網目に編んだ掃き道具の箒?。

一見して、それがどのような場合に防火道具になるんだろうか。

名称は”火はたき”。

掃く方じゃなくて、はたく道具だった。

「空襲で焼夷弾が落ちてきたら、水や砂をかけて消火にあたりますが、周辺に飛び散る火の粉を水で濡らした”火はたき”で、たたき消した」。

その”火はたき”は家にあったというMさん。

それが、消火道具だったとは・・・、と思いだされた。

この丸い道具はなんだ。

一瞬、戸惑った円形の道具は、”文化パンヤキ“。

そう、この中にパン生地を入れて焼く道具。

パン焼き器の説明に「直火で熱して焼き上げるパン焼き器。戦後も食糧難が続いていたので、パン食が普及しました。パン焼き器の材料は、航空機に使われていたジュラルミンを転用して造られた」、とあった。

初見のパン焼き器、面白いことに” 特製”の文字だけが右読みになっていた。

一升瓶でつくる“どぶろく”つくり?も展示していた。

「昭和16年、コメは配給制になり、政府は7分搗き白米の販売を禁止しました。配給されたコメは、家庭精米するために、唐臼(※からうす)がない家は、一升瓶を使って精米しました」と、ある。

そうなんだ。

この展示で思いだした“どぶろく”つくりではなかったんだ。

白黒映画に見た、棒で搗く一升瓶のシーンは、ずっと“どぶろく”つくりと、思っていたんだわ。

誤っていた記憶認識は払しょくしやんとあかんな。

右側に立てていた展示物。

そういえば、出征軍人之家札って見たことあるような気がする。

また、左側の展示は手押しポンプの”空気入れ“。

展示物は、昭和19年に購入されたもの。

ポンプ部分が竹でできている。

つまりは、材料の鉄が入手できない戦時中。

鉄の代用に竹がある。

解説に「代用品は、”輸入材料に頼らず、身近な材料でも作れる”という、技術力を示す意味合いもありました」と、あった。

次の展示は下駄だ。

それにしてもちょっと変わった下駄。

その名も”八割” 草履。

見た目の形は下駄であるが、草履。

「戦時中、物資が不足していた時につくられたときにつくられた草履です。小材を継ぎ合わせ、表は竹皮を編んでつくられています」と、あったが、よく見れば履く足の部分が竹の皮で、地面を蹴る部分は木材。

二層構造の下駄でいいんじゃないかな。

なるほどと思ったのは、陶器製のキャップのネジ穴。

陶器は焼成に縮むが、こんなに上手くできるコツは、どのような技術があったのだろうか。

そのほかに、米搗き、豆柄落としなどの展示もあった盛りだくさんの「戦時下のくらし」の展示コーナー。

体験者であろうが、非体験者であっても、当時の暮らしの民俗を学ぶことができた。

次のワークショップは9月26日と10月24日。・・・ 終了しました

いずれも日曜日。

ショップ思考する作業場もできたから、と見学した。

ところで、Mさんの奥さんは桜井市柏森。

近隣村落の白木も和田もみなサシサバがあった、という。

仏壇か、なにかに供えたサシサバは、まず親が食べるので酒びたし。

子供も食べたが酔っぱらったとか。

サシサバを売っていた処は和田へ行く道のカーブ道にあったタバコ屋さん(※まほろば湖の口ノ倉橋手前の・・)。

かつてなんでも売っている店だった。

また、箸中はサシサバでなく、かつてはトビウオだった、と話してくれた。

(R3. 8. 8 SB805SH撮影)