知人のNさんがご自身のHPに挙げていた行事がある。

彼とはずいぶんご無沙汰しているが賀状のやり取りは続けてきた。

今年の賀状のコメントに「今年は5歳になる戌年生まれになった」と伝えていた。

5歳の戌年とは・・・。

彼らしい年齢の表現である。

戌年生まれに違いない。

5歳ということは・・今年は戌年。

繰り下がって数えて5×12干支になるわけだから、ずばり昭和33年生まれの60歳の年。

とうとう彼も還暦を迎えることになった。

仕事が忙しくなってきたからと云ってそれまで熱心に取り組んでいた民俗に関する写真撮りがストップしたままになっている。

尤も6年前に、それを理由に7年も続いている奈良県立民俗博物館で開催している「私がとらえた大和の民俗」の参加を辞退した。

実際は、少しの休みを利用して出かけているかもしれないが、HPの「

大和フォト歳時記」の更新は平成25年以降の動きはない。

尤も実態実質は平成18年の更新が最後になっている。

彼が挙げた行事に「

佐紀東の火鎮」がある。

男性9人が弓、矢、供物などを手にして神社を出発した。

一行はどれぐらいの距離を歩いたのかわからないが、三つの砂盛りをした地に到着する。

白衣を着用した村神主らしき人が先導役のようだ。

砂盛りすべてに大幣を立てて、空中に向けて矢を放つ。

天を射る作法である。

その次は下方に向けて。

地を打つ矢である。

ただ、興味深いのはその映像にある的である。

的は竹の棒に取り付けた構造。

それを中央の砂盛りに的がむき出しになるように据えている。

その的を目がけて矢を射っているように見える。

所作はそれだけにようだが、これまで県内各地で行われている「ケイチン」行事から推定するに、天、地、東、西、南、北、的の順で打っているように思えるのだが・・。

彼のHPにはその行事に関する記事は書いていない。

ならば、訪ねてみたいと思ってから数年も経った。

彼が「佐紀東の火鎮」をとらえた映像は平成20年の2月2日である。

あれから10年も経過している。思い立って重い腰をあげて、その地を訪ねる。

経過年数を考えれば、何らかの変容があるかもしれない・・。

実は、「佐紀東の火鎮」をとらえたもう一人の知人がいる。

Sさんもまた、前述した「私がとらえた大和の民俗」の参加者である。

彼女もまた「

佐紀東町 葛木神社の火鎮祭」を取材していたのだ。

とらえる映像は、Nさんの映像とは違う角度でとらえたものだ。

また、所作をする人たちを神主、八人衆と紹介していた。

本社殿にマトウチ祭具を奉ってお祓い。

八人衆にもお祓い。

時間帯は朝のようだが、陽は昇っているように思える時間帯。

神さんに祝詞奏上されたことは書いていない。

あるのは、大日如来堂で唱える般若心経である。

不思議な在り方である。

また、弓場用に供える御膳桶もある。

弓場で所作をする矢打ちの方角は、天と地に東、西、南、北。

そして、その年の恵方の方角に的へと打つ矢っつの方向とあった。

所作はそれぐらいだが、気になるコメントがあった。

それは、八人衆はいずれ四人になる、ということだ。

取材された日は平成22年の1月31日だった。

Nさんがとらえてから2年の間に変化の前触れが気にかかる。

いずれにしてお二人がとらえた地はどこであるのか。

取材する気になったもう一つのきっかけがある。

今月の1月4日である。

第16回目の写真展をしていたカメラのキタムラ奈良南店でばったりお会いしたFさん。

久しぶりのご対面に驚いたものだが、後日の7日に電話をしてくださった。

それが佐紀町葛木神社で行われる火鎮祭行事であった。

日程、時間を教えてくださったが、生憎のところのダブルブッキングになってしまうので、翌年廻しとさせてもらい断った。

ところが、当初予定であった習俗取材は先方さんの都合でできなくなってしまった。

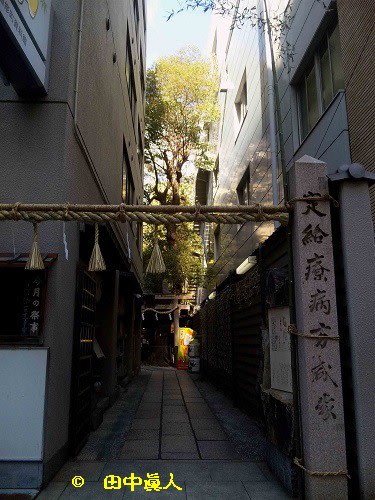

ならば、と思い起こして出かけた佐紀町葛木神社の所在地探し、である。

ネット地図に載っていた神社の所在地。

どこらへんになるのか、すぐにわかった。

当地西にある神社行事のいくつかは取材したことがある。

ところが東になる葛木神社は、まったくもってこれまで行ったことのない地であるが、その地よりさらに足を伸ばした東の地に「水上池」がある。

この辺りは何年か前に

野鳥観察をしていた場所。

馴染みはあるが、池から西の集落は入ったことがなかった。

平城京跡にある第一次大極殿より東にある信号を北に向かう。

その街道は歌姫街道。かつて何度も走った道だから迷うことはない。

さて、佐紀町の集落である。

だいたいの土地感覚があるので、集落に入るが車を停める処が見当たらない。

葛木神社はすぐに見つかったが、どなたも居ない。

冷たい風が吹くなかの人探し。

西に人が動く気配があった。

車を停めて声をかけたが、行事どころか神社も存じないという婦人。

家は神社より西百メートルも行かない地であったが・・。

神社前にある旧家。

呼び鈴がなく、大声を揚げたが、届かなかったようだ。

仕方なく畑地が拡がる南の地に移動する。

たまたま畑の方から携行型荷物車を曳きながら歩いていた高齢の婦人に声をかけた。

火鎮祭のこともご存じであった婦人の話しによれば、行事日を聞けば、二日後の日曜日。

それは村のとんど焼きで朝の6時に点火するという。

そのとんど焼き終えた神社境内を綺麗に掃除してから火鎮祭をしていると話してくれた。

その婦人はすぐ近くの弓打ち場も教えてくださる。

砂盛りは三つ分けではなく、ひと盛りである。

運んできた軽トラの荷台から落としたように見える。

行事をされる八人衆若しくは神主に挨拶しておきたいと伝えたら、現神主は集落南の方だが、わかり難い所におられるので、昨年まで神主勤めをした総代家を紹介してくださる。

だが、残念なことに生憎の不在だった。

明日の午後の時間帯であれば、とんど組みをしているからと云われたが・・。

ちなみにその総代家前の道を北に少し行ったところに掲示板があるからと云っていたので、足を伸ばす。

そこに貼ってあった神社行事の案内は、とんど焼きだった。

ただ、下の方に書いてあった火鎮祭。

午前11時ころということである。

ちなみにここら辺りで駐車できる処はないでしょうか、と尋ねたら、うちの畑の前のここなら停めていいと云ってくださる。

ありがたいお言葉に甘えさせていただくことにした。

このような経緯をFBメールで連絡したFさん。

すぐさま電話を架けてくださる。

とんど焼きは恵方の方角から火を点ける。

現在は1月末の日曜日に移っているが、元々は2月1日にしていたという佐紀町のとんど焼き。

日程的に二ノ正月とんどであった。

そういえば弓打ちの場を教えてくださった婦人は弓を打つ方角はアキの方角。

つまりは恵方に向けて打っているということだった。

こうした恵方を大事にしている佐紀町には伝統的な民俗の匂いがしてきた。

とんど話しをしてくれるFさんが元々住んでいた地もとんど焼きをしている。

その地の日程は1月15日の小正月。

現在は15日に近い日曜日の朝。

サイレンを鳴らして点火を合図する。

この年のとんど焼きは1月14日の朝にしたと伝えてくれる。

現在の彼の住まいは葛木神社のすぐ近くであるが、元々は佐紀町の中町。

住所標記にない町内であるが、歌姫街道筋にはバス停留所表示に中町がある。

とんどの場は大極殿前の道路向こう側の地である。

後日にお会いしたときに話すもう一つのとんど。

それは愛宕講の小とんどであるらしい。

佐紀町・中町に愛宕講がある。

毎夕にお燈明番が廻ってくる。

40軒の廻りだから一年に9回以上。

街道にある愛宕さんに参ってはいるが、火を灯すことはない。

どうやら灯したローソクの火が愛宕さんの祠に燃え移りそうになったことから、火灯しをしなくなったという。

ちなみに“しゅんにちこう”があったという。

上の六人衆の2番目の神主家に集まって昆布茶に饅頭を食べていた。

朝に集まった上六人衆。昼の会食。

夕方の午後4時に牛すき焼きの会食をしていたが、掛軸もなく、ただ食べる会合であった。

今は神主家でなく料理屋に替えた“しゅんにちこう”を充てる漢字は“親日講”。

中町の釣殿神社の年中行事を拝見したことがある。

資料によれば、“親日講”は上・下の六人衆の引退者が2月11日の祭日に集まって、近くの料理屋「なか川」ですき焼きをいただくことになっている。

“親日講”は“しゅんにちこう”と呼んでいる。

“親日講”そのままを発音すれば“しんにちこう”であるが、なぜか“しゅんにちこう”と発音する。

かつては春日神を祭る「春日講(しゅんにちこう)であったかもしれないが、そのことを示す証拠は一切がないらしいとFさんは話す。

電話の話しは佐紀町・中町の話題になったが、気になるのは佐紀町の火鎮祭である。

午前11時と掲示にあったが、念のためと思って翌日の27日も訪れる。

訪ねるお家は現総代家。

前日が不在だっただけに、念のためと思って出かけたら、在宅されていた。

取材をされるなら正確な時間を、と云われて八人衆の2番手に連絡してくださる。

その結果は10時だった。

掲示を信じていたら1時間遅れ。

とうに終わって、途方に暮れていたことであろう。

総代の話しによれば、現在の八人衆は4人組。

廻りの人数が少なくなってきたこともあって、名は八人衆であるが4人で年中行事をしているようだ。

以前の8人の時代は、春の麦寄せ日と秋の米寄せの日の半年ごとに繰り上がる交替制だった。

つまりは一年に二人が抜けて、二人が新参で衆中に加わる。

半年ごとに新加入があるということだから、任期は丸々4年間である。

これが4人制になった現在は、12月2日の米寄せの日に繰り上がる。

新参は4年間務めて卒業すれば総代になる。

総代になる一年前は神主。

神職業ではない村神主である。

その次を継ぐ2番手は大日さんの役になるようだ。

ちなみに「麦寄せ」は二毛作時代の名残。

麦、米の収穫ごとに新参が加わり、村神主が引退していくという仕組みだった。

一年に3回が大祭。

そのときは漢国神社の宮司が出仕される。

春は佐紀町葛木神社の本家本元に御所市にある金剛山頂に鎮座する葛木神社にお参りをする。

参拝するのは村神主を含めた八人衆である。

参拝の時期はなぜか山頂目指して駆け上がるマラソン大会と同じ日にちになるらしい。

今のとんど場は神社境内であるが、かつては神社より西に数百メートルの地。

舗装のない時代は、農小屋の辺りでしていたという。

その当時は大とんどであったが、境内の樹木に火が移らないように小さくした。

また、延焼しないように年に一度は業者に発注して伐採してもらっている。

境内の掃除も八人衆の分担作業。

この日も実に綺麗にされていた。

とんどの火点けはとんどから見て恵方の方角。

この年は南南東になるという。

弓打ちも同じく恵方の方角に向けて矢を打つ。

その矢は話しの様相からススンボのような細さだと思えた。

矢を採取していた北方の竹林。

伐採してしまったのか、矢竹が生える場は消えた。

仕方なく、今では弓も含めて、行事が終わってからも保管して、翌年に使い廻しをしているそうだ。

ちなみに話してくださった現総代さんは現役の

オートバイレーサー。

専用のガレージに十数台もある。

立ち姿がなんせ格好いいし、精悍な表情だったことを付記しておこう。

(H30. 1.26 SB932SH撮影)

(H30. 1.27 SB932SH撮影)