国道290号から国道113号へ。山形県小国町に入るとすぐに県道15号へ左折。

すぐに綺麗な紅葉が。

清流・玉川と並行して走る県道15号。

この後、最奥の飯豊山荘までずっと玉川の紅葉を愛でながら魅惑のドライブ。

玉川渓流・新田橋上から

上流側

下流側

玉川小中学校

その寄宿舎の前に

青空バックのまっかっか。こういう赤が見たかった。

長者原に近づくと

右がデベソ山かな?

デベソを撮りそこなった、というかこの名前を知らなかった。もしかして、今では差別用語かも?

左に泡ノ湯や樽口峠への道を分け、進むと

梅花皮荘

駐車場に着くと雨が降り出した。時間もちょうどいいし、ここで昼食。

混んでいて、順番待ちの間にパチリ

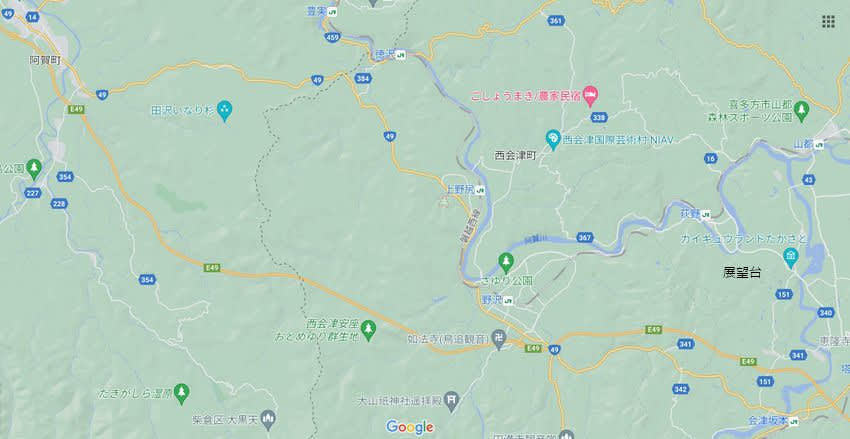

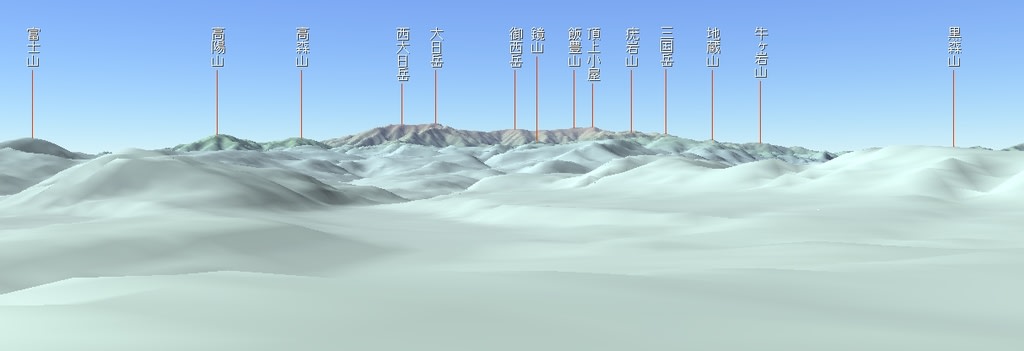

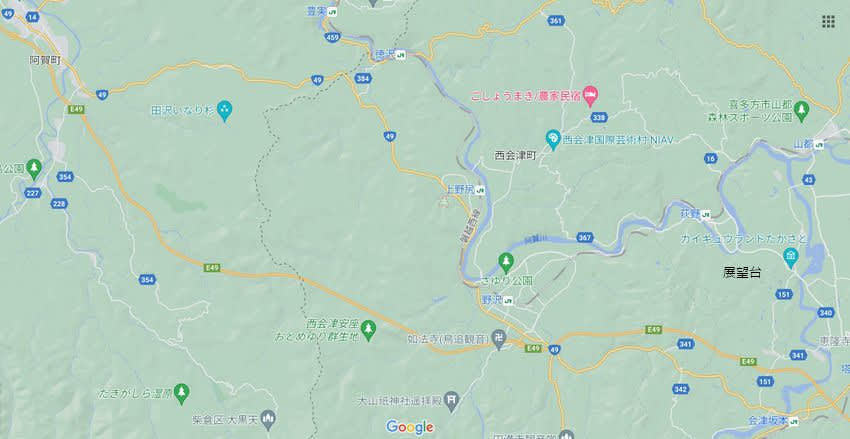

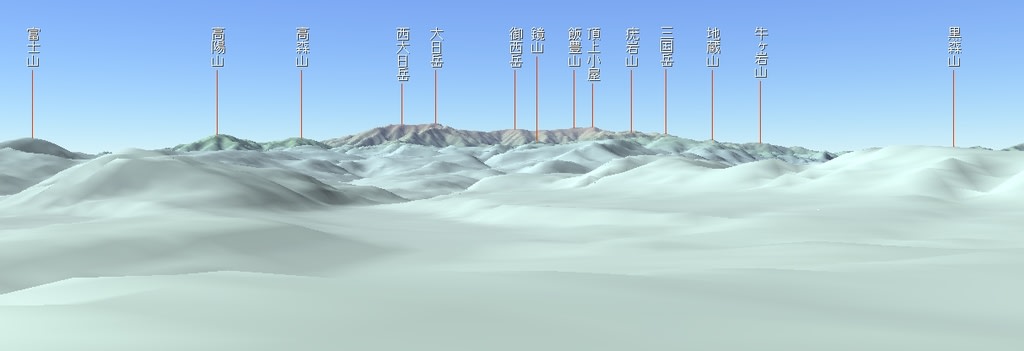

全部名前が入っているが、小さくて読めんなぁ。

天婦羅そばを注文。

味もボリュームも文句なし。

ただ、山菜天婦羅かと勝手に思っていたので、海老やピーマンやナス、かぼちゃにちょっとがっかり。まあ、山菜天婦羅の季節ではないか。

舞茸入っていたので、良しとしよう。

待ってる間に本降りの雨になったが、食べ終わるころ、あがった。ラッキ~。

建物の裏手から。

この、オレンジの葉っぱ(カエデ?)が一際目を引く。

ジャイアント達は雲の中。

左端のかすかな稜線が梶川尾根。

真ん中の雲の中に梶川峰が隠れている。

では、玉川右岸を、さらに奥へ進もう。

倉手山登山口を右に見て進む。

天狗橋を渡る。なんだか下が綺麗そう。でも道が狭く止める場所がない。まあ、いいか、と進めば

飯豊山荘

水道かなんかの故障で9月から休館中。

さらにも少し進めば、どん詰まり。温身平入口。

文覚沢?を渡る橋の上から

下流側

上流側

橋を渡ると右手に

梶川尾根の登山口

ここを登ったのはもう7年も前。その後、何度もお世話になる・・・はずだったが、結局、その1回きり。

今では、こんなところから登ったんだと自分で感心する始末。

駐車中の車の数から、温身平にも何人かハイカーがいるんだろうが、一人じゃないのできょうはここまで。

道中、車を止める度、一緒に車から降りて写真を撮っていた父が、次第に車から降りなくなる。

山深くなるにつれ、熊が出るんじゃないかとビビってるのだと理解。

先に進むわけにはいかなかった。

TVだったか、ラヂオだったか、熊撃退方法のひとつとして説明されていたのが、ヘビ!

熊はヘビが大の苦手で、脱皮した皮の臭いにもビビるんだとか。

その臭いをつけておけば、熊が近づかないんだとか。ホント???

でも、脱皮したヘビの皮の臭いって・・・・・・あんまり嗅ぎたくないなぁ。

さて、帰ろうか。

飯豊山荘を右に見て、天狗橋まで来る。

行きに一瞬見た綺麗な紅葉をやはり撮らなきゃ。

橋を渡り終わったところが少~し広くなる。他の車の邪魔になるかなぁと思いつつ停車。

橋の上から見下ろせば。

!!

自分史上、最高の美しさ。

ちょっとでも気になったら、車、停めてみるもんだなぁ。

梅花皮荘が近くなると、

梅花皮荘から玉川を渡る吊り橋。

上流側

橋を最後に。キリがないので、もう停車しないで帰ろう。

終わり。

新潟県下越の紅葉といえば奥胎内。

国道8号線新新バイパスで新発田市街に近づくと、風倉山周辺が色づいているのがわかる。

290号線を上寺内で右折し、290号と並行する広域農道で胎内へ。信号のないノンストップ道路。いつものルート。

たいていはロイヤル胎内パークホテルに寄ることが多いが、きょうはすぐに県道53号で奥胎内を目指す。

すでに周りは紅葉真っただ中。

例年にも増して車が多いようだ。規制解除になったから?

胎内川を渡る橋があるごとに止まってパシャパシャ。

このトンネルを抜けると、

胎内川ダム

このダムを渡ったところから始まる風倉山登山道。以前登りに来たことがあるが、ほとんど整備されておらず、階段ちょっと登っただけで撤退した。そのまま廃道同然になって、地理院地図にも記載がない。コロナ禍が収束したら、誰か整備してくれないかなぁ。新潟100名山にして越後百山。

では、奥胎内ヒュッテに向けて出発。

胎内第一ダムを過ぎると、

鳥居が現れ、

駐車場着

びっしり。

奥胎内ヒュッテ

中に入ったが、座る余地なし。過密。皆、レストランが開くのを待っているようだ。

間隔開けて座るなんて余裕はない。まだ、ちょっと怖いんじゃね?第6波はここから・・・。

右手の森の中へ。

ここから河原に降りることができる。

また登って、

ここの名物の2本のブナ

我々が着いた時より、さらに車の台数は増え、路駐の車の列もかなり下まで。

もう一度胎内川ダムをパチリ。

見事な紅葉だった。ヒュッテの営業ももうすぐ終わり。県道53号も、長い冬季閉鎖へ。