新潟市周辺の武田家を、ググってみた。

新潟市文化財センターHPより

(この古民家は、ここ新潟市文化財センターに展示されている)

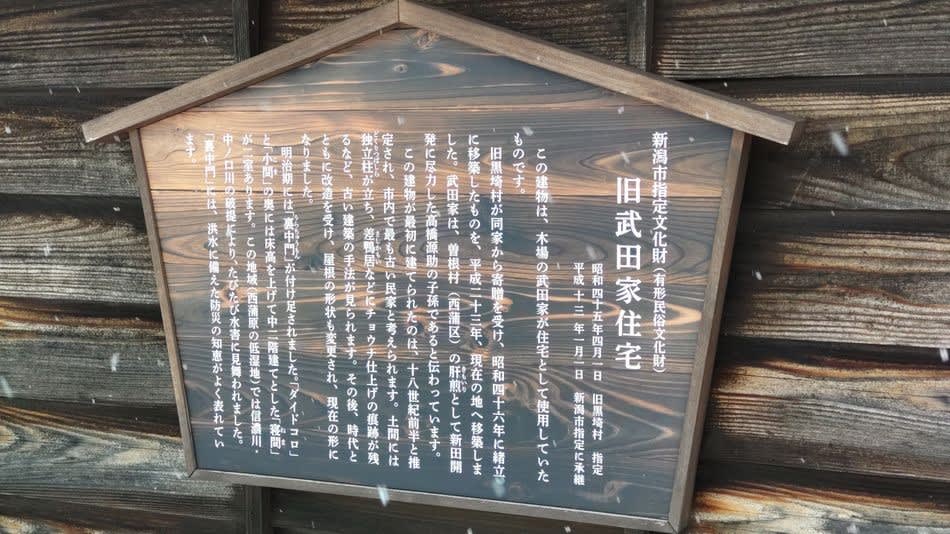

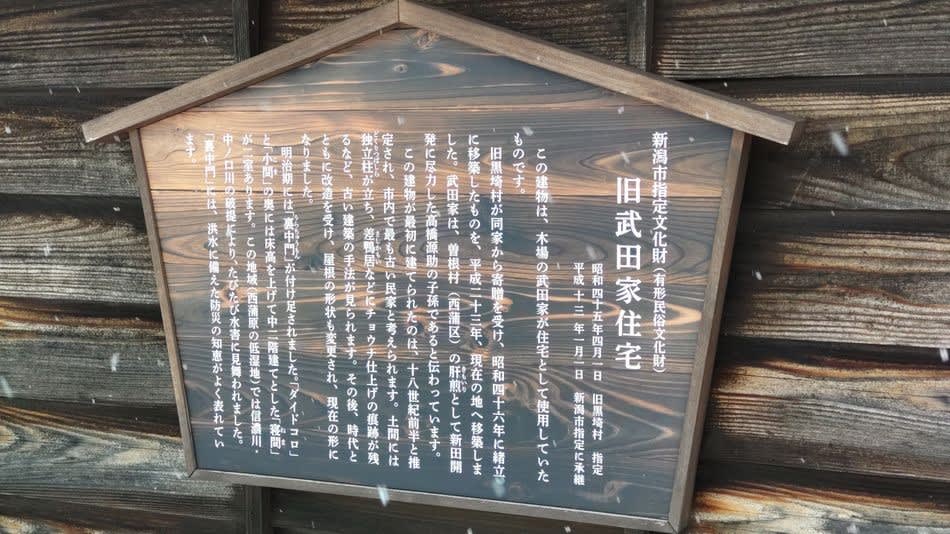

武田家の先祖は、越後に逃れた甲斐国武田一族の武将が、高橋姓を名乗って曽根(旧西川町)で百姓となり、その子初代源助の代に割元役となったと伝えられています。

そして、またその子の源助(2代目高橋源助 代々襲名)も割元役を務め、地域の開発に尽力しましたが、天和元(1681)年に処刑されてしまいました。その妻と長子は、小中川(現在の燕市)に逃れて、およそ30年後、木場村(現在の西区木場、旧黒埼町木場)に移住しました。その後建てられたものが現在の旧武田家住宅であると伝えられています。なお、「座敷」と「裏中門」は明治時代に入ってから建て増されたと考えられています。

旧武田家住宅は、裏中門造りの代表的な民家として、昭和45(1970)年4月、旧黒埼町(当時黒埼村)の有形民俗文化財に指定されました。翌年、旧所有者である武田源助氏から旧黒埼村への寄贈を受け、現在の西区緒立流通2丁目にある緒立八幡宮脇に解体移築・整備し、「黒埼常民文化史料館」として公開してきましたが、平成23年に再び文化財センター敷地内に解体・移築したものです。

西蒲原の低湿地では信濃川・中ノ口川の破堤により、たびたび水害に見舞われました。「ダイドコロ」と「小間」の奥に、水害への備えとして床高を上げて中2階とした「寝間」が2室あります。「裏中門」には、洪水に備えた防災の知恵がよく表れています。

信長に敗れた甲斐国武田の落ち武者?の一部は、下越まで逃れて来たのか。

この地で地域の開発に尽力したのに、なぜ処刑されたのか?そこはまだ調べてない。💦

建てられた時は、突出物がなかった!すると、この武田菱も最初は無かったかも???

ここで越後人として再出発しようという時に、武田菱掲げる??

笹川邸HPより(新潟市南区味方216 にある、豪農の館)

参勤交代藩主が屋敷を利用。明治維新以降人も治水事業・水田開発・この住宅の所有者であった笹川家は、武田氏の一族であり、安土桃山時代に長野県の笹川村から、この味方の地に移住したとして、1970年にこの地を離れるまで、14代300年以上にわたって続いた名家。

江戸時代には、村上藩の支配下にあった味方組8ヵ村(味方、白根、板井、木場、黒鳥、北場、亀貝、小新合計約8,000石)を束ねる日本でも有数の大庄屋を代々務め、年貢収納の取りまとめや藩からの命令伝達はもちろん、藩から与えられた警察・裁判権も行使した。笹川家は、明治維新以降も河川改修や用排水路の開削にも尽力し、水害の多かったこの地域での新田開発に貢献していた。

ウィキペディアより

武田 信清(たけだ のぶきよ)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将。甲斐武田家、米沢藩上杉家の家臣(米沢武田家)。

武田信玄の六男(七男の説もある)[4][5]。母は信濃国小県郡の禰津氏の娘である禰津御寮人であるという。正室は甲府城下の長延寺住職である実了師慶(長延寺実了)の娘。色部清長は孫にあたる。

永禄10年(1567年)、信玄の命により巨摩郡加賀美(南アルプス市加賀美)の法善寺に入り、玄竜と号した[6]。後に兄・勝頼の命令で還俗し、甲斐源氏の旧族である安田氏の名跡を継承し安田三郎信清と名乗り、海野城主となる。

天正10年(1582年)3月の甲州征伐による武田氏の滅亡後、高野山無量光院に逃れる[4][7]。同年、上杉景勝の正室となっていた異母姉・菊姫の縁を頼って上杉氏に寄寓し、3,000石を与えられた[4][7]。会津時代には3,300石を賜る[4]。米沢藩時代には、藩主親族、高家衆筆頭として遇され、1,000石を領した[4]。慶長19年(1614年)、大久保長安事件で江戸幕府から嫌疑を受けるも、事実無しとされ帰領した。

寛永19年(1642年)3月21日、80歳(もしくは83歳)で死去[4][7]。上杉氏の菩提寺・林泉寺に葬られた[4]。法名は、虎山玄竜居士[4][7]。

信長を恐れて甲斐を脱出した者、伝手を頼って守られながら越後に来た者、色々いるんだろうなぁ。

こうして記録に残るのは、極、極、一握りの人間。

想像を絶する辛酸を舐めた甲斐国武田一族の人も無数にいるんだろうなぁ。

続きは、新潟市文化財センターの屋内展示。