ヤフーブロガー サンライズさんと、はるりんさんの守門岳登山にお邪魔させていただき、大白川登山口から4回目の守門岳に登ってきた。

早朝、小出から入広瀬へ向かう252号線。JR只見線の線路の奥に、守門岳が綺麗に姿を現してくれた。

登山口 私が到着した頃出発していった二人連れをモデルに

タニウツギなど撮りながら皆さんの到着をお待ちしてると、福島ナンバーなど次々やってくる。

0714 登山開始

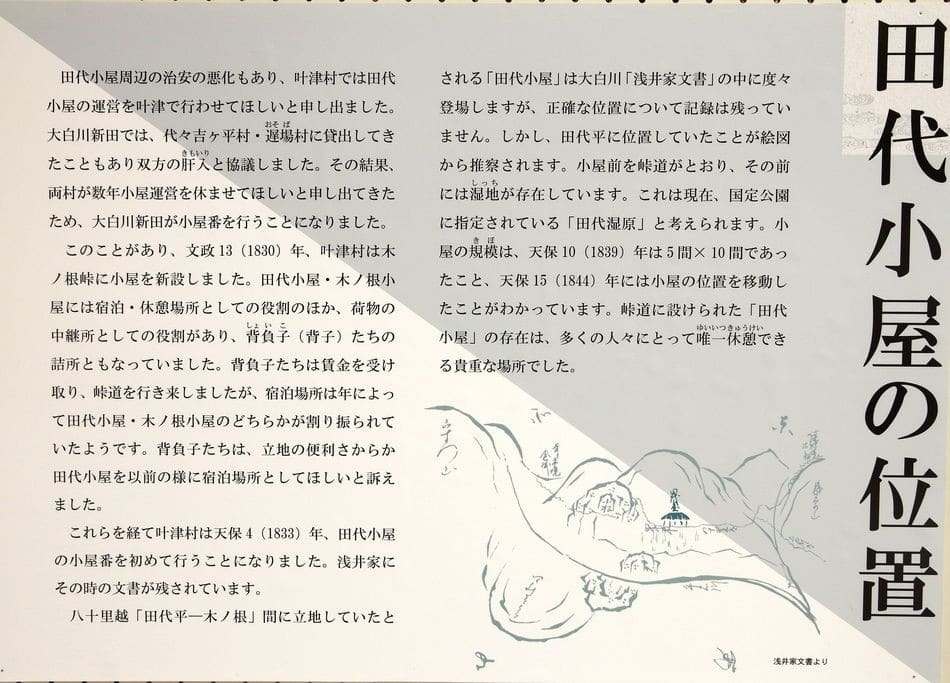

登山口から青雲岳まで

時間 :3:44'19.0 (袴岳での写真撮影タイム含む。青雲岳での昼食・休憩時間含まず)

距離 :4.32 km

上昇 :903 m

下降 :63 m

上昇継続時間 :2:32'56

下降継続時間 :0:11'57

水平移動時間 :0:59'26

最大高度 :1542 m (実際の標高は1537.3m)

最低高度 :632 m

0723 尾根への登り

0744 エデシ尾根に上がると、両翼を広げて空を見上げる猛禽のような守門岳が現れた。

白状すると、ここで見上げていた時点で中岳のとんがりが袴岳だと思っていた。

そして、ここ、エデシ。私の地図にはイデシと記入されている。これは「越後の山旅」の記載を書き写したのだが、玄さんも下越の方。

新潟弁はイとエがひっくり返ることがある。それは文字として書く時にもひっくり返る。私の父はビデオのラベルにラスト・インペラーと書いていた。

さて、イデシ・エデシ。正しいのはどっち?

振り返ると毛猛山

0800 尾根に上がると少し楽になると思っていたが・・・。

0827 パッと展望が開ける。1100m、見晴らしと呼ばれる地点だろう。

0853 雪渓現る

0905 大休止しながら、ここは道を間違えそうだと言っていた地点。ここが1270m、藤平山への分岐・三ノ芝か?中央奥に米山。右手前は長岡の東山丘陵

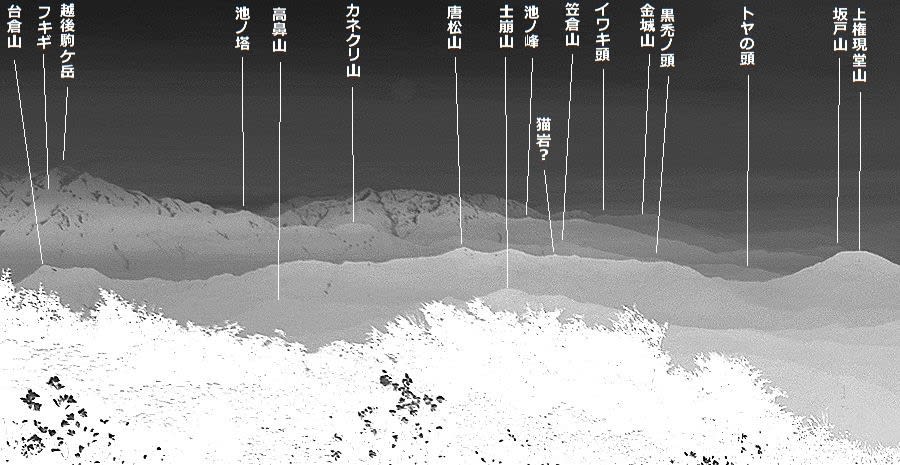

越後三山を中心に展望は広い

0918 立ち姿が決まってるぜ!はるりんさん!

0925 雪渓を登り切った辺りから振り返る。

八海山方向にズームインしてネガポジ反転

0934 二ノ芝付近?

0936 浅草岳の北方向に伸びる早川尾根が優美。前衛の山肌の縦溝。アバランチシュート?

0953

浅草岳にズームイン

浅草・鬼ヶ面の右は

1015 山頂が見える。ここまで、とにかく虫が多かった。ディート含有量が最も多いというムヒをシュパシュパしてきたが、意味ないのか?

口にも飛び込んで来た。耳元に来ると恐怖。防虫ネット被れば良かったか?この時期、この山域に行くには、必携。

1016 山頂着

1018 大岳方向を眺めて。

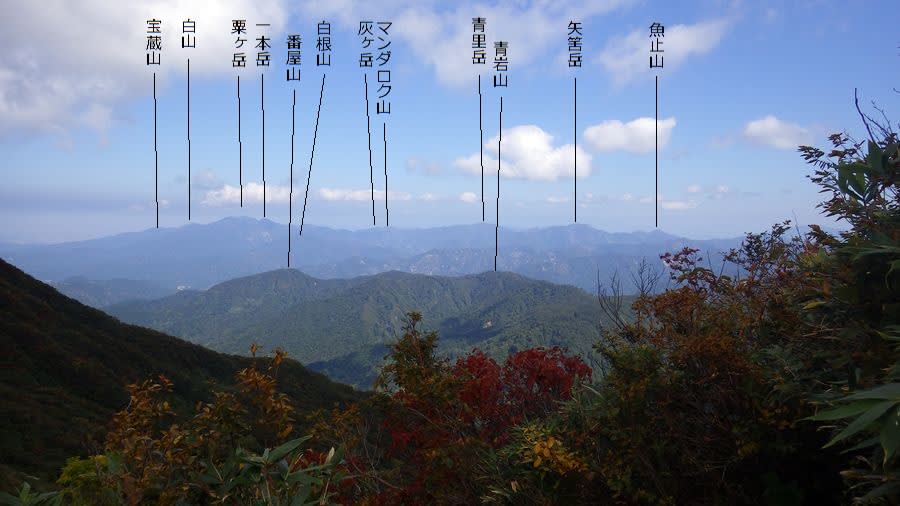

大岳の奥に弥彦山、その右に角田山。弥彦の奥に佐渡島まで。

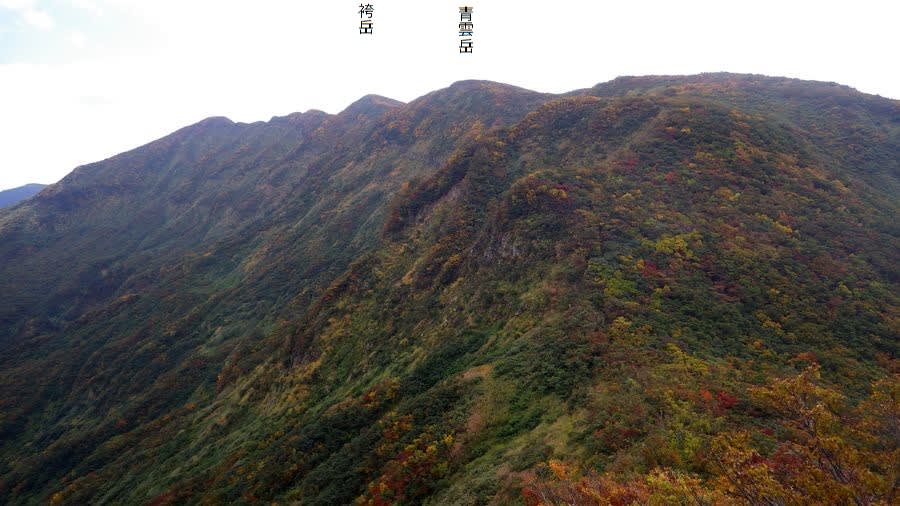

時間も早いので大岳の左に見える青雲岳まで行ってお昼にしようということになった。

1112 青雲岳の大雪庇の名残の前でランチ・休憩

きょうの山岳展望の、私の一押しはこれ

青雲岳からの毛猛山と黒又三山(太郎助山、百字ヶ岳、桧岳)

毛猛山は登山道の無い新潟100名山。

ところで、毛猛三山という呼び名。私はこれまで漠然とこの写真の一塊をもって毛猛三山と呼んできた。つまり毛猛山・百字ヶ岳・桧岳が毛猛三山なのだと思っている。ところが、【新版】新潟100名山では、上記のように、毛猛山と黒又三山と表記されていた。へぇ?そんな呼び方もあるんだぁと思い、それではと【旧版】新潟100名山をチェックすると、なんと浅草岳・鬼ヶ面山・毛猛山をもって毛猛三山としているではないか。

浅草と鬼が面はセットにしていいが、そこに毛猛を加えて、あろうことか毛猛の名を冠するとは

不届き千万~。浅草様を何と心得る。毛猛グループにまとめられるような存在ではないぞ!プンプン!(なんてね。それが正しいの?)

飯豊連峰

前衛に川内山塊。新潟100名山の矢筈岳。

その左に粟ヶ岳

さらに左に。大岳 左上に弥彦 その左上に佐渡

1125 下山開始しGPSスタート

青雲岳から登山口まで

時間 :2:27'37.3

距離 :4.19 km

上昇 :42 m

下降 :910 m

上昇継続時間 :0:07'15

下降継続時間 :1:56'18

水平移動時間 :0:24'04.3

最大高度 :1538 m (これはなかなか正確だった。私のGPSとしては上出来)

最低高度 :638 m

1128 青雲岳から袴岳にもどる

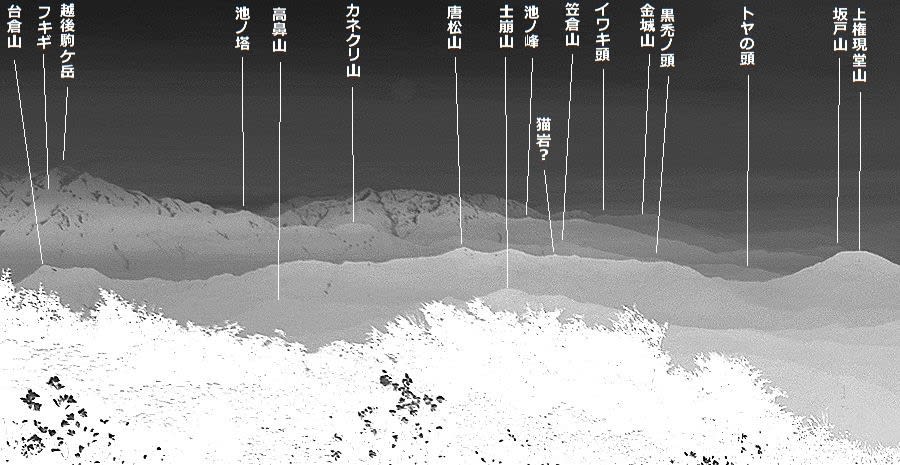

1153 権現堂山を眺めながら下山

ここが小烏帽子なんだな。大休止地点は小烏帽子の手前だったか?

藤平山。「越後の山旅」ではフジビロヤマとルビをふってある。

1300 ちょっときょうのコースを舐めてました。なかなかの急登・急降下 群馬の皆さんは健脚だぁ。

1349 登山口近くのブナ林まで下ると、私の今年初物の、ハルゼミの蝉しぐれが。

1353 ワラビ園に出る。登山口はすぐそこ。

最近、右足のアキレス腱付近が痛くて、この登山に備えてランニングもお休みしてたが、降りてきてからの方が調子がいい。

次は、O君の初1000m越え登山。どこ行こう?新潟100名山更新もしたいなぁ。

サンライズさん、お仲間の皆さん、はるりんさん、いい登山ができました。ありがとうございました。